|

aruku/アルク 1997~ 歩行による舞台詩 |

| 構成・演出 | 大橋宏 | |

| 音楽 |

竹田賢一 (エレクトリック大正琴・音響テキスト) 内藤幸也 (ギター※シアタートラム公演) |

|

| 舞台美術 | 吉川聡一 山崎久美子 | |

| 照明 | 大橋宏 相川正明(※シアタートラム公演) |

|

| 出演 | サキ 佐藤照 渡部美保 八重樫聖 +原田拓巳 馬場泰行(※シアタートラム公演) |

|

| [aruku]公演歴 | 1. 1997.7.24-8.2. フュナンブル劇場公演 (仏アビニョン演劇祭off参加) 2. 1997.10.6. プロト・シアター公演 (Asia meets Asia'97参加) 3. 1998.1.17-19. シアタートラム公演 (世田谷パブリックシアター共催) 1) 東京都歴史文化財団助成 3) 芸術文化振興財団助成 協賛:トヨタ自動車㈱ 松下電器産業㈱ shuuemura Reebok |

|

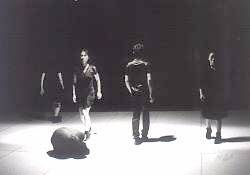

| 作品紹介 | 今、ここ、こで時に組織的に、時に夢想的に想像しつづける今、ここ、で開始される歩行は、遙か遠くの時間と空間への呼び声だ。 |

|

★ この作品は、DA・Mがこの数年意欲的に取り組んできました実験的作業<演劇における即興様式の追求>の中から生み出されたものです。20世紀芸術の中で<即興性>は、音楽をはじめ舞踊、美術、詩等の創作活動に主要な成果をもたらしてきましたが、演劇ではその可能性はまだ閉ざされたままだといえます。 |

||

| アビニョン演劇祭'97 [aruku]公演評 | ||

| [aruku]

では、4人の俳優達は歩き、歩き、歩きつづけながら、ゆっくりとした足取り(極端にゆっくりとした速度まで)から、駆り立てられるような急速度まで、あらゆるリズムで人生の歩み、雑踏の中の歩みといった「歩く」という避けることのできない動きを、連続的にひたすら直線を描きつつ表現する・・・休止は束の間にしかない。言語テキストはほとんどなく、むしろ、“アバン・パロール/言葉以前”とでもいうべき、断片的、部分的な言葉や動作が、豊かな暗示や筋道を表現する。世界中の音楽をモチーフにとりこんだ、断片的な音楽も一弾き、二弾きで、あるリズムが完結される。歩く者たちの身体が、模索・欲望・疲労・抑圧を表現している・・・DA・Mは前衛劇団であり、その演劇的模索は、暗示の世界を超えて、観客それぞれの深い欲望をかきたてることを目指す。このようにして演出家の大橋宏は、相互作用的演劇のなかに、われわれを誘い込む。それには、動きそれ自体に注目するのではなく、少なくとも、精神と感性とによる全面的な参加が必要なのである。なぜなら、この演劇の場面場面において示され、伝えられるものに対する意味付けは、観客自身にゆだねられていると思われるからである・・・。

【ラ・ガゼット/プロヴァンス】 抜粋

Andre BONAFOS. |

||