福島原発の廃炉・汚染水対策事業のヘッダー

福島原発の廃炉・汚染水対策事業

先行技術紹介

「廃炉・汚染水対策事業(燃料デブリの段階的に規模を拡大した取り出し技術の開発)」の提案書である。

先行事業で開発された装置ごとに評価を行い、開発案を提案する。

先行事業の下記報告書を調査した。

「燃料デブリ・炉内構造物の取り出しに向けたサンプリング技術の開発」

<(2017・2018年度)事業の2018年度事業成果HPリンク先>

https://dccc-program.jp/2349

「燃料デブリの段階的に規模を拡大した取り出し技術の開発」

(2019・2020年度)事業の2019年度事業成果HPリンク先>

https://dccc-program.jp/3154

<補助事業の成果HPリンク先>

https://dccc-program.jp/category/result

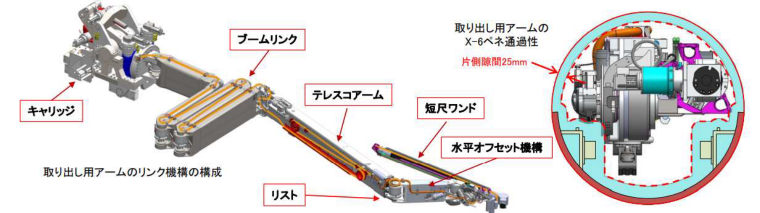

1 取出し用アクセス装置ア−ム

ペイロードが20kgと少ない。回収装置を制約している。数10Sv/hの線量下でセンサーやモーター、制御部が長時間安定的に稼働できるか課題である。

※原子炉へ通るX6ペネ(参照3 取出し用X-6ペネ接続構造)

隙間が25mmしかなく、近年の地震によって歪みが生じ、取り出し用アームが入らない可能性がある。

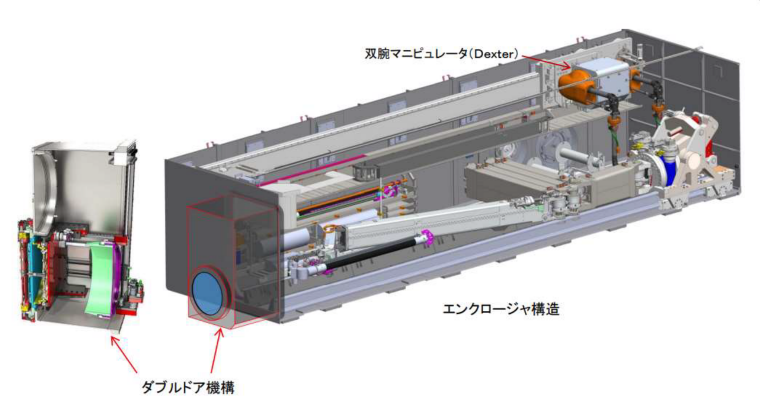

2 アクセス装置エンクロージャー

エンクロージャーはアームで一杯になっている。コンテナーに収める機構のエンクロージャーや

切削・回収装置を保管するエンクロージャーは別に必要となる。

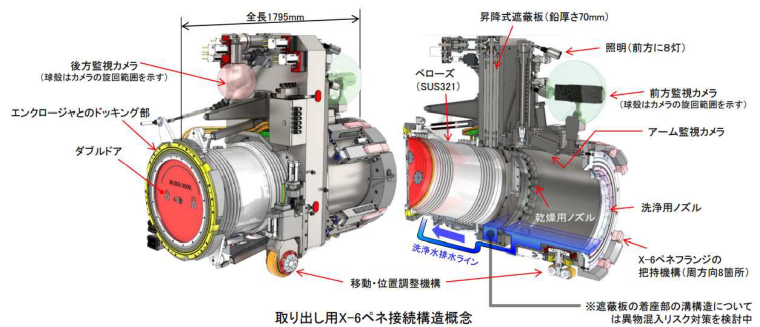

3 取出し用X-6ペネ接続構造

耐震上の逃げ対策はされているが、今後X6ペネを模擬した配管に接続し振動試験を行い、

地震時も正常に気密できるか確認する必要である。その試験によっては移動・位置修正機構を改造する。

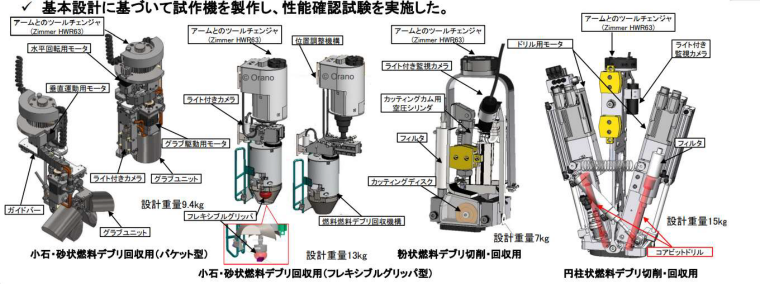

4 燃料デブリ切削・回収装置

重量20kgの制約があり回収量が数gと少ない。対象別に使い分けることは手間がかかりすぎる。トラブル要因になる。数千Sv/hと予想される極めて高い線量のなかでカメラ、センサーや制御装置が安定的に動作するか課題が残る。

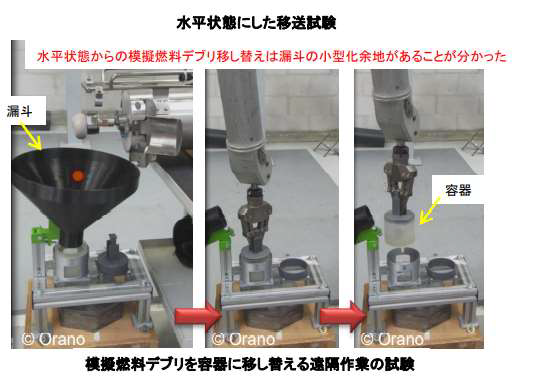

5 移し替え装置

移し替えの時にダストが発生する。新たな防汚対策が必要となる。

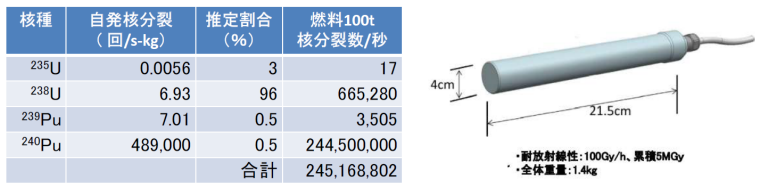

6 中性子モニタシステム

先の格納容器内調査の線量調査から燃料デブリ直近では数千Gy/hと予測される。このシステムは耐放射性に問題あり、燃料デブリ直近では計測できない。したがって燃料デブリは切削中も常時、臨界対策を行う必要がある。

現在、原子炉から毎秒2億回以上自発核分裂しておりこれから発生する中性子も観測してしまう。自発核分裂と亜臨界に達した中性子をどのように区別して監視するか課題が残る。

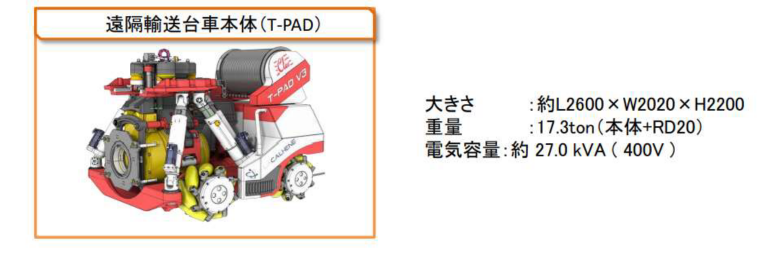

7 燃料デブリ保管容器の遠隔輸送台車

1gの燃料デブリを運ぶ台車の重量が17.3t。原子炉建屋の南西〜北西エリアの床耐力を4.9ton/m2を丁度満たしているように見えるが、この台車荷重は動荷重であるので設計上、荷重に衝撃係数を掛ける必要があるが考慮されていない。さらに北西隅1.22ton/m2の床耐力には及ぼない。現状で仕様を満たしていない。たとえ北西隅を床補強したとしても、今後1g以上回収するには荷重が大きくなり遮蔽鉛も増やすので床に係る荷重は床耐力を大幅に超えると予想され、この遠隔輸送台車は継承できない。

8 評価まとめ

(1)燃料デブリの水冷が汚染水の源泉となっている。燃料デブリの回収が進むと冷却水の漏洩進入路をさらに削ることになり、さらに汚染水が増大すると予想される。防護区画が設定されていない。このままでは回収が行えない。

(2)燃料デブリは原子炉を支えるペデスタルの中にある。燃料デブリの掘削を進めると原子炉が転倒する懼れがあり、原子炉などの上部品撤去との整合性が必要である。

(3)保管容器が小さく、発電所全体で1万個を超える見込みである。

蓋型の保管容器であるのでシート部の劣化のため10年に1回交換が必要。メンテナンスが考慮されていない。最盛期には1日に3〜5個の保管容器のメンテナンスが必要