宿泊していた「馬籠茶屋」では、朝8時に目が覚めましたが、余りにも静かです?・・・ シ~ン・・・

しまった!、寝過ごした!

もう、宿泊客は全員、チェックアウトしてしまったのかな?

慌てて玄関に行ってみると、未だ皆さんの靴があります?・・・

欧米人の宿泊客は、余りにもマナーがよくて、部屋の中でも非常に物静かなので、誰もいないと勘違いして、焦ってしまいました・・・

8時半に、馬籠茶屋での朝食を済ませてチェックアウトし、早朝の馬籠宿の枡形の坂を下ります。

バス通りを横切って、中山道を進むと、風景は一面の水田に変わります。

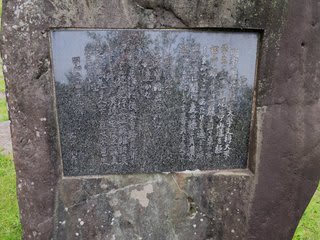

少し進むと、丸山の坂という石碑があり、その先に写真の馬籠城址の説明板がありました。

その説明板によると、徳川家康軍が中山道を攻め上がることを防ぐため、豊臣秀吉が木曽義昌に命じて馬籠城を築かせたそうです。

馬籠城の警備をしたのは、島崎藤村の祖先だそうです。

左手に諏訪神社の鳥居を見ながら丸山の坂を下ってゆくと、下の写真の可愛らしい双体道祖神がありました。

中山道の両側には、一面の水田風景が続きます。

やがて、中津川の町並みを一望できる休憩所があり、そこに下の写真の「正岡子規の句碑」がありました。

”桑の実の 木曽路出れば 穂麦かな”

子規の句碑の裏側の碑文には、

「明治24年、正岡子規が中山道を経て故郷・松山に帰省する際、中津川の市街地を見下ろすここで、この句を作った。」

とあります。

子規の句碑を過ぎて少し進むと、上の写真の「新茶屋」があり、その前に、下の写真の芭蕉句碑が建っていました。

”送られつ をくりつはては 木曽の秋”

「夜明け前」によると、馬籠の庄屋の金兵衛の父が亡くなったので、金兵衛は、俳句が好きだった父を供養するために、ここ「新茶屋」の脇に芭蕉の句碑を建てました。

そして「夜明け前」では、この時のエピーソードが以下の様に描かれています。

⇒ 句碑の”木曽の秋”には、「秋」ではなく、「穐(あき)」の字が使用されています。

しかし、この「穐(あき)」の字が、句碑には崩した書体で書かれているので、

「木曽の秋」ではなくて、「木曽の蠅(ハエ)」としか読めない、 と皆から酷評された。

東海道や中山道では、至る所に、江戸時代に建てられた芭蕉句碑があるので、どの様な理由、背景で各地で建てられたのか、不思議に思っていました。

「夜明け前」の様に、俳句が好きだった人を供養するため建てた、等の理由だったんですね。

納得!

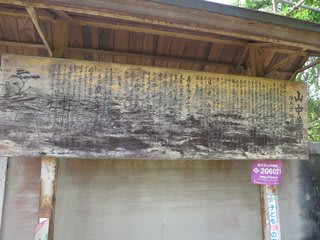

そして、「夜明け前」では、句碑を建てる場所を、馬籠宿ではなく新茶屋にした理由を以下の様に述べています。

⇒ 木曽路の入口である新茶屋に句碑を建てて新名所とし、その周囲に

山石やツツジなどを運んで旅人の休息の場にしたい。

この芭蕉句碑の脇には、藤村自身の筆よるという、下の写真の「是より北 木曽路」の石碑が設置されています。

そうか、長かった木曽路の山道も、ここで終わりなんだ!

ここで終りだと思うと、少し寂しい気分になりました・・・

木曽路は厳しかったけど、至る所に江戸時の名残がそのまま残っているし、数多くの心洗われる木曽川沿いの風景も印象深いし・・・

木曽路は、いつか、もう一度歩きたいな~。

更に「是より北 木曽路」の石碑の先に、上の写真の「新茶屋の一里塚」があり、その前には、下の写真の信濃国(長野県)と美濃国(岐阜県)との「国境の石碑」が建っています。

現在の県境(長野県→岐阜県)は、馬籠峠で越えましたが、江戸時代の国境(信濃国→美濃国)もここで越えました!

「国境の石碑」の脇に、右に入る小道があります。

ここから約2キロ続く「落合の石畳」の道が「十曲(じっこく)峠」です。

![]()

十曲峠の名前の通り、石畳道は、つづら折りの急坂で曲がりくねって上っていきます。

曲がりくねった石畳道は、苔むしていて滑りやすく、見た目よりは歩きにくいです。

(なんじゃもんじゃの社碑)

約2キロの石畳道が終わると舗装道路に出ました。

舗装道路を少し歩くと、左側に、写真の医王寺がありました。

(医王寺の前の枝垂れ桜)

医王寺の入口に写真の「狐膏薬(きつねこうやく)」の説明板があり、それによると、

”昔、医王寺の住職が傷ついた狐を助けたところ、そのお礼にと狐が 「狐膏薬」という貼り薬の作り方を教えてくれました。

狐膏薬は、特に、刀傷に効果があると言われ、「続膝栗毛」にも

登場する中山道の人気商品になったそうです。

医王寺の中に入ってみると、写真の芭蕉句碑がありました。

”梅が香に のっと日の出る 山路かな”

(早春の山道で、薄日がようやく差してきた頃、ひっそりと流れてくる

梅の香を感じた。)

医王寺を出ると、再び、下り坂となり、坂の途中では、中津川市街地が一望に見渡せます。

その急な坂を下り切ったあたりで、落合川に掛かる下桁橋を渡ります。

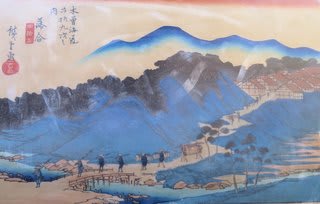

この下桁橋の辺りが、広重の浮世絵「落合」です。

手前に落合川、それに架かる下桁橋、そして橋を渡った先に連なる落合宿を描いています。

大名行列が、早朝に落合宿を出て、下桁橋を渡りはじめています。遠くの山は恵那山です。

下桁橋の先に、道祖神など石仏が並んでいます。

その先の道の合流地点を右へ歩いてゆくと、落合の宿場町に入っていきます。

馬籠宿から落合宿までは、十曲峠を経て約5キロです。 |

![]() |