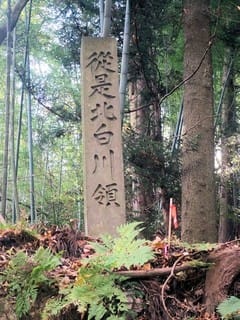

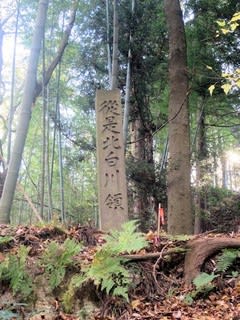

(写真は、奥州街道の「下野の国(しもつけのくに:栃木県)」と「陸奥の国(むつのくに:

福島県側)」の県境(国境)の境界石)

(これは、江戸時代の黒羽藩と白河藩の境界に建つ石標で、「従是(これより)北(は)、

白川(白河)領(である)」と刻まれています。)

前回は、「芦野宿」の宿場町と、宿場町の出口にある遊行柳を見物しました。

今回は、その「芦野宿」から次の「白坂宿」を目指して歩き始めます。

街道の左手に、上の写真の「甦る豊郷」(芦野地区圃場整備事業完成記念碑)」と書かれた

大きな石碑が建っています。

更に国道を進むと、峯岸の集落へ入る細い道があり、この小道へ入って行きます。

峯岸集落の民家の前には、写真の大黒天や十九夜塔などが建っています。

峯岸集落の外れの愛宕神社の参道の横に、下の写真の「べこ石の碑」がありました。

説明板によると、1848年、芦野宿の学者の戸村忠恕(ただひろ)が、約3,500文字を刻んで、

道徳の民衆教化について説いているそうです。

なお、「べこ石」は牛の形の石を意味するのではなく、炎帝神農(えんてい しんのう)という

牛面人身の姿が彫ってあるからだそうです。

「べこ石の碑」を過ぎると、奥州街道は、国道に合流しますが、直ぐに、右の方の小道に

入って行きます。

右の方の小道の先は、間の宿の「板屋宿」で、下の写真の「諭農(ゆのう)の碑」が民家の

庭に建っていました。

建立したのは、「べこ石の碑」と同じ戸村忠恕で、病害虫対策や飢饉への備えなどを農民に

教える内容だそうです。

板屋宿の外れには、写真の「板屋の一里塚」が道の両側に僅かに形を留めています。

板屋集落を過ぎると、次の蟹沢(かにさわ)集落に入り、道の右上の木立の中に、

下の写真の馬頭観音が見えました。

やがて、国道に合流しますが、国道沿いには、写真の様に、鳥の形に刈り込んだ植木が

延々と続きます。

やがて、奥州街道は、国道から左の小道に入り、寄居の集落になります。

寄居の集落の入口には、1771年造立の上の写真の「座り地蔵尊」があり、少し歩くと、

右側に下の写真の「與楽寺」(よらくじ)がありました。

那須三十三所観音霊場の10番の札所とあります。

ここ寄居集落には、写真の様な長い塀の広大な家が何軒かありました。

寄居集落を出て、また国道に合流します。

国道を暫く歩くと、左側に写真の「泉田の一里塚」がありました。

更に歩いて行くと、街道の脇に、下の写真の「瓢石(ふくべいし)」と彫られた石碑と、

瓢箪の形に掘られた石像がありました。

歌舞伎の「箱根権現 躄(いざり)仇討ち」では、主人公の棚倉藩士の飯沼勝五郎は、

兄を滝口上野に殺されました。

そして、同じく、滝口を父の仇としていた初花と夫婦になります。

仇を探し求めているうちに足を病んだ勝五郎は、この地で療養の傍ら、仇討ちを祈願して、

上の写真の「瓢石」を刻みました。

二人は、最後は無事に、本懐を遂げました。

二人の墓は、東海道・箱根東坂の鎮雲寺にあるそうです。

更に国道をどんどん歩いて行くと、ようやく、奥州街道の「関東」と「みちのく」の境界になる

「境の明神」峠に着きました。

この「関東」と「みちのく」の境界は、現在の「栃木県」と「福島県」の県境でもあります。

かつての下野の国(しもつけのくに)と、陸奥の国(むつのくに)の境界線が、そののまま、

現在の栃木県と福島県の境界となったのです。

上の写真は、江戸時代の下野の国(栃木県)と陸奥の国(福島県側)の国境の境界石です。

奥州街道の「境明神峠」の左側には、先ず、上の写真の栃木県側の「境の明神」が、そして

その奥には、下の写真の福島県側の「境の明神」が並んでいます。

奥州街道沿いのため、道中の安全を祈ったり、和算額を奉納したり、灯籠や碑の寄進が

盛んに行われた様です。

芭蕉句碑 ("風流の はじめや奥の 田うえ唄")

国道を挟んで、「境の明神」の反対側に、上の写真の様に、「白河二所関址碑」の看板が

掛かっていました。

ここは、「南部屋」という峠の茶屋があった場所だそうです。

看板の横の石段を上ると、下の写真の「境の二所之関址」の碑が建っていました。

昭和57年に建てられたこの碑文によれば、ここが、江戸時代の「白河二所ノ関」の関屋跡

であることが確認出来た、とあります。

なお、相撲の「二所ノ関部屋」の名も、この関の名と関係しているらしいです。

境明神峠から、福島県側へ坂を下って行くと、街道の脇の下の方に、下の写真の「衣がえの

清水」の立て札が立っていました。

説明板によると、古くは弘法大師がこの清水で衣を濯ぎ、芭蕉も境の明神を参拝後

この清水に立ち寄り休息をしたそうです。

坂道を下り終えると、左側に馬頭観音他の石碑群があり、ようやく白坂の街並みが見えて来ました。

白坂の宿場町に入って行きます。

前の芦野宿と次の白河宿の間の距離が長いので、この白坂宿が新設されたそうです。

宿の入口の左手に、写真の「大垣藩士の戦死の跡」碑がありました。

説明板によると、戊辰戦争の白坂の戦いで、大垣藩・銃隊長の酒井重寛は、自軍の

先頭に立って兵を指揮していました。

しかし、持っていた軍旗が新政府軍の銃撃目標となり、胸部に銃弾を受け戦死した、

とあります

酒井の墓地は、白坂宿の外れの上の写真の「白坂観音寺」にあり、大垣藩3名が合葬されて

いるそうです。

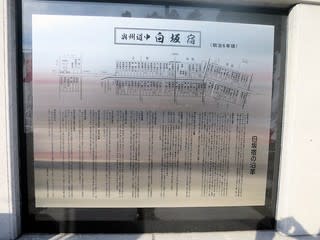

(白坂宿に建っていた日光道中・奥州道中の道程表)

白坂宿の宿場町には、特に見るべきものもありませんが、写真の様に、家毎に旧屋号の

石碑が建てられています。

白坂の宿場町は、直ぐに通過してしまいました。

|

![]() |