右手に写真の妻籠発電所を見ながら、妻籠宿を抜けて、いよいよ難所・馬籠峠越えを目指して頑張ります!

中山道は、蘭(あららぎ)川を右手に見ながら進みます。

間もなく、大妻橋で蘭川を渡り、右手の中山道らしい雰囲気のある杉林の中の坂を上って行きます。

早朝から、気持ちの良いウォーキングです!

杉林の途中には、下の写真の神明茶屋が一軒だけあり、更に下って行くと広い道路に合流しました。

その広い道路の先の神明橋を渡ると、かっては”妻籠宿の奥座敷”と呼ばれ、立場(たてば)として賑わっていたという「大妻籠」の集落です。

立場は、宿場と宿場の中間に、休息のための場所として設けられました。

大妻籠の集落は、大きな民家、民宿が多く、卯建(うだつ)のある家もあります。

”卯建”は、「うだつが上がらない」の語源です。

本来は、隣家との間の防火壁として造られましたが、江戸時代には、財力を示すための装飾的な意味合いが強くなりました。

この様な辺鄙な場所に、こんなに立派な伝統的建造物群が在るのを知りませんでした・・・

大妻籠の集落を抜けて、更に中山道を進むと、間もなく庚申塚があり、その前に民宿・庚申塚がありました。

民宿の入口の上には、当時の物でしょうか、駕籠が下がってます。

中山道は、この庚申塚で国道7号線と合流します。

国道7号線を少し歩くと、左手に下の写真の「どうがめ沢」の石碑があり、ここの脇から上り坂の石畳の道が始まります。

石畳の上り坂の途中に、珍しい写真の「牛頭観音」がありました。

途中には、「熊除けの鈴」が点在します。

木曽路は、余りにも「熊除けの鈴」が多いので、段々と恐怖心が麻痺してきましたが、それでも、臆病な私は、都度、思いっきり鈴を鳴らしながら進みます・・・

つづら折りの石畳の道を登り切ると、水田と数軒の民家がある「下り谷」の集落に出ました。

その集落の先の左手の石段の上にある小さな祠が「倉科祖霊社」(くらしなそれいしゃ)でした。

説明板によると、1586年、松本城主・小笠原貞慶から、豊臣秀吉の関白就任祝いの品々を託された重臣・倉科七郎左衛門と従者三十余名が、ここ下り谷で、地元の土豪に襲撃されました。

七郎左衛門らは奮戦しましたが、全員討ち死にしてしまったそうです。

この社は、倉科七郎左衛門の霊を鎮めるために祀られました。

更に暫く歩くと、「男滝・女滝」の案内板がありました。

「男滝・女滝」は、江戸時代には、中山道名所として旅人に親しまれた休息の場所だったそうです。

案内表示に従って坂を下りてゆくと、先ず「男滝」が見えてきます。

「男滝」の滝の前を通り越して行くと下の写真の「女滝」です。

ここは、吉川英治の「宮本武蔵」に、武蔵とお通のロマンスの舞台として登場する滝です!

”滝の音を心あてに、細道を分け入ってゆくと、滝つぼの崖の上には、人もいない滝見小屋があり、辺りには、霧に濡れた草の花が一面に咲きみだれていた。

「・・・・武蔵様」、お通は、立札の文字を見て、その目を武蔵に移してほほ笑んだ。

女男(めおと)の滝とそれは読まれた。

大小二筋の滝が、一つ渓流へ落ちている。

やさしい方が女滝とすぐわかる。”

(「宮本武蔵:女滝男滝」の章から。)

女滝の脇の急な階段を登り、道幅の広い県道に出て、その県道を暫く歩くと、右手に旧道入口の表示が見えてきました。

ここからの中山道は、狭くて細い道で、木の橋で何本か沢を渡りながら進みます。

その途中で、何と

ハイキング姿の欧米人グループと20回以上すれ違いました

彼らは、すれ違うと、笑顔で挨拶を交わしてくれます。

彼らは、手ぶらなので、馬籠か妻籠に宿泊しているんでしょうかねえ・・・

ちなみに、中国人等のアジア人とは全くすれ違いませんでした。

彼らは弾丸観光のバスの時間の関係で、山の中まで来る余裕がないのでしょうか。

そして、更にさらに

何と 何と 何と

数百人もの中高生のハイキングの集団とすれ違いました

すれ違う度に、”こんにちは!”と、多分100回近い挨拶を繰り返しました・・・

狭い道ですれ違うために、都度立ち止って挨拶を交わします。

4~5人くらいのグループになって、次から次へと雲霞のごとく押し寄せる、中高生の集団を相手に、段々と気が遠くなりそうでした・・・

ようやく数百人もの中高生のハイキングの集団との、狭い山道での100回近い”すれ違いの挨拶”が終了しました・・・

やっと静かになった山道を進んでゆくと、「一石栃(いちこくとち)白木改番所跡」に出ました。

一石栃は、ここの地名で、妻籠宿と馬籠宿の中間に位置する立場(たてば)でした。

立場は、宿場と宿場の中間の休息のために設けられました。

当時は、”木1本でも無断で盗めば打ち首”と言われ、かなり厳重に管理されていました。

白木改番所は、木曽五木をはじめとする伐採禁止木の持ち出しを監視する場所です。

「夜明け前」では、「一石栃白木改番所」について、以下の様に書かれています。

”木曾山森林保護の目的で、尾州藩から見張りのために置いてある役人の駐在所は一石栃にある。

所謂、白木の番所だ。

番所の屋根から立ち昇る煙も沢深いところだ。

その辺りは馬篭峠の裏山つづきで・・・”

「一石栃白木改番所跡」の先は、江戸時代後期の建築である写真の「一石栃立場茶屋跡」(牧野家住宅)で、現在は無料休憩所になってます。

また、立場茶屋跡の少し右奥には、下の写真の「一石栃子安観音堂」がありました。

昔からこの地の者は難産しないと言われ、現在も安産の祈願に訪れる人が多いそうです。

白木改番所跡を抜けると、馬篭峠の頂上までは、あと800メートルもの上り坂です!

長い坂を上り終えると、ようやく馬籠峠の広い道路に出ました!

頂上だ、やった~、!

取り敢えず「峠の茶屋」で、峠蕎麦と五平餅の遅いお昼ご飯を食べます。

五平餅は、少し固めのご飯に、タレをつけて焼く郷土料理です。

わらじ型、団子型などの形があり、タレも、醤油、味噌、クルミ、エゴマ等多種多様です。

一息ついてから、峠の茶屋のオヤジさんと世間話を始めます。

オヤジさんの話だと、途中ですれ違った数百人もの中高生の団体は、名古屋地区の4つの中高の遠足で、馬籠~妻籠間を歩かせるのだそうです。

ふ~ん、Komoyo Mikomotiさんのコメントにもあったけど、馬籠峠越えは名古屋の中高の遠足コースなんだ・・・

若い人達は元気だから、私と違って、峠越えなんて苦にならないんだろうなあ・・・

更に、すれ違った20組以上のハイキング姿の欧米人グループについても聞いてみました。

それによると、最近はオーストラリア人が最も多く、馬籠と妻籠の旅館・民宿は、彼らに占領されているらしいです。

峠の茶屋を出て周りを見回すと、馬籠峠の石碑の下半分に正岡子規の句が刻まれていました。

”白雲や 青葉若葉の 三十里”

峠の茶屋の前の国道7号線の道路標識を見上げると、ここが長野県と岐阜県との県境です!

やった~!

東京→埼玉→群馬→長野と歩いて来ましたが、ついに岐阜県に入ります!

峠の茶屋の前の国道を少し進むと、右手に旧道入口の標識がありました。

ここからは下り坂で、杉林の中の途中に熊野神社を見ながら進むと、間もなく

雰囲気のある古い集落が現れました。

この古い集落を抜けると、右手に「十辺舎一九の狂歌の碑」があり、その脇に休憩所とトイレがありました。

”渋皮の むけし女は 見えねども 栗のこわめし ここの名物”

(渋皮の剥けたような良い女は、この様な田舎には居ないが、名物の栗おこわ(栗こわめし)は美味しい。)

十辺舎一九は、木曽路を旅した際の「岐蘇(きそ)街道膝栗毛」の中で上の狂歌を詠みました。

狂歌の碑を過ぎると、中山道は、広い道路を横切って、石畳の急な坂を上ってゆきます。

その石畳の急な坂が下りに変わった辺りから、目の前が開けて来て、写真の見晴台に出ました。

心地よい風が吹き抜ける晴天の下で、見晴台の前方には恵那山が!

表示板によると、あと100メートルで、馬籠宿の入口です。

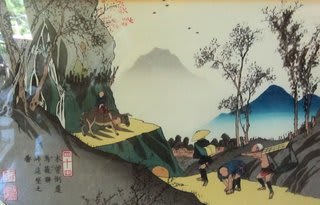

栄泉の浮世絵「馬籠駅 峠より遠望の図」では、馬籠峠から見下ろした峠の村を描いています。

左の山の崖から2条に分かれて落ちる滝は、男滝と女滝で、遠くの山は恵那山です。

手前の人物は、空の駕籠を担いだ駕籠かき、その隣がワラジの紐を締める相棒で、その先が峠の村を見下ろしている商人です。

滝の前の山道は、牛に乗った牛方です。

妻籠宿から馬籠宿までは、馬籠峠を経て約8キロです。 |

![]() |