(写真は、乳房を出して子供を抱いている珍しいマリア地蔵)

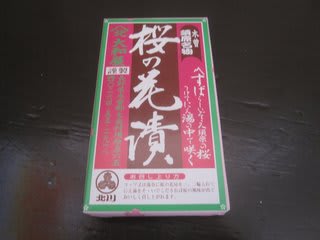

町の中心に「用水路」を通した須原宿は、江戸時代から、清水が湧く宿場として知られ、名物「桜の花漬」で有名でした。

軒先には、今でも、丸太をくり抜いた水舟が置かれ、野菜や果物を浮かべる情緒豊かな風景が見られます。

国道19号沿いの左手にある須原宿の表示から、県道265号に入ると直ぐに下の写真のJR須原駅です。

須原駅の正面に、下の写真の「大和屋」という「桜の花漬」で有名なお店があります。

江戸時代には、「すばらしいぞえ 須原の桜、つけて にえ湯の中で咲く」と唄われたそうです。

この店では、江戸時代から須原名物の自家製の花漬を売っています。(800円)

包み紙に、

”素晴らしいぞえ 須原の桜、つけて 煮え湯の なかで咲く”

が書かれており、

”お召し上がり方 ⇒ コップまたは湯呑みに桜の花房を一、二輪入れて、煮え湯を注いでくだされば、桜の風味が出ておいしく召し上がれます”

とあります。

また、駅前広場には、写真の「幸田露伴文学碑」あり、その前に水舟が置かれていて、綺麗な水が流れています。

文学碑によると 明治22年、木曽路を旅した22歳の幸田露伴は、須原宿に泊って、須原を舞台に出世作「風流仏」を書いたそうです。

小説「風流仏」は、桜の花漬を売りに来た娘に、旅の仏師が恋をする物語です。

風流仏には、桜の花漬について下記の様に書かれています。

”ご覧下され 是は当所の名誉花漬、今年の夏の暑さをも越して 今降る雪の真っ最中、色もあせずにおりまする

梅桃桜のあだくらべ、御意に入りましたら陰膳を信濃へ向けて人知らぬ寒さを知られし都の御方へ御土産に、・・・”

「夜明け前」は現代文風なのでスラスラと読めますが、「風流仏」は古文風なので、読むだけで骨が折れます・・・

宿場町は、古い家が多く残り、素敵な雰囲気です。

須原宿は「水舟の里」と呼ばれる通り、街道沿いに水舟が点在します。

水舟とは、丸太を舟のようにくり抜き、丸太の中を湧き水が絶え間なく流れる様にしたもので、飲み水として使用されています。

下の写真は、「西尾家脇本陣跡」です。

西尾家は、問屋、庄屋も兼ねた脇本陣だったそうです。

脇本陣が向かいには、正岡子規歌碑が建ち、水舟が置かれています。

明治24年、正岡子規は須原宿で一泊しました。

”寝ぬ夜半を いかにあかさん山里は 月いつるほとの 空たにもなし”

正岡子規歌碑の斜め前は、島崎藤村の「ある女の生涯」の舞台となった「清水医院跡」です。

清水医院の建物は、明治村に移築されているそうです。

宿場町の端には、写真の「旧旅籠・柏屋」があります。

建物は旅籠時代のままで、2階の軒下には江戸時代のままの「三都講」の看板が下がっています。

旧中山道はその先で「枡形道」を右に曲がりますが、少しだけ真っ直ぐ行って、左手の木曽の三大名刹「定勝寺」へ向います。

境内に入り、1598年に建てられた国の重要文化財である本堂や庭などを拝観します。

定勝寺から「枡形道」まで戻り、「鍵屋の坂」を下ります。

ここは、江戸時代そのままの形状が残っており、真ん中に用水があり、旧中山道は用水沿いの道です。

旧中山道は、鍵屋の坂を下り、宿場町を完全にを出て、JRの踏み切りを渡り、山の中腹を上ってゆきます。

足元には、木曽川と国道19号、JR中央西線が見え隠れする素敵な景色です。

道はやがて下り坂となり、「橋場」の集落に入ります。

橋場地区公民館の脇を左折すると、写真の綺麗なトイレがありました。

有難い!

清潔なうえにエアコンまでついています!

トイレの横の直ぐに坂の上に”木曽の三大馬頭観音”「岩出観音」がありました。

木曽の清水寺と呼ばれ、岩に突き出ている観音堂は、江戸中期のものです。

「岩出観音」の近くの「伊奈橋」を渡ります。

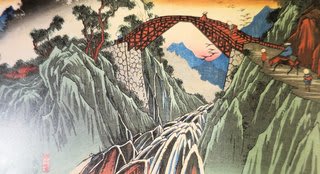

伊奈川橋は、川の両側に石垣を設けその上に順次せり出していった反り橋で、中山道の名橋の一つとして知られていました。

橋を渡って、振り返ると、英泉の浮世絵「木曽路駅 野尻 伊奈川橋遠景」そのものです!

橋の手前には、馬子に引かれて青合羽を着た旅人が馬に乗り、その後ろを風呂敷包みを背負った男が続きます。

橋を渡った先に見える家々が「橋場」の集落で、その左端の上の隅に薄い墨で小さく描かれているのが「岩出観音」です。

伊奈橋の先を右折して緩やかな坂を上ってゆきます。

やがて、のどかな農村風景の大島集落に入ります。

「天長院」を目指して、農村風景の中を歩いていきますが、意外に長い田舎道が続くうえに、途中から天長院の矢印が消えてしまったので、本当にこの道で正しいのか、だんだん不安になってきました・・・

民家で庭に手入れをしていたお姉さんに聞きます。

「中山道はこのまま真っ直ぐで良いですか?」

お姉さんが親切に教えてくれます。

「分かり難いので」と道に出て丁寧に道順を教えて

くれましした。

田舎の人はホントに親切だなあ!

教えられた通りに、長閑な農道を10分くらい歩いて、T字路を右に曲がると、道の左手下に天長院の屋根が見えて来ました。

天長院の山門の脇には、お目当ての「マリア地蔵」と呼ばれる小さな地蔵様がありました!

石が削れてしまって写真では見辛いですが、子供を抱いてお乳を出している珍しいお地蔵様で、マリア地蔵と呼ばれています。

街道沿いに点在する水舟を眺めながら、天長院の前の緩やかな田舎道の坂を下ってゆきます。

間もなく、長野宿橋を渡り、十字路を過ぎると右手が下の写真の大桑駅です。

駅前の古い民家を過ぎ踏切を渡ると国道19号に出ます。

国道19号をしばらく歩くと、「道の駅大桑」がありました。

写真の名物「五平餅」とソフトクリームで一休みします。

道の駅を出て、国道19号を少し歩き、右手の小道に入って踏切を渡ると上在の集落です。

第12中山道踏切を渡ると間もなく野尻宿です。

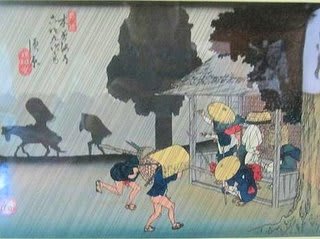

広重の浮世絵「須原」は、須原宿の北の外れの鹿島祠(やしろ)です。

突然降り出した雨を逃れてこの祠に飛び込んだ人達や、逃げ遅れて慌てふためいている人達を描いています。

須原宿から野尻宿までは、約8キロです。