|

|

| �����X��������@-�@�������Ƌ{ |

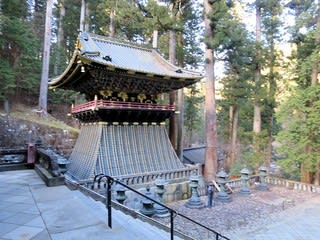

�����Ƌ{�ւ̓����ł���u�������v�̍���ɂ́A�ʐ^���u�_���i���傤�j�v��

����܂��B

���̎�ɓh��ꂽ���́A�ޗǎ����1250�N�ɁA�u������l�v�ɂ���đn�����ꂽ�Ɠ`�����鍑�̏d�v�������Ő��E��Y�ł��B

���̃A�[�`�^�̖ؑ����苴�́A�R�����̋ёы��A�R�����̉����Ƌ��ɓ��{

�O��ƌĂ�Ă��邻���ł��B

�_���̉��𗬂��̂́A��J��̐����ŁA�_��I�ȕ��͋C���Y���܂��B

���̗l�Ȑ_��I�ȕ��i�̒��ŁA�m�Ԃ������I�ȋ���c���Ă��܂��B

�h���炽���Ɓ@�t��t�́@���̌��h

�i�t���t�ɍ������ޓ��̌��́A���̓����R�̂��Ќ����̂��̂ŁA����

�������̂��B�j

�����āA�������̉E��O�́A�ʐ^���u�V�C��l���v�ł��B

�V�C��l�́A108�ŖS���Ȃ�܂ł̊ԁA����ƍN�E�G���E�ƌ��̎O���

�킽���đ��k���Ƃ��Ďd���A�ƍN����͓��Ƌ{�̑n���ɐs�������u�����R����

�̑c�v�ł��B

�]�ˎ����108�Ƃ͐����I

�u�������v��n��ƁA���悢��������Ƌ{���������̐Βi�ł��B

���Ƌ{�́A1617�N�A��㏫�R�G���ɂ���đ��c����A�O�㏫�R�ƌ��ɂ����

���Ă������āA���݂̍��؈�ࣂȎГa�Q�ɂȂ��Ă��܂��B

����ƍN���J�鋫���ɂ́A����W���A�d�v�������R�S�����܂ނT�T���̌�����

�����т܂��B

���Ƌ{�́A����A�����s�������́A���\�N��1�x�̕����̑�C�����ł����B

�����ɂP�T����d�v�������̎Ђ��A���ԂɏC�����Ă����A�S�Ă̎Ђ̕�����

��������̂͂P�Q�N�ゾ�����ł��B

��̎ʐ^�́A�u�։����O�����v�ł����A�������c�O�Ȃ���A��50�N�Ԃ�̑�C��

���A��10�N�̍Ό��������čs���Ă��܂��B

�������A�C���̑��i�K�Ƃ��āA�O�����̑剾�����u�f�����v������23�N�Ɋ������Ă��āA�����Ɂu�W�]���w�ʘH�v���݂����Ă��܂��B

��������́A�O�����̉�������Ɠ�����������C����������w���邱�Ƃ��o����̂ŁA�t�ɋM�d�Ȍ��w���o���܂��B

���Ƌ{�̕\������A�z��������r���̗L�����h�O���h�́A�W�ʂ̂���������

�Q�Ԗځi�Ԋۈ�j�̉�́u������A���킴��A��������v�̕����������C�����I���Ă��܂��B

�O���̍��E�́A16�C��8�ʂɕ�����Ă��āA�a������e�ɂȂ�܂ł̈ꐶ��

�\���Ă��܂��B

��̎ʐ^�́A��������̂��Y���ƌ�������ɑ����������u�z����v

�ł����A��������c�O�Ȃ���C�����ł����B

��̎ʐ^�́A�L���ȍ����u����L�v�ł��B

������́A���x�A60�N�Ԃ�̂��F�������I��������ŁA�F�N�₩�ɕ��������

���܂��B

�C���O�́A�L�͖ڂ���Ă��܂������A�����Ɋ�Â��A���ƁI�A

�ڂ��J�����p�ɂ��ďC�����������ł��I

���̎ʐ^�́A���́u����L�̗����v�ł��B

����L�́A�]�ˎ��㏉���̍�i�ł����A��҂͕s���������ł��B

��̎ʐ^�̌d���ł́A���傤�Ǔ��̓����̏����J������Ă��܂����B

�i���Ƌ{�d���̐S�����ʌ��J�i300�~�j�v

��̎ʐ^�ł͂�����ƕ�����h���ł����A�S���i�������j�̉��͕����Ă���A

���ƕ��������S���́A�Ɛk�̋@�\���ʂ����Ă��܂��B

�����āA���̐S���̋Z�@�́A�����X�J�C�c���[�Ɋ�������Ă��邻���ł��B

�������I�A����̂Ƃ��ɔz��ꂽ�N���A�t�@�C���ɁA�d���ƕ���ŃX�J�C�c���[�̎ʐ^������̂͂��������Ӗ��ȂI

��̎ʐ^�́A�։����u��Q�@�i�����䂤����j�v�ŁA�O�㏫�R�ƌ��̗�_�ł��B

�i550�~�j

���̑�Q�@�̌��������A�c�O�Ȃ���C�����ł������A���̎ʐ^�̏��O�Ⓜ��͌����܂����B

���Ƌ{�𗽂��ł͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����ƌ��̈⌾�ɂ��A���Ƌ�����Ƃ���

��������������ɗ}�����Ă��邻���ł��B

|

|

|

|

�Ō���u�ƍN�̕�v�ɍs���܂����A�����ɂ��ẮA����11�N�ɏ����ꂽ

�p�����s�Ƃ��C�U�x���E�o�[�h�u���{���n�I�s�P�v�i���}�ЁF3,240�~�j��

�L�ڂ��ꂽ�u�ƍN�̕�v�ɂ��Ă̋I�s���ɁA���̎ʐ^��}�����Ă��ē����܂��B

�@�u�ƍN�̕�v�֍s���ɂ́A����L�ɐ݂����Ă���≺���������A�ۂ�

��֑��̗��ڗ��Ώ�̎Q���ɓ����čs�����ƂɂȂ�B

�@��́A207�i�̐Βi��������R�̒����̈�ԉ��̍������A�ƍN���̂���

�������ꂽ�S�Ă̎Гa��w�ォ�猩���낷���̔@���ɂ������B

�@�傫�Ȑΐς݂̏�ɐ��̚₪���ȑf�ȕ�i�j�ŁA�����ɉƍN��

��[�������Ă���̂ł���B

�@�̑O�ɂ́A�̑䂪�u����A���̏�ɂ́A���̍��F�Ɛ��̒߂�

�������B

�@���́A�Ί_�A�Ώ�̎Q���A�Βi�A�ΒI�̒��ɂ����������B

�@�����͑S�āA�����Z�����g��p�����ɁA�ɂ߂Đ����ɂ҂������

�g�ݍ��킳��Ă���B

�@���̂��߁A260�N���o���Ă���̂ɁA�p���ڂ́A�J�ɂ����C�ɂ����t�����Ƃ���

�A���ɂ��قƂ�ǐN����Ă��Ȃ��B

�@�w��̎R�ɐ������鐙�̑�͎���𒋂Ȃ����Â����Ă���A�ؘR�����

�߂ɍ������ނ����ł���B

�@���͂̎��R���A�̑�ȏ��R�̑����ȕ���A�߂��݂��������Ȃ��炷���ۂ��

���ł���B

�i�ȏ�A�C�U�x���E�o�[�h�u���{���n�I�s�P�v����@�F�@���̕��͂ł͂���܂���A

�O�̂��߁E�E�E �j �j

���Ƌ{���o�āA���������w����AJR�V�h�w�s���̓����d�Ԃɏ���āA���l�܂�

�A��܂��B

�����Ƃi�q�Ƃ̑��ݏ�����̓d�Ԃɏ��͎̂n�߂Ăł��B

����.

�����X�����j�̑S�s���́A�z�[���y�[�W�i�u���R��������i���S���j�̈�l���j�v�j�̗��O�ɁA�u�����X���v�Ƃ��ĕ�L�lj����܂����B

�܂��A�z�[���y�[�W�i�u���C���\�O��������i���S���j�̈�l���j�v�j������܂��̂ŁA������������Ă�������B

����\�肵�Ă��鉜�B�X��/�b�B�X���≡�l�����ߕӂ̃E�H�[�L���O�́A

�u���O�u�E�H�[�N�X�Ƃ̎U���v�ihttp://blog.goo.ne.jp/mrsaraie�j�ł����������B

|

![]() |

�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@00�F�ڎ��֖߂�

|

|