松井田宿は、信州諸藩の年貢米が、一旦、ここに集積され、それから江戸へ搬送するため中継地でした。

しかし、全てが江戸へ運ばれる訳ではなく、一部はここで売却されたので、松井田宿では、米相場が立つ様になったそうです。

また、松井田宿は、妙義山への追分でもあり、中山道の旅人だけでなく、妙義山詣での人々でも賑わっていたそうです。

その妙義山詣での登山口の表示が、松井田宿に入った直ぐの街道沿いの「かんべや」の古い看板として残っていました。

(妙義山)

松井田宿は、本陣の名残は何も残っておらず、電柱に写真の説明書きがあるのみです。

でも、旧道沿いには、下の写真の様に、趣きのある民家が点在します。

・不動寺

街道を少し右入った場所に、不動寺があります。

立派な山門の両側に、写真の真っ赤な仁王様が立っています。

山門の前に、卒塔婆(そとば)の役割をしていたという「板碑」がありました。

松井田宿は、お寺や公民館の前に、トイレがあり、非常にありがたいです!

・松井田城址

街道の右側に、写真の石垣があり、普通の石垣だと思って通り過ぎようとしましたが、説明板がありました。

読んで見ると、この石垣が松井田城址とのこと。

松井田城は、戦国時代は、小田原氏の北関東の守りの中心でしたが、豊臣秀吉の小田原城攻めの際に落城し、その後は再建されなかったそうです。

・補陀寺

石垣の隣には、北条氏の家臣・大道寺の菩提寺である補陀寺があります。

北条氏を滅ぼした加賀藩・前田家の大名行列が、この補陀寺の前を通過するときには、墓が悔し涙を流すそうです。

なるほどね~!

宿場町を抜けて、信越線の踏切を渡り、国道18号を斜めに横切り、高速道路の下をくぐると、やがて五料の茶屋本陣です。

・五料(ごりょう)の茶屋本陣

(お西茶屋本陣とお東茶屋本陣)

茶屋本陣は、信越線の線路の向こう側にあり、一般公開されています。

信越線の踏切を渡り、茶屋本陣へ向かうと、入口の左手が、お西茶屋本陣で、右手がお東茶屋本陣です。

写真の様に、どちらもお茶屋とは思えないほど立派で、普通の本陣よりも立派かもしれません。

お西茶屋の2階は資料室になっています。

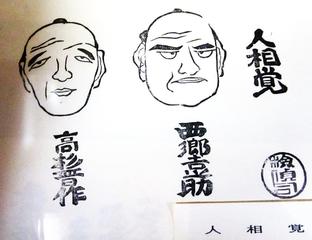

写真は、その資料室に展示されている「高杉晋作」と 「西郷隆盛」の指名手配書である人相書です。

二人は、幕末には、幕府からすると、お尋ね者だった、ということなのでしょうかね。

(お東茶屋本陣から妙義山を望む)

・夜泣き地蔵

街道は、カーブを描いて、やがて国道に突き当たりますが、その手前の信越線の踏切を渡り、急な坂道を登ってゆくと、坂の途中の左手に、夜泣き地蔵がありました。

写真の右端の大きなお地蔵様が夜泣き地蔵だそうです。

旅人が、荷物のバランスを取るために、ここに落ちていた地蔵の首をつけて深谷まで行き、用済みになったので、首を道端に捨てたところ、その首が夜な夜な”五科悲しや”と泣いたそうです。

そこで、深谷の人が、首をここまで運び、首を付けてあげた、ということです。

夜泣き地蔵を過ぎ、信越線沿いの細い旧道をしばらく歩くと、やがて下り坂となり、信越線の踏切を、臼井小学校の側へ渡ります。

街道の両側に、道祖神や「百合若大臣の足痕石」などを眺めながら、再度、信越線の踏切を渡ると、やがて信越線の終点・横川駅に到着します。

横川駅で、懐かしの荻野やの釜めし弁当をお昼に食べます。

・横川関所跡

横川駅の奥に、横川関所跡があります。

下の写真は、旅人が手形の改めを受ける際に、手をついたという「おじぎ石」です。

浅田次郎著「一路」では、やっとの思いで松井田宿に到着した大名行列は、主君の左京大夫が急病で寝込んでしまい、当時、天下の大罪である”参勤の到着遅れ”の危機が迫ってきます!

大名行列は、武士にとっては旅行ではなく、軍事訓練の一つの行軍訓練でした。

そう、江戸入りの遅れは、武士にとっては、合戦における着陣の遅れに等しかったのです。

主人公の大名行列が、幕府から許された旅程は13日間で、ごれは幕府の厳命です。

(厳しい!私なら13日間では絶対に無理!)

そこに救いの神「安中の遠足(とおあし)」が現れます。

そう、前の安中宿で書いたあの「安政遠足(侍マラソン)」です!

左京大夫と親しかった安中藩主の命を受け、精鋭の3名の安中藩士が、到着遅延の届出状を携えて、昼夜を問わず、一気に江戸城までの130キロを走り抜けたのです。

信越線の終点駅・横川から横浜へ帰ります。

入線してきた列車のドアが開きません。 そう、信越線は、乗り降りは、開閉のボタンも無く、”よっこらしょ!”と、力を入れて自分で、ドアを横へ開閉しなければなりません。 そう、信越線は、乗り降りは、開閉のボタンも無く、”よっこらしょ!”と、力を入れて自分で、ドアを横へ開閉しなければなりません。

松井田宿から坂本宿までは、意外と距離があり、約9キロです。

|

|