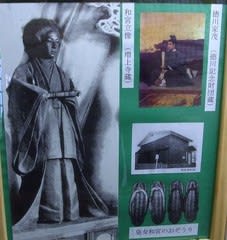

(写真は、皇女和宮の寝室の畳の下の2人の忍者の警護スペース)

板鼻宿は、本陣1、脇本陣1、旅籠54と大きな宿場町で賑わっていたそうです。

これは、隣の高崎宿が城下町で、堅苦しくうるさいので、旅人は、大都市高崎を避けて、気楽な板鼻宿に泊まったらしいです。

ただ、明治に入ると、鉄道、国道から外れていたために寂れていったとのこと。

・寒念仏(かねつ)橋の供養碑

高崎の八幡宮から、国道に戻り、しばらく歩くと、板鼻東の交差点があり、その先の右手に写真の寒念仏橋供養碑があります。

旅人のためにお金を集めて、ここにあった寒念仏橋という石橋を改修したそうです。

英泉の浮世絵、雪景色の「板鼻東」を描いたのが、この供養碑の辺りだそうです。

浮世絵の左下に小さく川の様に見えるのは、板鼻の堰(せき)の用水路で、その上の雪を被った小さな橋が、この寒念仏橋です。

英泉は、芭蕉の”馬をさへ ながめる雪の あしたかな”の句をヒントにして、急遽、板鼻宿を雪景色にして、当時有名だった板鼻堰に架かる寒念仏橋を描いたそうです。

寒念仏橋供養碑から先は、道路が複雑に分岐していて、板鼻宿の入口が分かりずらいですが、勘で、何となく旧道の雰囲気を残す道へ入っていきます。

街道沿いには、写真の様な「双体の道祖神」が点在します。

信州に多い「祝言(しゅうげん)像」の双体道祖神で、瓢箪(ひょうたん)杯を持った可愛らしい像です。

・板鼻堰(せき)

板鼻宿の裏手には、写真の様な「板鼻堰」と呼ばれる用水路があり、碓氷川から取水した水を高崎市の西部に配水しているそうです。

・板鼻本陣跡(皇女和宮御宿泊所)

板鼻宿の本陣跡は、現在の板鼻公民館のところです。

当時の本陣の書院が、公民館の裏手に残っていて、無料公開されています。

下の写真は、本陣書院に展示されている和宮の履かれていた草履、それに宿泊の際の調理用まな板です。

板鼻公民館に申し込むと、板鼻本陣の子孫の方が、曾祖父から聞いたという、皇女和宮(かずのみや)が宿泊されたときの様子を、まるで見ていたかの様に、細かく話してくれます。

聞いていると、その生々しい詳細な話に、ワクワクしてきます!

その子孫の方の話によると、和宮が泊まられた室の畳の下に、伊賀者といわれた忍者二人が、24時間、隠れて警護したそうです。

上は、その和宮の寝室の畳をはがした時の写真です。

床下に忍者が潜んで警護していた、なんて、時代劇の話だと思っていましたが、実話なんだ!

驚き!!

面白い〜!

先日、NHK「BS歴史館」の忍者の実像特集で、忠臣蔵の赤穂浪士たちの一挙一動は、忍者の報告により、全て幕府は把握していた、という様な話しをしていました。

また、他にも、森家改易による津山城の明け渡しの際に、幕府が、忍者を津山城に忍びこませたときの話もありました。

城を明け渡すか、籠城して徹底抗戦するか、大広間での重臣会議を、津山城の天井裏に忍びこんだ忍者は聞き耳をたてます。

そしてその結果を幕府に報告します。

すると、

”ホントに、屋根裏で聞いていたのか?

その証拠はあるのか?”

と、詰め寄られ、忍者は、

”はい、あります。

証拠として、屋根裏に、私の短剣を差して来ました。”

と答えます。

そして、いよいよ城明け渡しの日、真っ先に大広間の屋根裏を調べてみると、確かに短剣が刺さっていたとうい事です!

書面に残る実話です!

う〜ん!

驚き!

そこまでやるか!

すごい!

幕府は、忍者のトップの服部半蔵は重用していましたが、一般には、忍者は武士より身分が低かったとのこと。

だから、和宮の寝室の床下の警護は、お供の武士ではなくて、忍者が受け持っていたのかも。

また、皇女和宮が宿泊する宿場町に対して、幕府からは、

・ 三日間は、上下旅人の通行止め。

・二階雨戸を締め切り目貼りのこと。

・表障子を明け払い奥まで見透かしにすること。

・身元不審人等置かぬこと。

などのお達しが出ていたそうです。

板鼻宿には、下の写真の様な古い商家も点在します。

宿を抜けると、旧中山道は国道に合流し、碓氷川に架かる写真の鷹之巣橋を渡ります。

対岸の山の斜面には、宿場町には似合わない、異様な雰囲気の東邦亜鉛の工場がそびえています。

江戸時代には、海沿いを通る東海道には、13もの渡し場がありました。

これに対し、山道を通る中山道には、1か所の”徒(かち)渡り”があるだけで、ほとんどの川に橋が架けられていました。

その1か所だけの”徒渡り”が、この鷹之巣橋の場所でした。

”徒渡り”とは、渡し舟を使わずに、肩車か蓮台で川越えをすることです。

”徒渡り”は、寒い冬と雪解け水は超きつかった、とあります。

このため、川の増水や洪水になると、川止めとなり板鼻宿に足止めされたそうです。

鷹之巣橋を渡ると、まもなくJR安中駅を過ぎ、再び、久芳橋で碓氷川を渡ると安中宿です。

板鼻宿(群馬県安中市)から安中宿までは、約3キロと近いです。 |

|