夏になると行きたくなる場所が、軽井沢です。避暑地として、あまりにも

有名ですが、風の涼しさ、木漏れ日の優しさ、古い別荘のたたずまいなど、

夏のエッセンスが詰まった町並みが、心地良いのです。

駅から続くメインの通りに、木で作られたキツネやウサギ、フクロウなどの

オブジェが並んでいて、それを見ながら歩くと、足取りも軽くなります。

天皇・皇后の出会いの場として知られる軽井沢のテニスコートは、

チョコレート色の壁に、赤い屋根。軽井沢の建物には、この色の配色が

多く、木々の緑によく似合います。

軽井沢の、絵本の森美術館を初めて訪れました。前から行ってみた

かったのですが、なかなか機会がなくて。飛び出す絵本がたくさん

コレクションされたコーナーがあり、手に取って見られるのが嬉しいです。

軽井沢は、その昔、東南アジアに暮らす宣教師たちの家族が、夏の

バカンスで訪れた場所だそう。カラマツ林の向こうに、何十年前からずっと

変わらずにあったろうと思われる重厚な洋館が現れ、立ち止まって見とれてしまいます。

洋館といえば、今年の夏は、神戸の異人館へも小さな旅をしてきました。

細い坂道のあちらこちらに保存されている異人館は、明治や大正時代に

建てられた外国人のための住居です。館にあがって、バルコニーに出て

みると、神戸の街や海がはるか遠くまで見渡せ、港町ならではの活気が

伝わってきます。

この街の広場に、トランペットを吹くおじさんたちの像があるのは、

ジャズ発祥の地ゆえ。記念写真スポットになっていました。

ロープウェイで、神戸の山の上へ。よく整備されたハーブ園があり、

ユリが綺麗に咲いていました。

さて、家にもどって、ゆっくり読書タイム。真夏には少しでも涼しい気分を

味わいたくて、怖い話が読みたくなります。日本のもの、海外のもの、いろ

いろ読んだけれど、子どもの頃に出会った怖い話は、強烈に覚えている

ものですね。

ジェイコブズの『猿の手』や、メリメの『ヴィーナスの殺人』、ポーの作品群

など、今も忘れられません。

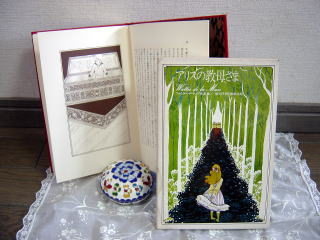

上の写真の本は、十代はじめの頃、愛読していたイギリスの作家、

ウォルター・デ・ラ・メアの短編集『アリスの教母さま』です。

装丁が凝っていて、当時としても珍しかった箱入りの本。開くと、文字が

茶色で、大好きな一冊です。

幻想的なお話ばかり集まっている中で、子どもの頃は『謎』という一編が

好きでした。祖母の屋敷で暮らすようになった子どもたちが、「絶対に

入っちゃダメ」と釘をさされた部屋の、昔風な衣装箱の中へ、一人、また

一人、と消えていく話。

こう書いてしまうと、よくある話で、そういえば江戸川乱歩にも、似たような

短編がありましたっけ。 でも、デ・ラ・メアの筆によると、よくある話も

とても美しい謎めいた物語になるのです。

あとの短編は、子ども時代には、もったいぶったような言い回しが少し

退屈に感じられたものですが、再読してみると、すごく感情移入ができました。子ども向けというより、大人の女性向けの怖い話かもしれません。

読むばかりでなく、私は怖い話を書くのも大好きです。今年の後半には

怖い話のアンソロジーが出る予定ですので、皆様に読んでいただけたら

嬉しいです。

トップページへ

前回のエッセイへ

次回のエッセイへ