真新しいランドセルを背負い、並んで歩く小学生の姿は、

元気いっぱい、希望いっぱいで、春そのものですね。

最近はランドセルの色も、色鉛筆なみにバリエーションが

豊かなので、子どもたちの個性に合わせて選べそう。

上の写真のランドセルは、比較する物が無いから普通の大きさに

見えますが、実際はてのひらに乗るミニサイズ。 娘が卒業した

後に、6年間愛用のランドセルを加工したものです。 中に当時の

メッセージも残っていて、「卒業した時もさみしくなかったけど、

今もさみしくない」という12才の率直な感想が書かれていました。

なるほど、子どもは思い出を振り返るより、次のステップへの期待に

ワクワクしているのです。思い出を慈しむのは、もっとずっと先の

ことでしょうね。

ところで、大阪に行く用事があり、春の大阪を旅しました。歴史の

教科書にも載っている、岡本太郎の「太陽の塔」を見たいと思い、

万博記念公園へ。 1970年の万博跡地が広い公園になっています。

モノレールの駅を降りると、すぐに

お目当ての塔が見えてきます。 大きい

ので、遠くからでもよく見えるのです。

園の入り口の真正面に塔があり、写真

撮影スポットになっていました。

万博のシンボルだった太陽の塔は、

大阪の空に向かって、ドーンと腕を広げて

いました。 大迫力で、どこか可愛らしい

感じ。

裏にまわると、ブラックな裏の顔も

あるんです。 ちょっと悪巧みをして

いそうに細めた眼が、裏の顔っぽい。

塔の内部は、今は見られませんが、

当時は地下部分まで降りていって、

“地底の顔”に会うことも出来たそう。

人って、いろんな顔を持っている

というのが、私の最近の童話の

テーマになっていますが、太陽の塔は

まさに、いくつもの顔で成り立っている

わけです。

夜は繁華街へ。大阪の人は真夜中

過ぎても元気ですねぇ。 気軽に

話かけてくれるし。

通天閣へ上るのは二度目ですが、

前回はリニューアル前だったので、

今ほど賑やかでなかった気がします。

春は桜色にライトアップされていて、

通りの外れから見ても綺麗。

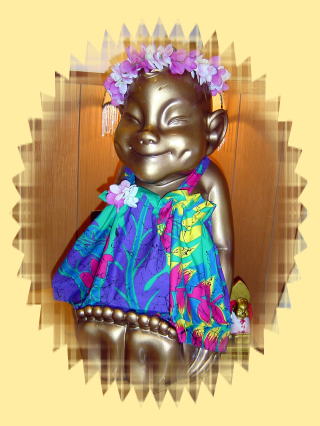

塔の一番上に鎮座している

ビリケン様に会うのも、これが二度目。

ビリケン様とは、アメリカの彫刻家が

夢で見た神様を像にしたもので、

足の裏を撫でてお願い事をすると、

願いが叶うらしいです。

前回の願いが叶ったので、また

お願いにあがりましたよ。

本物のビリケン様は記念写真を

撮るのに長蛇の列だったので、

下の階にあったハワイアンな

ビリケン様の写真を。 可愛いでしょ?

通天閣に通じる道には、

ローマの“真実の口”ならぬ

ビリケン様の口がありました。

通りには、とにかく大小さまざまな

ビリケン様が並んでいて、見て歩く

だけで楽しいのです。

階下には、創業当時のジオラマが。

これもライトアップされていて、

繁華街の盛況ぶりがうかがえます。

月曜日の夜だというのに、

通天閣は入場待ちするほど。

しかも見回せば、私以外は全員、

二十代前半といった様子。

仲間やカップルで、どんな願い事を

託しに来たのでしょうね。

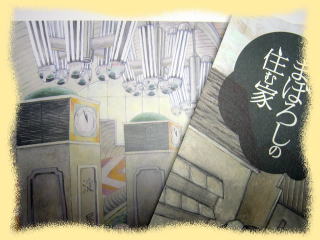

『まぼろしの住む家』(朱鳥社)

の絵を描いてくださった

むらいゆうこさんが、

『楽園まで』という幻想的な

画集を出されていて、その

中に、大阪淀屋橋駅を

イメージした一枚があります。

御堂筋線という地下鉄の

各駅は、レトロな造りで、

構内の照明も一見の価値あり

と、むらいさんにお聞きした

ので、今回、注目してみました。 淀屋橋駅には、確かに絵とそっくりな

お洒落な照明があって、素敵でした。

こちらは、同じ地下鉄の別の

駅の照明。 蛍光灯が直線的、

しかも派手に配置されていて、

立ち止まって見上げました。

ダイナミック!

大阪のセンスには、エネルギー

があふれています。

話は大阪から北海道へ、飛んで。

北海道の流氷飴をいただきました。甘さ

ほんのりで、美味しいです。氷のかたまり

みたいな形も素朴。

流氷は、3月下旬から4月中旬に岸を離れ、

北の海へと流れていくそうなので、

ちょうど今頃が見ごろなのでしょう。

去っていく冬を見送って、春満開ですね。

『夜の学校』(文研出版)が、おかげ様で増刷になりました。

少し手を加えることが出来たので、二版目は初版に比べ、

ほんのちょっと、読みやすくなっていると思います。

良い春を!

2013年 4月

トップページへ

前回のエッセイへ

次回のエッセイへ