試験開始時間になった。

始業のベルで、真っ先にプールに飛び込んだのは天霧だった。

演劇部の華で、グラマラスな美人。今日はブライトイエローのツーピースというきわどい服装をしている。天霧は飛び込み競技のような優美な着水をすると、そのまま真っ直ぐに水底へと潜っていった。同じく演劇部の弥生と五月も、すぐ後に続く。

「…えいっ」

千鳥も飛び込んだが、そのままには潜らずに、とりあえず体育館の真上まで泳いでいった。

横では、武緒に付き添われた早苗が、真剣な面持ちで息を整えている。

「いいか、ナエ。行くぞ。一、二の」

「さん」

最後に大きく息を吸うと、二人の頭は水面下に消えていった。

「すううううっ」

降り返ると、深呼吸を終えた蓮がきれいなジャックナイフ・エントリーで水中へ潜っていく。他の生徒も次々と潜水を始め、さっきまで飛び込む少女たちの身体がはげしく飛沫を上げていたプールの水面は、いくつかの円い波紋を残して静かになっていた。

さっきまで物理公式をぶつぶつ暗誦していた吉乃も、いつの間にか姿がない。

「千鳥ちゃん、先に行くよ。すううううっ、うっ」

息を止め、ばちゃんと大きな水音を立てて春菜が潜っていく。その、深くなるにつれぼやけていく小柄な後ろ姿を眺めているうちに、千鳥はいつの間にか自分が水面に残った最後の一人になっていることに気が付いた。

プールサイドからは、八重山が不審そうな顔でこちらを見ている。千鳥は慌てて何度か深呼吸して両肺を空気で一杯にすると、唇を閉じ、はるか下の体育館の赤屋根に向かって一直線に潜っていった。

ごぼっ。ごぼぼっ。

先に潜っていった子たちが口から吐いた気泡の列が、きらきらと光りながら上ってくる。

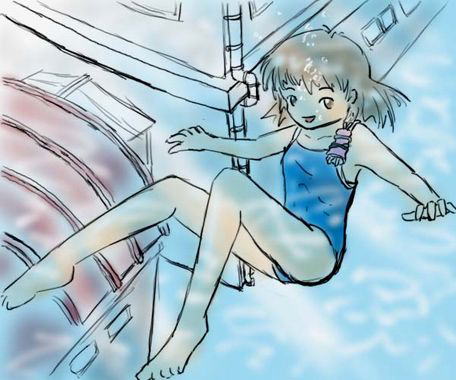

体育館の大屋根まで、およそ8メートル。千鳥は両手で屋根の庇に取り付くと、息を整え―いや、息を整えることは出来ないので、代わりに片手で鼻をつまんで耳抜きをした。入学したての頃は、この耳抜きすら出来なくてずいぶん苦しい思いをしたものだ。

そして潜水再開。平泳ぎのストロークで、体育館の外壁沿いになるべく規則正しく水を掻いていく。一瞬、自分の逆立ちの水着姿が吹き抜けの大窓に映る。底まで、あと少しだ。千鳥は顔を下に向けると、目をしばしばと瞬き、青くぼんやりとした水底に机の列が矩形に並んでいるのを確認した。今回の試験の特設会場だ。

千鳥の席は、出席番号通りの左2列目の後から2番目である。千鳥は外壁に足の裏を付け、両脚を思い切って伸縮させると、けのびの要領で自席までの最後の距離を泳ぎ切った。すぐ後ろの春菜はすでに席に着いていて、両腕をじたばたさせながら身体を椅子に固定しようとしている。

千鳥は、脚を机の下に滑り込ませると、深さ15メートルの水底にボルト留めされた椅子に着席した。といってもそのままでは肺の浮力のせいで浮かび上がってしまう可能性があるので、春菜がしているように、椅子に備え付けのベルトで身体を固定しなければいけない。千鳥は、両手でベルトのバックルをお腹の上で噛ませると、ストラップを引っ張って自分のウェストをきゅっと締め付けた。

(…とりあえず、大丈夫、ね)

机上に置かれた試験冊子を開きながら、千鳥は思った。日々の鍛練のおかげで、今のところ息は少しも苦しくない。もっともそれは回りの同級生にしても同じで、水中用シャーペンを手に手に答案に向かう様子は、時折髪がゆらめいたり、口の端から泡が漏れたりするのを除けば、別に空気中にいるのと変わりがなかった。

ふと上を見上げる。あの強い日差しも今は月明かりのように頼りなく、ずっと上、水面のすぐ近くで何条かの光の筋を作っているだけだった。

千鳥はその光景についうっとりしかけたが、視線を下に移し、教壇の試験員席に着いた八重山のマスク姿が目に入ってくると、すぐさま現実に引き戻された。

(いけない、いけない)

千鳥は、自分の水着の胸に手のひらを当てる。

(…頑張れっ、あたしの、肺)