|

�����������y���\�O�d���F�d��

�V���V�c�V�N�i678�j���b�������j��b��������̋A�����A���̕��ےÈ��Ђ̒n�����a�̂��̒n�Ɉڂ��A�\�O�d���������̂�������̑��n�ł���B

���u���ɂ����闼�E��䶗���Ԃ̓W�J�v�@���F

�@�����R�N(1173)�������O�k�̏Ă������ŏĎ��B

�@�������N(1185)�ċ��B

�����������\�T�N�i1532�j�Č��B�B��̖ؑ��\�O�d���̈�\�B�����P�R�D�Q���B���ւ͎��ցB�S���͂Q�w�~�܂�B

�{�������F�͓P������A���݂͓��~�������u�Ɖ]���B���͒k�R�_�А_�_�Ə̂���B

���u��a�̌Ó��v�@���F

��d������ӂQ�W�ځA�����Q�ځA�㐬��ӂP�X�ڂQ���A�����Q�ځA�T����ӂP�R�ڂX���A�����P�ڂR��

�@�@���d�S�R�ԂX�ڂT���R���A�����ԂR�ڂX���P���A���e�ԂQ�ڂW���P��

�@�@��d�S�R�ԂW�ڂS���S���A�����ԂR�ڂR���S���A���e�ԂQ�ڂT���T��

�@�@�O�d�S�R�ԂW�ڂV���U���A�����ԂR�ڂQ���U���A���e�ԂQ�ڂS���T��

�@�@�l�d�S�R�ԂV�ڂS���S���A�����ԂR�ڂP���W���A���e�ԂQ�ڂR���T��

�@�@�d�S�R�ԂV�ڂU���P���A�����ԂR�ڂP���P���A���e�ԂQ�ڂQ���T��

�@�@�Z�d�S�R�ԂV�ڂR���R���A�����ԂR�ڂO���R���A���e�ԂQ�ڂP���T��

�@�@���d�S�R�ԂV�ڂO���T���A�����ԂQ�ڂX���T���A���e�ԂQ�ڂO���T��

�@�@���d�S�R�ԂU�ڂV���W���A�����ԂQ�ڂW���X���A���e�ԂP�ڂX���T��

�@�@��d�S�R�ԂU�ڂT���O���A�����ԂQ�ڂW���O���A���e�ԂP�ڂW���T��

�@�@�\�d�S�R�ԂU�ڂQ���Q���A�����ԂQ�ڂV���Q���A���e�ԂP�ڂV���T��

�@�\��d�S�R�ԂT�ڂX���S���A�����ԂQ�ڂU���S���A���e�ԂP�ڂU���T��

�@�\��d�S�R�ԂT�ڂU���V���A�����ԂQ�ڂT���V���A���e�ԂP�ڂT���T��

�@�\�O�d�S�R�ԂT�ڂR���X���A�����ԂQ�ڂR���X���A���e�ԂP�ڂS���T���A

�@���֒��P�Q�ڂP���A�S���T�R�ڂR���T��

2007/09/25�lj��F

���u�k�R�_�Џ\�O�d���v�֖��i�u���z�G���v��Q�R�P���A�����R�X�N�@�����j�@���

���̓��̍Č��N��͋L�^���q�̓`�ӂ���̂Ȃ����A��̎��������ꂽ���D�ɂ���āA���\�T�N�i1532�j�ƒm���B

�e�d���R�Ԏl�ʒ��A�����ԂP�Ԃ͔ˁA���d�e�Ԃ͘A�q���A����ɂ͑g�҂�p�����A�o���ɂ���Ċی����x������B���͓�d�ɐ��A�����w�畘�A�O���؍ނ͎�h�A�،��ɂ͉��y��h��A���ؒ[�͓t���̕�������A�����͑f�̂܂܁B

�����R�U�N����R�W�N�ɉ�̏C���B���̎��A���i�P�W�N�̓��D���B

�@�@�\�O�d�����i�P�W�N���D�S��

2020/06/28�lj��F

���u�֗]�E�������̓��v

�����͓y��̏�ɏ���A�S���͓�w�Ŏ~�܂�B�l�V���̎O�ʂ�͂��Ƃ��A���ʂɐ_����u���Ƃ����B���ւ͎��ւł���B

2020/11/19�lj��F

���u�d�v�������k�R�_�Г��k(�\�O�d��)�C���H�����v�ޗnj��������ۑ��������ҁA�ޗnj�����ψ���A1966.3�@���

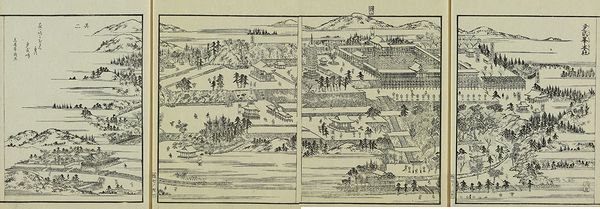

�{���ɑ�����̉��v�A���k�i�\�O�d���j�̉��v�A���k�̍\���`������ї��ʐ}�E���ʐ}�Ȃǂ̐}�ł̌f�ڂ�����B

�i�]�ڂ͂��Ȃ��̂ŁA�{���ɓ�����ׂ��B�j

��������\�O�d��

2002/03/28�B�e�F

2020/05/07/�B�e�F

���Q�l�F�����゠�邢�͈�\�̎c��ؑ��\�O�d��

�ȉ��̎��@�ɑ��݂������Ƃ��m����B

�@���R��}�u���E��s�������l���@�E���q�Ɋy���E�R�鍂�R���E�R����������E��a���J���E��a���R����E���O������

�����������y���̊T�v

�������N�G��

���{���F�B���݂ł́A�\�Z���I�����ȑO�̐������Ɖ]���Ă���B

���u���������N�G���v�k�R�_�ЁA������q�A2016�@���

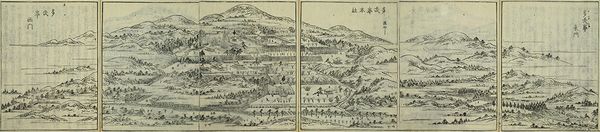

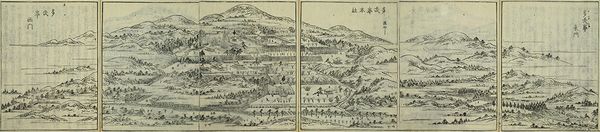

���̊G���ł͓��������̐��U�i�剻�̉��V�Ƃ������͓����Ȃǁj�A���j��b�ɂ�銙���_���E�\�O�d���E�u���E�{�a�̑n���A�����l�̎��сA��j��̗쌱杂Ȃǂ��`�����B

�{�y�[�W�ł͒�b�ɂ��\�O�d�������ɂ��Ď��グ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����N�G���F��}�g��}�F�T�C�Y�F2.88M

���R�Ȃ���A�G���͌������ĉE���獶�Ɉړ�����B

�����ɕ\����Ă��邱�Ƃ̐^�U�͕s���ł��邪�A���y�����邢�͖��y���\�O�d���̑n��杂ł���B

��b�A���ɍ݂�Ƃ������݂�B�H�A�g�͍��R�Ƃ��Ēk�̕��ɋ���B�����ŕ������������ĉ]���B�፡�V�ɏ������B���͂��̒n�Ɏ��������āA����ȋƂ��C�߂�B��͂킪�_������̕��ɓV�~���Ďq����i�삵�A���@�𐢂ɍL�߂悤���@��

��b�͓��k�������̕���̏�Ɍ��Ă悤�Ƃ��A�����R�ɓo�����A���r�@�\�O�d�����ڂ����A��i�I�Ƃ����j�ꊔ���Ȃ��ē��̗p�ނƈׂ����Ƃ���B

��b�͏\�O�d���̗p�ށE���ȂǂB���A�A���̓r�ɏA�����A��D�����D�������A�����̈�d���̗p�ނ������Ɏc�����ƂƂȂ�B

��b�͋A�����A�E��b�s�䓙�ɑ�E��������͂ǂ����Ɛq�˂�ƁA���Ú������S���ЎR�Ȃ�Ɠ�����B

��b�͐��O�A��E���Ƃ̖�����ƌ��B���Ō���������ڍׂɘb���B

��b�͂Q�T�l���������Ĉ��ЎR�̕�ɎQ��A��[������@��o����ɂ����A���܂��Ă����B��͓V�ݖL���V�c�i�F���V�c�j�̑��Ȃ���O������̈����ɂ�蓩���i�����j�̑��ƂȂ�@�ƁB

�܂��A�l�ɓy��S�����Ƃ��ɒk���ɓo������B

��b�͒k���ɓo�����A�⍜�����A���̏�ɓ������Ă�B�ޖE�����s�����A�\��d�ōH���͒��f����B

�锼���d���̑�J�啗��������A�����͓V���A�������グ��ƍޖE�����ςݏd�Ȃ�\�O�d���ƂȂ�B�\�O�d�ڂ̉����͓��̍�����������Ƃ�m��B

�o�N�̌�A���̓�ɎO�Ԏl�ʓ������āA���َ��ƍ����B����͒�b�̌��Ă����̂ō��̍u���Ȃ�B���ꂪ���������̑��n�Ȃ�B�E

�u��������̕ӂ�Ɉٌ������X�����B��b�͂��̂Ƃ���ɕ��O��̌�a�i���˓a�̑��n�Ȃ�j�c���A�������ˑ������u����B

���t�͋ߍ]�����j�ۂȂ�B

�����������y���{�a�E����

2020/06/28�lj��F

���u�������k�R�_�Ж{�a�v�O�Y���K�i�u���{���z�w��v��n�_���W

��355���v���a�U�O�N�X���@�����j�@���

�@���������y���{�a�͗�̏��Ȃ��O�ԎЏt�����ł���A���̕��ʂ͈�Ԏl�ʂ̌`���ł���A�_�Ж{�a�Ƃ��Ē��������̂ł���B�܂���w�̎l���ɔ݂����炷�A���邢�͔݂ɗނ����Ԃ�݂���Ƃ������̂ł���B

�@�u���������L�v�ɂ��ƁA�Ր_�ł��铡�������͓V�q�V�c�W�N�i669�j�ɖv���A�ےÍ������S���ЎR�ɑ���ꂽ���A���̒��q��d�a���������A������Ƒ�����ɉ������ĕ��ɏ\�O�d����n�����A�o�N�̌�ɂ͎O�Ԏl�ʂ̍u���𓃓�Ɍ������Ė��y���ƍ������Ƃ����B�܂��A�����̌�e�������u���邽�߂Ɂu���O���a�v���n�������Ƃ����B���̖��y����������̖{�̂ł���C���O���a�����ˉ@�̑O�g�ł���B

�������ɓ���A����ɂďo�Ǝ������������������̍���ƂȂ�A�V��P�O�N�i956�j�ɂ͉���̖����ƂȂ�B

���̂��Ƃ͓�s�������Ƃ̊W���������A���ɂ͋������O�k�̏P�����邱�ƂƂȂ�B

�@���� �C

�i�ی��N�i1081�j�O���A�V�m���N�i1108�j�㌎�A�����O�N�i1173�j�Z���A������N�i1208�j�i����͋���R�O�k�ɂ��j�A���匳�N�i1227�j�����A����N�l���ɂ��ꂼ��đł�����A���̂��������O�N�ɂ͂قڑS�Ă���B

�܂��C�����Z�N�i1351�j�\�ꌎ�ɂ͎��ɂ��S�Ă���B

�������ɂ͑�a�𒆐S�Ƃ����z�q���ⓛ�䎁�Ȃǂ̍R���Ɋ������܂�A�i���\�N�i1438�j�����Ɖi���O�N�i1506�j�㌎�ɂ͕��ɜ�

���ďĎ�����B�܂����̊Ԃ̉��m�O�N�i1469�j�ɂ͓����ɂ���ďĎ�����B�L�b�G������a�S�R��ɓ��{����ƁA�V���\�Z�N�i1588�j�l���ɌS�R��ɎГa��V�����Đ_�̂ł��銙���̌�e����J�������A���\���N�\�ɂ͑�����ɋA������B

�����ېV�̐_�������ɂ��A���y���̍��͔p����A�_�ЂƂ���A���݂Ɏ���B

�@�{�a�́A�]�ˊ��ɂ͌\�N�قǂɈ�x�̑��ւ����{�ɔF�߂��Ă���A���݂̖{�a�͉Éi���N�i1848�j�ɖ؍�n�A���O�N�ɏ㓏�������̂ł���B

���ʂ͈�Ԏl�ʂ̎剮�ɎO�Ԃ̌��q��t�����`���ƂȂ�A�O�ς͎O�ԎЏt�����i���ؓ���j�ƂȂ��Ă���B

�@����A�]�ˊ��ɂ�����ŏ��̖{�a���c�͌��a�ܔN�i1619�j�ł���A����Ȍ�A�������N�i1668�j�A���ۏ\��N�i1734�j�A�������N�i1796�j�A�Éi�O�N�ɑ��ւ���Ă���

�B

���ւɂ��s�p�ƂȂ������{�a�́A

�@�������{�蓰�i���a�x�j�A

�@�������y�Ж{�a�i�����x�j�A

�@��a�S�ώ��{���i���ۓx�j�A

�@���厛����@�������i�����x�j

�Ƃ����ꂼ��ڌ����ꌻ������B

�]�ˊ��ɑ��ւ��ꂽ�����̖{�a�́A�ڌ����ɉ����������̂����邪�A��������ƁA���ʂ�t�����̌`���͓���ł���A���ւɍۂ��ċ��K�P���Ă��邱�Ƃ��m�F�ł���B

2020/09/15�lj��F

�@��a�S�Z���{���ɂ��ẮA��a�S�Z���̃y�[�W���Q�ƁA�ʐ^�f�ځB

���ۑ��֎��̖{�a���������֎��ɑ����������ł�������a�S�Z���Ɉڌ��i�A���A��x�]�p�̌�A�S�ώ��Ɉڌ��̉\��������j�Ƃ����B

�{�a�͎O�ԎЏt�����ł��邪�A�S�Z���{���͓��ꉮ���ɉ����������A���ʋK�͂͑������{�a�̕��ʋK�͂ƈ�v����Ƃ����B

��������T�v

2022/10/01�lj��F

���u�R�x���@�����̉ۑ�v�]�J���i�u�����l�Êw�W���[�i��(426)�v1998.1�@�����j

���y���̉����z�u�͋����̒����ɐΊK������A�����ɓ����B���ɂ͖��y�����ˉ@�q�a�E�{�a�Ȃǂ�����A���ɂ͓V��@���@���z����鉾���ł������B

�\�O�d���𒆉��ɂ��āA�����ɂ͖@�ؓ��Ղ�����A�����ɏ�s���A���ɂ͖@�ؓ���z������̂ł������B

�\�O�d���̈�i���ɂ́A�u���𐼂ɁA�����𓌂ɔz�����b�R����i�����j�ɗގ����鉾���ł������B�i�����͋����Ձj

�@���������������y������

���������ɓV��@�ɓ]���b�R���ƂȂ�A���̂��߁A�x�X��s�i�������j����Ă����������B

�]�ˊ��ɂ����Ă��A���̂R�O�O�O�A�S�Q�V�𐔂����Ɖ]���B

�����ېV�̐_�������ŁA��R�͎��@�h�Ɛ_�Дh�Ɋ��ꂽ���A�_�ЂƂ��đ������邱�ƂɌ����A�k�R�_�ЂƉ�������B

��v�����͐_�ЂƂ��đ����������A�����̖V�ɂ͔p��A���Ȃ������̉@�V�Ղ����邱�Ƃ��o����B�܂����̎��A�����̕����E������p�����B

�@���_�������̏��u�Ŏ�v�����͈ȉ��̂悤�ɉ�₂����B�i�������A���Ԃ����@�ł���A�_�Ђ̎����������������߂Ǝv����B�j

�c�����铰���F�����A����@�i�{�a�E�d���j�A�썑�@�i�q�a�E�d���j�A�O��i�d���j�A�u���i�_�_�q���E�d���j�A��s�O�����i���a�E�d���j�A���Ж{�a�i�d���j�A���Дq�a�i�d���j�A������Ɂi��������d���j�A�{�蓰�i���a�E�d���j�A��b�_�Ёi�d���j�A�ω����A���ꓰ�B

���u���������L�v�u�������N�W�v�F

�V�q�V�c�W�N�������������A�ŏ��͎��q�s�䓙�ɂ��ےÈ��ЎR�ɑ�����B

���P�V�N�A���q��d�A���A���̒n�ɉ������A�_���Ƃ��Ă��̏\�O�d�����������A������쎝���邽�߂ɖ��y����n������B

�u�����������L�v�F�\�O�d���̂ق��ɁA���y���ɂ͂����đ��E�O�d�������݂���B

���k�R���y���썑���ƍ�����B�������ł͓��k�͒�b�a���̑��n�ŁA���y���̍��{�Ƃ����B

�n��ɑ�D���i�����j�̈⍜�����߂��Ƃ����B�{���͕����F�B�Y��Ƃ����������O�d�������i����j�Ȃǂ�L����B

2007/09/25�lj��F

���u���������y���̓W�J�v�H�i���F�i�u���䒬�j�@���v����s�����A���a�R�Q�N�@�����j

�@�@�Ȃ��A���_���́w�u�����M�v(���O�@���j�p��:��23��)������C�ҁA�Y�R�t�A�����R�N�x�ɂ����^�����B

�����ېV�܂ł́A�����E���������y���E�k�R�����E�썑�@�ȂǂƏ̂��ꂽ�B

�u���������L�v�i���v�W�N��1197���̐����ŁA���q���ȑO�̖��y����m�肤��B��̎����Ɖ]����B�j�ł�

�V�q�V�c�W�N�i669�j�������������A�ŏ��͎��q�s�䓙�ɂ��ےÈ��ЎR�ɑ�����B

���P�V�N�A���q��d�A���A���̒n�ɉ������A�_���Ƃ��ď\�O�d�����������A������쎝���邽�߂ɖ��y����n������B

���̌㓰���͍r�p������A���������A����i��ɉ����j���r�p��J���A���y�������A���㌟�Z�ƂȂ�B

�@�����쎮�E���˕��̋L�ڂɁu��������@��������b����ʒW�C���������b�A�ݑ�a���\�s�S�E�E�E�E�v�Ƃ���A

�@�ʏ�A�W�C���Ƃ͊������q�s�䓙���w���A���̂��Ƃ���A������ɂ͊����ł͂Ȃ��s�䓙������ꂽ�Ƃ���������z�����i���Ă���j�B

�@���̐��́A�u���������L�v�̋L�ڂȂǂŐM�����Ă������Ƃ��ے肳�����ł͂���B

�@�������A�W�C�Ƃ͖��炩�Ɋ������w���Ǝv���镶�����U������A���쎮�ʼn]���W�C�Ƃ͊������w���Ɖ��߂��Ă��s���ł͂Ȃ��A

�@�×�����̐M�Ɩ���������̂ł͂Ȃ��B

����P�X�N�i919�j�����m�s�A��������S�㌟�Z��������B�����͍����ȉ���C�s�m�ŁA����ɓV��N�i947�j���������ƂȂ�B

�ȍ~�����l������ɁA��������l�����Z�ɂ���K�����n�܂�A������͎�������b�R�̖����ƂȂ�B�i�b�R�������ɂ��Ăِ͈�������B�i�u���̕���v�j

���a�R�N�i963�j�b�R�w�m�E�����l��������ɓo��A���n�ő����̒�q�ɓV�䋳�w���u䭂���B�ȍ~�V�䋳�w�����łɑ�����ɍ��邱�ƂƂȂ�B

���������̈�R�̓��k�E���F�ɂ��Ă͈ȉ��Ɠ`������B�i�u���������L�v�j

���k

�@�\�O�d���F������A��d�̌����A��d�������R��r�@�����ڂ��Ɠ`����A���邢�͌I�̈ꊔ�ō��ꂽ�Ɖ]���B

�@�����F�������N�i1025�j���Z�����̑����B

�@�O�d���F�m���i1167�j�����A���a�֔�������b��[�̌��B

����

�@�u���F�\�O�d����A�R�Ԏl�ʓ��A�����y���A��d���P�P�P�N�����B

�@�����F�u�����A��d�����A���Ӌ������C���B

�@�@�@���F�V��W�N�i954�j���������B

�@�@�؎O�����F�N�ی��N�i964�j����V�c�@�ؓ������A�����l�ڏC�O���������B

�@��s�O�����F�V�\���N�i970�j�ې������ɛ���s�������A�o�@�T�t��ɑ����u�A���ۂQ�N�����\�땶���V�B

�@��䶗����F�V�\���N�i970�j�����ɛ������B

�@���哰�F�匳���N�i976�j�~�Z�V�c�����B

�@�擿���F�É����N�i1169�j�r��@�t���i���������B

�@�H���F�����T�N�i935�j����^���A�����X�ԂQ�ʂ̐H�������B

�@�����F���P���B

�@���O�F���P���A���������N���������V�A�V�c�T�N�i942�j�����E�^�������B

����@�F�w�畘�R�Ԏl�ʁA��E���������u�B

���ЁF�w�畘�A�����S�N�i926�j�͂��߂đ��Ђ�B

�ʉ@

�@���@���A��@���A��y�@�A��y�@�o���A�����@�A�����@�o���A���y�@�A��ω@�A�ܑ哰�A���A���I�����A�~�쎛

�������F�����̖��������邪�A�����Ȏ��@���U�������B�i�����Ȗ����͈ȉ��̒ʂ�ł���B�j

�@���Ύ��i�@���P�@���j�F�y�s�S���H�R���ɂ���B

�@��c���i�@���������j�F���s�S�앣�A�ƍ쒹�̌����Ɖ]���B

�@�R�c���i�@���،����j�F�h��q�R�c�ΐ얃�C�̌���

�@�v���F���s�S�v��

�@�������F�_���V�c�ˈ悩�疾�������ɑ�E���ՂɈړ]�������@�Ǝv����B�@�@�Ȃ�

������͓������n�c�����̕揊�ł��邪�A�b�R���ɂȂ������߁A����������璆���ɂ����āA�������̎����������Ƃ̊ԂŐ������̑������䂫�N�������B���̑����́A��{�I�ɂ͋������Ɖ���Ƃ̑��������邽�тɁA�b�R��������͋������̏P�����A���������ɑ����̑��Q���o���Ƃ����\�}�ł������B

�呹�Q���o���������ȑ����i�퓬�j�ɂ͈ȉ�������A

�V�m�Q�N�i1108�j��y�@�����V�A�R���̑��X�A�H���E�o���E�y�ЁE�剷���E���E���E�ܑ哰�E��y�����Ă����B

�����R�N�i1173�j��y�@�E��@�E�����@���n�ߍu���E�����E��s���E�\�O�d���E�@�ؓ��E����@�E�E���O�E�y�ЁE��䶗����E�O�d���E�擿���E�H���E�剷���E��y���E�ܑ哰�ȂǎR���E�����E���������Ď�����B

���̑��̍R���E���i�E�Њd�Ȃǂ͖����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B

�@��k���������U�N�i1351�j���ɂ��A��R�����Ď��A�������ܗ��N����ċ��ɒ��肷��B

�i�����N�i1429�j��a�i���̗��Ɋ������܂�A�u���ЖV�ɕ��n����v��R�قڏĎ��B

��a�i���̗���͈�R�̊m���i�w���Ɠ����j���R�����ĂсA�����Γ����V�ɂ��Ă��B

�@���Ⴆ�Ή��m�R�N�i1469�j��@�ƕ����@���������A����������߁A��R�w�ǏĖS����B

�i���R�N�i1503�j��a���y���̍R���ŁA��R�Ď��A�܂��Ȃ������B

�V���P�R�N�i1585�j�L�b�G����a���{�A������̋|�E�ȁE�S�C�E��E�b�h�E�����ȂLj��v���A�����ɒ����I�O�k�i�m���j�͉��R����ł����B

�V���P�U�N�G���͑�D���̌S�R�J���𖽂���B

�V���P�W�N�S�R���A�R�A�R�Q�V�������A�c���T�N�ɂ͂S�Q�V�B

�ߐ��ɂ͋����@�ȉ��Бm�S�Q�V�A�G���U�V�A���V�͉��@�̕��q�@�ȉ��S�V�A���@�@�E�{�{�V�E�w���|�іV�Ȃǂō\�����ꂽ�B

2006/11/05�lj��F

���u�_�������̓����v���

�{���͑�E�����������ŏ\�O�d���𒆐S�ɓ������̗����ƂƂ��ɔɉh���ɂ߂�B����䂦�A���̌����͑��̎��А��͂Ɠ��l�ɂ߂Đ����I�ł��������B�V��̎x�z���ɂ���A���̐_�E�͑��݂����A�o�c�E�s���E��ɂ͑S�Ă͑m�����s���Ă�������ł́A���@�ł��������A�{���͒k�R�����A�k�R���_�ł���A���̓_�ł͐_�����s�v�c�ɏK�����Ă����Ƃ��v����B

�����ɉ����Ă��q�@�R�R�V�Ə��d�i���ɁE�����Ǘ��E�G���j�V�U�V���������B���̂͂U�O�O�O�B

�_�������߂ɂ���āA���y���͖{��������_�i�������̂ɁA���̖{������邽�߂ɕ����E�_���邩�A���@�ł��邱�Ƃ��т����R���邩�̑I���𔗂��邱�ƂɂȂ�B��R�͕����h�Ǝ��@�h�Ƃő��������A���ǂ́i�����炭�͌o�ϓI���R�Łj�R�𗣂��͍̂���ŁA��R�����E�_���邱�ƂɌ�����B

�������āi�_�ЂƂ��Ă̎��̂̂Ȃ����y����_�ЂƂ��ĕ������邽�߂Ɂj

����@�͖{�a�A�썑�@�͔q�a�A�\�O�d���͐_�_�A�u���͔q���A��s�O�����͌��a�A�얀�����P�a�E�E�E�Ȃǂ̖����ꒃ�ȓ]�p���Ȃ��ꌻ�݂Ɏ���B����܂ł͖{���Ȃǂł������������u�̕����E����E����Ȃǂ́u���v�̂悤�Ɉ����A��ӏ��ɏW�߂��A�ǂ�ǂ���Ă������B�u���{���߉ޟ��ϑ��͂Q�T�K�A����Q�T�����ꊇ���ĂQ�T�K�ł������B

�i�O���Ś삵���Y���p���ꂽ�Ɖ]���B�j

���������܂ł͑m���ł��������̂ǂ��̎�ɂ���Ăł���B

�����S�N��n�߂Ŏ��́E�З̂��v���A���������y���͍������ɂ߁A��R����E���U�Ƃ��������ɂȂ�B

2020/06/24�lj��F

���u���ȂƋF�]�@�`���[�̖�v�W�H�@�u�A�d�q�o�ŎЃn�b�J�h���b�v�X�A2014�@���

�@�i�������ł���B���̒��̈�߂��f�ڂ���B���҂ɂ��Ă͏�Ȃ��A�s�ځB�j

�@�u������͌ÐF��тсA�w�i�m�ł��낤�j�k�������C�s�̂��߂ɏZ�މ����ł������B�ꎞ�A������͖��������̐_�������̉e���Ŏ��@�̖ʉe���c���Ȃ���������ς���̖����̒k�R�_�ЂƂ��đ��݂��Ă����B�������{���͑����Ƃ��������ł������B����Z�c�q�Ɠ������������V�̖��k���s�����Ƃ����邱�̎��ɁA�����̎q�̒�d�ƕs�䓙���ؑ��\�O�d�̓������������̂��͂��܂�Ƃ��ꂽ�B���{�Ō�������B��̖ؑ��\�O�d�̓��ł���A�w�畘���������c�ɘA�˂������P�V���ɂ��y�ԓ��ł������B������͍ĎO�̉ЂƖ��������̐_�������ɂ��A���݁A���̗��j��H��͕̂s�\�ɋ߂��B�����È��́u���������L�v�i1197�j��x�i�����j�厜���́u������Ǝ����|�����@���̈�ʁ|�v���̌����ɂ���Ă��̑S�e�����炩�ɂȂ�n�߂Ă����B�v

2020/10/30�lj��F

���u������̐_�ŕ����v�ґP�V���E��������i�u�����ېV�_�ŕ����j���@�����v���a�S�N�@�����j�@���

�@�@�@���u������̐_�ŕ����v�͑吳�P�T�N�����I���B

�C�j���v

�@�V�q�V�c�W�N�����������I�����A����𝐒Ó����S���ЎR�ɑ�����A�V���V�c�U�N�����̎q��d�a����������A�����A�X�ɂ�����a�\�s�S�q��R�ɉ������A���̏�ɏ\�O�d�����c�݁A�㐔�N�ɂ��Ă��̓�ɎO�Ԏl�ʂ̓������āT���y���ƍ�����B���ꂪ������̑��n�ł���Ɠ`������B���̓��͌�̍u���ł���A���݂̎Ж����ł���B

�܂��A��d�͓��̓��ɕ��O��̌�a��A����Ɋ����̑������u����B���ꂪ�����̏�������a�i��a�E�{�a�j�ł���B

�@�������ĐF�X�ȓ��ɂ��Q���o�c�����A���߂͖@���@�ł��������A�����l�ċ��ȗ��V��@�ƂȂ�A�������̔ɉh�Ƌ��ɁA��R���v�X�����ƂȂ�A�L��ȏ��̂Ƒ����̏O�k��i���āA��s�̏����E�ߗׂ̕��ƂƑ����A�ƁX���ɜ��B�������A���̓s�x�������ʂ����A���ς�ۂB

�V���P�R�N������͖L�b�G�g�̖��ɂďG�������̏鉺�S�R�ɑJ�������ށB��R�͑�����̖{���Ɏc����̂ƌS�R�̐V���ɑJ����̂Ƃɕ��A���̂U�O�O�O�͐V���ɂR�O�O�O��^���A�c��R�O�O�O�͖v�����ꂽ�悤�ł���B

�P�U�N��D���S�R�ɑJ���A�{���̓��������͈�F���c�����j��A�O�k�͗��U����B

�P�W�N�����̎Ў��̋F���̌����Ȃ��A���炵�Ă����G���̕a��͎v�킵���Ȃ��A����������͑�D���̐_���̒v���Ƃ���ł���Ƃ̉\�����z���A��D���̓{�����߂邽�ߑ�����͋A�����邱�ƂƂȂ�B����́A�S�R�V���̂R�O�O�O�͖{���Ɉ��������ƂƂȂ�B�������A�V���͂Ȃ����S�R�ɗ��܂�y���������悤�ł���B

�c���T�N�i1600�j�ƍN�ɂ��u���̍Č������A���̍u���̍Č��ɂ�葽����͂قڋ��ςɕ�����B

�ȍ~�ߐ��͂��悻�T�O�N���̖{�Б��ւ�����A������͂قډ����̈ێ����}���A���̂܂ܖ����ېV���}����B

�i���j�����E����

�@�ߐ��̑������}�ɂ��Ă͌c���T�N�i1600�j�A���ۂQ�N�i1645�j�A���ۂV�N�i1722�j�A���̑���㉚����c��B

���ۑ�����㉚��F���������A�U�ڂR���~�T�ڂW��

�@���ۑ�����㉚��F���y����������юR���q�@�̑S�e���`�����B

���ۑ�����㉚��F�����@�i�������j���A�T�ڂS���~�X��

�@���ۑ�����㉚�

�@���ۑ�����㉚��E���������F�ߐ��O���̑��������y�������̑S�e��������B

�@���������y�������͎��̂悤�ł������B

����̒��[���瑽�����ڎw���Ƌ����֊|�낤�Ƃ���Ƃ��낪������ł���B�i�s�������̑�A�j�s�����A�n�����U���Ȃǂ�����B�j

�@��������J��ɋ��i�勴�E���`���j���˂���A���̋���n��Ƌ����ł���B

���̐�A���a��i�ނƐ�������A���̍��[�Ɂu���l���]���ܒ��v�ƍ��ޕW������B���̏��l���͍��͂Ȃ��B

����n��ƕ\��i����E�����j�ł���B�����ɉ�������B

��������R���A���̍��ɐΑ����p���i����֓��j������A����͈�̒������牾�����P�����ƂɌ��Ă��ΕW�̏I�_�ł���B���̐Γ��͐_�������̎��A�y���ɖ��߂�����A�����Q�T�N�@��o���A���n�Ɍ��Ă����̂ł���B

����֓����班���o���č��ɓ���Ə��������R�n������B�����ɕ����Ƃ��̔w��ɒn�������������B

�@���ɖ߂��Ă���ɐi�ƁA���Ă̒҂ɏo��B���̒҂����ɓo��ƍr�_�ЂƔ��R�ЂƂ��̂Q�Ђ̔q�a���������B

���Ă̒҂ɖ߂�Ƃ����ɂ͓�ʂ��钹���i��̒����j������B���̒����͈�̒����Ɠ����ł��邪�A�{�a�i����a�j�̒����ł���A�\�O�d����u���������y���Ƃ͉��̊W���Ȃ����Ƃɗ��ӂ��ׂ��ł���B

�@�Q�����̓����ɂ͘O��i�R�ԁ~�Q�ԂP�ځA���͔p��j�̘O�傪�������B�i���͂Ȃ��j

�O������ƁA���ɓ��ʂ��Č䋟��������B�i���̋{�i��ł���B�j���ې}�ɂ͂��̌䋟���̏��ɐ��̌얀��������A����ɉ��ɐH��������B�܂��ʐ}�ɂ͂��̐H���̏��ɐ��̌얀��������A���݂��P�a�͂��̕ʐ}�̐��얀���ł���B

�@�Q��������ŁA���̓��Ɍ얀�����������B���̓����̌얀���͑����p�����炵���A�ېV�����ɂ͐��얀���Ղ䋟�����o���A���̌얀���Ղɂ֑͗�������A���̗֑��̓��ɂ͋��ې}�ł͟������������A���̟��͈ېV�O�ɂ͖{�蓰�̓��ֈڂ��Ă����B

�@�Q���E�ΊK��k�ɓo��ƁA�ΊK���r����Ɍ�{�n�u��������B�u���͌��ݎЖ����Ƃ��ĕۑ�����A�{��d�����Ȃǂ͓P������A�����O�ɂ��ގO���������u����Ă����Ƃ������Ƃł���B

�@���̍u���̓�Ɍ��đ����ĕ��䂪����A���̐��ɂ͐H���֒ʂ��钆�傪����B�܂��u�����ɂ͏�d���������������A����E����ƂƂ��Ɍ������Ȃ��B��d�����̓��ɂ͋��ې}�ɂ͏��O�����������B�܂����O���̓��E�Q�q���̐ΊK�����Ăę����V�Ђ��������B

�@�ΊK��o��l�߂�ƁA���ې}�ɂ͉����ʂɑJ�a������A���̉E�ɋ{�d���Ƒ�ʎᏊ���������B�����đJ�a�̂܂��ɂ͔q���Ƃ��̑O�������ɞى������������A�����͈ېV�O�ɂ͎����Ă����B

�@�ΊK��o��l�߂������E�ɂ͌�a�i����a�j������B��D���̐_�����J��A�Éi���̑��c�ł���B���̑O�͌썑�@�i���ɂ�������~�E���̔q���j�����B��a���ɂ͋{�d���A���̓�͓��L�Ō썑�@�ɒʂ���B��a���ɂ͌o��������A���̓�͓��L���A�Ȃ�A���E������a�ƌ썑�@�Ƃ̊Ԃ̐Ώ������ł���B

�܂��썑�@�Ɛ����L�Ƃ̊ԂɘO�傪����A��a�O�̍L��ɏo�邱�Ƃ��ł���B

�����Č썑�@�̓��i�Ⴋ�ꏊ�ɓ������Q������B�i�����͑ޓ]�j

�@�����̓����R�n�ɖ{�蓰�i��d���j������A���݂ł͐ێГ��a�Ə̂��A�s�䓙�����l�i��d�j���J��B�c�����ɂ͑�����Ƃ���B

��d���̓��ɂ͒���������A�ω����ł������炵���A���������͟��ł������B�ω����̖{���@�ӗ֊ω��͖{�蓰�Ɉ��u����Ă������炵���B

���̂܂����Ɏቤ�q�ЂƐ��R�_�Ƃ��̗��Ђ̔q�a�����������A�����̏��Ђ͔�b�_�ЁE��ЁE���R�ЂȂǂ̏��ЂƂȂ�A��s���̐����ɂ���B�����Ă��̖k�ɂ͎O�V�_�i�������_�E���s�n���P�_�E�E�F�ꍰ�_�j�Ɣq�a������B

�܂���a�����Ă̓��ɂ������āA����ɂ�����A���̓�ɂ͏t���ЁA���ɂ͔H�X����������B

�c�����ɂ͂����Ɍ얀���Ƒ������������ƂɂȂ��Ă���B

�@�@���ߐ������ɂ͖��y���ɑ����������悤�ł��邪�A����ȏ�̏��͂Ȃ��A�ڍׂ͕s���ł���B

�@��a�����L�̐��ɂ͐�������B���ې}�E�c�����E���ۚ��ɂ͂����ɖ@�ؓ������������ƂɂȂ��Ă���B

�����琼�Ɉ�i���������Ƃ���ɏ\�O�d���i�����_���j������A�����F�������u���Ă����B���̓��̑O�ɂ͔q�a���������B

�@���̓��̐��͏�s�O�������ł���B�{���͈���ɔ@���ł����������͓P���������A�{��d�͍��Ȃ𑶂��A�����ł͌��a�Ƃ����B�Ȃ��A�{��d�̌������ɂ́u�������s�O�������a�ܖ����������g���v�Ƃ���B

�@�O�����̌�ɂ͗����Ђ��������B�����Ђ͑����}�_�Ђŗ��_�������u���A���̖T��ɗN�o���門��@��Ə̂��鐴��̎��_�ł���B���̗��͕����ȑO�܂ł͖����_�O��脉��ɋ������Ƃ������Ƃł���B�i������脉��䂩�j

����ɏ�s���̐��ɂ͖��ӓ��ƌ�@�P�_�ЂƔ����Ђ��������B

�@��s�O�����̑O���ɐΊK���~��ƉE���ɓ��ʂ���y�Ђ̔q�a�Ɩ{�a������B�����̖{�a�͉Éi�ɐ���@�̐��a��J�������̂ł���Ƃ����B�����đy�Ђ͌Â��͒k�R�����Ə̂����Ƃ����B

�@���̑y�Ђ̑O�������ɐ��ʂ��Č얀��������B���̌얀���͎Q�q���̗����ɂ����������̌얀�����z���ꂽ��Ɍ��Ă�ꂽ���̂ł��낤�A�����P�a�Ə̂�����A�Ȃ��{��d�𑶂��A�V�䓙���������Ă���B

����Ɉ�i����ƉE���ɋ��ۚ��ł͌䋟�������邯��ǂ��A�����ȑO�Ɍ䋟���͎Q�q�������̍����ɑJ���Ă����悤�ł���B

�@��������і����ɂ��Ă͎��̕���������B

���u�{����������v�V���R�N�i1783�j�D�������������D�����͌��ʎ�@�Ǝv����B��

�@�@�a�B�\�s�S������썑�@�V��@���y��

����@�@���R�O�O�O��

�@���@�P�O�O�O�i�N���s�����E���ЏC�����j

�@�@�@�@�Q�O�O�i���@�@���Ռ䎛���́j

�@�@�@�@�R�O�O�i�w���V�́j

�@�@�@�P�Q�O�O�i�S�Q�V�̎��m�́j

�@�@�@�@�Q�O�O�i�y�����j

�Г�

�@�{�Б�D���喾�_��q�a��

�@��������S�]�_

�@�R����

�@��@�P�_�{

�@�ቤ�q�{

�@���Ёi���J���j

�@�i��J���j

�@�{�Ќ䋟��

����

�@�\�O�d��

�@�u��

�@��s��

�@��

�@�{�蓰

�@�֑�

�@�얀��

�@���O��

�R�ы���

�@�i���j

������O�O�����Ɛ��V�O���]

�������ʉ@���������̂ݗ��A�K�v�ɉ������ׂ����o����

�@�V��@�@������

�@�V��@�@���ى@�i�ޓ]�j

����������

�@�O�u�A�@�V��@�@���W��

�@�@�����l�˓�

�@�@�߉ޓ�

�@�@�V���@�U�����A���ÂP�R�V

�@���@�@�V��@�@���W���i�ޓ]�j

�@���ΎR�@�V��@�@���@��

�@�쉀�R�@�V��@�@���ю�

�@�@�ȏ㑽�����ɔV�L

�@�a�B�L���S�S�Z���@�S�Z���@����a�S�Z��

�@�a�B���s�S���䑺�@�핟���@����a���䒬�핟���i�t�����_�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȏ�

�@�@�@�@�@�@�@������@���s��

�@�@�@�V���R�N�i1783�j�S��

2020/11/07�lj��F���㍀�̑���

�E�_�Ђ̝s���ƏO�k�̊ґ�

�@������͂܂������Ƃ��đn�������B���̌�������Ƃ��č��J�����B�����ېV�܂Ő_�E�͑��݂��Ȃ������̂ł���B

�Ƃ��낪�A�����ېV�̐_�������̗߂ŁA���������y���͐_�ЂƂ���A�O�k�͊ґ��𖽂����A���́E����y�ѕ����W�̏����͏����𖽂�����B

���̐_�������̗߂ɑ��A�����̓�F�������ꂽ���Ƃ͑z���ɓ�͂Ȃ��B�����̎O�_��ł���������@�E�����@�E���o�@�͖��߂̏�����咣���邪�A�����@�E���@�@�E�q���@�Ȃǂ͖��y����O�u�A�Ɍ��Ă邱�Ƃ��咣����B�ꎞ�͔O�u�A�ɕ�������h���D���ł��������A�Ⴂ�A���͑Q���ґ��h�ɌX���A�������̋���ł����������̎R�����V���̔��ɑ����A�O�u�A�ɕ�������Ă͓ڍ�����B�A���A�O�_��E�Ⴂ�A���Ɏv�z�I�w�i����������ł͂Ȃ��B����͑�����ɂ����č��w�͈���ɍs��ꂸ�A�ނ��늿�w�������ł������Ƃ����B

�����Q�N�Q���A�������āA�O�k�͕����ґ����A�Бm�͐_���A�O�j�͐_��ƂȂ�A���͎ЉƂƏ̂��A���d�͐_���ƂȂ�B

�E�������̏���

�@�����V�N�����@�@���{�G�����ޗnj����ɒ�o�����R���L�ɂ�����̋L�ڂ�����B

����a�͖{�ЁA�썑�@�͔q�a�ƂȂ�B

�\�O�d���k�͐_�_�A�u���͐_�_�q���A��s���͘�a�A�얀�����P�a�ƂȂ�A�ȏ�ɕt�����铰�F�͎c������B

�����{�蓰�͊J�R��d�a�������u������A���ɒk�C������������B

�������͏����Ɉ��u�̕���F�������̓��ɉ��ɓ����B�i���͎����ƁX�������A���Ƃ͂Ȃ��j�ꂽ�Ƃ����B�j

���O�͖����V�N���܂ł͊m���ɑ��������A���̚ʂ��ꂽ�͖̂����P�T�N����Ɖ]���Ă���B

�֑��͈��S�����̑����@�̖^���i������͒�����y�^�@��y���Ɣ������Ă���j�֖����P�V�A�W�N���ړ]����ꂽ�Ƃ����B

�Ȃ��A�Бm���d�̎q�@�V�ɂ͂��̂܂ЉƐ_���֗^��������A�������Q�A�R�@�͍r�p�ɋA�����Ƃ������Ƃł���B

�E���̕���̏���

�@�����̕��̂͂�������o�����ɏW�ߒu���A�q�@�̕��͊e�q�@�ɏ����������B���̕��̂́A������ɍ䌧���珈���𖽂��Ă���̂ŁA���{�̕���@�ɂ���Ă��܂��B����@�ł͐��[�ꕧ�낤�Ƃ������A���A�����A�l�V���E���R�n�������_�͐��m�l�ɔ��p�Ƃ����B

�u���ޟ��ϑ��͎���@�������ɉ������ꂽ���A�����ɂ������Ƃ���Q�T�K�̒l�i�ł������̂ŁA�������ю��Ɋ�t����B

�Ȃ��A�e���̂������Βn���͂������菜���B

�@�q�@�ł�����ɕ��̂���������B

����@�i�䎁��̊ω����́u�i�䎁����t�F�m���T�ɓn��A�t�F�m���T���������鎺�����قɈڂ�B�t�F�m���T�ւ̔��p�̎��A�t�F�m���T���ƕ����̂ŁA�T���̂���łT�{�̎w���o�������A�t�F�m���T�͂T�O���Ɖ��߂��A�T�O���Ŕ������v�i�i�䎁�k�j�Ƃ̂��Ƃł���B����͖����Q�Q�A�R�N�̂��Ƃł���B

�����@���������̒n����䶗��͓ޗǂ̑���͂��P�O���Ŕ������Ƃ����B�؏�@�Z�����́u������͂���Ő����ׂ����v�ƌ����Ă����Ƃ����B

�܂��������̒k�ł́u�������`�͂Q�T�{�ňꊇ���Q�T�K�łǂ�ǂ�o�����B�v�Ƃ����Ƃ����B�ꏊ�͏�Z�@�̋q�a�Ŏ�ɉF�ɂ̌Õ����������A����͖����V�W�N�̍��Ƃ����B

����ނ��܂����������B�֑��̈�،o�͋��s������}���ɔ��p�����Ƃ����B���̌o�̔��͔ʎ�@�M���@�Ɏc��Ƃ����B

����͈��ł���B

����Y��̑S�����U�킵���̂ł͂Ȃ��A���_�Ђ̏��L�ƂȂ�A�����̕��`�E�o�T�ނ��c��B����͖{��85-90�y�[�W�ɋL�ڂ����B�i�k�R�_�ЏY��ژ^���̔����j

�ȏ�̂ق��A����̌��{���F��Г��������E�I�����I�Ղ�����B

�Ȃ��A����@���������ɂ͌��̂܂܂Ɏ������E�œa�E���́E����c��Ƃ����B

2020/11/07�lj��F

���u���䒬�j�@���v���䒬�j�Ҏ[�ψ���A1957

�{���̋ߐ��́u�������R�̑g�D�Ǝ��́v�̋L�ڂ́A

�����ނˁA�O�q�́u������̐_�ŕ����v�ґP�V���E��������i�u�����ېV�_�ŕ����j���@�����v���a�S�N�@�����j�P����B

�����āA�㑱�́u����s�j�@�㊪�v����s�j�Ҏ[�ψ���A1979�@�Ɉ����p�����B

�@�ېV�O�ɉ�����q�@�̖��̂Ƃ��̔z�u�}�F�M��������

2020/11/07�lj��F

���u����s�j�@�㊪�v����s�j�Ҏ[�ψ���A1979�@���

���ߐ��̑�����

�@�����̍��̋L�q�́A�O�q�́u������̐_�ŕ����v�ґP�V���E��������i�u�����ېV�_�ŕ����j���@�����v���a�S�N�@�����j

�y�ѓ������O�q�́u���䒬�j�@���v���䒬�j�Ҏ[�ψ���A1957�@�����~���ɂ��Ă�����́B

�P�j�S�R�J���ƈ�R�̑g�D�E����

�퍑���A��a�̓���͓��䏇�c�̎�Ŏ���ɐi�߂��A�V���P�O�N�i1582�j�ɂ͖L�b�G�g�̖��ɕ����邱�ƂƂȂ�B

�����ɂ͑m�������҈Ђ�U������������R���G�g�ɂ���đ�e������B

�V���P�R�N�i1585�j��R�̋|�E�S�C�Ȃǂ͎c�炸�v���i��a�ɂ����铁��̎n��j�A�O�k�͑ގU�A��R�Ɏc��̂͘V�O�E�s�l�̈ꕔ�݂̂ŁA�̓��̖ʉe�͑S���n�ɗ�����B

���N�A��a�S�R���L�b�G���͑�����̌S�R�J������}���A���s����B

�V���P�S�N�i1586�j�S�R�ɒn���A���P�T�N�Гa���c�A�X�ɗ��P�U�N�S�R��̒���Ƃ��ČS�R�鐼�k���ɑJ������B�Ƃ��낪�A�G���͝������A�����Ί�ď�ԂƂȂ�B

�V���P�W�N�i1590�j�S�R�钆�Ɋ���ȏo�������������A�G�g�̌�������G�����A��D�����M�����A������ւ̋A�R���������ƂƂȂ�B

�������A�S�R�J���̎��A�S�R�ɐV�����V��A�ݏ��Ɉ����Ă����V�傪�����킯�ŁA����ɂ܂��A�R�Ƃ������ƂɂȂ�A���Q�W�̒���������A�ꕔ�̐V���͌S�R�ɋ��c�邱�ƂƂȂ�B���̌�P�O�N�قǁA�S�R�V���ƋA�R���������̑����͑������ƂƂȂ�B

�c���T�N�i1600�j����ƍN�ْ̍�ŁA�S�R�̏@�k���A�R���A�����͎��E����B

�����Ɩ���

�c���T�N�ɍċ����ꂽ������̑S�e�͐��ۂQ�N�i1645�j��㉚��ɂ���đS�e��m�邱�Ƃ��ł���B�����ۑ�����㉚��F��Ɍf�ځ�

�@���ۂV�N������㉚�

�@�ېV�O�̑�����q�@�z�u�}�F�M������������㉚��ɂ��

�ߐ��ɂ����āA�Đ�������R�̐M�̒��S�͏\�O�d���i��d�n���̓��������揊�j�A��{�n�u���i���y���j�A����a�i��D���̐_�������u�A�k�R�����E�k�R���_�j�̎O���ł��邪�A����͈�̐M�ɋA�ꂷ��B�����i��D���j�̐_�Ёi��j��R�̖��A�_���̔j��j�ւ̐M�ł���B

�ʉ@�E�����ɂ��Ď��̂悤�ȏł������B

�匴�̓������͊����̐��a�n�Ƃ��ċ��������̕ʉ@�ł���B���y�@���ʉ@�ł��邪���łɑޓ]�B

�@���������F�������A�����ېV�Ŕp���A���݂͍k��n�ƂȂ�A���n�ɂ͒���ł������匴�Ёi�Ր_�͔����_�j�̂ݎc��B

�O�u�A�̎��W���A���H�̋��@���A�����̐��ю��A���ɑޓ]���Ă������W���͑������ɂ��閖���ł���B

�������̕S�Z���̕S�Z���A���s�S���䑺�̏핟����������̖����ł������B

�@�@�i���@����a�S�Z���A�@����a���䒬�핟���i�t�����_�j�j

�q�@

�V���P�W�N�i1590�j�S�R����A�R�������͂R�Q�V�A�c���T�N�i1600�j�ƍN���ċ��������́A�w���P�O�V��V������藧�āA�S�Q�V�ƂȂ�B

�����ېV�̎��͂R�R�V�Ɍ����Ă���B

�@���S�Q�V�i�q�@�j�̊T�v�E�E���ɂ��Ă͉��Ɍf�ڂ́u���������y���X���ꗗ�v���Q�ƁB

�������S�}�i���ۂV�N�ʁj�F�M����������㉚��ɂ��B

�ېV�O��

������

�c���W�N���얋�{�ɂ���āA����܂ł̎��̂R�O�O�O�����g�����B�ƍN����ɂ͍L���S�R�O�O�O�ƍ��킹�u����O�����ߕӎR�ђ|�v����i�����B

�Ȃ��L���S�R�O�O�O�Ƃ͕S�Z���P�V�R�S�]�A�L�����V�U�U�]�A���X���S�S�Q�]�ł���B�܂���O���͖����E���łł��邪�A���Ɉ�R�̌��p�E�G�p�ɏo�d�����B

�����T�N�i1665�j�̂R�O�O�O�̔z��

�@�a�B������L���S���X�L���S�Z�ԕ��l�������O��Δz���ژ^

�@�@���Q�O�O�@�@�@�@�@�@�@��Վ�����

�@�@���R�O�O�@�@�@�@�@�w����

�@�@���P�T�O�O�@�@�@�@���m��

�@�@���P�T�T�@�@�@�@�@�䋟���

�@�@���P�S�O�@�@�@�@�@�N���s����

�@�@���Q�S�T�@�@�@�@�@����l�������ד��p

�@�@���S�U�O�@�@�@�@�@�C�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���R�O�O�O��

2025/10/19�lj��F

�Z�u�w���������L�x�È��{���ڂ̍��������N�ɂ��āv���u�c�{�٘_�p�v�R�R���T���A2000�������@���

���������L�F

�@�u���������L�v�͑��������y�����A��������Q���ŁA���v�W�N��ƂȂ��Ă��邪�A�È��{�͓Y��̕M���{����A�E�R�������B

�@�i�ϖ{�͋L��������߂ďڍׂŎj���I���l�������Ƃ����B

������̎l��q�@�F

�@���Z�E�בP�̌���������y�@�́A�㐢�ɕ����@�E��@�E������@�Ƌ��ɁA�R���̎l�吨�͂́\�ł������B

������̖����F

�@������̖������L�����j���͓V���R�N�i1783�j�́u�{���������v�����m���邪�A�����ɂ͋����̖����Ƃ��Ď��W���E���W���E���@���E���ю����A���O�̂���Ƃ��čL���S�S�ώ��A���s�S����핟���������Ă��邪�A�������̎����͂Ȃ��B�������Ƒ�����̖����Ƃ���m���Ȏj���͂Ȃ��悤�ł���B

�������G�}

���u��a���������v�����R�N�i1791�j���@���F

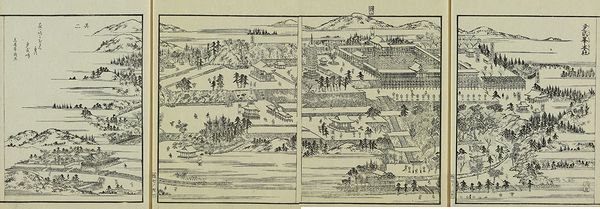

�@����������E�{�ЁE�����F���}�g��}�F�T�C�Y�e��4.8M�F2020/06/24�摜����

�@�@�@�@�@�@�@�i�Q�l�F�@������\�O�d���i�����}�j �@�@�@�@�@�������S�}�E�E�E�i��������֑O�摜�j�j

2020/06/24�lj��F

���u�����O�\�O��������㉁v�Éi�U�N�i1853�j���@���F

�������{�ЁE���̓��F���}�g��}�F�T�C�Y�e��4.0M

�k�R���y���F�T�C�Y�e��2.0M�@�@�@�@�@�i�k�R�j�����@�@�@�@�@�����l��E���W��

2006/04/07�lj��F

�������t�ōցE��u�������V���v

���u�c���`�m�}���ُ����]�ˎ���̎��Ћ����G�}�v�@���

�@2020/06/24�lj��F�摜����ցi3.9M)�A�{�}�́u�����t�ōցv��ł���B

�@�����t�ōւ͕����U�N(1823)�Ɏ����ł��邩��A�����̐_�������ȑO�́u���������v�ł���B

�@�A���A�}���Ɍf�ڂ̊G�}�̏�Ԃ������̂ŁA���Ɏ����u��������}���فv�ł̎Q�Ƃ��肤�B

�@�@�������V���F�]�ˌ��

2020/06/24�lj��F

�@2020/10/11�lj��E�X�V�B2020/11/07�lj��E�X�V�B

�������t�ōցE��u�������V���v

���I�[�N�V�����o�i�������V��

�@�������V���Q�F�^�I�[�N�V�����ɏo�i����A���ɗ��D�ς݂ƂȂ��Ă������i�i�ʐ^�j�ł���B

���u��������}���فv�ő������V��

�@�������V���R�F�e��3.4M�A��}�Ɠ����u�����t�ōցv��ł���B

�{�}�ɂ��A�]�˖����̑�����̎����i�q�@�j�̑S�e��������̂ŁA���̕\���쐬����B

�@�����Ɍf�ڂ́u���������y���X���ꗗ�v�Ɏ����������i�q�@�j���̂́A���ɒ��߂̂Ȃ����̂́A�{�}�u�������V���v���璊�o�������̂ł���B

2020/06/24�lj��F

�������t�ō���A�l���t���ĉ�u�������V���v�F�ޗnj����}���ّ�

�@�l���t���ĉ�u�������V���v�F�̑����t�ō���A�l���t���ĉ�A���ʓ������ɂ�铺�ł̒k�R�_�Ћ����}�ł���B

�t���َ͖R�̍�������A�����Q�X�N�i1896�N�j��63�Ŏ����B��m�����O�̋��̕W���Ɂu�ʊe�����k�R�_�Ёv�Ƃ���̂ŁA�����V�N12��22���ȍ~�̏o�łł��邱�Ƃ�������B

2020/06/24�lj��F

�����T���^���u�������V���v�F�k�R�_�Б�

�@���T���^���u�������V���v�G�@����T���^���Ƃ���B���T���̖��m�ȗ����͕s�ڂł���B

�A���A�{�}�̌���́u�����t�ōցv�ł���A����͖����ېV�O�ł��낤���A���ʂ̎����͂悭������Ȃ��B

�@��s_minaga�̎茳�ɂ͖{�}�����邪�A�����ǂ��œ��肵���̂��A�S�����A�s���ł���B

2025/09/14�lj��F

���u���������y���@�{�V�v���������y���ҏW�i�O�֎R���������j�A2021�@�ɋL��

�@�����������y���S�i�}�F�{�}�̑f�����悭������Ȃ��B�������ĉE���Ɂu�R�����v�u�����v�����邪�A���Ǐo���Ȃ��B

��������ɁA���ʂ̖��y���ċ��ɍ��킹�A�ߐ����̑������V�}��V���ɖ͎ʂ����u�V��v�ł���̂����m��Ȃ��B

��������

2002/03/28�B�e�F

�@�������O��

�@�������{�a�@�@�@�@�@�������{�a�Q�@�@�@�@�@�������{�a�R�@�@�@�@�@�������{�a�S 2007/08/23�lj��F

���u���{�����ʐ^�}�������v�����F���ЁA�����R�S�N�@���

�@�@�������]���P�@�@

�@�@�@�������]���\�O�d��

���u�ߋE�����v���؏G���Y�A�_�ˁF���ʐ^���ň���A���R�U�N�@���

�@�@������\�O�d���R�P

���u���{�������z�ʐ^���v�֓������Y�ҁA�����F�M�F���A�����S�P�N�@���

�@�@������\�O�d���R�Q

���u�������v�@���

�@�@������\�O�d���R�R

2017/01/11�lj��F

���G�t���Fs_minaga���F�ʐM���̌r�����R���̂P�ł���A���u�����͕֗X�v�Ƃ���̂ŁA����40�N4��〜�吳7�N�i1918�j3���܂ł̂��̂ł��낤�B

�@�k�R�_�Џ\�O�d�V���G�t��

2020/06/28�lj��F

�������2020/05/07�B�e�A�����2020/11/19�lj��u����s�j�@�㊪�v���A�����2021/03/15�B�e�F

�@�V��@���y���͖{���������A�{�����ˉ@�{�a�Ƃ��A�V��̑厛�ɑ��������������\���A���@�g�D�͐@�@��ՁE�w���|�іV�̎x�z�ł���A�����̎����̑m�����njo�E�_���Ă����B���A�����̐_�����R�̗߂ɑ��āA�R���̑Ή��͎��@�Ƃ��đ������邩�A�_�ЂƂ��ĐV���{�ɋ������邩�Ŋ������A���ǂ͖V��ł��邱�Ƃ������Ȃǂ͌��X�Ȃ������ƌ����āA�_�ЂƂ��Đ������т邱�Ƃ�I������B

�������āA�V��͊ґ��E�_���A���y���͔p���E�k�R�_�ЂƂȂ�B

�ܘ_�A�_�����R�̏��u�͌��O�ł͌������A���̖V��ǂ��͌Ќ��𗽂����߁A�����E���`�E����Ȃǂ�O���ŏ��������B�������A���y���ɉ����Ă͎��Ԃ����S�Ɏ��@�ł��������߁A��������菜���A�_�ЂƂ��Ă̊�i�����j�������Ȃ邽�߁A�����͈ꕔ�̂��́i���E���O�E���U�E�얀���j�������A�_�Ђ̎Гa�Ƃ��đ�������Ƃ��ƂƂȂ�B

����͍K�^�Ȃ��Ƃł������B

���Ȃ��A�V��@���y���̉����͐_�������̏��u���o�Ă��A�قڂ��̂܂܌��݂Ɏc���Ă���̂ł���B

�@�����`��

�@�����y�����`���Q�@�@�@�@�@�����y�����`���R�@�@�@�@�@�����y�����P

�@�����y�����Q�@�@�@�@�@�@�@�����l���W�E����

���������y�������F���y���썑�@�̑y��ł���B�J�̓������؍ōǂ��A���̂��k���ɍ����Ɛ��˂�������������\����B

�K�͍͂����̊Ԍ��S�D�U�T���A�����U�D�Q�T���Ŗ؍̗��[�̒������P�X���ɂȂ�B�����N��͕s���ł��邪�A���ϐ��ɋ��a�R�N(1803)�̖n��������Ƃ����B

�u���̓���������ē��v�吳�P�P�N�F���`����n��A�،��e�E�����e�ŁA�e���甼������ŕ\��̎�O�ɐ�������B���̍��T�Ɂu���l���]���ܒ��v�ƍ������W������B

�Ƃ�����A�e�E�W�Ȃǂ͖����B

�@���������y�������P�@�@�@�@�@���������y�������Q�@�@�@�@�@���������y�������R

�@�����y�������S�@�@�@�@�@�����y�������T�@�@�@�@�@�����y�������U�@�@�@�@�@�����y�������V

�@����剺����F�����@�e���i�����V�c��T�c�q�j�M�Ƃ����B�����ɂ��������������B�w��̐Ί_�͋����@�Ղł��낤�B

�@�����y������Q�@�@�@�@�@�����y������R

�@���O���̓��e�ɁA�u���l�����v�ƒ���ꂽ�Δ肪�����Ă���Ƃ����B

�@���l���F���݂͑ޓ]�Ƃ����B

�@�@������Îʐ^

�@�@�@�F�����͏��a�S�S�N�ɔ���̏C���A�����Q�U�N�ɕۑ��C�����s���B

�@�@�@�@�u���̓���������ē��v�吳�P�P�N�@���F�k�R�_�Г����

�@�@�@�@�o���s���G�t���F��a�����������@�@�@�@�@�@�@�����������

�@

�@���y������֓��F�d���F����3.15���A�ԛ���B�����Q�N�i1303�j���N�I������B�����ېV�̎��A�����̈╨�Ƃ��ēy���ɖ��߂��Ă������A���a�S�O�N�キ�炢�ł��낤���A�@��N�����A���n�Ɍ��Ă��Ƃ����B�T��ɋ�������B

�@���y�������F�����F�����͋��̂���ł��������A����͒��̈�ł���B���͖����B

�@�����y������֓��E����

����傩�琼���Ɏ��鑽�����J�ɂ͎Q�����ʂ�A�Q����k�ɂ͖��y�������Ƒ����̖V�ɐՂ̐Ί_�E���R�n���c��A�ꕔ�ɂ͖V�ɂ̈�\���c������B

���̖V�ɐՋy�ш�\�͉��Ɍf�ڂ���u�����X���v�̕\���Ɍf�ڂ���̂ŁA�Q�Ƃ���B

�@���Ă̒ҐΓ��ĂP�@�@�@�@�@���Ă̒ҐΓ��ĂQ�F���ˉ@�Ɏ���ΊK�̍ʼn��i�ɑ����̐Γ��U�����ԁB

�@�����U�̒ҐΓ��U�R

�@����V�c��i�Γ����F�d���F�����R�N�i1331�j�̔N�I�����ނƂ����B���Ă̒҂ɂ���B

���y�����̓��F

�X�C���i�����s�䓙�j�\�O�d�Γ��Ɠ`����B�ߔN�܂ŕ��U�����Ă������A���̌㕜������A�Q�������������B

��d����ւ̒���܂Ŗ�4.79���A���`��̍����T�U�����A���X�Q�����ŁA��ɂ́u�i�m�U�N�i1298�j�v�u��H��s���v�ƍ�����B

�@�����y�����̓��P�@�@�@�@�@�����y�����̓��Q�@�@�@�@�@�����y�����̓��R�@�@�@�@�@�����y�����̓��S

�@�����y�����̓��T�@�@�@�@�@�����y�����̓��U

�@���ˉ@�ΊK�P�@�@�@�@�@���ˉ@�ΊK�Q�F�����낵���ΊK�A�ʂ钹���͓�̒����ł���B

�@�����y����̒���

���y���֑�

�֑��͌��������A���̐Ւn�݂̂��c���B

�������Ȃ���A���̏����̂ŒNjL����B�i2021/02/23�j

�u�֑��͐_�������̏��u�ŁA�����s������y���{���Ƃ��āA�ړ]�E���z���ꌻ������B�v

�@�@�@���{�y�[�W�̉��i�u����̌��z��\���R�j�����̐_�������̏��u�ɂ��֑���\�v�̍��ɋL�ڂ���B

�@�@�@�@�@�i�uCtrl�v�L�[+�uF�v�L�[�Ō����𐿂��j

�@�@�@��2025/09/1�S�lj��F���@�������֑��F������y���{���@�Ɍf�ڂ���B

�@���y�����U���F�����ɓy�d�l�̈�\���ʂ邪�A���U�ՂƎv����B�i���m�F�j

�@�����y���֑��ՂQ�@�@�@�@�@�����y���֑��ՂR�@�@�@�@�@�����y���֑��ՂS�@�@�@�@�@�����y���֑��ՂT�@�@�@�@�@�����y���֑��ՂU

�@�����y���֑��ՂV

�@�]�֑��̎��i���S�b�j�F

�@�@���֑����S�b�P�@�@�@�@�@���֑����S�b�Q�@�@�@�@�@���֑����S�b�R

�@�u�ޗnj����S���v�F�����̐_�������̏��u�Ŏ�蕥����B���͑s��Ȃ錚���ŁA��،o��[�ߕ��������u���B

�@���͗B�b�̂ݑ�����B����Ǐ�ɂ͉��O���̖��c����Ƃǂނ�E�E�E�@�Ƃ���B

�����͓����̕~�n���m�ۂ��邽�߁A��̒J����k�̎R��ɋ���オ��`�ŐΊ_��z���A���R�n���m�ۂ���B

�@���y�������Ί_�P�@�@�@�@�@���y�������Ί_�Q�@�@�@�@�@���y�������Ί_�R�@�@�@�@�@���y�������Ί_�S

���ˉ@

�@�����y���{�ЎГa���ʐ}

���y�����ˉ@�i���{�a�j�F�d���F��N�i701�j�̑n���A���݂̓��͉Éi�R�N�i1850�j�̑��ցA�O�ԎЋ��ؓ��t�����A�����w�畘�B

�@���y�����ˉ@�{�a�P�P�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�{�a�P�Q�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�{�a�P�R�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�{�a�P�S

�@���y�����ˉ@�{�a�P�T�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�{�a�P�U�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�{�a�P�V�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�{�a�P�W

�@���y�����ˉ@�{�a�P�X�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�{�a�Q�O�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�{�a�Q�P

�@�����y������a�{�ЂR�P�@�@�@�@�����y������a�{�ЂR�Q�@�@�@�@�����y������a�{�ЂR�R�@�@�@�@�����y������a�{�ЂR�S

�@�����y������a�{�ЂR�T�@�@�@�@�����y������a�{�ЂR�U�@�@�@�@�����y������a�{�ЂR�V�@�@�@�@�����y������a�{�ЂR�W

�@�����y������a�{�ЂR�X�@�@�@�@�����y������a�{�ЂS�O

���y�����ˉ@�q�a�E�O��E���L

���y�����ˉ@�q�a�F�d���F�i���P�V�N�i1520�j�̑��c�A�����i���s�P�ԁE���ԂR�ԁj�A��d�A���ꉮ���E�ȓ��A�O�㌬���j���t�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���E�ˏo���i���s�T�ԁE���ԂR�ԁj�A��d�A���[���ꉮ���A������������w�畘�B

�@���y�����ˉ@�q�a�P�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�q�a�Q�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�q�a�R�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�q�a�S

�@���y�����ˉ@�q�a�T�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�q�a�U�@�@�@�@�@���ˉ@�q�a�V��P�@�@�@�@�@�@���ˉ@�q�a�V��Q

�@���ˉ@�q�a�������@�@�@�@�@�@���ˉ@�q�a�O�Γ��U

�@�����y������a�q�a�P�P�@�@�@�@�����y������a�q�a�P�Q�@�@�@�@�����y������a�q�a富��@�@�@�@�����y������a�q�a�V��

���y�����ˉ@�O��F�d���F�i���P�V�N�i1520�j�����A�O�Ԉ�˘O��A���ꉮ���A�����w�畘�B

�@���y�����ˉ@�O��P�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�O��Q�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�O��R�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�O��S

�@�����y������a�O��P�P�@�@�@�@�����y������a�O��P�Q�@�@�@�@�����y������a�O��P�R�@�@�@�@�����y������a�O��P�S

�@�����y������a�O��P�T�@�@�@�@�����y������a�O��P�U

���y�����ˉ@���L�F�d���F�i���P�V�N�i1520�j�����A���s�S�ԁE���ԂR�ԁA��d�A���ʓ��j�����A���ʓ��ꉮ���A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ʐ܋Ȃ蕔�͌��s�T�ԁE���ԂQ�ԁA��d�A�������A������������w�畘�B

�@���y�����ˉ@���L�P�@�@�@�@�@���y�����ˉ@���L�Q

�@�����y������a�����P�P�@�@�@�@�����y������a�����P�Q�@�@�@�@�����y������a�����P�R�@�@�@�@�����y������a�����P�S

���y����s�O�����i�����a�j�F�d���F�������i�i���N�ԁj�ɍČ��A�T�ԁ~�T�ԁA���ꉮ���A�ȓ���A�����w�畘�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�\���N�i970�j�A�n���A�ې��E��b�����ɛ��i���ꂽ���j�̔���ɂ��B����@�S������ɑ������u�B

�����y����s�O�������ʐ}

�@���y����s�O�����P�@�@�@�@�@���y����s�O�����Q�@�@�@�@�@���y����s�O�����R�@�@�@�@�@���y����s�O�����S

�@���y����s�O�����T�@�@�@�@�@���y����s�O�����U�@�@�@�@�@���y����s�O�����V�@�@�@�@�@���y����s�O�����W

�@���y����s�O�����X

�@�����y����s�O�����P�P�@�@�@�@�@�����y����s�O�����P�Q�@�@�@�@�@�����y����s�O�����P�R�@�@�@�@�@�����y����s�O�����P�S

�@�����y����s�O�����P�T�@�@�@�@�@�����y����s�O�����P�U�@�@�@�@�@�����y����s�O�����P�V

���y���u���i���V�_�q���j�F�d���F���P�W�N�i679�j��d���������������{�̂��߂ɑn���A���y���̍u���ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�����W�N�i1668�j�Č��B�T�ԁ~�H�ԁA���ꉮ���A�����w�畘�B

�����y���u�����ʐ}�F�Ȃ��{���͌��݈��{�̕���@�{���Ɉڂ���Ă���B

�@���y���u���P�@�@�@�@�@���y���u���Q�@�@�@�@�@���y���u���R�@�@�@�@�@���y���u���S�@�@�@�@�@���y���u���T

�@���y���u���U

�@�����y���u���P�P�@�@�@�@�@�����y���u���P�Q�@�@�@�@�@�����y���u���P�R�@�@�@�@�@�����y���u���P�S

�Ȃ��A

�u���{����Z�ގO�����͖����̐_�������ŁA���{����@�ɑJ����A��������B

�����́A�{�y�[�W�̉��Ɍf�ڂ���B

�@�@�@���@���@���y���u���{���߉ގO�����^�n����F�O�����@��

���y���{�蓰�i�����a�E��{�j�F�d���F���a���ւ��̐��ˉ@�{�a�������W�N�i1868�j�Ɉڒz�������̂ł���B�O�ԎЏt�����A�����w�畘�B

�@�@�@�@�Ȃ��A�{�蓰�̓��ɂ͟��A��ɂ͏��O���������i�G�}�j���A�����͐_�������őޓ]���H�B

�@���y���{�蓰�P�P�@�@�@�@�@���y���{�蓰�P�Q�@�@�@�@�@���y���{�蓰�P�R�@�@�@�@�@���y���{�蓰�P�S�@�@�@�@�@���y���{�蓰�P�T

�@���y���{�蓰�P�U�@�@�@�@�@���y���{�蓰�P�V�@�@�@�@�@���y���{�蓰�P�W�@�@�@�@�@���y���{�蓰�P�X�@�@�@�@�@���y���{�蓰�Q�O

�@�����y���{�蓰�Q�P�@�@�@�@�����y���{�蓰�Q�Q�@�@�@�@�����y���{�蓰�Q�R�@�@�@�@�����y���{�蓰�Q�S�@�@�@�@�����y���{�蓰�Q�T

�@�����y���{�蓰�Q�U�@�@�@�@�����y���{�蓰�Q�V�@�@�@�@�����y���{�蓰�Q�W�@�@�@�@�����y���{�蓰�Q�X�@�@�@�@�����y���{�蓰�R�O

���y������ɁF�d���F���a5�N�i1619�j���c�A�Z�q��

�@���y������ɂP�@�@�@�@�@���y������ɂQ�@�@�@�@�@������ɂR

�@�����y������ɂS

�@�i���y���j�ω����F�ڍוs��

�@2020/11/19�lj��F�u����s�j�㊪�v�F

�@�{���ؑ��@�ӗ֊ω������i������U�P�����j���J�������ʂ��鑽����ω������ŋߗL�u�ɂ���ē��a�̓����ɐV�z�����B

�@���i���y���j�ω����Q

�O�V���

�F��_�A�V���V�_�i�������^�j�A�s�n���P�i�ٍ��V�j���J��B�ω��������炳���250�����ɓ��������ɂ���B

�R���͕�����Ȃ����A�O�V�ЂƂ��ď\�O�d���̔w��ɒ������Ă������A���������Ɍ��ݒn�Ɉړ]�Ƃ����B

�@�������t�ō���A�l���t���ĉ�u�������V���v�F�ޗnj����}���ّ��@�@�ł͏\�O�d���̔w��Ɂu�O�V�Ёv���`����Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�����y���O�V��ׂP�@�@�@�@�@�����y���O�V��ׂQ

���y������ɁF�d���F���a5�N�i1619�j���c�A�Z�q��

�@���y������ɂP�@�@�@�@�@���y������ɂQ�@�@�@�@�@���y������ɂR

�@�����y������ɂS�@�@�@�@�����y������ɂT

���y������R�������F�d���F��ԎЗ����A�璹�j���y�ь����j���t�݁A�����O�畘�A���i�S�N�i1627�j�����A�̑匴�ɂ������匴�{���ڒz�Ƃ����B�Ȃ��A�匴�Ƃ͊������a�̒n�Ƃ�����Ƃ���ŁA���݂��匴�_�Ђ�����B�匴�{�Ƃ͂����炭���̒n�ł��낤�B

�@���y���R�������P�@�@�@�@�@���y���R�������Q�@�@�@�@�@���y���R�������R�@�@�@�@�@���y���R�������S

�@���y���R�������T�@�@�@�@�@���y���R�������U

�@�����y���R�������P�P�@�@�@�@�����y���R�������P�Q�@�@�@�@�����y���R�������P�R�@�@�@�@�����y���R�������P�S

���y��脉��䉮�F�d���F���a�T�N�i1619�j�̌����A����杮���B

�@���y��脉��䉮�P�@�@�@�@�@���y��脉��䉮�Q�@�@�@�@�@���y��脉��䉮�R

�@�����y��脉���S

���y���y�Ж{�a�F�d���F�n���͉����S�N�i926�j�̊����ɂ����̂Ƃ����B���݂̖{�a�͊����W�N�i1668�j���ւ̐��ˉ@�{�a�����ۂQ�N�i1742�j�Ɉڒz�������̂ł���B

�@���y���y�Ж{�a�P�@�@�@�@�@���y���y�Ж{�a�Q�@�@�@�@�@���y���y�Ж{�a�R�@�@�@�@�@���y���y�Ж{�a�S

�@���y���y�Ж{�a�T�@�@�@�@�@���y���y�Ж{�a�U�@�@�@�@�@���y���y�Ж{�a�V�@�@�@�@�@���y���y�Ж{�a�W

�@�����y�����Ж{�a�P�P�@�@�@�@�����y�����Ж{�a�P�Q�@�@�@�@�����y�����Ж{�a�P�R

���y���y�Дq�a�F�d���F�����W�N�i1668�j�̌����A���ˉ@�q�a���k�����ȗ��������l���ł���A���ʁE�w�ʂƂ��ɓ��j�������B

�@���y���y�Дq�a�P�@�@�@�@�@���y���y�Дq�a�Q�@�@�@�@�@���y���y�Дq�a�R�@�@�@�@�@���y���y�Дq�a�S

�@���y���y�Дq�a�T�@�@�@�@�@���y���y�Дq�a�U

�@�����y�����Дq�a�P�P�@�@�@�@�����y�����Дq�a�P�Q�@�@�@�@�����y�����Дq�a�P�R

���y���얀���F�_��������̊G�}�ł́u�P�a�v�ƋL����Ă��邪�A�������Ȃ��B

�r�_�R�F�{�Ђƌk�������ĂđΛ����A���̒����͒��]��i�Ȃ�B�ېV�O�܂ł͍r�_�̎Ђ��������B

���Ă̖T�����ɓo�邱�ƂQ���]�ɂ��ė�ɒB����B

�@�������j��R�P�@�@�@�@�@�������j��R�Q�@�@�@�@�@�������j��R�R

��j��R���ɕ����P�U�N�Ɍ������ꂽ�u��v�̓����Ƒ�ڌܗΓ�������B

�@��j��R�����ƌܗ֓��P�F���ʁF�{�唪�i�^��ځ^��s���`�@�ƍ��݁A�ԗ��ɂ͓����Ƃƍ��ށB

�@��j��R�����ƌܗ֓��Q�F�����ʁF�ד����Ɛ�c��X�ǑP���V��ʁ@�ƍ��ށB

�@�@�E���ʁF����������^������������^�����s�䓙��^����������@�̎l���̐��������ށA���������Ƃ͕s���B

�@�@�w�ʁF�����@���āi�ԉ��j�@�����P�U�N�P�O���g�������^�{��@�����j���@�������q�i�����j�E�E�E�����������@�̐��͕s�m���B

�@�������ƂƂ��芙���Ȃǂ��˂��J��Ǝv����̂ŁA������J�R�ł��铡�����ꑰ���J��̂ł��낤�B

�@�����炭�����@���Ă������������̂Ǝv���邪�A�����@���ĂƂ͕s���A�{�唪�i�Ƃ���̂Ŗ{�嗬�̑m���ł��낤�B

�@���ɂ��铡���ƂƂ����͓̂������̖{���Ȃ̂ł��낤���A��j��R�Ƃ͐��n�ł��낤���A�Ȃ����̐��n�̈��ɋ��{���̌�����

�@�������̂ł��낤���A�������Ȃ��A�@�؏@�{�嗬�i�����嗬�E���i�h�j�Ǝv���鋟�{���Ȃ̂ł��낤���A��͑����B

�@�������k�R�F�i�����炢��܁j�F�����Ȃǂ��A�d������ꏊ�Ƃ����B

���ꓰ�ՁF�����@���ɂ���B�]�ˊ��̊G�}�ɂ͑��ꓰ�̋L�ڂ͂Ȃ��̂ŁA���Ƃ�肱���ɂ������̂��ǂ����͕�����Ȃ��B

�u�֗]�E�������̓��v�ł͎��̂悤�ɉ]���B

���ꓰ�ɂ͑����l���Ɠ������u����B�����l���͑����S�T�����j�͍]�ˊ��̍�ŁA�͂��ߔO�x���̔O�����ɂ��������A���䗈�}���Ɉڂ�A���̌�]�X�Ƃ��Ă������A�L�u�̐l�X�ɂ���Ė����R�U�N�����ċ�����A�����Ɉ��u�����B

���ꓰ���u�̖�t�@�������͍]�ˊ��̉���ł���A�ʎ�@���J���B

���ꓰ�{������ɔ@�������i�����T�Q�����j�͖����R�U�N���ꓰ�Č��ɍۂ��A�����@���J���B

���̌����ɂ͌Ï���݂邷�B����͂��ƔO�u�A�̌o���ɂ��������̂ŁA�����R�N�i1323�j�����̗z��������A���i�Q�R�N�i1416�j���A���i�ǖ��j������Ƃ����B

�A���A���ݑ��ꓰ�͑ޓ]���O���̍s���͕s���B�i�����l�����͒k�R�_�Б��Ƃ����B�j

���u�ޗnj����S���v�吳�S�N�F���O�u�A�Ȃ�o���ɑ����l���͂��肵���A���͈ڂ�č��䗈�}���̈ʔv���ƂȂ�i���͗��}���ʔv���͑ޓ]�j�ؑ��͓]���Ĉꎞ���l�̎�ɂ��肵���A�����R�U�N�L�u�҂����̓����������ĕ��A������Ȃ�B

���a52�N���ł́u�֗]�E������̓��v�ɑ��ꓰ�̎ʐ^������̂ŁA���ɓ]�ڂ���B

�@�@�@���݂肵���̑��ꓰ

�@���ꓰ�ՂP�@�@�@�@�@���ꓰ�ՂQ�@�@�@�@�@���ꓰ�ՂR�F���ꓰ�O�ɂ��邪�A���Ǐo�����B

�@�����y�����ꓰ�ՂS�@�@�@�@�����y�����ꓰ�ՂT�@�@�@�@�����y�����ꓰ�ՂU�@�@�@�@�����y�����ꓰ�ՂV�@�@�@�@�����y�����ꓰ�ՂW

������

�@���������y�������P�@�@�@�@�@�@���������y�������Q�@�@�@�@�@���������y�������R

�@���y������剺����F�����@�e���i�����V�c��T�c�q�j�M�Ƃ����B�����ɂ��������������B

�@���ӐΑ��F�����Ղɂ���A���i�R�N�i1266�j��������B�@�@�@�@�@�����ՐΓ��U

�@����受�l���Β��F��������ߐ��A������ł͏��l�̗���������ւ��Ă����A���̌Ð��������Β��ł���B

���O�u�A

2020/06/24�lj��F

���u�����O�\�O��������㉁v�Éi�U�N�i1853�j���@���F

�@�����l��E���W���F���W���ɂ͎R��E���O�E��s����������A�w��ɂ͑����l�_������B

�@���W��/�����l���ܗ֓��F���W���̎R��ɂ��菬���̓��Ɍܗւ̐Γ�����@�Ƃ���B

�@�ܗΓ��ɂ́u��E���E���E��E��l�v�ƍ��݁A���ۂQ�N�U���X���̏�l�̎�������ށB

�@���ɏq�ׂ�悤�ɁA���̌ܗ֓��͌��ݒn�ւ̂�������B�_���͑ޓ]�����݂͂Ȃ��B

�@�O�u�A�̐Ί_�P

�@�O�u�A�̐Ί_�Q�F���W���֎��铹�̘e�ɋ���ȐΊ_���Q������A������O�u�A�̖V�ɐՂł��낤���B

�@�O�u�A���W���ՂP�F�����E�̐Δ�́u�吼�njc�a�����a�n�V�n�v�̐Δ�ł���A

�@�a���͑�����ɐ��܂�A���̒n�ɂ͑吼�Ƃ̕悪����ȂǂƋL���B

�@�O�u�A���W���ՂQ�@�@�@�@�@�O�u�A���W���ՂR�F�n���Ε��͍O���S�N�i1558)�A����ɐΕ��͓V���P�P�N�i1583)�̍���������B

�@�����l������F���W���Ղɂ��̔肪���B

�����l���F�ΊK�͂P�T�O�i�A���`�Q�d�̐Βd�̏�ɍX�ɂQ�d�ɐςݏグ��ꂽ�̉~�˂Łv����B���i�̌a�͂S���A�����P�D�P���A��i�̌a�Q�D�R���A�����V�V�����B���͂ɐΑg������A�S�D�Q�S���l���̕��������������̂Ǝv����B�u���������L�v�ɂ͌ܗ֓������Ƃ���B���݂͌ܗ֓��̒n�ւ݂̂�����Ɏc��B�n�ւɎc��N�I�̒��ۂT�N�i1003�j�͏�l�̎�N�A�c���V�N�i1602�j�͐ΒˁE�ܗ֓���V���ɑ��������ł��낤�B���W���͑����l�̗�_�ł������Ƃ����B

�@�����l���ΊK�P�@�@�@�@�@�����l���ΊK�Q�@�@�@�@�@�����l���ΊK�R

�@�����l���P�@�@�@�@�@�@�@�@�����l���Q�@�@�@�@�@�@�@�@�����l���R

�@�����a���ܔ����F�����P�O�N�i1798�j�̔N�I������B�@�����A�n���@�W���̌����B

�@�O�u�A���Q�P�@�@�@�@�@�O�u�A���Q�P

�@�O�u�A���{�ƕ���F�������ĉE�ɐ��{�ƂƂ���̂ŁA���@�@�̕揊�Ɛ��肳���B

�@�瑠�@��X�ƕ���F���U�@�͊ґ����A��X���ƂȂ����Ɛ��肳���B

�@�����@�ق������P�@�@�@�@�@�����@�ق������Q�@�@�@�@�@�����@�ق������R

�@�������@�̕揊�Ǝv����B����@�Ƃ͕s�ځB

2020/06/28�lj��F

���ޗǐV���F2009.04.23�L���F�u���ɂ݂鑽�������� - �k�R�_�Ђő��������v�@���

�y�T�v�͈ȉ��̒ʂ�z

�@������Ɏc��m���̕��Q������s����ψ�����������A�蕶��傫���������ׂ��B

�@��b�R���疭�y���ɉ����������l(����P�V�N/917�\���ۂT�N/1003)�̒˂𒆐S�ɖ�800��̕�肪�W���A�O�u���ƌĂ�Ă���B

�@�s���ς͍�N10���ɒ������J�n�B���܂ꂽ���O�▽���A�������V�[�g�ɋL�����A�`���P�Q��ނɕ��ނ����B

�ł��Â��͓̂V���N��(1532�\1554�N)�ŁA�P�V���I��̕悪���������B�����ōō��ʂ̌��Z�E�̕������A�L�^�ƑΏƂ��邱�ƂŁA�����̋߂���Ƃ����B

�@�O�u���ɂ͊ҍ��ȍ~�̕�肪�����A����ȑO�̕��͘e�ɂ悯��Ȃǂ��Đ�������Ă����B

�@�]�ˎ���ɂ͈�R�̓����҂Ƃ��Ċw���E���u���ꂽ���A�u�w���v�ƍ��܂ꂽ���͊m�F����Ȃ������B

�@�����l�̒�(���5.8���[�g��)�����ӂ@�����A3�����v�����s�������A�z�����������ł��鎑���͌�����Ȃ������B

�����������y������

�����������y���X���ꗗ

|

������ |

���@�@�l |

|

���ߐ��̐E���i�h�A�i�j

�����i�@�@��Ռ��сE���Z�j�@�\�@�w���i�Z�V�͒|�іV�E���Z�j�@�\�@���s��i���~�͏�Z�@�A�Q�������ԂŋΖ��j�@�\�@���Z�i�����j�@�\�@�O�j�@�\�@���m�i�Бm�j

�@�����Z�͒����ł͍���Ɏ����A�������R�̎x�z�҂ł��������A�c���̍ċ��ȍ~�E�ߐ��ł͎��s��̉��ɑ����A���@���ɂ͓��t�A�_���ɂ͐_��ƂȂ�B

�@���O�j�F���Z�̉��ɂ���A�@���E�_����S������B�q�@���̈����E�����E�O�����₳���B

���_��������̗뗎�i�h�G�u������̐_�ŕ����v�@���j

�@�@���u������̐_�ŕ����v�͑吳�P�T�N�����I���B

�����Q�N�Q�������ґ��ƂƂ��ɎБm�͐_��E�ЉƂɕ₹���A���d�͐_���ɔC�����A�З̂̔z�����A�]�T�̂��鐶�������Ă����B

�����S�N�V���_�И\�������A�З̖̂v���i��n�j����������B

�ڍׂȌo�܂͎������Ȃ��A�s���ł��邪�A��n�̌�A�����A�ЉƁE�_���͍����Ɋׂ�B�����T�N�̑�����В��A���́u�Q�菑�v�Ɏ������ʂ�ł���B

���̊ԕ��́E����̑��̍��Y�̔��p�ō����𗽂������Ƃ��A�z�����B�S�Q�V�̎Бm�X�V�̏��d�͕�������ɂQ�A�R�͑ޓ]���A�����P�T�N���ɂ͂��̑唼�͖����Ȃ�A�S�R�E����ɏo�čs�����Ƃ������Ƃł���B�ދ��̐l�X�����V�ɂp���ċ��������Ƃ͌���ւ��Ȃ��B

�������āA���ݎR��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B

�����Ď����@�i�R�c�j�A�����@�i����j�A��S�@�i���{�j�̂R�Ƃ͔p��Ƃ����B�Ȃ��A�����̏Z�@�E��Z�@�͌��݊w�Z�̕~�n�ƂȂ�B

�@�������Ĉ�R�͕����̉e��f������A�B�ꑝ�ꓰ���ċ������o�������ŋ��I�L���̂�����̂ł������B

���ꓰ�{���͑����l���͖����P�S�A�T�N���R���o�āA�s�����s���ł��������A����̌Õ����̋��ɂ��邱�Ƃ��������A�����R�U�A�V�N����������Ԃ��A���ꓰ���Č����A�����l�������u����B |

|

| ��������E�葤�i�k���j�̖V�� |

|

|

|

�i����j |

|

|

| |

�����@ |

�e

�h�F�M���������u������㉚��v�ɂ͋L�ڂ���A�����ȑO�ɑޓ]�� |

|

| |

����@�i�����j |

A�F�������A�h�h

�h�F�������N����@�E�����@�E���o�����O�_��ł���A�_�������̏�����咣����B

B�F2019�N�������u�o�^�L�`�������v�ւ̓o�^

����@�q�a�y�ьɗ��F�������Z��

����@�q�a�y�ьɗ��i�������Z��j�͍]�˒����̌��݂Ɠ`���B�����Q�N�̐_�������̔j��ŏZ�E�͊ґ��ЉƂƂȂ�B�؍ȑ��V�����A���̌ɗ��𗎂����Ƃ��l���ɉ������B���@�̏�lj�i�l���ɂ킽���ĕ`����Ă��鉦�G�G�j�́A���a�S�X�N�ɏd�v�������Ɏw�肳��A

�ޗǍ��������قɊ������Ă���B

�h�F����@���������ɂ͌��̂܂܂Ɏ������E�œa�E���́E����c��Ƃ����B

�h�F�u���ޟ��ϑ��͎���@�������ɉ������ꂽ���A�����ɂ������Ƃ���Q�T�K�̒l�i�ł������̂ŁA�������ю��Ɋ�t����B

�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B

�i�F��lj�R�V�ʁi�d���A���{���F�j�͕��N�i1751�j���@�Ő��삳���B

�i�F�]�ˑO���̒뉀���c��B

�@����@���@

|

|

| |

�P���@�i�����j |

�h�h |

|

| |

�i�����j |

|

|

| ���傩��̎Q���쑤�̖V�� |

|

|

| |

�q���@�i�吼�j |

A�F�������E�������̑吼�njc�̕��̏o�g���@�A�h�h

�h�F����@�E���@�@�E�q���@�����ېV���������ɔ����A�O�u�A�ɕʗ����邱�Ƃ��咣����B

�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B |

|

| |

�i����֓��j |

|

|

| |

�\�@�@ |

�h�F�M���������u������㉚��v�ɂ͋L�ڂ���A�����ȑO�ɑޓ]�� |

|

| |

���S�@�i�K�c�j |

�h�h |

|

| |

���{�@���������� |

���{�@�������{����ɍ����͍���s���a�Ɋy���ɑJ������������B�i�u�p���̂ݕ������́A���@�ޗnj������ҁv�j

�h�FJ�F�������ł���A�s�������̍s��ꂽ�Ƃ���ŁA�n���̔z���͂Ȃ��B |

|

|

��Z�@�������� |

A

C�F����s���w�蕶�����i�s�w��j

�����y���q�@�@��Z�@�̕\��i������j�A�k�R�_�ЁA������478-1

�@���������w�Z������Ƃ����L��������̂ŁA��Z�@�͏��w�Z�ɓ]�p���ꂽ���̂Ǝv����B

�d�F�����͎��s�㉮�~�Ƃ��A��Z�@�ՂƂ����B���݁A���c�����[�X�z�X�e�����J�݂���Ă���B

���F�i���j��쎛�Ќ��z���H�����с����̑��̖ؑ����z�����������w�Z������

�@����s���L�B���s�܊ԁA���ԓ�ԁA���ꉮ����{�����B2011�N�C�U�H���B

���Ɩ��y���̎q�@�A�퉝�@�̒�����B�����ȍ~�ɑ����w�Z�̕\��Ƃ���Ă����B�S���ɖ��a�S�N(1967)�̖�������B

J�F�����̏Z�@�ŁA��ʂ̎q�@�̂悤�Ɏt�푊���ł͂Ȃ�����A�n���i���́j�̔z���͂Ȃ��B

�i���s�㉮�~�ƌĂ��j�Ƃ̂��ƁB���s��͊w���ɑ���Ĉ�R�̓����ɂ�����B����Q�l�łS�Q�̎q�@����I���ɂ���đI���B��R�̐����E�o�ρE�O���̎��ۂɓ�����B���s��͌��Ԍ��Ŏ�������B

�i��Z�@�͈����ŁA���s�㉮�~�ł���A���s�オ�l�߂Ă����̂ł��낤�B�j

�h�F�吳�����ɂ������B

|

|

|

�ʐ�@�i�R�{�j |

�h�h

�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B |

|

| |

���@�@�i�c���j |

�h�h

�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B |

|

| |

�S��@�i�����j |

�h�h

�h�F�����Q�N�́u�l�ʌ�����ʁv�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��i���Z���j |

|

| |

�����@�i���ҁj |

�h�h |

|

| |

�ύs�@�i�����j |

�h�h |

|

| |

�ʎ�@�i�D���j |

�h�h

�d�F���ꓰ���u�̖�t�@�������͍]�ˊ��̉���ł���A�ʎ�@���J���B�A���A���ݑ��ꓰ�͑ޓ]�������̍s���͕s���B

�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B |

|

| |

�����@�i�i��j |

�h�h

�h�F����@�i�䎁��̊ω����́u�i�䎁����t�F�m���T�ɓn��A�t�F�m���T���������鎺�����قɈڂ�B�t�F�m���T�ւ̔��p�̎��A�t�F�m���T���ƕ����̂ŁA�T���̂���łT�{�̎w���o�������A�t�F�m���T�͂T�O���Ɖ��߂��A�T�O���Ŕ������v�i�i�䎁�k�j�Ƃ̂��Ƃł���B����͖����Q�Q�A�R�N�̂��Ƃł���B

�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B |

|

|

�i�r�_�Ёj |

|

|

| ���y�����������琼��ɂ����Ă̓쑤�V�� |

|

|

|

�\���V�i�g���j |

A�A�h�h

D�F����@�Ɍ����Ă��鑽����ό��z�e���̖����������u�`�o��v�ŁA���̗R�������������̂��H��ɓY�����Ă����B�i���̓`���ɂ��āj�A��Œ��ׂ���w��ȋ��x�ɍڂ��Ă��鎖���킩�����B�����Ƃ���@�̏\���V�������A�`�o��̂悤�Ɍ�ނ̓��i���،{�����j�ł��ĂȂ����Ƃ͂�������Ă��Ȃ��B

�@�u��ȋ��v�������N�i1185�j�\�ꌎ������h�N

�g��R�[�_�@���B���B������@�����B��ਁ@�F�@����D����e�@�]�X�B

�����V���ҁA��@�������A���V��@�\���V�g���B�V���m��B�㘬�B�A�܁A�]�X�B

�@����@���������\���V�ƍ��������Ƃ�������B |

|

|

���o�@�i����j |

A�A�h�h

�h�F�������N����@�E�����@�E���o�����O�_��ł���A�_�������̏�����咣����B

�A���A�����R�N�_�劋��r���͐������A��C�ɎO���@���^�����₹����B |

|

| |

�w���E�|�щ@ |

�e

G�F�E����A�V��@�@�@��Ղ��b�R�����������y�������錚�O�ł��������A���ۂ͈�R�̊w���̏�ɗ��w������R���x�z�����B�����Ċw���̉��ɎO�j�������B

���u�ޗnj����S���v�F�䗷���i���N�S���P�U���̎��ՂŐ_�`�̎���|�j�͊w���|�іV�̈�Ձi�w�����~�j�Ȃ�B

J�F�ƍN�̖��œV�C�̍��팫���̊J��A��X�b�R���猓�Z�A��ɂ͓��b�R����̗֔Ԃł������B

�w���͎����̉��ɂ��邪�A������͈�R�̓����҂ł���B�P�X�㎜��͋v�\�R���c����]����B�����ېV�܂Ŋw���E�͂Q�U�㑱���B�A���A�w���͏�Z�ł͂Ȃ��B

|

|

| |

�����@ |

���Ɍf�ڂ́u���̑��̉@�v�̍����Q�ƁA�܂���L�̏\���V���Q�ƁB |

|

| |

����@�i����j |

�h�h |

|

| |

�������i�����j |

|

|

| |

���ω@�i���j |

�h�h |

|

| |

�O�U�@�i���j |

�h�h

�h�F�������N����@�E�����@�E���o�����O�_��ł��������A�����R�N�_�劋��r���͐������A��C�ɎO���@���^�����₹����B |

|

|

�S�։@�i�g�c�j |

�h�h

�h�F�����Q�N�́u�l�ʌ�����ʁv�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��i���Z���j |

|

| ����̂���ɓ쑤�ɂ���V�� |

|

|

| |

�؏�@�i�Z���j |

�h�h

�����������؏�@���A�u�S�Z�����N�v�V�ۂP�Q�N���B��a�S�Z���͖��y�������ł������B

�h�F�����@���������̒n����䶗��͓ޗǂ̑���͂��P�O���Ŕ������Ƃ����B�؏�@�Z�����́u������͂���Ő����ׂ����v�ƌ����Ă����Ƃ����B

�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B |

|

| |

�\��@�i���сj |

�h�h |

|

| |

�����@���������� |

�h�FJ�F�������ł���A�s�������̍s��ꂽ�Ƃ���ŁA�n���̔z���͂Ȃ��B |

|

| |

���U�@�i��X�j |

�h�h

�O�u�A�ɕ�肠��B |

|

| |

���s�@�i�匴�j |

�h�h |

|

| |

�n���@�i���Ɂj |

�h�h

�d�F�@�����A�n���@�W���͊����P�O�N�i1798�j�����a���ܔ����������B���@�͊Y�������s�ځB |

|

| |

�ݑ��@�i���Áj |

�h�h

�i�F�{���ؑ��@�ӗ֊ω������i������U�P�����j���J�������ʂ��鑽����ω������ŋߗL�u�ɂ���ē��a�̓����ɐV�z�����B |

|

| |

�����E�@�@�{ |

�e

G�F�E����A�V��@�@�@��Ղ��b�R�����������y�������錚�O�ł������B

I:���y���{�V�B�����͈�R������ō��@�ւŐ@�@��Ղ̌��тł������B

�c��5�N�ƍN�̎����ő����@�e�������т����̂��n�܂�ł���B�J�{�̓��t�A���J�{�̒��g���t�A���ʏ��i�E��C�A�g���E�V��̂��Ƃ��E���ł���B�A���A��R�d�u�E���@�x�E�|�E��ځE���@�ړ]�E�Ж�D�d�E���̔z���Ȃǂ͓�����Վx�z�ł������B |

|

|

����@�i�~���j |

�h�h |

|

| |

�ꖽ�@ |

|

|

| ���y�����������琼��ɂ����Ă̖k���V�� |

|

|

|

�@���@�i���c�j |

�h�h |

|

|

�����@�i��c�j |

�h�h |

|

|

�����@�i�x�j |

�h�h |

|

|

��S�@�i���{�j |

�h�h |

|

|

���@ |

�h�F�M���������u������㉚��v�ɂ͋L�ڂ���A�����ȑO�ɑޓ]�� |

|

|

�@���@ |

|

|

|

����@�i����j |

�h�h

�h�F�����Q�N�́u�l�ʌ�����ʁv�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��i���Z���j

�h�F����@�E���@�@�E�q���@�����ېV���������ɔ����A�O�u�A�ɕʗ����邱�Ƃ��咣����B |

|

|

���@�@�i���{�j |

A�A�h�h

B�F2019�N�������u�o�^�L�`�������v�ւ̓o�^

�^�@�@�F���{���Z��

�^�@�@�q�a�y�ьɗ��F�Éi�R�N(1850) �z

�^�@�@�\��F�Éi�Q�N(1849)�z/���a�U�O�N�����C

�^�@�@���d��F�Éi�R�N(1850)�z/���a�U�O�N�����C

�����Q�N�̐_�������̔j��ŏZ�E�͊ґ��ЉƂƂȂ�B�剮�̓��q���͂��ƕ��ԂŁA�{���~�q�͏������ɐ����Ă���A�����ɔq�Ɠ`���B

�\��͓���ŁA�ؕ������A�ꌬ�a���̐[�����͗͊�����O�ς����B���d��͓y���ɊJ���r�ؖ�ŁA�w�畘���̌��t�����c���A�y���Ȉ�ۂ̖�B

�h�F����@�E���@�@�E�q���@�����ېV���������ɔ����A�O�u�A�ɕʗ����邱�Ƃ��咣����B

�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B

�i�F�\��A���A����A���@�A�뉀�Ȃǂ��c���B

|

|

|

�����@�i�V���j |

�h�h

�O�u�A |

|

| |

�����@�i�����j |

A�A�h�h

�d�F���ꓰ�{������ɔ@�������i�����T�Q�����j�͖����R�U�N���ꓰ�Č��ɍۂ��A�����@���J���B�A���A���ݑ��ꓰ�͑ޓ]�������̍s���͕s���B

�h�F�������N����@�E�����@�E���o�����O�_��ł���A�_�������̏�����咣����B

�h�F�����@���������̒n����䶗��͓ޗǂ̑���͂��P�O���Ŕ������Ƃ����B�؏�@�Z�����́u������͂���Ő����ׂ����v�ƌ����Ă����Ƃ����B

�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B

|

|

| |

�܌��@�i����j |

�h�h |

|

| |

|

|

|

| |

�g�ˉ@ |

��L�́u���y�����������琼��ɂ����Ă̖k���V�Ɂv���痣��ĕ`����邪�A����͕`���̕ό`�ŁA����㉚��ł͉����@���߂ɕ`�����̂œ�@�ɑ�����̂ł��낤 |

|

| |

|

|

|

| ���d�i�h�A�i�j |

J�F�q�@�̑��X�@�������Ƃ����A���������ɂ���đ���������A�����Q�N�i1790�j�̐l�ʉ��ł�

�⎺�A�|���A�����A�~���A���ܑ�@�̂T�@���������B |

|

| |

|

|

|

| ���̑��̉@�i�h�A�i�j |

J�F���̓��̒��ŁE�x�@�Ɍg���B�����V�A�����@�A�����Ȃǂ��������B

������A�݉ƂŁA�G�������̂��ߎ��ɕ�������B

��L�̎q�@���Ɂu�����@�v�����邪�A����͍݉Ƃ̓������o�Ƃ��q�@�ɏ��i�����̂��m��Ȃ��B |

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

�q�@���̂̎��́i�j���͖����̐_��������̊ґ����F�Ⴆ���܌��@�i����j�̓��삪�ґ����B�@�@�E�{�{�V�E�w���|�іV�ƎБm�S�Q�V�i���L�R�@�V�͊ܗL����Ȃ��H�j�A�G���U�V�ō\������A����ɉ��̉@���W���ɂ͕��q�@�ȉ��S�V�̑��������������ƒm���B�Ȃ��A�{�{�V�Ƃ͕s�ځB

A�F�T�C�g�F�u�_�a��ρv���u������v�@���

�a�F2019�N���������\�u�����R�c��̓��\�i�o�^�L�`�������i�������j�̓o�^�j�ɂ����v�@���

�b�F����s���w�蕶�����i�s�w��j�@���

�c�F�T�C�g�F�������k�R�_�Ёi���y���j�@���

�d�F�u�֗]�E�������̓��v���{����E�����فE���a�T�Q�N�@���

�e�F�u���������y���̓W�J�v�H�i���F�i�u���䒬�j�@���v����s�����A���a�R�Q�N�@�����j�@���

G�F�u�_�������̓����v�@���

�g�F��@���邢�͓��@�Ƃ����@�����U�������B

�Ⴆ�A

�u����s�j, �j���� �㊪ ���n��v�ł�

�@��������@�ՏƉ@���c�����@�V��13�N����3��22���@�i���o�l�j����@��@�ՏƉ@�i��@�����@�T�N���C���q��l�Y

�u��ȋ��v�������N�i1185�j�\�ꌎ������h�N�i��q�j�@�ł�

�@�����V���ҁA��@�������A���V��@�\���V�g���B

�Ƃ����B

���̗p�@����A��@�Ƃ͖��y�������̓쑤�Ɉʒu����V�ɂ𑍂��ē�@�Ƃ�̂ł͂Ȃ����B�H�A��@�ՏƉ@�A��@�������i�@�j�B

�ȏ�̐������������Ƃ���A���@�Ƃ́A���傩�疭�y�������Ɏ���J�̖V�ɂ𓌉@�Ƃ�̂ł͂Ȃ����Ɛ�������B

�h�F�u������̐_�ŕ����v�ґP�V���E��������i�u�����ېV�_�ŕ����j���@�����v���a�S�N�@�����j�@���

�@�c���ȑO�̎q�@�͕s���A�V���P�W�N�S�R����A�R�������͂R�Q�V�A�c���T�N�ƍN���ċ����w���P�O�V���旧�S�Q�V�ƂȂ�B

�@�����ېV���ɂ͂R�R�V�Ɍ������Ă����B

�@�h�h�F����10�N�u�q�@�z���\���撲���v�ɋL�ڂ̂R�R�V�A

�@�����͂R�O�E�������͂Q�O�������ςł���A�Z�m�͐��m�ł���A��q�͂P���������������A��}�P�l�������̂���ʓI�ł���A

�@�q�@�̐����͗T���ł������Ɖ]����ł��낤�B

J�F�u����s�j�@�㊪�v1979�@���

���������i�q�@�E�V�Ɂj�����}

�����������}�i���j

�{�}��

�@����������2500���y��{�}�F�k�� 2500�A���ʔN 1971(��46)�F�i�e��2.5G�j

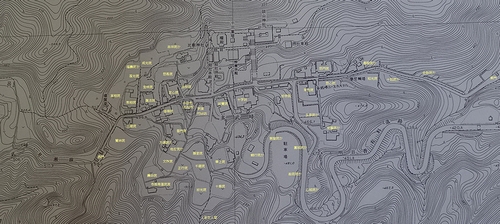

��}�̏��a�S�U�N���ʂ́u2500���y��{�}�v�ɏ�q���������V���R�A�u���䒬�j�@���v���ېV�O�ɉ�����q�@�̖��̂Ƃ��̔z�u�}�A

�u����s�j�@�㊪�v���ېV�O�̑�����q�@�z�u�}�Ȃǂ��Q�l�ɁA�������𐄒肵�A�}��ɕ����������̂ł���B

���n�ł̒n�������A�����W�Ȃǂ��s�\���ŁA�܂��ԓ��J�ʂɂ��n�`�j��Ȃǂ�����A�m����ʒu�̓��肪�o���Ȃ��������U������A����̂Ɂi���j�}�Ƃ���B

2021/03/15������q�@�̕�������}�ƌ��n�Ƃ̏ƍ����s���A���̂悤�Ȍ��ʂ��̂ŁA����B

�����2020/05/07�B�e�A�����2021/03/15�B�e�F

�����@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B

�@��������@�Չ��Ί_�@�@�@�@�@��������@�ՂP�@�@�@�@�@��������@�ՂQ�@�@�@�@�@��������@�ՂR�@�@�@�@�@��������@�ՂS

�@��������@�Տ�Ί_

�m���@�i�q���@�j�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B���Ɉʒu����Ƒz�肳���\�@�@�Ղ͕s���B

�@����m���@�ՂP�@�@�@�@�@����m���@�ՂQ

�P���@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B�㉺�̂Q�c�̐Ί_�����邠�邪�A�����Ƃ��Ȃ̂��ǂ��炩������������Ւn�Ȃ̂��͕�����Ȃ��B

�@����P���@���F�㉺�Q�c�̐Ί_

�@����P���@�Չ��P�@�@�@�@�@����P���@�Չ��Q�@�@�@�@�@����P���@�Տ�P�@�@�@�@�@����P���@�Տ�Q

����@��

�@������@�R��P�@�@�@������@�R��Q

�@����@�ՂP�P�@�@�@�@�@����@�ՂP�Q�@�@�@�@�@����@�ՂP�R�@�@�@�@�@����@�ՂP�S�@�@�@�@�@����@�ՂP�T

�@����@�ՂP�U�@�@�@�@�@����@�ՂP�V�@�@�@�@�@����@�ՂP�W�@�@�@�@�@����@�ՂP�X�@�@�@�@�@����@�ՂQ�O

���S�@�ՁE����@�ՁF��O�͎��S�@�ՁE���͎���@��

�@���S�@�ՁE����@�ՂP�@�@�@�@�@���S�@�ՁE����@�ՂQ

���S�@��

�@���S�@�ՂP�@�@�@�@�@���S�@�ՂQ�@�@�@�@�@���S�@�ՂR

���{�@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B

�@������{�@�ՂP�@�@�@�@�@������{�@�ՂQ�@�@�@�@�@������{�@�ՂR

��Z�@��

�@����Z�@�\��

�@��Z�@�ՂP�@�@�@�@�@��Z�@�ՂQ�@�@�@�@�@��Z�@�ՂR�@�@�@�@�@��Z�@�ՂS�@�@�@�@�@��Z�@�ՂT�@�@�@�@�@��Z�@�ՂU�@�@�@�@�@��Z�@�ՂV

�ʐ�@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B

�@����ʐ�@��

�ʐ�@�ՁE�ʎ�@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B���̐Ί_���ʎ�@��

�@�ʐ�@�ՁE�ʎ�@��

�ʎ�@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B

�@����ʎ�@��

�~��@�A�S��@�A���s�@�A�ύs�@�͓��H�E���ԏ�ɑ������ꉝ���̖ʉe���c���Ȃ��B

���@�@�A�\���V�A���o�@�Ղ͎Q�������̗��فE�y�Y�X�ɕϖe���Ă���B

�w���|�іV��

�@���w���|�іV�ՂP�@�@�@���w���|�іV�ՂQ

�@�w���|�іV�ՂP�@�@�@�@�@�w���|�іV�ՂQ�@�@�@�@�@�w���|�іV�ՂR

�����@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B

�@���蓡���@�ՂP�@�@�@�@�@���蓡���@�ՂQ

�؏�@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B

�@����؏�@��

���U�@�A���s�@�A����@�Ղ͓��H�Ȃǂɓ]�p����A�s�ځB

�����@�E�\��@�ՁF���ݐՋ��͎c��Ǝv�킦����A�m�͂Ȃ��B

�@���薭���@�ՂP�@�@�@�@�@���薭���@�ՂQ

����@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B

�@���蕁��@�ՂP�@�@�@�@�@���蕁��@�ՂQ�F��O�E�Ί_������@�ՁA�㒆���Ί_���n���@�ՁA�������Ί_�������@�ՂƐ��肳���B

�n���@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B

�@����n���@�ՂP�F�����Ί_���n���@�ՁA��O�E�Ί_������@�ՁA�������Ί_�������@�ՂƐ��肳���B

�@����n���@�ՂQ�@�@�@�@�@����n���@�ՂR�@�@�@�@�@����n���@�ՂS�@�@�@�@�@����n���@�ՂT

�施�@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��A���ݍċ����ꂽ���y������������Ă���n�Ɛ��肳���B

�@����施�@�ՂP�@�@�@�@�@����施�@�ՂQ

�@����施�@�ՂR�F��O�̓��H�����U�@�A���s�@�A����@�Ղ��т��Ɛ��肳���B

�ċ����������y��

���u���y���̍ċ��v�O�֎R�������E�Z�E�F�ێq�F�@�@���

�n���͓����������q��d�������̈�[�����̒n�ɖ������A�\�O�d�̋��{���������������ƂɎn�܂�B

���̌�A�����E��s�O�����E����@�����������B

����P�X�N�i919�j��b�R��������S�㌟�Z�ɏA���A�@���@����]���A�b�R�����ƂȂ�B

�����ŁA�b�R�̎G�ꂪ������ɉB������B

�������N�i1025�j���Z�������������B

�m���N���i1167�j������[�A�O�d�������B

�@���T�@�̕����͊�����

�������N�A�_���������ɂ�薭�y���͔p���B

2021�N���y���͑����@���y���Ƃ��čċ������B

�@�����������y���́A��150�N�Ԃ�ɁA�O�֎R�������Z�E�̔���E�z���ōċ����ꂽ���̂Ɛ��肳���B

�@�ċ����y���P�@�@�@�@�@�ċ����y���Q�@�@�@�@�@�ċ����y���R�@�@�@�@�@�ċ����y���S

�@�ܘ_�A���y���͌��݂̒k�R�_�ЂƂ��Ďc�鐹��a�A���k�A��s�O�����A�u���Ȃǂ̏������\������A�����ېV�Ŕp���ƂȂ�B

�@���̖��Ղ���������@�Ղɑh�����Ƃ����Ӗ��ł���B

�@��2021/12/25�lj��F

�@2021/12/23�t�u�����V���@�[���v�Ɂu�V�����������ꂽ���y���v�Ɋւ���L�����f�ڂ����B

�@�@�������́�2021/12/23�t�u�����V���@�[���@�L�������Q�ƁB

�@�@�{�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��A�施�@�Ղɐڂ����̕��ʂ����̐Ւn�Ǝv����B

�@���萴�@�@�{��

��S�@��

�@����S�@��

�@��S�@��

�����@��

�@�����@��

�g�ˉ@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B

�@����g�ˉ@���F���̕t�߂Ɛ��肳�����A�s�m���ł���B

���ω@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ�

�@���荁�ω@�ՂP�@�@�@�@�@���荁�ω@�ՂQ�@�@�@�@�@���荁�ω@�ՂR�@�@�@�@�@���荁�ω@�ՂS

���@�@��

�@�����@�@��\�P�@�@�@�@�����@�@��\�Q�@�@�@�@�����@�@��\�R

�@���@�@�ՂP�P�@�@�@�@�@���@�@�ՂP�Q�@�@�@�@�@���@�@�ՂP�R�@�@�@�@�@���@�@�ՂP�S�@�@�@�@�@���@�@�ՂP�T�@�@�@�@�@���@�@�ՂP�U

�@���@�@�ՂP�V�@�@�@�@�@���@�@�ՂP�W�@�@�@�@�@���@�@�ՂP�X�@�@�@�@�@���@�@�ՂQ�O�@�@�@�@�@���@�@�ՂQ�P�@�@�@�@�@���@�@�ՂQ�Q

�@���@�@�ՂQ�R�@�@�@�@�@���@�@�ՂQ�S�@�@�@�@�@���@�@�ՂQ�T�@�@�@�@�@���@�@�ՂQ�U

�����@��

�@�������@�ՂP�@�@�@�@�������@�ՂQ�@�@�@�@�������@�ՂR�@�@�@�@�������@�ՂS

�@�����@�ՂP�P�@�@�@�@�@�����@�ՂP�Q�@�@�@�@�@�����@�ՂP�R�@�@�@�@�@�����@�ՂP�S�@�@�@�@�@�����@�ՂP�T�@�@�@�@�@�����@�ՂP�U

�@�����@�ՂP�V�@�@�@�@�@�����@�ՂP�W�@�@�@�@�@�����@�ՂP�X�@�@�@�@�@�����@�ՂQ�O�@�@�@�@�@�����@�ՂQ�P�@�@�@�@�@�����@�ՂQ�Q

�@�����@�ՂQ�R

���@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B

�@������@��

�����@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B

�@��������@�ՂP�@�@�@�@�@��������@�ՂQ

�܌��@�F�A���A�m�͂Ȃ��B

�@�����܌��@�P�@�@�@�@�@�����܌��@�Q

�O���@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B

�@����O���@�ՂP�@�@�@�@�@����O���@�ՂQ�@�@�@�@�@����O���@�ՂR

�S�щ@��

�@�S�щ@�ՂP�@�@�@�@�@�S�щ@�ՂQ

2025/09/23�lj��F

���������Ȃǂ̒n�А}�ɂ���

������s�������u�������n�А}�v

�@�n�А}�i�����}�j�ɂ͋��Ƃ��̒n�Ԃ��\������邾���ŁA���y���X���̖��̂�������Ă�����̂ł͂Ȃ��B

�@�]���āA�n�А}���疭�y���X��������o�����Ƃ͍���ł���B

�����s��w�l�����}���ّ��u�\�s�S�����������S�}�v

�@���L

:�u���ʃj�g�p�Z�V��B �n���g�ē� �t���X�}�R���p�c�v�L�ڂ���.

�@�{�}�ɂ��Ă��A���Ƃ��̒n�Ԃ��\������邾���ŁA���y���X���̖��̂�������Ă�����̂ł͂Ȃ��B

�@�]���āA�n�А}���疭�y���X��������o�����Ƃ͍���ł���B

�Ȃ��A�{�}�ɂ��Ă͉{���͉\�ł��邪�A���ʂ͕s�ł���B

�������A�}���ِE���̍D�ӂŁA�E�������}���ʐ^�B�e���A������p�\�R���Ɏ�荞�݁A�v�����^�ŏo�͂������̂̒���B

�A���A��L���@�̃v�����g�ł͑����ɕs�N���ł���B

------------------------

�����������y���{�V�̍ċ�

�@2021�N�@�@�{�Ւn�ɑ��������y���{�V�Ə̂��铰�F���ċ��Ə̂��Č��������B

�ċ������͎̂O�֖��_���������O�֖��_�ɍċ����������@�ċ��������Z�E�ێq�F�@�ł���B

��2021/12/25�lj��F

��2021/12/23�t�u�����V���@�[���@�L����

���u�����y���@�ڂ̑O�ɂ����y���H�v

������ɖ��y�����ċ������B����͈�F�̓��i���s��P�R���A���Ԗ�V���j�ł���B

�����ɂ́A�u���������y���@�{�V�@�@�{�Ձv�Ȃǂ̐V�����Δ�����B

�@���������y���Δ�Ȃ��F2021/03/15�B�e�F�k�R�_�Ђƍċ����y���Ƃ��a瀂̌����ƂȂ����Δ�E�G�z

�ċ������̂͑����@�O�֎R�������Z�E�ێq�F�@�t�ł���A���̓��͕������̏o�����Ƃ��Č����Ƃ����B�v�H��2021/05���B

�ċ����ꂽ�n�́u�{�V�@�@�{�v�̐Ւn�ŁA500���l�̒n���҂���w������B

�@���ێq�F�@�t�͂��̒n���@�@�ՂƂ��邪�A���n�̒n�`����A�@�@�Ղł͂Ȃ����̖k���̋��ł���施�@�Ղł��낤�B�A���A�施�@�͑ޓ]�����Ƃ��̉������̗��R�Ő@�@�{���n���҂ƂȂ��Ă����̂����m��Ȃ��B

�ێq�Z�E�͑����@�̑m���ŁA�������O�_�{���Ŗ����ېV�̐_�������Ŕp���ꂽ���������ċ�����B�����͑�ŋM�̂��艾�����ċ�����B

�����@�J�c�����̑c���͓�����[�ł���A��[�͖��y���ɎO�d������i�����Ɠ`����B�܂��{�R�i�����̑�Q���lj_�����i�������ƍ��t�j�A��R���O�ʋ`��A��S���`���͑��������y���ŏC�s�����Ƃ����B���������o�܂���ێq�Z�E�͖��y���̍ċ�����}�����Ƃ����B

���������́u�lj_�����T�t�����y���Ŋw�̂ŁA������������铰�������������v�Ƃ̎�|�ł������̂ŁA���̊�}�ɂّ͈��͂Ȃ������Ƃ����B

�Ƃ��낪�A������Ɂu���y���v�̎����肪��������A����ɂ��Ă͑��������Ƃ̊Ԃ��a瀂������Ă���B���y���̗R�����c�߂��Ă���A���邢�͗��j�F���Ɍ����������Ƃ̗��R�Łu���y���v�̏���Ȏ�����͍���Ƃ����B���������͖��y���̍��̕ύX���邢�͔�̓P�������߂�\���Ƃ����B

�Ȃ��A���y�������̎q���ł��鈤�m����勳�����{�G�I���_�����i���{�Ñ�j�j���R�����e�[�^�Ƃ��ċL���ɓo�ꂷ�邪�A���@�@�i���{�j�̌���ł��낤�Ǝv����B

�@�����ʂ̖��y���ċ��ɂ��đ�����i�k�R�_�Ёj���́u���j�I�ɂ����y���͒k�R�_�Ђ̂��ƁB���̊�̑O�ɂ��������āA����ɖ��y���𖼏����Ɨ��j���c�߂���v�Ƃ����B

�܂��A���y���m���̎q���ł��鈤�m����吼�{���_�����́u���j�I�ɖ��y���𖼏���̂͒k�R�_�Ђ����Ȃ��B�_�Ђ̎��ߋ����ł���Ȃ��������Ă���Ό�������v�Ƙb���Ƃ����B

�@�������A���̘_�͋��Ⴄ�ł��낤�B

�k�R�_�ЂƂ͖��y���Ɠ��`�ł���A����ɖ��y���𖼏��̂͗��j���c�߂��邠�邢�͌���������Ƃ����̂ł���A�k�R�_�Ђ����y���ɕ����A�{�@�͐���@�A�q�a�͌썑�@�A�_�_�͏\�O�d���A�_�_�q���͍u���A���a�͏�s�O�����Ȃǂƕ�������̂��ł��낤�B

���Ă̖��y���������ېV�̐_�������̑[�u�Œk�R�_�ЂƉ�₂��ꂽ�Ƃ��Ǝ��̂����j���c�߂�ꂽ���Ƃ��邢�͌�����������Ԃ���u���Ă���Ƃ������Ƃł��낤�B

���ʂ̖��y���ƍ����铰�̍ċ��ŁA�k�R�_�Ђƕ������Ƃ̊Ԃ��a瀂��������Ƃ���Ȃ�A�������������{���I�ȉ������@�͖����ېV�̐_�������Ŗ��y�����p����k�R�_�ЂȂ鎗��Ȃ�̍��ɂȂ������Ƃ����߂邱�Ƃł��낤�B

�[�I�ɉ]���B

�k�R�_�Ђ͐_�����̂āA�V��@���y���ɕ�����ׂ��ł���B�����̐_�������̏��u�ƑS���t�Ȃ��Ƃ����邾���ł���B

����ȓ��ł��邪�A���ꂪ���j�̘c�݂����̔�����h�~����B��̓��ł���B

��2025/09/11�lj��F

���u���������y���@�{�V�v���������y���ҏW�i�O�֎R���������j�A2021�@���

�@�i����@�������������q�@��d�a���@�J�R�@�苁�a���̎��@�����E�@�@�{�Ձj

�@�������A�F�O�֎R�������@�ێq�F�@

�@������̗R������钆�Ɏ��̈ꕶ������B�i�v��j

�m���N���i1167�j����������[�i�����T�t�̑c���j���O�d������i����B

���q��������[�\�E�i�}�O�̎Y�A�����i�j�̑��Ƃ����j���y���ɂđT�@�B���@���J���B

�\�E���A��q�S�傪�@�����p���A�S��̂��Ɖ��ӁE�����E�`��E�`���炪�C�s�A��ɉ��ӈȉ���傪�����ɉ��@���A�����̑����@�̑b�ƂȂ�B

�@���a�S�U�N�����O�֖��_���c�������ċ��̂��߂̊��i����n�߂�������A���������y���̍ċ���S�ɍ���ł����B

���̌��ʁA���̓x���������y����150�N�Ԃ�ɍċ��̉^�тƂȂ�B

�@�����ݍċ��������͑����@�ł��邪�A������͗h�Պ��̑T�@�Ɗւ�肪����������m��B

�@��������ċ��͑��N�̔ߊ�ł��������Ƃ��m��B

�E�ȉ��ɐ}�ł�]�ڂ���B

�@�����������y���S�i�}�F�{�}�̑f�����悭������Ȃ��B�������ĉE���Ɂu�R�����v�u�����v�����邪�A���Ǐo���Ȃ��B

��������ɁA���ʂ̖��y���ċ��ɍ��킹�A�ߐ����̑������V�}��V���ɖ͎ʂ����u�V��v�ł���̂����m��Ȃ��B

�@�V����w���E�������V�}�F�V����w���Ƃ���B�@�@�{�E�w���E�|�щ@�t�߂̕����}���B

�@�ċ����y�����ʐ}

------------------------

�@�������e�@�h�c�t��

�@����[�\�E�ƒB���@

�@�B���@�͓V��̊w�m����[�\�E���������T�̈�h�ł���B

�ےÎO�E���������y���ŕz���������n�߂�B����������[�\�E�̖��t�̑T�͎t�q������`���Ƃ���T��łْ͈[�Ƃ����B

�\�E���A��q�S�傪�@�����p���A�S��̂��Ɖ��ӁE�����i�i�����Q��j�E�`��i�i�����R��j�E�`���i�i�����S��j�炪�C�s�A��̉���3�N�i1241�j���ӈȉ���傪�����ɉ��@���A�����̑����@�̑b�ƂȂ�B

��2022�N�u���������既�v��Q�Q���@���i�v��j

�@�E�E�E�E�E���̓x�̖��y����@�̍Č��́A50�N���̔O��ł���B

��������s���Ŕp���ʎ߂ɂ��p���ƂȂ����̂́A�������Ɩ��y��������B

�E�E�E�E�E�A���y���͉i�����J�R�E�����T�t�̑c���E������[���O�d������i�����ŁA�i�������lj_�����T�t�A�O��`��T�t�A�l��`���T�t���C�s�������ł���A�E�E�E�E�E�E�B

�@�i���̓x�̖��y����@�̍ċ��ɂ�����j�����ɑ��������y���{�V�̐Ւn���������̕��ɂ����肢�����������Ǝv�O����B

�E�E�E�E�E������̋k�ΗY���ɖ��y���{�V�E�@�@�{�Ւn500�����n���Ē����^�тƂȂ�B

�@���ċ����y���̎��n�͒n���ҁE�k�ΗY��������n���ꂽ���Ƃ�m��B

������u��a���������O�d�������v�F���k�R�_�Б�

������ɍ���u��a���������O�d�������v���`���B

�a���W�N�i715�j�Ɋ����������������̌��������`������̂ł���B

�@����a�����������Ɏʐ^�E��{���f�ځB

2025/09/23�lj��F

���u�ޗǍ��������يJ��130�N�L�O���ʓW�@���@����[�F��̂����₫�[�v�ޗǍ��������فA2025�@���

�@��a���������O�d�������@�@�@�@�@��a���������O�d�����������@�@�@�@�@��a���������O�d����������

��ӂ́A�����V�c�i��`��������{���V���V�c�j�̌��A���b���b�哈�����Ǎc�q�i������F���{�j�̖������F���Ĕ��肵�����̂ŁA�哈�̖v��͔��̒��b�z�c�����Ƃ��p�����A�\�ߔN�i�����V�c8�N/694�j����a���W�N�i715�j�܂łQ�Q�N�̍Ό����₵��Z�̎߉ޑ����J������y�юO�d����A�Ƃ������̂ł���B

�����̍Ō�́A���Ǎc�q�E�哈�̕����F��蕶�ł���B

--------------------------------

��������̌��z��\

�P�j��a�S�ώ��{���F���ۓx���ւɂ��{�a��\�F

�@�@���@��a�S�ώ��{���i���ۓx�j

�Q�j��a���厛����@�������F�����x���ւɂ��{�a��\�F

�@�@���@���厛����@�������i�����x�j

�R�j��a������y���{���F�֑���\�F

�@���@���������y���֑��F������y���{���i���Ɍf�ځj�F��a������y���{���Ƃ��ďC���ڌ�

�S�j��a�����J�R���F���������y���얀���F������ڒz

���u�ޗnj������s�@��y���@�����������v��y������������A���s�F��y���h�Ƒy��F�吼�r��A2024�@���

�@�J�R���͖{���̐����Ɍ��B�J�R���͓��ꉮ���ȓ��̎O�ԓ��A���̌��z�͑��������y���얀���ł���A�����X�N�i1797�j�̌��z�Ƃ����B�����S�N�ɉ����̈ڒz����A�ߔN���C�����Ƃ����B

���T�C�g�F��̌䎛�@�����@���

�J�R���i�[���E������j

�{���̐����Ɍ���ڂ��Č��ȓ���O�ԓ��B����ɎO�������u�B

���������y�����ڒz����A���͌얀���ł������Ɠ`���B�ڒz�̍ہA�����O��Ԃ����犢�����ɕύX�����B

2004�`06�N��̏C�������{�A�����͞w�畘���ɕ�����B

���̉�̏C���ł͌����N��Ǝv����u�����X�N�v�̖n������������A�܂��ڒz�����̓��D����������A�����S�N�ɓ����Ɉڒz���ꂽ���Ƃ����炩�ɂȂ�B

2008/01/08�B�e�F

�@�����J�R���P�@�@�@�@�@�����J�R���Q

�������܂������� > �ޗnj� > �������� > ����

�@2009�N10��25���B�e�F

�@�����J�R���R

���y�[�W�F��a�O��ω� ���������L�y�����z�Aby �Ђ��@���

�@�����J�R���S�F�����J�R���T�i�E�Ɍf�ځj�̏k���摜�@�@�@�@�@�����J�R���T�F�e��1.91MB

�T�j���|�c���O������

�Z�u�����s�j �{�� /�����v���������s�j�Ҏ[�ψ��� �ҁA1987.3.�@���

�@�����O��

�^�@�����h�A��͑��������y���ɂ��������̂ŁA�����P�Q�N�Ɍ��n�Ɍ�������Ă���B

��GoogleMap�@���

�@���|�c���O���X��P�@�@�@�@�@���|�c���O���X��Q

�U�j�c����厛��

�Z�u�����s�j �{��/�����v���������s�j�Ҏ[�ψ��� �ҁA1987.3.�@���

�@����R��

��y�^�@�A��͖����X�N�ɑ��������y���q�@�̖������Ĉڒz����B

��GoogleMap�@���

�@�c����R���X��

--------------------------------

�����������y���֑��F������y���{��

2020/02/23�lj��F

�@���y���֑��͎�蕥����Ƃ������A�u�����s�j�v�ɂ��A�����s������y���Ɉڒz����A�����z����A�{���Ƃ��Ďc������Ƃ����B

���̂��Ƃ̔��[��

�����s�������~�d�z��������E�吼�l���A������y���{���͑�����̈�\�ł���]�X�Ƃ̃��[���Ղ������Ƃł���B

�@�����A�v�����T�C�g�Ō�������A�u�����s�j�v�ɍs��������B

�ȉ��u�����s�j�v���A�]�ڂ���B

�P�j�u�����s�j�@�㊪�v�����s�����A���a�U�Q�N

�@https://www.city.kashihara.nara.jp/material/files/group/7/5c34c21af1a7f00f31b18fb6.pdf�@���́@p.581�ɂ�

�ȉ��̂悤�ɋL�ڂ����B

�@�����̏�y���{���͑�����֑����ڒz�A�����z���Đ^�@�{���ɂ��Ă����̂ł���B�k�R�_�Ћ��{�a�̓��厛�{�V�������A�L�˒��̕S�ώ��{���ƂƂ��ɁA������̈�\�Ƃ��Ă��d�v�ł���B

�@���Q�ƁF��a�S�ώ��{���i���ۓx�j�A���厛����@�������i�����x�j

�Q�j�u�����s�j�@�����v�����s�����A���a�U�Q�N

�@https://www.city.kashihara.nara.jp/material/files/group/7/5c34c221f1a7f00f31b18fc0.pdf�@���́@p.653�ɂ�

�ȉ��̂悤�ɋL�ڂ����B

�@��y���@������

��y�^�@�{�莛�h

��E�{���E�ɗ�������A��O�ɐׂ������āA��i�l�N(1524)�ݖ��̎߉ޔ������̐Ε�������B��̋S���Ɋ��ۓ�N(1742)�̍�����������B

�{���͓��ꉮ���{�����Ō��s�O��A���s�l��A���ʂɈꕷ�̌��q������B

���̓��͂��Ƒ������̗֑����ڂ������̂Ɠ`�����A���Ȃ��������Ă��邪�A���̐^�@���@�ɂ͌����Ȃ����F���铰�ł���B�]�ˎ��㒆���̌����ƍl������B

���ʓ����ɕ���t�̉ޗː����̗z�����̒������ڂɂ��B���w�����ɂ͓�A�̉ԓ��������Ă���B�k�R���y���̗֑��͎Гa�̉����ɂ��������A�ېV�̐_�������ɂ���ė֑����s�v�ɂȂ�A���n�Ɉڂ��ꂽ���̂ł���B�ڒz�ɓ����ē��w������t���ĉ����������̂ŁA���w�����͗��e���Ԃ��L���Ȃ�A���̕����͗��s�܊ԂɂȂ��Ă���B

�������̗֑���m��d�v�Ȏ����ł���B

�@���w�����{��d�ɖ{������ɔ@���������J��A�����ĉE�d�Ɍ��^��t�A�{�@��l�A�����m�̉摜���J��A���e�d�ɐ������q�摜���������A�ʔv�Ȃǂ����u���Ă���B

��y���̉��v�ɂ��Ă͎������Ȃ��̂Ŗ��炩�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���Ƃ͖@���@�ł������Ƃ����Ă���B

�Ȃ��A

��L�̃~�d�z������ЁE�吼�l���ʐ^�̂������̂ŁA�f�ڂ������Ē����B

�吼�l���摜�F�������s������y���{��

�@���y���֑���\�P�@�@�@�@�@���y���֑���\�Q�@�@�@�@�@���y���֑���\�R

���q�тƂ��̑g���A�{�����l�g���y�щޗː����̗��ԂȂǂɑ������֑��̈ӏ��̕З��c����̂Ǝv����B

�@���ޗ˕p���F�ł��������������Ƃ���钹�@�Ƃ����B

2021/03/15�B�e�F

�@���y�����U�ɂ��ẮA�w�Ǐ�Ȃ��B

�]���āA�ÊG�}�ɂ��Ċm�F���悤�B

���ۑ�����㉚��i���ۑ�����㉚��E���������j�ł͗��U�͌�������Ȃ��̂ŁA���U�͍]�˒����ȍ~�̑n���ł��낤�B

�]�ˌ����

�u��a���������v�i����������E�{�ЁE�����j�A�u�����O�\�O��������㉁v�i�������{�ЁE���̓��j�A

�u�����t�ōցv��i�������V���R�j�A���T���^���u�������V���v�@�Ȃǂł�

��`���̗��U�i���ʌ��q�t�݁A�����炭�����j���`�����B���Ԃ͕K���������m�ł͂Ȃ��Ǝv���邪�A�R�Ԏl���Ɛ��肳���B

�@��������o���i���U�j�����Ă݂悤�B

�ߍ]���鎛�i�O�䎛�j�����h�������o������ڌ����ꂽ�������̂��̂ł͂��邪�A�o��������B

���@�o���R�F���ʂR�ԁi�����Ԃ͍L���A���e�Ԃ̔{���炢�̊Ԍ��ł���j�A���ʂ͕ό`�̂S�Ԃł���B�A�����ʂɂ͌��q�͕t�݂��Ȃ��B

�@����A

��Ɏ������u�����s�j�@�����v�ł�

�@�u�i��y���j�{���͓��ꉮ���{�����Ō��s�O��A���s�l��A���ʂɈꕷ�̌��q������B

���̓��͂��Ƒ������̗֑����ڂ������̂Ɠ`�����A���Ȃ��������Ă��邪�E�E�E�E�]�ˎ��㒆���̌����ƍl������B

�E�E�E�E�E�k�R���y���̗֑��͎Гa�̉����ɂ��������A�ېV�̐_�������ɂ���ė֑����s�v�ɂȂ�A���n�Ɉڂ��ꂽ���̂ł���B�ڒz�ɓ����ē��w������t���ĉ����������̂ŁA���w�����͗��e���Ԃ��L���Ȃ�A���̕����͗��s�܊ԂɂȂ��Ă���B

�������̗֑���m��d�v�Ȏ����ł���B�v

�Ƃ���B

�@�ܘ_�A�ڌ��ɓ������āA��������Ă͂��邪�A���ʋK�͂Ƃ��ẮA���s�R�ԁE���ԂS�ԁE���ʂP�Ԃ̌��q�̋K�͂ł������Ɛ���ł���B

����ɁA���݂̓��w�����͕t���E��������A���e���ԂÂÍL���i�Ӗ����ǂ�������Ȃ��j�Ȃ�A���̕����͗��ԂT�ԂɂȂ��Ă���B

�@�ł͎��ۂ̏�y���{�������Ă݂悤�B

���̑O�ɁA���Ԃ�����A���n���U�Ղ̊�d�y�я�y���{���K�͂̌v����ӂ�A���҂̕��ʋK�͂̔�r���ł��Ȃ��̂��c�O�ł���B

��y���{���i���y�����U��\�j�͓��ʂ���B

�@���U��\���ʂP

�@���U��\���ʂQ�F�����Ԃ��ɒ[�ɍL���i�e�Ԃ̔{�قǂ̊Ԍ��j�R�ԂŁA���q��t�݁B���Ƃ̗֑��̕��ʂ��c���Ǝv����B�A���A���͓y�Ԃł������Ǝv���邪�A�т�ʂ�����A��y�^�@�̖{���̋@�\���ʂ����悤�ɉ����������̂Ǝv����B

�@���U��\���ʂR�F�{�����ʂ��������B�e�A�����Ԃ��ɒ[�ɍL���R�Ԃł��邱�Ƃ�������B

�@���U��\����F�{�����ʁi���s�E��ʁj���������B�e�A�ʂ�̂͊O�w�ŁA�������ĉE�̉��̉��͓��w�ł���B���ʂ̒����Ԃ��e�Ԃɔ�ɒ[�ɍL���A���y���֑��̑��ʂ����ʂƓ����������Ԃ��ɒ[�ɍL�����ʂł������v����B

�@�Ȃ��A�u�����s�j�@�����v�ł́u���s�l��v�Ƃ���̂ŁA�����̘e�Ԃ͂Q�ԁi�e�Ԃ�����ɔ��Ԃɕ����j�Ƃ��A���ʂS�Ԃł������Ǝv����B

�����ɂ��ẮA���X��`���ł��������A�ǂ̂悤�ɏ����g�����������̂��͕s���ł��邪�A�{���炵�����ꉮ���ɉ�������Ă���B

�ו��ɂ��ẮA�֑��ł���A�T�@�l�̗l����p�������̂Ǝv����B�܂�������̌��z�ɑ������������u����t�̉ޗː����̗z�����̒����v��₩��富҂Ȃǂ��p�����Ǝv����B

�@���U��\�l���P�@�@�@�@�@���U��\�l���Q�@�@�@�@�@���U��\�l���R

�@�{�����ʂ̑嗓�ԁF

�@�@�ޗː����̗z�����P�@�@�@�@�@�ޗː����̗z�����Q

���w�ɂ��Ă͗ǂ�������Ȃ����A�O�w�E���w�̎d���ݒu���A�{��d�╧�d�ݒu�̂��߁A���ԉ��ɕ��ʂ��L�����`�Ղ͔F�߂���B

�@���U��\���w�P�@�@�@�@�@���U��\���w�Q�@�@�@�@�@���U��\���w�R�@�@�@�@�@���U��\���w�S

2025/09/14�lj��F

���u�ޗnj������s�@��y���@�����������v��y������������A���s�F��y���h�Ƒy��F�吼�r��A2024�@���

�@���{���̊T�v�́u�}���v�̃y�[�W���Q�Ɖ������B

�@���G�F����y���{���Α��@�������F���̂́u��y���v�����A���݂́u��y���v�����A

�@����̒������@�ɖ�O�̐�꜂���A�����ɑJ����Ă���悤�ł���B

�@2024/10/26�B�e�F

�@�@��y���Α��߉ޔ@������

�����������i���E�~���s�j��y���{���F���������y���֑��ނɂČ���

����y�����j

�@���݂̐^�@��y���͖@���@��y���i��y������y���j�ƍl������B

�u���@���撲���v�i�����Q�S�N�j�̏�y���̍��ł�

�厚�\�s�Ɂu����̉����v���������Ƃ��A�����̖k���̋v�ې쌴�̎Œn�i�X���̓y�n�F1.8���l���j���O�g�����̈�ւ��Ƃ��Ă��āA�ØV�����̌���ɂ����̎��͖@���@��h�R��y���ƌĂ�Ă����Ƃ����B����́u���ג��t���Y���v�̒��Ɂu���̒��ɏ�̎����L������́v����Ƃ����L�ڂɕ���������̂Ǝv����B

�@�܂��A����̒����ŁA��y���Α��߉ޔ@�������̌������č�������u��y���v�̖��������o����Ă���B

�����āA���̐Α��̔N��͂P�U���I�O���i��������j�Ɛ��肳��A����ɂ��̐Ε��͏�y���̖{���ł��������낤�Ɛ��肳��Ă���B

�@���@��y�����������Ȃ�����ċ����ꂽ�̂́A�Ε��̔N�㊴���炷��Ύ�������̂��ƂŁA���ꂪ���̍����A�����炭�ߐ��ɒ����̏W���̒��Ɉړ����A�^�@����Ƃ��Ă̐M���W�߂Ă������̂ł͂����낤���B

���̌�A��y���̌���ł��낤�^�@����́A���U�N�i1756�j�{�R���玛���F�i���U�N�u�����F��v�j������A�u��y���v�ƌ��̂���B

����y���Α��߉ޔ@������

�@�u�����s�j�v���u���@�v�ł͖{���ɂ��āu��O�ɕ�꜂�����A��i�S�N�i1524�j�ݖ��̎߉ނ̔������̐Ε�������v�ƋL�q������B

�������A����̒����ł́A�����͑��̍��E�ɒ���ꂽ���̈ȊO�͌��o���ꂸ�A�N�I���͑��݂��Ȃ����Ƃ����炩�ƂȂ�B

����������

�@��y���߉ސΕ�������e�F�̑�E���V�T�F�Ƃ���@�@�@�@�@�@��y���߉ސΕ������d�q��e

�̒ʂ�A���̍��ɂ́u�{�_�v�A�E�ɂ́u��y���v�̖������������o�����B

�@�{�_�F���܂��͊J�ᓱ�t�Ǝv���邪�s�ځA��y���F��y���̑O�g�E�@���@��y���Ɛ��肳���B

����������

�@�u���@���撲���v�i�����Q�S�N�j�ɂ͏�y���R���Ƃ��āA�����̖k���̋v�ې쌴�̎Œn�i�X���̓y�n�F1.8���l���j�ɂ��Ė@���@��h�R��y���Ƃ������@������A���̎��@�������R�N�i1472�j�E���������Ɍ��ݒn�Ɉړ����A��y�^�@��y���ƂȂ����|�̋L�ڂ�����B

����ɁA�����̏K���Ƃ��ċ���Q���P�T���Ɏ߉ސΑ��O�ɂāu���ω�v���s���邪�A�u�������ɐ₦���͉��É����ɂğ��ω�Ɏ��s�����́X�̈╗�Ȃ肵�Ƃ����v�Ƃ���B

�܂艝�É����Ƃ͗�h�R��y���̂��ƂŁA�߉ސΑ��O�ɂāu���ω�v�͏�y���̂�������p���s���Ɠ`������B