|

2008/05/13追加:

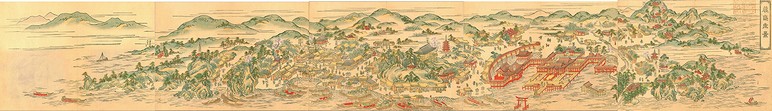

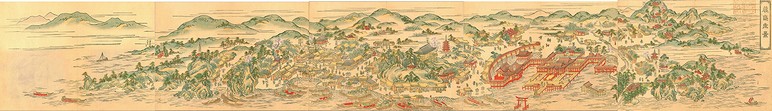

★安芸国厳島之図:『安芸国厳島勝景図』(「扶桑名勝図」)享保5年(1720)

(2024/06/21画像入替)

安芸国厳島勝景図:下図拡大図(2.66MB)

ほぼ中央部に五重塔・千畳敷、中央やや右に本社、右部中央に多宝塔

参考:安芸国厳島勝景図:入替前の旧掲載画像(437KB)

2003/5/18追加:

★「宮島圖屏風」・・・江戸初期と推定、落款:松本山雪、東京国立博物館蔵

○宮島圖屏風:6叟の内の左3叟部分図

上記の 五重塔部分図 多宝塔部分図

2024/06/27追加:

上記と同じ左3叟部分図、近世初頭の厳島大明神と推定される。

○宮島圖屏風2:上記に比して高精細画・・・・・・・・・・こちらを推奨

★「厳島圖會」については、下に掲載するので、参照を請う。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

★安芸厳島

★安芸厳島五重塔(重文)

応永14年(1407)諸人(ほとんど女性)の勧進によって建立される。

天文2年(1533)大改修(露盤銘による)。

高さ15間1尺(約27.6m)。唐様を基調とする。屋根檜皮葺き。

心柱は初重天上から建つ。

初重柱は上部を金襴巻(朱漆塗)とし,それぞれ彩色の寄附者の名が記されているという。また内陣の天井は雲竜,来迎壁は表に蓮池,裏に白衣観音,周囲の壁板は瀟湘八景を添景とした真言八祖の壁画が描かれるという。

明治維新の神仏分離により安置仏<本尊>釈迦如来坐像・脇侍の文殊菩薩と普賢菩薩の三尊像は大願寺に移される。

2000/12/26撮影画像:

厳島五重塔01 厳島五重塔02

厳島五重塔03

厳島五重塔04

厳島五重塔05 厳島五重塔06

○「X」氏ご提供画像(2001/9月撮影)

巌島神社五重塔

2014/02/08追加:

○「A」氏(岡山模型店DAN)2010/08/06撮影・ご提供

厳島五重塔21 厳島五重塔22 厳島五重塔23

2014/02/14追加:

○「A」氏(岡山模型店DAN)2010/08/06撮影・ご提供

厳島五重塔21+:上掲「厳島五重塔21」の高精細画像

厳島社殿景観

2022/01/03:

○仲良しのM様撮影ご提供画像

2022年お正月休暇で長崎・広島に遊び、その時に厳島に立ち寄り、撮影された画像である。

安藝厳島五重塔:下図拡大図

※M様は小生の仲良し様である。

20歳半ばの普通の女の子で、職業はセックスワーカ―の業態の一つである”風俗嬢”である。

高い職業意識(プロ意識)をもってお仕事をされていて、人間の生き様について教えられることが多々ある。

◆厳島五重塔古写真

○明治初頭の五重塔

2003/5/10追加:2012/09/28文面追加;

「大日本全国名所一覧」所収、本書に収録の写真は「イタリア公使ラッファエーレ・ウリッセ・バルボラーニが明治10年(1877)〜明治13年の公使の任務を終えて帰国した時に、日本のお土産として持ち帰った日本全国に及ぶ名所旧跡等を当時の写真技術で写した写真集がイタリアに残されていた」のであるが、その写真集の写真であると云う。

○明治初頭の厳島五重塔

以上であるので、明治初頭から明治13年までの写真であろう。

この写真には、少なくとも、相輪は上がり、軒支柱はまだなく、この写真以降に相輪は除去され、軒支柱が立てられたものと推定される。

2012/09/28追加:

厳島絵葉書五重塔1:明治初頭末期

この写真は相輪はあるが(ただし少し傾いているように見える)、支柱が既に設置されている写真である。

まず、大正2年の太修理後ではありえないから、上記の明治初頭の写真から少し時代の下った頃のものと推定される。

全くの推定ではあるが、この写真から、明治初頭末期には支柱が入れられ、腐朽のためか相輪は傾き、この後危険防止のためであろうか相輪は取除かれたものと推定される。

○明治中後期の五重塔

2007/09/14追加:

「厳島写真画帖」、福田富吉編、厳島町:福田富吉、明治42年 より

厳島五重塔211(本社)

厳島五重塔212(大経堂)

厳島五重塔213(左図部分)

厳島五重塔214(南東下

から) 厳島五重塔215(左図部分)

※この明治42年刊行写真帖の五重塔写真は何れも相輪の請花より上が欠落し、各重の軒四隅には垂下防止の支柱がある。

下掲載の明治44年刊行の写真帖の五重塔写真は相輪は完備、軒支柱はない。

以上から推測すると(現在、修理記録は未掌握)、少なくとも明治後期には相輪が落ち、軒支柱で軒を支える時代があったが

明治後期にかなり大がかりな修理があったものと思われる。

「厳島百選」、藤谷寅蔵編、広島:藤谷寅蔵、明治44年

厳島五重塔311:この写真では既に相輪は完備、軒支柱は撤去されている。

2012/09/28追加:

厳島絵葉書五重塔2

相輪はなく、支柱があるため、明治中後期の写真であろう。

なお、五重塔の修理時期については以下のように推定される。

明治維新前は大聖院子院金剛院に属するも、明治の神仏分離で厳島神社の所有となると云う。

大正2年に解体修理、昭和26年屋根葺替。

大正2年に五重塔解体修理と云うことに関しては、

「明治34年(1901)から大正8年(1919)厳島神社の古建築群の本格的修理が行われる。

当初、五重塔、多宝塔、末社豊国神社本殿(千畳閣)は修理計画に入っていなかったが、最終段階で修理事業に組み込まれ修理が行われる」と云う情報があるので妥当であろう。

また

明治43年3月末の見聞として、修理以前には「今各重支柱ヲ挿入シ九輪ヲ除去シアルガ故ニ格好整ハズ」ということであったが、昭和6年の見聞として「太修理が終り、古い相輪を上げて修復」とある。(「日本古建築行脚」天沼俊一、昭和17年)

除去された相輪は保存されたいたようで、太修理で再度上げられたものと推定される。

以上のように大正2年に五重塔の大修理が竣工とすれば、上の掲載の明治44年刊「厳島百選」の写真で「相輪は完備、軒支柱は撤去されている」のは矛盾であるが、この理由は今のところ全く分からない。

2017/01/13追加:

○s_minaga蔵絵葉書:通信欄の罫線が3分の1であり、かつ「きかは便郵」とあるので、明治40年4月〜大正7年(1918)3月間の発行であろう。

安藝宮島五重塔絵葉書 五重塔及び千畳閣絵葉書:何れも、相輪を欠き、軒支柱を施す写真である。

○大正2年(大修理)以降の五重塔

2006/08/12追加:宮島地区点描中の「宮島絵葉書」より転載。

厳島五重塔・千畳敷1

厳島五重塔・千畳敷2

厳島五重塔・千畳敷3

厳島五重塔・千畳敷4

2006/08/12追加:

厳島五重塔・千畳敷5

厳島五重塔・千畳敷6

2012/09/28追加:

厳島絵葉書五重塔3 厳島絵葉書五重塔4:何れも戦前と推定される。

★厳島多宝塔(重文)

明治の神仏分離の処置で、本尊薬師如来(重文)は大願寺に遷される。

明治13年宝山神社となり、加藤清正が祀られる。清正は金比羅社に祀られていたという。

(近世初頭の恐ろしい時代に翻弄されたとしか言いようがない。)

大正7年加藤清正は豊国神社(大經堂・千畳閣)に合祀される。おそらくこの時多宝塔は厳島神社所有となる。

※2023/04/08追加:

清正が金比羅社あるいは多宝塔に祀られていた理由については、まったく分からない。

2000/12/26撮影画像:

厳島多宝塔01 厳島多宝塔02 厳島多宝塔03

X氏ご提供画像(2001・9月撮影)

厳島神社多宝塔

2006/08/12追加:宮島地区点描中の「宮島絵葉書」より転載。

厳島多宝塔1

厳島多宝塔2

2023/06/18撮影:

但し、多宝塔屋根葺替工事中であり、工期は2023年2月〜2025年9月頃竣工予定である。

厳島多宝塔21 厳島多宝塔22 厳島多宝塔23 厳島多宝塔24

◆厳島多宝塔古写真

2007/09/14追加:

○「厳島写真画帖」、福田富吉編、厳島町:福田富吉、明治42年 より

厳島多宝塔211

○「厳島百選」、藤谷寅蔵編、広島:藤谷寅蔵、明治44年 より

厳島多宝塔321

2014/07/25追加:

○「特別保護建造物集成. 第1至6輯」岡本定吉編、建築工芸協会、大正8年 より

大正8年頃宝山神社多宝塔

2023/05/08追加:

○サイト「広島県文書館」 より転載

厳島多宝塔301:寶山神社とあるので、明治後期から大正期のものと思われる。

厳島多宝塔302:「3.9.5」のスタンプがあり、厳島二重塔とあるので、昭和3年迄頃のものであろう。大正3年ではないだろう。

厳島多宝塔303:年代は不明であるが、上の絵葉書と同時期くらいと思われる。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

★厳島大明神社殿など

以下の骨子は○「神社とは何か」講談社現代新書2646、新谷尚紀、2021 による。

当たり前の話であろが、日本の社(※)は、寺院も含め、その創建から現在まで維持管理に多くの努力が払われ、その結果として現在の社の姿をみることができる。

(※)日常会話で使われる”神社”という言葉は国家神道の造語であるので、この項ではこれは使わない、”社・やしろ”と呼称する。

ただ、明治維新政府の宗教政策で、寺院整理に引き続き、社にも頑迷な因習を打破する政策(文明開化)がやみくもに実施され、社の数は凡そではあるが、半減する。その結果、現在では社の数は、おそらく、小祠を含め10万社に届かない数(※※)となっているのが現状であろう。

(※※)国学院大学岡田荘司のグループが祭神ごとに見た神社数とその分布を調査。

その集計母体は「全国神社祭祀祭礼総合調査」1995年であるが、それには約7万9千の神社が掲載と云う。

勿論、数え方によっては10万社を超える報告もある。

→祭神種類ランク

神社数については次のような数字もある。

明治31年 191、898社 神社は国家管理となる。

大正 5年 117,720社 神社合祀政策による

昭和13年 110,238社 官国幣社 205社、府県社 1,098社、郷社 3,616社、村社 44,823社、無格社 60,496社

現在では、約96,000社、あるいは約100,000社ともいう。

ここで付け加えれば、現在の日本の社にとっての大きな暗部は次の点であろう。

それは、おろらく9割以上を占める社が未だに国家神道の教義に固執し、それを捨て去ることができていないということである。

それ故、個々の社の由来が歪められ、本来の由緒が見えないことである。

一度、日本の社は立ち止まり、自らの由緒を再点検し、過去を反省し、再出発をして欲しいと願うばかりである。

ところで、社あるいは神道とは一体どのようなものなのか。

原始のことは、想像は出来ても、史料がほぼなく、分らない。

古代のことも良く分らない。

縁起式神名帳に記載された社(式内社)の大多数は、連綿と現代に伝えられていることになっている。

しかし、根幹の部分はほぼ100%嘘である。

ほぼ100%幕末から明治にかけて国学者や復古神道家が強引に付会しただけの代物でしかない。

式内社でいう社は中世にはほとんど全て廃絶したと考えられるのである。

要するに、日本の社で、古代の創建から現代までその繁栄を続けている社はほぼないと考えてよい。

一方では、古代後期から中世にかけて、寺社の間では神仏習合が普遍化する。

神仏習合は本地垂迹説に基づき流布したもので、寺社の関係性としては、社は寺院に圧倒され、社は寺院の付属物と化す。

※※この項の最後に「■神仏習合」の項があるので、参上を願う。

例えば、現在では純粋に神式と見える伊勢はどうなのであろうか。

明治維新後、”皇室の宗廟”とされ聖地とされた伊勢の内宮・外宮においても、神仏習合は顕著であった。

古代、伊勢の内外宮では、仏教忌避(※)の伝統を持ち、アマテラスが第六天魔王と密約して仏教を近づけないとしたという神話(中世神話)を創出までしていた。

(※)仏教禁忌:伊勢宮では他の社とは違って、私的参詣、僧尼の参拝や念仏、読経などは固く禁ぜられていた。

しかしながら、実際にはそれは形骸化する。

既に奈良期には大神宮寺の創建が伝えられる。

この大神宮寺は複雑な経緯を辿るが、中世近世を通じその存在が知られるも、明治維新の神仏分離で廃寺となる。

今もその寺跡は広範囲な廃墟として林野中に残る。つまり幕末迄、神宮寺は健在であったのだ。

治承4年(1181)平重衡による南都焼き討ちで東大寺大仏殿は全焼。

後白河上皇は東大寺再建大勧進に俊乗坊重源を任ずる。

重源の勧進は伊勢宮にも及び、文治2年(1189)、建久4年(1193)、建久6年(1195)の3回参具宮の記録が残る。

その時の伊勢はどのような様相であったのか。

重源の参宮は大人数の衆徒を引き連れていたが、佛教忌避の傾向の強い外宮禰宜(神官)である度会光忠も、内宮禰宜荒木田成長も、重源一行を歓迎する。

例えば度会光忠は、僧侶による外宮の直接参拝を認め、度会家の氏寺・常明寺での盛大な法楽(大般若経の転読など)を容認、荒木田成長も氏寺・天覚寺で盛大な法楽を行わせ、衆徒団へ酒食の饗応を行う。

さらに伊勢の状況の例を上げれば、蒙古襲来時の異国降伏への祈祷は密教僧侶の派遣で行なわれたし、さらには、西大寺叡尊がその教団を率いて参宮し、異国降伏の祈祷を行い、それを機に内宮そばに弘正寺を建立しその律宗教団の拠点にするということも生じている。

戦国期には内宮の門前町宇治と外宮の門前町山田との対立があり、文明18年(1486)にはその合戦で外宮の正殿が焼失し、内宮の禰宜荒木田氏経は断食自死するという事態も発生する。

そして、大檀越である天皇家の衰退により、寛正3年(1462)〜天正13年(1585)まで、120年間正遷宮は途絶する。

さて、本題に戻ると、

厳島大明神の社殿であるが、多くの寺社が戦乱や自然災害で被災・焼失し、再建を繰り返すことも多く、最悪の場合は二度と再建されなったケースも膨大な数と考えれる中で、厳島大明神は創建以来殆ど衰亡の機器に陥ることなく継承維持されてきた代表的な社である。

現在の社殿は仁安2年(1167)平清盛によって建てられた社殿群からなる。

その後、建永2年(1207)と承応2年(1223)の2度の火災で焼失の後、仁治2年(1241)清盛建立当初のまま再建され、その後は造替・改廃・新設が加えられながら、清盛時代の造形がそのまま継承されていってよい貴重な社である。

本殿は、前後に廂を長く伸ばした両流造であることと、正面が9間という非常な長大な建物であることが特徴である。

そして正面に格子戸が建てられるだけの、視点を遮る壁や扉が一切なく、非常に開放的空間を持つということ特徴も持つ。

本殿が正面9間と長大であり、開放的である理由は内陣には7基の大きな玉殿(たまでん)を安置する必要性からである。

なお、内陣は7間であるが、明治維新の神仏分離前までは最右翼に辨財天を祀っていて、7基の玉殿が祀れていた。

(現在は神仏分離で辨財天は大願寺に遷され、玉殿は6基である。)

さらに、それぞれの玉殿は清盛以前には陸上に構えられていたが、清盛によって、海上社殿に安置されたと考えられる。

清盛は大輪田の泊の港湾改修や音戸の瀬戸の開削を成し遂げた土木の技術集団をもっていて、その技術が壮大な海上社殿建立に生かされたと思われる。

社殿は入江の大量の土砂を除去した上で、岩盤が水中に現われた時点で全ての柱を立て、壮大な寝殿造を模した社殿を建築したものに相違ない。

文字通り、厳島の社殿は決して砂上の楼閣ではなく、固い岩盤の上に建てられた強固な建造物なのである。

厳島本殿・幣殿・拝殿:「厳島」厳島神社、便利堂、発行年不明 より転載

厳島大明神社殿配置図:祓殿・拝殿・幣殿・本殿と大型(寝殿風の)の社殿が並ぶ。:「神社とは何か」講談社現代新書2646 より転載

厳島本殿見取・4殿側面・本殿平面・正面・正面・側面・断面図: 同 上

◇平清盛による社殿造営とその後の厳島の変遷

縁起譚

佐伯鞍識(蔵本):

推古天皇5年釣魚中の鞍識の前に3貴女が現れ、厳島を「あらいつくし」と宣う。3貴女は女神であり、沙羯羅竜王の娘、神功皇后の妹、アマテラスの孫で、本地は大宮は大日、弥陀、普賢、弥勒である。鞍識は神主の祖である。

※3貴女は後に祭神として祀られる宗像3女神を匂わす伏線なのかも知れない。

佐伯景弘:

景弘は鞍識の後裔であり、仁安2年(1168)の文書で、推古天皇5年の創建と述べている。但し、歴史的史実とは現状確認できない。

伊都岐島神:

伊都岐島神の初見は「日本後紀」の弘仁2年(811)7月17日條である。

白河院の御落胤:

清盛は伊勢平氏の忠盛の子とされるが、実は白河院の落胤であるとの噂は当時からあり、地方の新興武士の子にしては異例の出世(仁安2年には50歳で太政大臣に昇る)を遂げたことである程度の信憑性もあり、厳島の造営に尽す情熱は出自を御落胤に求めることは無茶なことではないであろう。

清盛の自筆願文:

平家納経の自筆願文では、厳島信仰の動機はある沙門から厳島を信仰すれば必ず発得ありと教唆されたのが機縁という。

清盛は鳥羽院に命ぜられ高野山大塔を修理、その時奥之院に参拝し老僧(弘法大師)に厳島の社殿を造替すれば、栄達は間違いないと告げられ、厳島への信仰を深めるという。事実、保元の乱、平治の乱の勝利し、官位は順調に昇位するのである。

平家納経:

現在の厳島の基礎は清盛の社殿造営と平家納経にある。

納経の経典は法華経である。法華経は宇宙の統一的原理(一乗妙法)、久遠の人格的生命(久遠釈迦)、現実の人間的活動(菩薩行道)を説く大乗仏教初期の経典で天台宗(最澄・伝教大師)が根本経典としたものである。当時平安貴族の間で信仰が流行していた。(法華八請、法華十講)

清盛は、”仏教信仰”である納経により、”神”に一門の栄達を祈念したのであろうか。というより、それが普通の感覚の精神世界であったのであろう。

伊都岐島の祭神:

平家納経では伊都岐島大明神とあり、本地佛は十一面観音であり、これが基本であろう。

祭神について整理すれば、奈良から平安期には伊都岐島神が祭神であるのは普通であった。(「日本後紀」「日本三代実録」「延喜式神名帳」「平家納経」

室町後期になると、唯一神道卜部吉田家によって、市杵島姫(記紀のアマテラスとスサノヲの誓約で生まれた三女の内)とされ、それが現在に続く。

そして、さらに宗像3女神が加えられる。(この経緯は複雑であり割愛)

現在、本殿内の6基の玉殿では伊都岐島大明神を中心に中宮、外の神1社、そして宗像3女神が祀られる。

※宗像3女神:田心姫、多岐津姫、市杵島姫

※以上の解説では、6玉殿の祭神は判然とはせず。

平清盛以降の厳島:

壽榮4年(1185)壇ノ浦で平家滅亡、安徳天王入水、神鏡と神璽は回収されるも、宝剣は海中に歿す。

神主佐伯景弘は宝剣回収を勅命により命ぜられ、清盛の支援を受けていた景弘は、これを以って神主の座を守る。

建永2年(1207)清盛造営の社殿焼失、建保3年(1215)安芸國を造営料に当て、再建成る。

承久3年(1221)後鳥羽上皇による乱、上皇に加担した佐伯景弘とその一族は神主を罷免、神主は幕府御家人藤原親実に与えられる。

ところが親実及びその子孫は厳島に在島せず、惣政所を派遣して支配する形をとる。故に、実務に当たったのは残った従来どうりの世襲の佐伯氏の社家集団であり、厳島社の歴史は途絶せず継続する。

貞應2年(1223)再び社殿焼失、再建遅延し、厳島社を安芸國国主に委ねるなどの方策で仁治2年(1241)遷宮の運びとなる。この再建には時の執権・北条(平)泰時の強い意思が反映したものと思われる。

康應元年(1389)足利義満が参詣、料足3000貫などが寄進される。應永14年(1407)竣工の五重塔はおそらく義満の造営と推測される。 (五重塔建立に関する文書などはないという。)

天正15年(1587)豊臣秀吉、安国寺恵瓊に戦乱の中で戦死した死者の菩提のため大経堂の建立を命ずる。

この経堂は間もなく秀吉が逝去し、未完のままである。

南北朝期、神主藤原氏が安芸國に赴任してくる。

これは鎌倉御家人で安芸国に赴いていなかった藤原氏一族が現地での領地確保を狙った国人領主となったことを意味する。

ところが神主藤原興親が跡継ぎの無いまま病死、相続争いが生じ、これに大内氏が介入、大内氏は神主を廃し、大内氏の厳島支配とする。

これには藤原氏一族の神主友田氏が反発し、大永3年(1523)友田氏は安芸國守護の武田氏と結び、大内氏に反旗を翻す。二度の合戦の後、天文10年(1541)に友田氏は敗北、自刃する。結果鎌倉以来の神主家は全部滅亡する。

この藤原氏神主家の滅亡により改めて厳島の運営に中心となったのが、古来の佐伯氏である棚守(野坂)房顯である。

房顯は大宮の宝蔵を管理する棚守職を世襲していたが、初めは大内氏に接近し、大内氏滅後は毛利氏につき、毛利氏の保護をうけ、厳島社を代表する地位に就く。この棚守宮司家は現在の野坂宮司家へ繋がる。

天文24年(1555)毛利元就は厳島にて陶晴賢を破り、中国地方の覇者になり、特に厳島を崇敬した。

ところが元就は永禄12年(1569)長子隆元殺害犯である和地兄弟を厳島本殿社頭で斬殺する事件を起こす。

慙愧の念から、元就は厳島本殿の造替を決意、元亀2年(1571)造替なる。

引き続き棚守房顯の後ろ盾となり、大聖院・大願寺の3者による社の運営体制を維持する。

■神仏習合

1、日本の神々は六道輪廻の迷いの中にあり、未だ解脱していない存在である。神々は迷える存在であり、仏の救済の対象である。そこで神域には」神宮寺を建て、読経して供養する必要がある。しかし、神が仏になるわけではない。

2、神とは仏を守護する護法神である。東大寺大仏建立にあたってが宇佐の八幡神が勧請され守護神となる。東大寺法華堂の帝釈天・梵天もそうである。著名なところでは比叡山の山王権現、三井寺の護法善神、高野山の丹生都比売・高野明神など。

3、佛教の立場(天台教学)から、神と仏との関係に新しい解釈が生まれる。本地垂迹説である。

神は実は佛(本地)が衆生の救済のため姿を変えて現れた(垂迹)ものであるとの説である。日吉は釈迦如来、アマテラスは大日如来など。

比叡山の天台教学では根本経典・法華経28品の前半を迹門、後半を本門とし、迹門では80歳で入滅した歴史上の釈迦が説かれ、これは仏陀の仮の姿つまり迹であるという。後半の本門は永遠の仏陀つまる本門が説かれる。この考えは神と仏の関係に適用され、仏が本地、神が垂迹とされる。

2023/06/18撮影:

厳島大明神

厳島神社11 厳島神社12 厳島神社13 厳島神社14 厳島神社15

厳島神社16 厳島神社17 厳島神社18 厳島神社19 厳島神社20

厳島大明神文庫

土蔵造・本瓦葺、かつては名山蔵と称する、光明院住僧学信が発願し、法弟俊峯などが完成させた。

寛政7年(1795)蔵書と共に厳島に奉納する。厳島大明神所蔵の図書と旧竜宮界蔵所蔵の経典などを収蔵する。

この建築の様式は景教のものという。どれが景教様式なのかは分からない。

景教:キリスト教ネストリウス派をいう、異端とされ、ローマ領内での布教を禁止され、東方に移り、唐にも伝播する。

厳島文庫1 厳島文庫2 厳島文庫3 厳島文庫4 厳島文庫5

陸軍省石標

緯度経度:34.30093693969375, 132.32417585160653にあり。

厳島には陸軍鷹ノ巣砲台が構えられていた。現在もその遺構がほぼ残るという。

厳島陸軍省石標

★「中国名所圖會」

○「中国名所圖繪」はおそらく秋里籬島著で、金刀毘羅宮図書館蔵である。

巻之3より:厳島:

記事:「五重塔(麓の森の岡の山にあり。この山を塔の岡といふ。

塔の中に金剛界の大日如来を安置す。)」

○五重塔/大経堂図(部分図):2024/06/26画像入替

厳島大明神背後の経堂(大経堂/千畳敷)と多宝塔(五重塔)、文庫・宝蔵・輪蔵が描かれる。

なお、経堂背後の寺院群は弥山大聖院(座主)である.

巻之3より:厳島、弥山:

記事:多宝塔(方2間にして、高さ九輪までおよそ12間)」

○弥山細見之圖

向かって左上は弥山山上伽藍、中央右は多宝院(多宝塔)、下段には大聖院(座主)の伽藍である.。

巻の4より:弥山

記事:「多宝塔(御神馬屋の上なり。二重の宝塔にして荘厳結構なり。方2間、高11間。)」

(巻の3の記事とは高さが違う表記であり、また方2間とは意味不明である。)

○多宝塔図(

弥山細見之圖の多宝塔部分図)

※芸州厳島絵図には、多くの「神社」の鎮座も描写されているが、神社記事はほぼ割愛。

※明治の神仏分離による「処置」については、殆ど掌握できず。

五重塔・多宝塔・大経堂などのいくつかの仏堂塔については、本尊などは撤去されたが、堂塔は現在に伝えられる。

また多くの厳島社僧は、大聖院・大願寺・光明院などの数ヶ寺のみが存続し、大部は廃寺となったと推測される。

★「藝州厳島圖會」

○「厳島圖繪、巻之1-10」岡田清 編 ; 山野峻峯斎 画、出版:中島本町(広島)世並屋伊兵衛、天保13年(1842)刊

※岡田清:文化4年(1807)-明治11年(1878) 山野峻峯斎:天明4年(1784)-嘉永5年(1852)

巻之1より:厳島全図

2024/06/26画像入替:

○厳島全図(全4図のうち表2と表3を合成した図)・・・画像容量大

中央左が本社でその左に五重塔、その右に多宝塔がある。

2024/06/26画像入替:

○厳島全図中の中央部分拡大図(部分図)

左は五重塔・右は多宝塔、多宝塔背後の座主は大聖院、たな守は神職の筆頭の地位であった。

巻之2より:

・本地堂:本社の後にあり、本尊十一面観世音菩薩。・・・夏堂とも称する・・・

・宝庫:御手洗川の辺にあり、・・・

○厳島本地堂・宝庫

◇2023/06/18撮影:

厳島宝蔵:重文、室町期の建築、寄棟造・屋根檜皮葺。

・鐘楼:同所の山上にあり・・・

・山王社:本社の東坂本にあり・・・

◇2023/06/18撮影:

三翁神社

元は山王権現で、平清盛が近江山王権現を勧請したという。明治の神仏分離の処置で三翁神社と改称する。

一間社流造、屋根檜皮葺、もともとの創建は不明という。

当社は3殿から成り、中央殿に大綿津見、安徳天皇、佐伯鞍職、二位尼、所翁、岩木翁を、左殿に大己貴、猿田彦、

右殿に御子内侍)、徳寿内侍、竹林内侍の各祖神を祀る。

佐伯鞍職は安芸国の豪族、所翁は鞍職の配下の者と思われるが不明、岩木翁もこの地の実力者と思われるが不明。

・荒胡子社:山王社の北大経堂の麓にあり、・・・

・金剛院:大願寺の子院にして、同社の本願なり。

・五重塔[五層塔]:大宮の右の方、岡の上に建てたり。方ニ間半、九輪までの高さ凡十丈。

本尊釈迦如来、脇士文殊普賢両菩薩。応永14年丁亥七月建立といへり。されども何某の所建にや、詳ならず。

天文ニ年に至りて年齢ここに二百ニ十余年、殆ど頽壊に及ばんとせしに、人々是を歎きて再造せしかば壮観旧に復し・・・

九輪再興の時の銘露盤にあり。南のひらに天文ニ年癸巳三月十七日、上野前司藤原興藤、前掃部頭藤原広就、

大願寺道本 西のひらに大願寺沙弥衆慶祐尊、海宗歓端?阿、東の側・・・・・

・大経堂:桁20間、梁10間5尺余、縁幅8尺四方、欄干をつけたり。俗に千畳敷といふ。五層当の傍にあり。

本尊釈迦如来、脇士阿難迦葉・・・・

○大経堂・五重塔全図

○五重塔図(部分図)

○千畳敷・五層塔・転法輪蔵:上記の全体図

※天正15年(1587)豊臣秀吉が、千部経を読誦するためにに発願し、安国寺恵瓊に命じ、大経堂として建立する。

<桁行正面13間(約40m)、背面15間、梁間8間(約21m)、単層、入母屋造、屋根本瓦葺>

秀吉没後は、天井の板張りや建造物の外構など未完成で現在に至る。

明治5年本尊の釈迦如来坐像、阿難尊者像、迦葉尊者像は大願寺に遷し、豊臣秀吉靈神を祀り、豊国神社と改称する。

大正7年宝山神社(厳島多宝塔)の祭神加藤清正霊神を合祀する。

現在、豊国神社(千畳敷)は厳島神社末社である。

□2006/07/29撮影:

厳島大経堂

◇2023/06/18撮影:

厳島大経堂11 厳島大経堂12 厳島大経堂13 厳島大経堂14 厳島大経堂15

厳島大経堂16 厳島大経堂17 厳島大経堂18 厳島大経堂19 厳島大経堂20

五重塔・大経堂2 五重塔・大経堂3 五重塔・大経堂4 五重塔・大経堂5

・納経堂:大経堂の傍にあり、・・

・転法輪蔵:大経堂の麓にあり、2丈5尺四方の輪蔵にして、一切経ををさめたり、・・

・龍宮界蔵:輪蔵に同じ・・。

二所の輪蔵は、天文5年大願寺道本上人・・・大内義隆に請ひ、・・・天文11年・・・寄附せられき。・・・・

・円城院:南町にあり、社僧なり。奥坊神納寺と称す。・・仁和寺の末派に属す、・・・

・道成山無量寿院神泉寺:浄土宗なり、・・南町にあり。・・

※壇ノ浦で入水した二位の尼の屍が有の浦に漂着したといわれ、神泉寺に尼を弔、阿弥陀堂を建立し、

尼の木像を祀るという。後に神泉寺は廃寺、光明院に木造は遷座する。

・華降山以八寺光明院:神泉寺に隣れり。浄土宗京都知恩院末。・・末寺4宇。・・・・・

※現存、誓真和尚が修行した寺。<未見>

・谷原(やつがはら):紅葉谷の右手をのぼりて平広の原あり。・・・

・谷薬師堂:同所にあり。

・人麿社:中間谷にあり。

・中間薬師堂:同所のおくにあり。

・道祖神社:幸町にあり。

・北薬師堂:薬師町にあり。

・宝光院;薬師町にあり、社僧寺なり、天和年中仁和寺末派に属せり。・・

・龍上山西方寺宝寿院:同所のおくにあり、真言宗仁和寺の派。・・・・・

※現存

2024/06/26画像追加:

○西方寺宝壽院:堂宇は現状ほぼ変わらない、聖天堂は現存するも未見、福寿院(直下にあり)は退転か。

金比羅は石階は残るも堂は有無は不明。

◇2023/06/18撮影:

厳島宝壽院山門 厳島宝壽院千手堂 厳島宝壽院護摩堂:現在は本堂か 厳島宝壽院本堂:現在は庫裡か

宝寿院は天慶9年(946)創建と伝える古刹である。本尊は海中より出現した阿弥陀如来という。

厳島不動堂1 厳島不動堂2:西方寺宝寿院の飛び地境内。

創建創建は不明であるが、厳島神社の鬼門鎮護のために建立と伝える。

以前は大佛と云われ、釈迦如来を祀っていたが、本像は明治維新の時失われ、脇侍不動明王・毘沙門天の2躯になり、

何時しか不動堂と呼ばれるようになる。なお、堂に懸る木札には毘沙門天、不動明王、弘法大師を祀るとある。

・福寿院;大悲山と号す、宝寿院の抱地なり。

・廃愛染院:宝寿院に境内にありて、・・・本尊愛染明王は宝寿院にをさめたり。

・神力寺:西蓮町の上にあり、・・

・大御堂:同所にあり、俗に大仏といふ。この御堂は本社の艮にあり、鬼門の鎮守・・・

・廃龍翔寺跡:西蓮町の上の山にあり、・・・

・存光寺:存光寺町にあり。禅宗佐伯郡廿日市洞雲寺派なり、・・・和州多武の峰浄土院存光和尚の開基にして・・・・

※現存

2024/06/26画像追加:

○存光寺:堂宇は現状と大きく変わらない。今伊勢は未見。

なお、向かって右上に仁王門(南から北方向の小浦方向を描画)が描かれる。

この仁王門は直下に掲載する仁王門と同じものである。

◇2023/06/18撮影:

厳島在光寺 厳島在光寺山門 厳島在光寺本堂 厳島在光寺薬師堂:あと、地蔵堂、玄関、庫裡がある。

要害山の麓に所在する。曹洞宗。

由緒は良く分からないが、一説には天文9年(1538)和州多武峰浄土院から、存光坊真空寂如阿闍利が来錫、

阿弥陀三尊仏を祀ったことが開創とも云う。う。

※多武峰(妙楽寺)浄土院は多武峰別院として中世には存在したようであり、あながち荒唐無稽な話ではないが、

多武峰と厳島の関係性はよく分からない。

江戸初期、廿日市市洞雲寺第15世骨岫玄的大和尚(承応二年/1653/七月十六日寂)が再興する。

中興の後、出雲一畑薬師の十二支神(十二神将?)を持ち帰り薬師如来を祀るという。(薬師堂あり)

・仁王門:同所(長浜小浦へこゆる山路か?)にあり、往昔本宮の仁王門なりといへども其証なし。延宝6年(1678)再び創立す。

○厳島仁王門:小浦から南方向を描画

◇2023/06/18撮影:

厳島仁王門跡1 厳島仁王門跡2 厳島仁王門跡石碑 厳島仁王門跡石階 厳島仁王門跡礎石

現在は礎石2個が残り、仁王門跡の石の標識が建つのみである。

明治維新までは延寶6年(1678)建立の仁王門があったが、明治の神仏分離の処置で取り壊され、

仁王像は大願寺の山門に移したという。神力寺(廃寺)の仁王門という説もあるが、それは不明である。

・角仏堂:小浦の後にあり、役小角を安置せり。

◇2023/06/18撮影:

厳島行者堂:角仏堂とも称するようであり、役小角を祀る。おそらく、厳島でも修験者が活発に活動していたものと推定される。

巻之3より:

・預坊:宝庫の上の山の麓にあり、社僧なり、開基不詳、本尊不動・・・

この余、櫔木(かしのき)坊、大乗坊、正覚坊等の社僧寺ありしかども今廃してなし。

・宝泉院:南町にあり。南照山松寿寺と号す。京師仁和寺に属す。・・・・

・亀居山大願寺:

大西町にあり、放光院と号す。京師嵯峨大覚寺末派なり。古文書に本願寺とあり、今も本願大願寺と称する・・・。

本尊薬師如来、・・・護摩堂・・・鎮守住吉大明神社・・・

什宝 弘法大師自作尊像、・・・弁財天拾六神像・・・・

※厳島弁財天を祀る。

○厳島大願寺

□2006/07/29撮影:

厳島大願寺

◇2023/06/18撮影:

厳島大願寺山門1 厳島大願寺山門2 厳島大願寺本堂 厳島大願寺護摩堂

空海の開創と云うが伝説であろう。厳島大明神の造営・営繕を奉行する。

本堂には神仏分離により厳島神社から遷された多くの仏像を安置する。

厳島大明神本殿安置の八臂弁才天像(秘仏)及び脇侍として阿弥陀如来像と如意輪観音像(護摩堂本尊)を配置。

木造薬師如来像(重文・宮島現存最古の仏像)、

木造釈迦如来坐像(重文・大経堂本尊)及び脇侍の阿難尊者像(重文)と迦葉尊者像(重文)、

釈迦如来坐像・脇侍の文殊菩薩と普賢菩薩の三尊像(五重塔本尊・脇侍)、薬師如来像(多宝塔本尊)などを安置する。

山門に安置の仁王像は、廃仏毀釈で廃寺となった神力寺(要害山)の仁王門に安置の仁王像という。

・大蔵坊:大願寺のうちにあり、同寺の末院・・

・泉光院:中西町にあり、これも大願寺の子院なり・・

・廃仙蔵坊:あせ山のみちにあり。

・十王堂:同所にあり。

・廃真珠院:木比屋谷にあり。

・華蔵院:神厩町にあり、社僧なり、開基不詳、本尊阿弥陀・・・京都仁和寺末・・

・地蔵院:同町にあり、社僧なり、開基不詳、本尊阿弥陀・・

・廃蓮乗坊:大西町の上にありて大願寺の子院なりしといふ。

・多宝塔:

中西町岡上に建てり。方2間半余、高さ8間余ニ層なり。本尊薬師如来(行基の作なり)

大永3年6月にはじめて建立せりといふ。その後宝永3年に九輪の再興ありき。

銘に厳島御大工野阪太兵衛尉公春、同太郎作雅春、同小工豊島谷次郎、冶工藝陽佐西郡廿日市住山田氏貞能とあり。

○厳島多宝塔図(部分図)

・廃多宝院:多宝塔のかたはらにあり、もと塔の本寺なりしとぞ。

・大湯屋跡:往昔南町にあり・・・・・・

・廃瑞光寺:南町にありし。

・以中庵:同所(紅葉谷)にあり、光明院の抱地。

・瀧山水精寺大聖院:

弥山の麓にあり。真言宗天正年中京都仁和寺に属せり。

本尊不動・・弁財天女・・客殿・・護摩堂・・鎮守2宇・・、当院は本宮の別当職にして世にこれを座主と称す。・・・・・

※大師堂を除き、明治21年全焼、現伽藍はその後の再建と云う。

2024/06/26追加:

○座主大聖院・社僧滝本坊ほか4坊:大聖院及び西側社僧5坊(瀧本坊・龍灯院・増福坊・愛染院・菩提院)が描かれる。

○厳島大聖院:これは旧画像で上記の左半分である大聖院の部分図である。

□2006/07/29撮影:

厳島大聖院

◇2023/06/18撮影:

多喜山大聖院水精寺と号す。

厳島大明神の別當である。即ち厳島大明神の祭祀を司り、また社僧を統括した。

本尊は三鬼大権現、観音堂本尊は十一面観音(厳島神社本地仏という)、勅願堂本尊は波切不動明王である。

寺伝では大同元年(806)空海が弥山山上で修行し開基したと伝えるも、裏付ける史実はない。

安元3年(1177)「伊都岐島水精寺勤行日記注進状案」及び同年の「太政官牒案」に「水精寺」と見えるのが文献上の初見という。

明治20年堂宇の大部を焼失、現在の伽藍はその後の再建である。

なを、真言宗御室派に属し、現在は同派の大本山という。

しかし、山上・山下のこれだけの伽藍を再建するとはどれだけの資金力があるのだろうか。

厳島大聖院遠望

大聖院仁王門1 大聖院仁王門2 大聖院仁王門3 大聖院仁王門4

大聖院仁王像1 大聖院仁王像2 大聖院下大師堂

大聖院御成門1 大聖院御成門2 大聖院鐘楼

大聖院観音堂1 大聖院観音堂2 大聖院観音堂3 星供曼陀羅堂 大聖院玄関客殿

勅願堂と観音堂 大聖院勅願堂 大聖院釋迦涅槃堂 大聖院万福堂1 大聖院万福堂2

大聖院大師堂1 大聖院大師堂2

大聖院魔尼殿1 大聖院魔尼殿2 大聖院魔尼殿3 大聖院魔尼殿4 大聖院魔尼殿5

大聖院阿弥陀堂1 大聖院阿弥陀堂2 大聖院阿弥陀堂3 大聖院阿弥陀堂4 大聖院阿弥陀堂5

大聖院阿弥陀堂相輪

→大聖院については下に掲載の「◆大聖院及び西方院 補足」を参照。

・瀧本坊:大聖院の麓にあり、社僧なり、・・

・龍灯院:同所にあり、開基不詳・・・・・・

・増福坊:中西町にあり、天和年中に京師仁和寺に属す・・・

・愛染院:増福坊に同じ、社僧なり以下みなしかり・・・

・菩提院:本尊不動・・・

2024/06/27追加:

瀧本坊跡は大聖院仁王門脇に屋敷跡を残すと思われる。

ゴマ堂跡、龍灯院跡ははっきりしない、

◇GoogleMapより転載:

推定瀧本坊跡:大聖院仁王門を入り、右手上に屋敷跡が残ると思われる。

推定増福坊跡:写真石垣が増福坊跡と推定される。

・西方院:瀧町にあり、開基不詳、・・・当寺いにしへは東坊と称せり。

天正年中仁和寺の御室仁助法親王この嶋に御止住ありし故を以って、西方院家の号を賜ひて御門下に准せられき。・・・・

※絵図中の挿絵で判断すると、西方院は通常の社僧の寺構えをはるかに超える寺格であったと思われる。

2024/06/26追加:

○社僧西方院ほか5坊・神職屋敷:東側社僧6坊(西方院・多聞坊・修善院・執行坊・東泉坊・松ノ坊の社僧6院坊)及び、

村井氏・上ケイ・祝師・棚守屋敷の4神職屋敷が描かれる。

◇GoogleMapより転載:

西方院跡1:中央やや左手に「西方院跡」の石碑がある。 西方院跡2 西方院跡3

西方院跡4:雪舟園の門札を掲げる。

→西方院については下に掲載の「◆大聖院及び西方院 補足」に詳細がある。。

・多聞坊:瀧町にあり・・・・

◇GoogleMapより転載:

多聞坊跡1:向かって右の石階は西方院石階 多聞坊跡2 多聞坊跡3

・修善院:同上、本尊釈迦・・・

・執行坊:胴上、本尊不動・・

・東泉坊:同上瑠璃山と号す。本尊薬師・・・

・松の坊:上に同じ、本尊阿弥陀・・

・長楽寺:上に同じ、本尊日輪観音・・

・荒神堂:瀧町の山にあり。

・瀧薬師堂:同所

・棚守将監屋敷:当家は大宮の棚守職にして舞方を兼司り・・・・本の氏は佐伯にて・・・

◇2023/06/18撮影:

大聖院前社僧跡1:向かって右は多門坊、右の石階と石垣は修善院 大聖院前社僧跡2 大聖院前社僧跡3

厳島棚守屋敷跡 厳島上卿屋敷跡 厳島粟島社:上記の社僧跡に対面してある。

北側から、棚守屋敷、祝師(ものもうし)、上卿(しょうけい)、村井氏と4神職の屋敷が並び、

さらに座主坊に向かって、東泉坊・執行坊・修善坊・多門坊などの社僧の屋敷が並ぶ。

棚守屋敷:近世の厳島大明神は別當大聖院(座主)、大願寺、棚守によって管理・運営される。

棚守は神職の首席として神事を執行した。また大内義隆や毛利元就の御師ともなる。さらに広島藩主の来島時の座所でもあった。

厳島大明神神職林家(上卿)屋敷:現在の建物は元禄期の建築(主屋・表門)で【重文】である。表門は一間薬医門、屋根杮葺。

巻之4より:

弥山:

・・夫当山は高野弘法大師の開基なり。・・・・

2024/06/26画像入替:

○厳島弥山全圖

・石地蔵堂、経塔、大師堂、火消不動堂、祈不動堂、瀧宮、愛染堂・・

・仁王門:・・・これより上弥山の本山にして・・・

・大日堂:・・・弥山の本堂にして所謂神護寺これなり・・・

・覚鑁堂:一に興教堂といふ・・・

・聖天堂、毘沙門堂、鐘撞堂、文殊堂、大威徳明王堂、虚空蔵堂、行者薬師堂・・・・

・求聞持堂:本尊虚空蔵(弘法大師作)・・・

・三鬼堂:瑞垣20間、盤石のうへに建つ。祭神三座・・・

・奥院大師堂、弥勒堂、日輪観音堂、十王堂、飛不動堂・・・

◇2023/06/18撮影:

大聖院弥山本堂1 大聖院弥山本堂2 大聖院弥山本堂3 大聖院弥山本堂4

大聖院弥山靈火堂1 大聖院弥山靈火堂2 大聖院弥山靈火堂3 大聖院弥山靈火堂4

大聖院弥山三鬼大権現1 大聖院弥山三鬼大権現2

大聖院弥山仁王門1 大聖院弥山仁王門2 大聖院弥山仁王門3 大聖院弥山仁王門4

大聖院弥山仁王門5 大聖院弥山仁王門5 弥山仁王門仁王像1 弥山仁王門仁王像2

仁王門は平成11年台風18号により倒壊、平成24年再建。

大聖院弥山閼伽井屋 大聖院弥山水掛地蔵 大聖院弥山丁石:丁石についてはWebサイトに各種解説あり。

●未見及び退転した堂宇など

弥山観音堂・文殊堂

◇GoogleMapより転載:何れも未見

弥山観音堂 弥山文殊堂

弥山昭和27年頃本堂・弥山鐘楼跡

◇ページ:弥山「 頂上付近」 より転載

昭和27年頃の弥山本堂と霊火堂:現在の本堂・靈火堂とは「別物」であるが、その間の事情は未調査。

弥山鐘楼跡:弥山鐘楼は台風で倒壊し未だ再建ならず。

弥山鐘楼

◇ブログ『はつかいち』 ぶらり>弥山の鐘楼跡 より転載

弥山鐘楼:退転。梵鐘は重文、治承元年(1177)平宗盛の寄進の刻銘<但し追刻という>があり、現在は弥山本堂に遷す。

弥山毘沙門堂

◇ブログ『はつかいち』 ぶらり>弥山の毘沙門堂跡 より転載

大正8年弥山毘沙門堂:明治40年焼失(「宮島町史」)と云うも、大正期には存在していたのではないかとの疑念がある。

大正8年広島湾要塞司令部検閲・認可絵葉書である。

弥山毘沙門堂再建小堂:いずれにしろ、毘沙門堂は退転し、その後この写真のような小堂が再建されたようである。

昭和6年「呉鎮守府」の検閲・裁可があるので、その頃までには、毘沙門小堂が再建されたのであろう。

巻之5:

本ページの主題からは特に取り上げるものはなし。

----------「厳島圖繪」 end ----------

◆大聖院及び西方院 補足

○「宮島「雪舟園」(旧西方院庭園)について」菊竹倉二・神田俊也(造園雑誌16(2),18-22,1952 所収) より

◆弥山大聖院

大聖院は、厳島神社の別当職として住持を「座主」と呼び、多くの供僧を率いて神社の法会供養を掌つていたものである。

「座主」は供僧の最高職であり「阿闍利」に補せられその下に「学頭」「大法師」があり一般供僧がそれに従つていたようである。

之等の僧坊が何時頃からあつたかははつきりしないが、厳島神社に残つている古文書によると、鎌倉時代初期には既に20連ねられ、戦国時代の終りには17坊の名が連ねられている。

なお、大聖院は明治21年火災に遭い堂宇悉く灰燼に帰し、その上幾多の文献も焼失してしまつたため、現在山麓にある滝山水精寺と平家の時代彌山の頂上にあつたと思われる水精寺と同一のものであるか否かも不明である。しかし「阿闍利」を一口置くと言う太政官符も伝わつて居り、それから考へて現在の大聖院の地に僧庵があり、僧達は毎日27丁の嶮道を登つたと思われる。

◆西方院

西方院は滝本坊・増福坊・龍灯院・愛染院・多聞坊・菩提院等と共に真言宗滝山水精寺大聖院の憎坊の一つである。

水精寺と言う寺が何時頃からあつたかは詳かでないが、平宗盛が奉納した梵鐘の銘に"彌山水精寺"とあり平家の時代既に存在していたと思われる。

ただこの梵鐘は厳島彌山の頂上近くにあつた毘沙門堂の横にあり、此の毘沙門堂も明治維新前迄は水精寺と呼ばれていたと言うから、平家の時代には真言宗の寺に多くその例を見る様に彌山の頂上附近に建立されていたものが、何時かの時代に現在の位置即ち山麓に下りたものと考えられる。

西方院に関しても文献の焼失してしまつた今日開基年代等詳しく知る方法は無いが、厳島神社所蔵の「厳島図会」によれば

「当時いにしへは東坊と称せり、天正年中仁和寺の御室仁助法親王この島に御正住ありし故を以て、西方院家の号を賜ひて御門下に准ぜられき抑仁助法親王とまうしたてまつるは伏見宮敦親王の御子におはしまして後奈良天皇の御猶子なりき」とあり又「御法流御再興の御志深くおはしましたにより、年藪行脚の墨染に御衣をやつし給ひ、玉敷の都をあくがれて西国のかたに御下向ありしに、当島大聖院良弁の遺弟良政幼にして法務に堪えざりしかば、示諭教授の御為につひに此の島に御留錫なしたまひたり、世こぞりて厳島の御室と称し奉りぬ」

尚当図会巻之三、西方院の頃の末尾に「当院の林泉は雪舟の作にしてはなはだ古雅なり」とあり、加賀の俳人大淀の三千風も記を作つて称讃している。之が当院の林泉が雪舟園と呼ばれる由来であると思われるが、当院の林泉が雪舟の作と信じられている理由は外にもある。

次に画聖雪舟の西国地方に於ける足跡を辿ると、寛正年中(1460-66)周防の大内氏の招聘を受け山口に赴き、次で応仁元年(1467)明に渡り在明3歳、文明元年帰朝している。当時雪舟50才、その後一旦京都に帰つたと言う説もあるが、暫くして豊後に至り文明8年(1476)には大分の西北風光絶佳な上の原の地に天開図画楼を築いて閑居している。

しかし此の頃の雪舟の足跡ははつきりせず、豊後の日田郡求来里村医王山正法寺に雪舟の旧蹟ありと言い、同郡中鶴河内にも其の旧蹟ありと言い、又豊前の彦山亀石坊にも雪舟の築山ありと伝えられ「古画備考」には一説として芸州御許山仏通寺に住むとあり、相当広く諸州を歩き廻つている様である。

之から考えると、雪舟は京から西下の途次又は仏通寺への往復に安芸地方を歩いて居り、清盛が社殿を造営して以来その壮麗さを内外に誇り歌人墨客の杖を引くもの絶えなかつたと言われる厳島に幾度か立奇り幾日か留つたと考えるのは極めて自然である。

尚、厳島には旧西方院庭園以外に雪舟作と伝えられる幾多の旧蹟が残つているのも、曾つて雪舟が此の地に遊んだ事実を裏付けるに役立つているのである。

その上此の西方院庭園が後に述べる如くその様式、手法から室町時代の庭園の面影を偲ぱせ雪舟好みの構成を現在に残しているために、当院の林泉が雪舟の作として疑われなかつたのである。

唯之を否定する事実は当林泉の東南奥まつたところにある蓬莱石に"林泉開山慶遍尊位"なる銘が刻まれていることである。明治21年の大聖院の火災に幾多の文献の完全に焼失してしまつた今日慶遍尊位なる人物について何も知る事が出来ないのは残念であるが、庭園の様式、手法から室町時代の林泉なる事が認められ雪舟と何等かの形に於て関連性があつたと言う事は考えられるのである。

此の西方院は明治維新後大聖院の所属を離れ廃寺になり、それ以後当時の第五師団長野津中将の別荘になつて居り、現在の建物もその時建て変えられたものである。

現在は大下歳男氏の別荘になつて居り、その間、所有者は数人に及んでいるが各人とも雪舟園林泉に関しては鄭重に取扱ひ旧状の保存に務めているのは幸いと言うべきである。

全体的構成

厳島西方院部分図:上掲の「厳島圖繪」中の社僧西方院ほか5坊・神職屋敷の部分図である。

西方院の全面積は約800坪であり庭園の面積は約450坪である。

庭園の西側は土塀により溪流に接し南側及び東側は直ちに山が迫り天然の林木が欝蒼と茂つて居り、此の東側の山は崖になつて迫つているから、西方院が建立される時、山を開いたものと思われる。

現在北側にある建物は明治初年建て変えられたものであるが、前記「厳島図会」によると書院造りの建物が描かれている。

<以下 省略>

-------------------------------------------------------------------------------------------------

★その他の厳島絵図

2007/01/01:「Y」氏ご提供

「芸州厳島之図」:「改正日本国尽6-山陰道・山陽道」瓜生寅、明治7年、淡彩木版挿絵、右端の五重塔は不審

、多宝塔であろう。

2013/08/09追加:

「旅行手記」松浦武四郎(「松浦武四郎紀行集. 中」 1975 所収) より

※「幕末の探検家松浦武四郎と一畳敷」では、「社寺雑記」(野帳)に記載あり。天保8年(1837)前後に厳島を訪れたと思われる。

厳島景観圖

向かって左手に五重塔、右手に多宝塔が描かれる。

2006年以前作成:2024/09/19更新:ホームページ、日本の塔婆

|