3.5km 夢の通い路

兵庫県の最北端にある竹野町は、

日本の渚百選にも選ばれる風光明媚な土地柄だ。

竹野町東大谷、たけのこ村キャンプ場近くが旧鉱山跡となる。

日本鉱業株式会社所有、金の含有量は14.8~0.3g/t、

明治28年~昭和24年まで稼働、総精鉱量 243,992t 金の総産出量4,625kgとなる。

付近には旧坑外選鉱場跡と貯鉱舎を繋ぐシュートが残存する。

かつては虫谷(むしたに)坑6番坑から選鉱場上部までトロッコ線が走っていた。

巨大な石垣の壁で槽が分割されている。

トロッコで運ばれた鉱石はこの上部の選鉱場に搬出され大割、手選を行った。

手選後の精鉱は佐賀関製錬所に送鉱された。

大正3年(1914)からはガス発電機による火力発電を行い、

コンプレッサーを稼働、削岩機と坑内の空気清浄を行った。

電気は巻上機、坑内排水ポンプ、職員住宅の電灯にも流用された。

しかし竹野川流域の村落に電灯がついたのは大正11年(1922)初夏になってからであった。

旧坑外選鉱場跡のすぐ脇に残る虫谷坑 7坑口である。

旧坑口は轟本坑 明治28年(1895)~、鬼神谷坑 明治元年(1868)~ 、

虫谷坑 大正12年(1923)~、新鬼神谷坑 昭和16年(1941)~などである。

7坑口内には堰があり、ダムのように水を貯めている。

坑道内に壁を作り坑内水位を上昇させ、露出している黄鉄鉱を水没させるのが目的である。

水没させることで酸化を防ぎ、硫酸の形成を抑制することで水質改善行うのである。

7坑口内は通洞坑として機能していたようだが、

鉱水を迂回する転流坑または疎水坑道のような機能を持つ。

時代によっては選鉱用の用水確保のための坑内ダムだった可能性もある。

開坑当初の坑口は上部の第一坑、竹野川右岸の第二坑の二か所であった。

品位は金10g/t、銀700g/tであった。

これは製錬後の不要な鉱滓を川向うに流す桶用のアバットのようだ。

大正の初め、採掘した鉱石は選鉱して二坑近くの鉱石積出場に送り、

そこから1t積みのトロッコで馬鉄により約3kmの軌道を運搬し、

竹野駅西側の鉱石専用プラットホームまで出鉱した。

こちらも斜面に残る鉱滓運搬桶用のピアの基礎のようだ。

大正7年(1918)9月の竹野川大洪水では、坑内の一部が水没し、

竹野川に架けた鉱石運搬専用橋が流失した。

大谷川を跨ぐ鉱滓運搬用桶の橋脚跡が残る。

大正7年の竹野駅鉱石輸送量は10,274tであり平均含有量は金22.7g/t、銀477g/tと良好であったが、

その後、地下水の増加により採掘困難となり9月に終屈となる。

大谷川の右岸には明らかに人工的に盛土された一画がある。

ここにはかつて沈殿槽が2基あり、

製錬後の不要な鉱滓を堆積した。

マウスon 鉱滓

マウスon 鉱滓

やがて山中に巨大な青化製錬所が現れる。

工程に従って確認するためにまずは最上段を目指す。

鬼神谷坑は轟の阿古谷本坑の西1kmにあり、平均含有量は金3.5g/t、銀340g/tであった。

本坑に存在した発電所から送電を行い、それは空気圧縮機、巻上機、排水ポンプなどの稼働源となり、

大正10年(1921)間で採掘した。

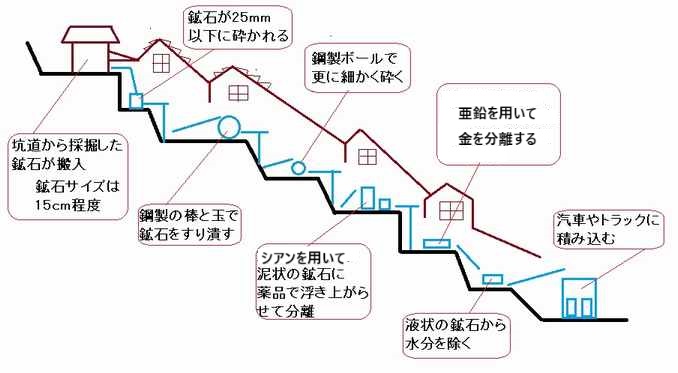

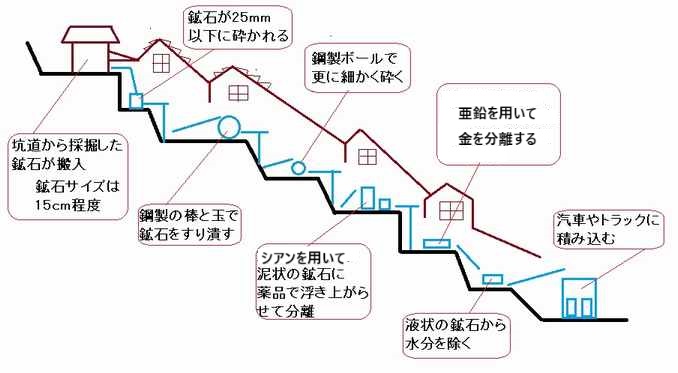

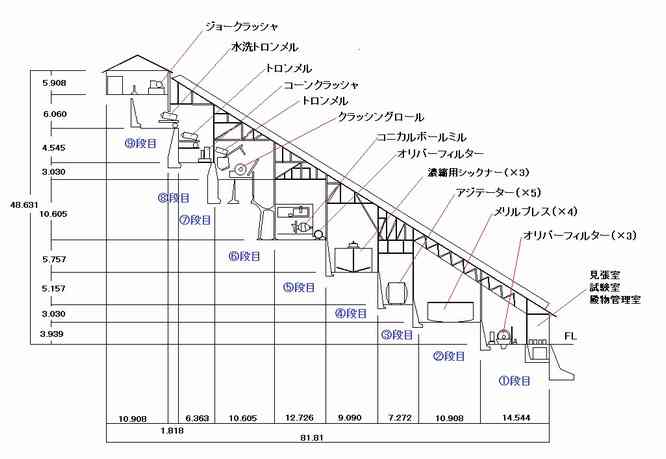

青化製錬所の概念図である。

選鉱場の斜面傾斜は25度前後、ここに階段状に施設は配置される。

これはカスケード(連続した小滝)方式と呼ばれ、

一旦最上部に運んだ鉱石を処理しながら最下層で製品とする、

重力に従った効率の良いシステムだ。

大正9年(1920)には久原鉱業株式会社の探鉱係員が、東大谷の山頂近くで優良な金鉱脈を発見した。

この奥虫谷坑は山深く、その鉱石搬出には専用軌道の敷設も必要で、山麓を半周する約3.5kmの軌道を新設、

これを既存の本坑軌道に接続した。

大正11年に阿古谷本坑は採掘中止となり、東大谷の奥虫谷坑に鉱区の中心は移る。

大正13年には事務所、工作所、分析所、供給所などが完備された。

この奥虫谷坑には7坑口が開発されたが、

一部の通洞により東大谷集落の飲料水が枯れるなどの不具合が発生し、

採掘途中で廃止された。

昭和3年(1928)に新たに奥虫谷坑から西北約600mの場所に鉱脈が発見され、

これは長滝坑として採掘が進んだ。

品位は金3.55g/t、銀376g/t、通気のために他坑道と貫通させ、

奥虫谷坑の鉱石と共に日本鉱業(株)佐賀関製錬所に鉱送された。

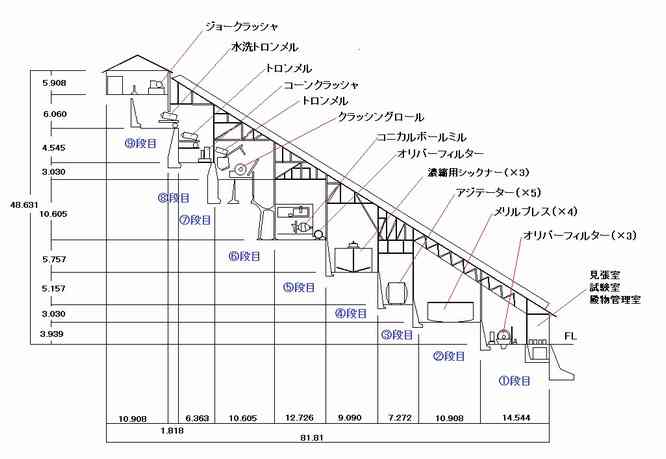

これが青化製錬所 断面の機器配置図をCAD化したものである。

全9段編成で上部⑨段目で大割、⑧段目で水洗、⑦/⑥段目で破砕、⑤段目で摩鉱、④段目で脱液、

③段目で青酸との反応槽、②段目で亜鉛との混合、①段目で金合金と鉱滓の分離となる。

順を追ってみてみよう。

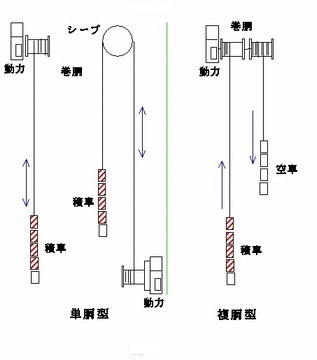

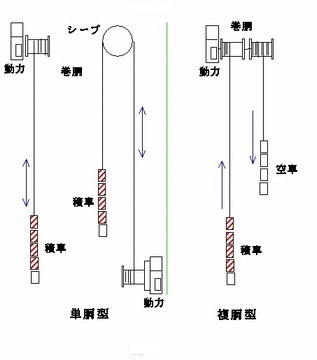

こちらが10段目、選鉱所上段の巻上施設の基礎となる。

動力であるモーター、巻上機である巻胴、あるいは滑車が配置されていたと思われる。

製錬前の採掘した鉱石は、コース巻きなどを用いて一旦製錬所最上部へ運びあげられるのだ。

コース巻きとはコース(綱首)と呼ばれる鋼製ロープの先の留め輪を用いて、

鉱車(トロッコ)を連結し、巻上機でインクライン軌道上を巻上/巻下ろしする方法である。

単胴巻きと複胴巻きがあり、前者は単線軌道を1本のロープを用いて交互に巻上、

後者は複線において複胴の巻上機にて2本のロープで空車と積車を同時に運転する。

この施設の間の傾斜にインクラインと呼ばれるレールを敷設した軌道があったのだ。

最下層から製錬前の鉱石を満載した鉱車を引き上げ、

山上の貯鉱上に鉱石を運搬する。

マウスon インクライン

マウスon インクライン

インクラインの最上部から貯鉱場に鉱石を運搬する軌道敷の基礎が残る。

搬出した鉱石は再びこの水平軌道の鉱車に載せられ、製錬所最上部に移送される。

製錬所下部1~4段目が製錬施設、上部5~9段目が選鉱施設のようだ。

⑨段目は恐らく操車場の機能があり、空車のトロッコや搬出待ちの鉱車の行きかう、

複線の軌道入替ヤードがあったようだ。

全ての施設が建屋で覆われていたが、今は屋根もない。

マウスon 9段目

マウスon 9段目

三槽の貯鉱場がある。

ここから砕かれて分粒された鉱石が下層に落とされたのだ。

付近には粗砕用のブレーキクラッシャ(ジョークラッシャ)の設置個所が残存する。

振動をもって50~120㎜程度にまで鉱石の粉砕を行っていた。

ブレーキクラッシャは中心が偏ったホイールが回転し、

スイングジョーと呼ばれる板が反復することにより、

繰り返し挟み込む作用で鉱石を磨り潰す機械だ。

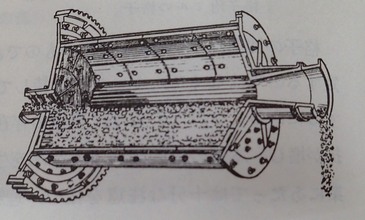

⑧段目には大型水洗分粒装置(トロンメル)が設置されていた。

坑内鉱は粘土質が多かったため、受入後、水洗式トロンメルによって原鉱を洗浄し、

粘土質を除去、鉱石の大きさごとの分粒を行ったようだ。

マウスon 8段目

マウスon 8段目

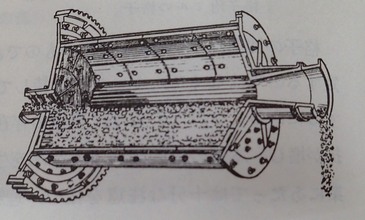

トロンメルは円筒状のメッシュ構造で、回転しながら内部の鉱石を分粒する。

粉は網目を通り抜け早くに落下、塊はトロンメル内部に残存、

回転速度や円筒の傾斜、網目のサイズによって鉱石をより分けることができる。

これに外部から水流を当てることで、内部鉱石を洗浄するのである。

(写真は他鉱山の遺構)

マウスon トロンメル

マウスon トロンメル

⑦段目は再度、クラッシャーで粉砕後の鉱石をトロンメルで分粒する工程のようだ。

トロンメルで粉/粒/塊に分け、

塊は再度クラッシャーに掛けられる。

マウスon 7段目

マウスon 7段目

同じ⑦段目にはコーンクラッシャの設置個所がある。

コーンクラッシャーという装置は二次破砕に使用され、中塊を20㎜程度以下に砕く。

発生する異なる大きさの粒はメッシュのふるいに掛けられ5種類の大きさに選別される。

コーンクラッシャーは偏心回転しながら上下動するマントルという傘状の刃具と、

コーンケーブに挟まれた鉱石(緑)を衝撃を用いて磨り潰す装置だ。

この工程で鉱石はずいぶん細かくなる。

⑥段目から上部を望む。

階段状の選鉱施設が望める。

ここには秤量器と呼ばれる重量計測装置があった可能性がある。

マウスon 6段目

マウスon 6段目

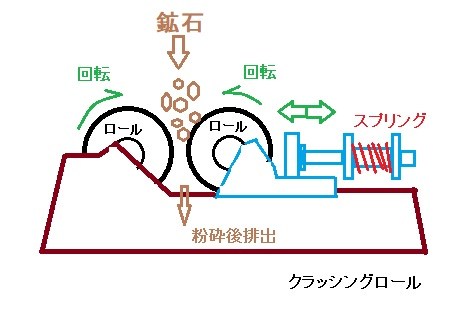

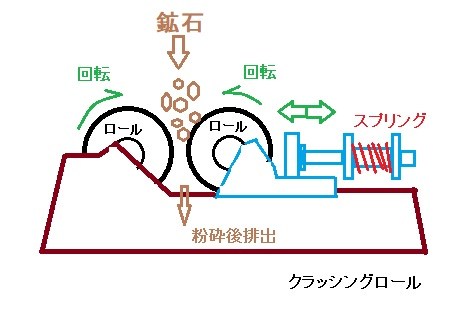

⑥段目は再びトロンメルとクラッシングロールの密閉型回路で細砕する工程だ。

クラッシングロールはスプリング式ロール砕鉱機と呼ばれるもので、

一定範囲の大きさの鉱石を破砕できる。

クラッシングロールは回転する円筒状のロールの間に鉱石を投入し、

片方のロールはスプリングでスラスト方向に稼動可能となり、

間隔が開いて大きな鉱石を噛み込みながら粉砕する。

⑤段目は複数のミルが設置された粉砕ブロックだ。

ミルは調理用ミルと同じく粉末状にする摩擦と衝撃を利用した粉砕機だ。

6~9段目が破砕工程であったのに対し、5~4段目は摩鉱工程となる。

マウスon 5段目

マウスon 5段目

破砕により20㎜程度になった鉱石は、青酸(シアン)との化学反応行程に備えて、

ボールミル・ロッドミル・コニカルボールミルを組み合わせて、

更に細かく適正な粒度に揃えられる。

黄鉄鉱に付着している金の粒度は1ミクロン以下であり、

その抽出はシアン濃度、温度、粒度などに左右される。

実際の反応粒度は0.075~8mmの範囲であると言われており、

その範囲外に大きくても小さくても反応成果に影響が出る。

5段目から続く貯鉱舎は粒度別に鉱石を分類して保管する。

必要に応じてブレンドしたり、単品の粒度の鉱石を下部から排出する。

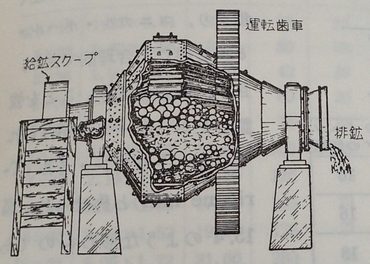

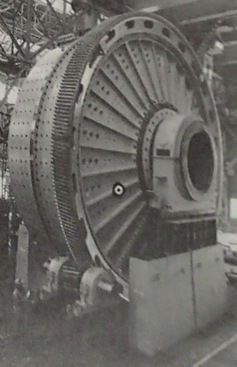

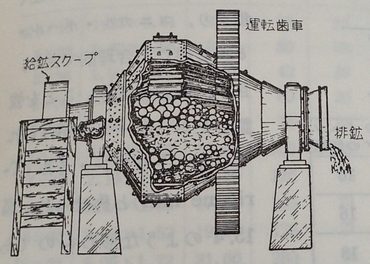

工業用ミルには『ロッドミル』『チューブミル』『コニカルボールミル』などの種類がある。

これらはその装置が設置された基礎部で、衝撃や磨り潰しの効果をもって、

大きな鉱石を粉砕する工程である。

回転する太鼓のような筒の中でボール(鋼球)やロッド(太い鉄棒)を鉱石と水を一緒に投入する。

鉱石は壁に当たり、鉄材の衝撃を受けて細かく砕かれてゆく。

円筒が速く回転すると遠心力で、鉄材は容器の内壁に張り付いたままだ。

遅く回転すると低い位置で転がるのみとなる。

その中間速度で回転すれば、鉄材はある高さから放物落下し、

また一部は円筒底部を転がり、衝撃と磨り潰しの効果を生み、

同封された鉱石は激しく磨り潰される。

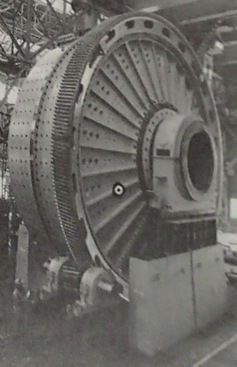

粉砕機の代表格と言えば、この『ボールミル』である。

高さは1.2m~5mのものもある。

直径50~80㎜程度の鋼球を使用し、複数のミルで粉化の強弱を調整したり、

鋼球の大きさで粉砕力を調整したりする。

対してもう一方がこちらの『ロッドミル』。

ボール(鋼球)の代わりに円筒の内面長にほぼ等しい長さのロッド(太い鉄棒)を使用し、

ロッドミル同様に回転にて内部の鉱石を粉砕する。

『ボールミル』は粉砕が点で行われるのに対し『ロッドミル』は線で行われる。

鋼球の場合は粒の大小にかかわらず、同じ粉砕作用となるが、

ロッドの場合はその荷重線に大小異なる粒が同時に混入し、

大粒から順に粉砕、小粒がそれ以上粉砕されない二次的効果がある。

その中でも円筒の一部を円錐にしたものが『コニカルボールミル』であり、

中心軸からの半径距離が異なることで粉砕度合いを調整し、

大小異なる鉱粒に粉砕力の強弱をつけることが可能となる。

ミルで摩鉱したあとは、シェ―キングスクリーンという振動式ふるいを用いて

更に厳密な粒度分けを行う。

マウスon シェ―キングスクリーン

マウスon シェ―キングスクリーン

付近では消石灰の生成が行われていた。

シアン(CN-)は酸性下で水素イオン(H+)と結合し、猛毒のシアン化水素ガス(HCN)が発生する。

アルカリ性にしてガスの発生を抑えるため、消石灰は不可欠となる。

消石灰は生石灰と水を混合して製造する。

④段目から下は青化製錬のための工程となる。

金銀がシアン溶液に溶けやすいという性質を利用したもので、

このシアンとは プルシアンブルー(紺青)を語源とし、

青色顔料を由来とした青酸化合物(青酸カリ)である。

マウスon 4段目

マウスon 4段目

泥状になるまで磨鉱した鉱石に空気を吹き込みながら撹拌濃縮される。

3つのシックナーに流入した泥は水分を減少させて濃縮される。

この土台は酸素供給源のコンプレッサーの台座4台である。

付加した酸素(O2)により、酸化力の強い過酸化水素が生成し、

金(Au)から電子(-)を引き抜くことで、シアンが金と結びつくもので、

酸素は反応に不可欠である。

③段目はリーチング工程。

泥状と化した鉱石には石灰と酸素と共にシアン化ナトリウム液を加えて、

アジテーター内で2昼夜撹拌される。

その後、金(銀/パラジュウム)合金はシアンと強固に結びつく。

マウスon 3段目

マウスon 3段目

②段目、ここにはメリルプレスというろ過機4基があり、

亜鉛粉を投入しシアンと結びつくことで、金銀合金の析出を促す工程だ。

マウスon 2段目

マウスon 2段目

その水切りした沈殿物を乾燥の上、

佐賀関精錬所に鉱送し電解製錬にて純粋な金を抽出した。

マウスon メリルプレス

マウスon メリルプレス

①段目、撹拌を終えた泥状物質は 「オリバーフィルター」 を通過、

金銀合金を含んだ濾液と汚泥状の鉱滓に分かれる。

オリバーフィルターは真空回転円筒ろ過機のことで汚泥を脱水する。

苔むした遺構が残る。

鉱滓はオリバーフィルターで脱液後、

ケーキとなったスポンジのような塊を前述の大谷川の右岸へ廃棄堆積する。

①段目には見張り室、試験室、

そして殿物管理室が存在した。

事務所的な建屋があったようだが今は荒れ地だ。

選鉱所から森を進んだ奥には石垣がありその上段には平場がある。

ここには分析所が存在した。

分析所の業務は大きく二種ある。

一つは採掘した鉱石の鉱物含有量を測定し、

富鉱を予想したり鉱脈を確認することだ。

周辺には試験用の皿や素焼きの坩堝(るつぼ)が散乱している。

分析所のもう一つの重要な業務は、製錬の効果が有効かどうかの検証である。

鉱石の粒度や温度、試薬の量などの相関を計測し、作業が適正か否かを検討するのである。

更に山中深くを進むと、石垣を組み合わせた土堤がある。

これは火薬類を保管する火薬庫跡だ。

火薬庫は万一の爆発に際して他への被害を最小限に食い止め、また盗難の恐れがないことを目的とされる。

日本では1級から3級までの火薬庫、煙火火薬庫、導火線火薬庫の5種に分類され、

それぞれ最大貯蔵量、構造、保安距離などが規定されている。

壁は厚く重厚な造りながら、建屋の屋根が抜けている。

これは火薬庫の特徴で、もしもの暴発の際に上部に爆風が抜けるよう、

屋根は薄く造ってあるのが要因だ。

火薬庫の隣には小型の建屋が並ぶ。

土堤で覆われたこちらの建物は恐らく火工所。

火薬と雷管/導火線などは同じ棟で保管できない決まりとなっている。

火薬庫の設置に関しては火薬取締法によって詳細な規定がある。

設置場所の保安距離、土提は屋頂以上の高さが必要、

保管できる火薬の量など、すべては防爆のためだ。

青化製錬には猛毒のシアンを使用しており、

鉱害が発生したり、中には製錬を禁止されている国もある。

かつて65か所あった青化製錬所は、現在九州の串木野鉱山のみとなる。

昭和18年の金山整備令での金鉱山休廃止以降、

どうして青化製錬は復活しなかったのか。

これには二つの理由があると思う。

一つはやはり猛毒の青酸を使用する危険性。

その致死量は0.15g、摂取すれば胃酸と反応後、ガス化して15分で死に至る。

シアンは非常に金属と結びつきやすく、血液中の鉄イオンからなるヘモグロビンと連結、

酸素を運ぶことができなくなり、低酸素により死に至る。

もう一点は金が副産物として産出する二次的な理由。

現在、金鉱石は銅、鉛製錬所にフラックス(脱酸)用の珪酸鉱(SiO2)として売却されている。

つまり銅製錬の溶剤として用いられる珪酸鉱(SiO2)の代わりに

金鉱石(SiO2 分85%以上)が用いられることで精錬時に不要な金が抽出、そして回収されているのだ。

竹野鉱山も戦後、鉱山としては製錬所を失い、銅精錬のための珪酸鉱の採掘に切り替えたが、

それは6年間の維持存続となる末路を辿ることとなった。

本坑の見学につきましては中竹野地区コミュニティの方に確認の上、

許可を取ってから入山するようお願いします。

戻る

マウスon 鉱滓

マウスon 鉱滓

マウスon インクライン

マウスon インクライン

マウスon 9段目

マウスon 9段目

マウスon 8段目

マウスon 8段目

マウスon トロンメル

マウスon トロンメル

マウスon 7段目

マウスon 7段目

マウスon 6段目

マウスon 6段目

マウスon 5段目

マウスon 5段目

マウスon シェ―キングスクリーン

マウスon シェ―キングスクリーン

マウスon 4段目

マウスon 4段目

マウスon 3段目

マウスon 3段目

マウスon 2段目

マウスon 2段目

マウスon メリルプレス

マウスon メリルプレス