秋の川の街

羽幌町は苫前から遠別に至る海岸線16kmに達し、

天売、焼尻島を望む海岸線に羽幌町市街地が発展している。

その海岸から遡ること15km、

築別とはアイヌ語の『チェック』=「秋」、『ペツ』=「川」を語源とする。

ピッシリ山から流れる築別川は水田稲作の水源となり、

そこに広がる築別原野は南北に分かれる。

北側では水田経営が行われ、寒冷地に適した品種が生産されている。

やがて忽然と藪の中に廃墟が現れる。

かつての羽幌炭鉱鉄道、築別炭鉱駅に詰める保線区員住宅跡だ。

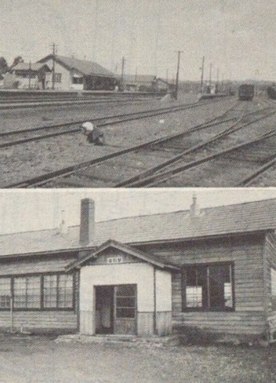

昭和16年(1941)には国鉄羽幌線が築別駅まで開通、

築別炭鉱までの炭鉱鉄道が接続される。

2階建ての建屋はブロック積で内部はすでに何もない。

昭和25年頃には羽幌炭鉱の設備が整い躍進期に入る。

羽幌町は昭和30年代に人口3万人を超える市街に発展する。

築別地区には明治28年(1895)に土地貸付と共に本州各地から開拓者が入植、

農業を中心に改良事業が繰り返された。

その後、酪農、林業に次いで商業、製材工場、澱粉工場などが繁栄した。

国鉄羽幌線が羽幌まで竣工したのは昭和7年6月で

その後、昭和12年(1937)からの日華事変により、

国内資源開発が急がれた。

政府は羽幌奥地に眠る石炭を採掘し、輸送のための築別−羽幌間の鉄道敷設を急いだ。

この羽幌炭礦鉄道は昭和15年(1940)に工事開始、昭和16年12月9日に開通した。

奇しくも前日12月8日は真珠湾攻撃が開始された日程となる。

この羽幌炭鉱鉄道の開通により築別駅周辺は駅職員や炭鉱保線区員の住宅が立ち並び、

また当時はまだ鰊漁が盛んな時期であったため、

駅前には商店、理髪店、飲食店や旅館までが賑わった。

築別に自動車が導入されたのは昭和32年(1957)から、

昭和60年(1985)には地区内に自家用車98台、

小型トラック65台の統計がある。

昭和45年(1970)に羽幌炭鉱は閉山を迎える。

昭和59年(1984)には築別の人口は417名となり個数19戸に減少する。

冒頭で解説した通り、

閉山を迫られた段階でも会社側は再建可能という判断であり再興をも模索していたが、

ストが決行されることもなく、労組側からの閉山への意思という形でそれは完全に閉ざされた。

これは第四次石炭対策における最大の特徴といえる

特別閉山交付金の適用を見越した従業員側による廃業への火の手といえる。

石炭政策により『なだれ閉山』が頻発したことは、功罪と言えるのかもしれない。

戻る