私たちのまちの地面の中

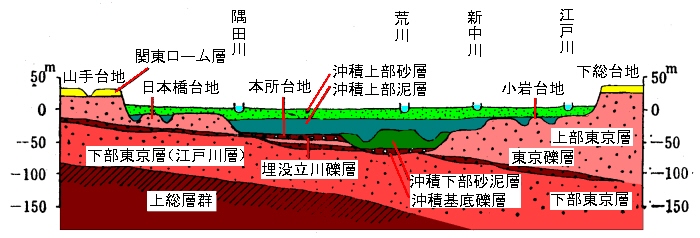

まだ人が地図を作れなかった時代などの様子は、地面の中をのぞいてみるとわかります。上の絵は、JRの総武線に沿った地面の中の断面図です。

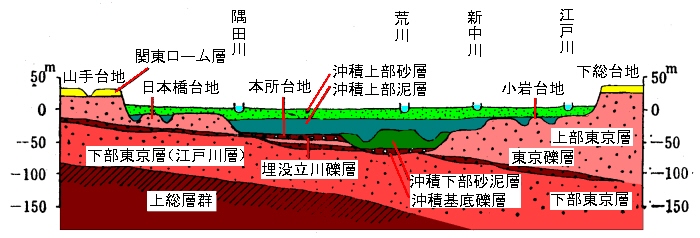

色々な土や岩の層がありますが、私たちの住んでいる町は、長い時間の流れと自然の変化の中で積み重なった土や岩でできていることが分かります。下の図は、現在の地図・地形の様子です。

私たちのまちは、古東京湾といわれた海の中でした。

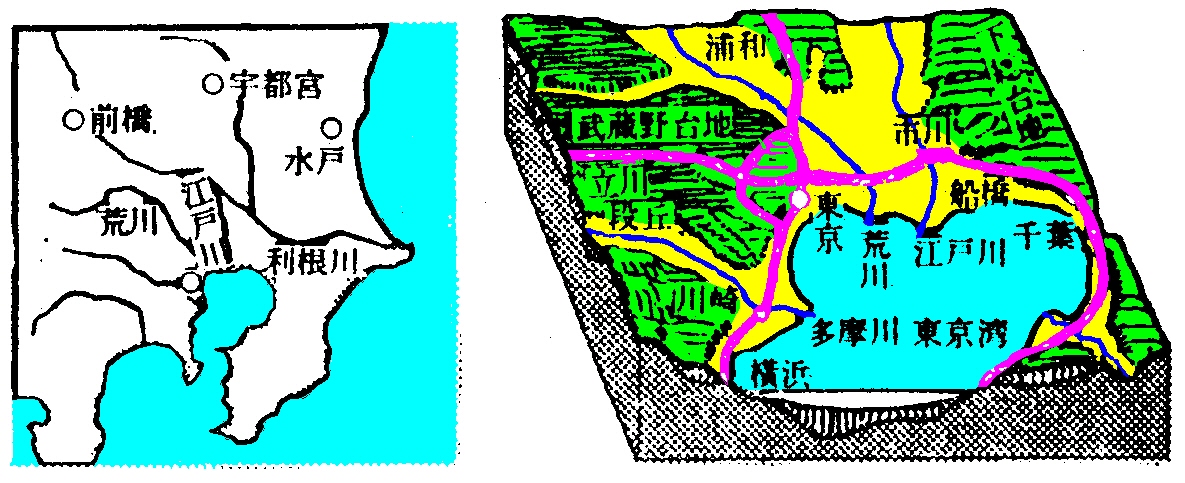

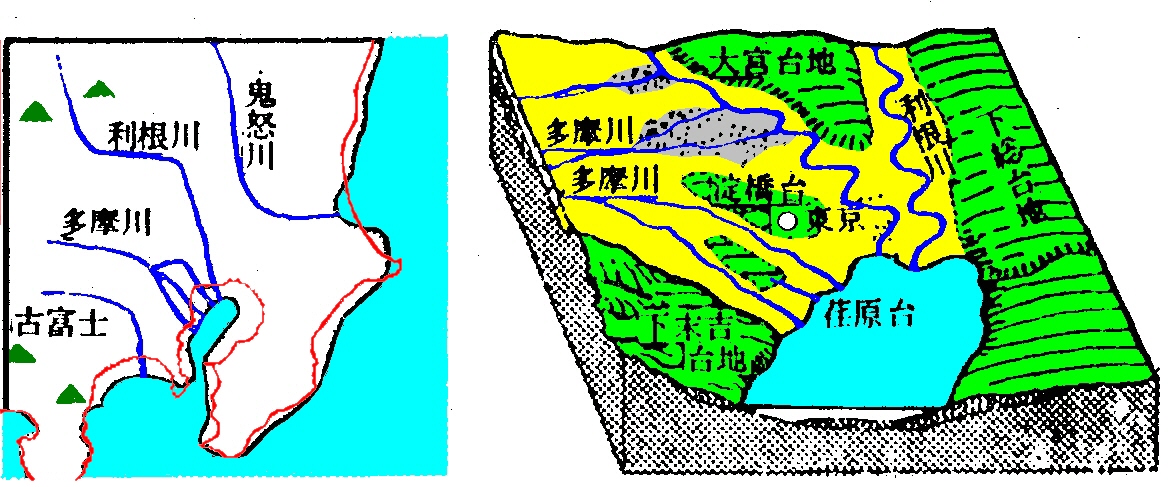

約6万年前の関東地方

東京湾が小さくなり、私たちのまちは、利根川などの河口にありました。

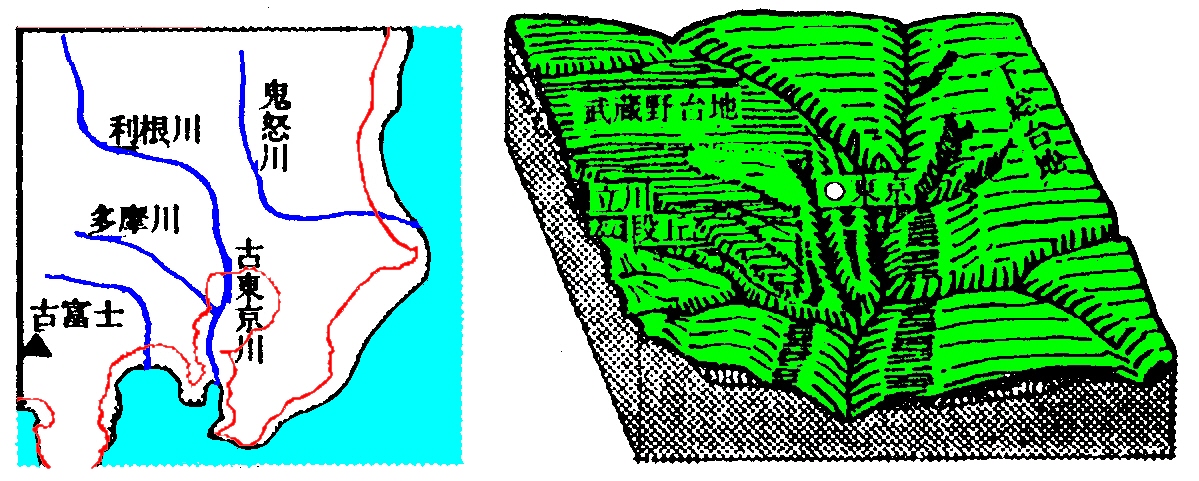

約2万年前の関東地方

海岸が大きくしりぞき、利根川の河口は現在の東京湾の入り口あたりとなりました。

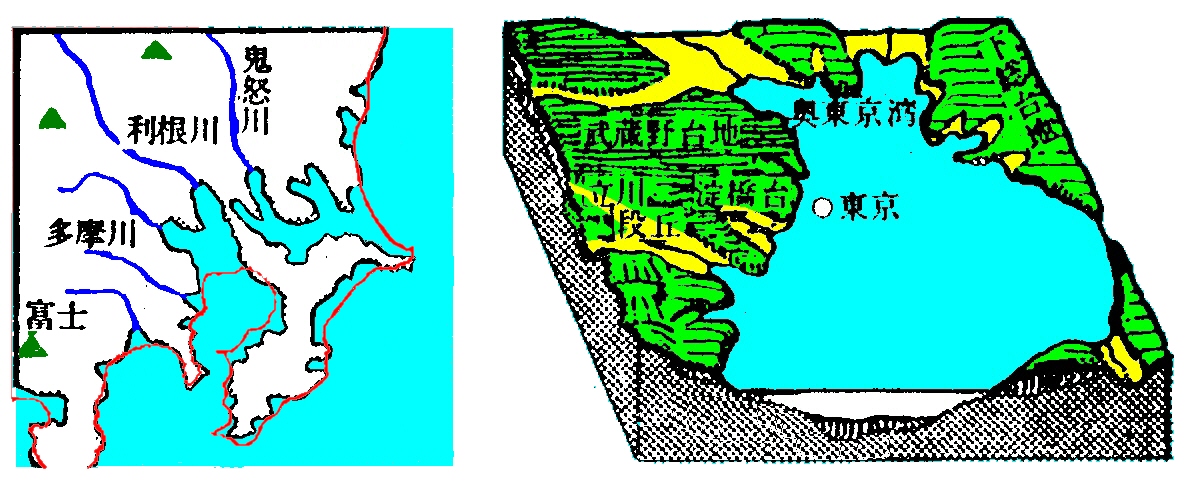

約6000年前の関東地方

東京湾が大きくなり、その奥は大宮のあたりまで進みました。私たちのまちは、また海の底に沈みました。

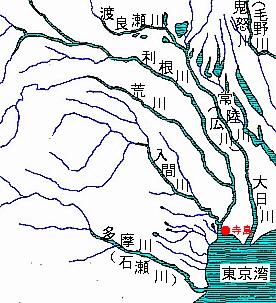

奈良時代などの文章に残る歴史の時代にはいると、利根川、荒川、入間川などが運ぶ土砂で、東京湾がだんだん埋まり、私たちのまちが地上に現れてきました。

奈良時代などの文章に残る歴史の時代にはいると、利根川、荒川、入間川などが運ぶ土砂で、東京湾がだんだん埋まり、私たちのまちが地上に現れてきました。

その頃、私たちのまちは、東海道下総(下総)の国に属し、隅田川の対岸にある浅草などは、東山道武蔵(むさし)の国に属していました。

東海道は奈良・京都から太平洋に沿って官道(街道)が設けられ、相模の国(さがみ、現在の神奈川県)の観音崎から東京湾を渡り、千葉県南部の上総(かずさ)の国を通り市川国府台を中心とした下総の国にたどり着きます。東山道は信濃の国(現在の長野県)を通り、上野(かみつけ、現在の群馬)下野(しもつけ、現在の埼玉)を経て、東京府中を中心とした武蔵の国にたどり着きます。

私たちのまちが、東海道と東山道の国境になったと言うことは、当時、私たちのまちが、たとえば釧路の湿原のように、アシなどが生い茂り、歩いて渡るのも、舟を使うことも難しかったことによります。