戦国時代、深谷の兵が守備した権現山城について

深谷上杉顕彰会〔現 深谷上杉・郷土史研究会〕会報108号に解説記事が有ったので転用しました。

1)深谷の兵が守備した城・権現山城(権現堂城・榛名峠城)

権現山城は群馬県高山村字権現の北の尾根沼田から中之条へ抜ける国道145号線の権現峠にさしかかり、中山三島神社の北の尾根つづきにあり、城郭の遺構と思われる帯郭の跡、堅掘りなど残る。

2)深谷兵が守備したことを示す資料

① 深谷記よリ

深谷鉄砲隊、東上野国中山城ヘ派遣

永禄十年 卯年

深谷と小田原と和合成され、越後のおさへに、東中山へ遣わせられ候ハ、丹良塚対馬・竹井右近・中村拾左衛門・松村飛騨・三ケ尻丹後・大谷舎人・田中豊前、以上七人、御鉄砲衆百人遣わされ候事

〈考察〉

永禄十年(1567)深谷兵派遣とあるが、二年前の永禄八年に小田原北条氏と和睦したが、上杉謙信とは戦闘状態で、この年に謙信は深谷近辺を攻め、放火した。

故に、派遣出兵は正しいが、年代は誤りである。

②北条氏邦書状写(諸州古文書)

この度岩井堂、本意に付て、ここもと仕置堅固に申し付け、今日帰城候、仍、昼夜共に用心、番普請以下、油断あるまじく候、又深谷衆よくよく懇切に申すべく候、猶もって、二十日の間は、弓矢のはからい、よくよくつつしむべく候、油断あるべからず候、

謹言

猶以って、鉄砲の玉薬、日々に日にほし、鉄砲は日々あらい候様に精に□□入ば、役に立ちまじく候。

七月二十八日 氏邦

吉田新左衛門殿

〈考察〉

この資料は深谷の兵が、権現山城の守備を証拠づけている。鉢形城主北条氏邦が、権現山城の在番城主の吉田新左衛門真重に対し、深谷衆(深谷出兵隊)に対して、よくよく懇切(くれぐれも非常に手厚く親切にすること)又、昼夜の警備と、鉄砲の手入れに精出すように命じている。

③深谷の兵が進駐した時期

進駐時期については、上記北条氏邦書状写から

(1)権現山城の法度

(2)同城の城番に吉田新左衛門を命じたこと

(3)及びそれに対する給与

(4)権現山城の掟

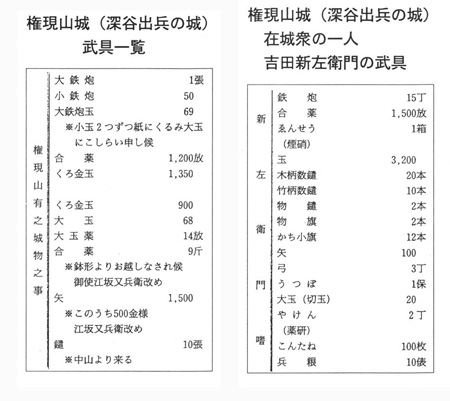

(5)権現山城の武具一覧

以上の資料から、深谷の兵が、権現山城に出兵した時期は、天正十六年(1588)で、同年七月二十八日がこの書状である。

3)権現山城(榛名峠城)

①築城の時期

● 天正八年(1580)四月二十五日

北条氏邦の武将、上州白井城主長尾左衛門尉憲景、千五百騎を率いて中山安芸守の館を攻撃、放火する。この時、長尾憲景は権現山に陣をしく。

沼田城主真田昌幸、雨乞山に登り戦い北条軍を破る。この戦いで北条軍は権現山に城を築いたと考えらる。

この頃の城について、記録に「中山古城から西北三キロの峰を城山と呼ぶが、ここにも簡単な築城があったらしく、見張り、のろし台を兼ねた中山古城の出城と考えられる。」

このことより、当初は簡単な砦として構築されたと思われる。

②権現山城(榛名峠城) について、ー資料から考察 ー

●天正十五年(1587)十二月二十七日

榛名峠城法度(権現山城)

北条氏邦の重臣、箕輪城番の猪俣邦憲は、林治郎左衛門に、城の在番衆の勤務について指示したもの。

その内容は、

一、二は、城番交代の装備と引き継ぎ

三は、在番中の下城

四、五は、戸張(大手入口) の開閉と用心

六、七、八は、風雨の日および夜中の見回り

九は、在番中の争論の禁止

十は、盗賊の糾明と賭事の禁止

十一は、丸山の遠物見番

十二、十三は、敵足軽に対する備え

についてである。

特筆すべきは、三条目の中で、在番の者が私用で勝手に下城することを禁止し、もし、よんどころない所用で下城する時は、番かしらと、林治部左衛門の許可書をもって下城すること。 その日のうちに下城して許可書を返すこと。 許可書はその都度受け取って返すことと定め、もし在番の者が無断で下城した場合は、その場で殺害することを命じている。

また、九条目の在番中の喧嘩争論の禁止、 十条目の窃盗・賭事の禁止を守らなかった場合は、当人はもとより妻子も死刑に処せられた。

●天正十六年五月

権現山城の城番を命ずる資料

北条氏邦は吉田新左衛門真重に権現山城の在城を命じた。

その任務は火の用心・昼夜の警護・鉄砲・鉄砲玉の管理・信濃から忍者が忍びこむので、夜中の三度の巡視・宵暁の夜番を立てることなどを命じている。

●天正十六年五月七日

権現山城の城番に対して、給与を示す資料。

一、この度権現山在城を申しつけるが、右百五十貫文で、まゆずみ郷を預けおく。 かの軍役で、兵士を召しつれ在城すべし。権現山城周辺の状況が北条方の思い通りに安定し、支配できるようになつたら、知行替えをして、まゆずみ郷は返すべき事。

一、上野国名胡桃の土地を出しておくので、前条(まゆずみ郷の返還と、知行替えのこと) に基づき知行してもよい。

一、これからも奉公・忠節を尽くせば、何分にも引き立てる。

右、無沙汰なく、尽力せよ。

猪俣邦憲

吉田新左衛門殿

北条氏邦の重臣猪俣邦憲の家臣・吉田真重宛着到状に、武蔵国黛(まゆずみ)郷分百五十貫を与える。

うち百貫文を鉄砲衆十人の扶持給、五十貫文を吉田真重に与えた。

その着到(軍役) は、小旗一本、鉄砲一挺、鑓二本、騎馬一騎の五人と定めた。

※ まゆずみ郷は、児玉郡上里町で、もと金窪村をいう。利根川支流の神流川と烏川の合流点付近に位置する。

文禄四年(1595) の鉢形筋金窪之内黛村御縄打水帳写によれば、反別四五町六反余、ほかに十町一反余の新畑あり。同年の屋敷水帳では家数二十。

●天正十六年五月七日

吉田新左衛門の父、吉田政重に対して判物を発給、その軍役を定め、小嶋百貫文の知行を安堵する。

知行方

百貫文 小嶋郷

着到(軍役) 小旗一本・鉄砲一挺・弓一張

鑓六本・騎馬一騎 以上 十人

右新左衛門の親、和泉(吉田政重)の所領間違いなく与えるので、支配せよ。

正規の軍装で、軍備に関する規程を守り、朝夕の御奉公励み、油断なく尽力せよ。

戌子 五月七日 猪俣邦憲

吉田新左衛門殿

*猪俣邦憲は、軍役十人と定め、父の旧領の安堵は、真田との緊迫の状況が察知できる。

●天正十六年五月二十一日

権現山城の掟(権現堂之城掟)

一、いずれの番にあたっても日頃規定の軍役に定められた人数を定めておき、三日に一度ずつその軍装を改めよ。もし一騎、一人たりとも不足していたら、報告すべし。 過失として本人に申し付る。

二、各当番を預かっている頭(長)は其の家中に於いて、小田原本城覚えの者を申し付ける。一騎にて加わろうとする者は一切禁止する。

三、かわるがわるの普請は、できあがった場合、北条氏邦に代わり書面を認めて報告すること。

四、北条・真田領の境目にあたっているので、各当番とも、鉄砲の玉薬・矢以下、規程の軍役に従い不足しないよう準備し、聊かも油断してはならない。

五、番交代のたびごと、引き受ける曲輪は、きらびやかに掃除を致し、厳重に引き受け、引き渡しを行うこと。

右、五ケ条の趣、聊かなりとも偽りなく仰せつけられるものである。

現在、非常に重要な境界なので、このように定めておくものである。

天正十六年五月二十一日

北条安房守氏邦殿

※ 五ケ条から成り、特に、この城は北条領と真田領の境目にあり、鉄砲の玉薬・矢などしっかり調い、当番の交代も厳重に行い少しも油断してはいけないとしている。

●天正十六年十月十三日

権現山城の武具一覧

権現山城にある武具と、在城衆の一人である吉田新左衛門の武具について定めた。

どちらの武具も、大小鉄砲・玉・合い薬・煙硝など、鉄砲に関する記述あり。

文書発給者の江坂又兵衛と松本二兵は、武具点検のため、鉢形城から派遣された奉行人である。

また、槍十張は中山城からとあり、中山城と密接な関係があった。

4)権現山城の吉田新左衛門

天正十六年、沼田の支城権現山城に在城を命じられた。

北条氏邦より初め二十貫文の知行が与えられ、ついで二百貫文に加増、鉄砲衆三十人組、鑓衆二十人であった。

5)名胡桃城事件と権現山城

天正十七年(1589)七月、上野国は豊臣秀吉の裁定により

(1)上野国内で真田領の三分の二は沼田城に付けて、北条側に与える。

(2)残る三分の一は、城と共に真田に与える。

(3)北条に与えた沼田領三分の二の替地は、家康から真田に渡す。

●名胡桃事件の勃発

これを不服として、沼田城将猪俣邦憲(北条氏邦の重臣)が名胡桃城を急襲して奪い取った。

これは、秀吉の関東惣無事令の違反で、これが原因で秀吉の小田原征伐が起こったのである。

この名胡桃城は沼田城と利根川を隔てて対岸にあり、真田氏の重臣鈴木主水の居城であった。

この名胡桃攻撃について、権現山城と、次のような関係がある。

(1)沼田城の猪俣兵が名胡桃城を攻撃した進路は、権現山城に集結して、この城から尾根づたいに下って急襲した。

このことから、権現山城の果たした役割は大である。

(2)権現山城を預かる吉田新左衛門は猪俣邦憲の家臣なので、当然名胡桃城攻めに加わったと思う。 また、名胡桃の知行も黛郷の替地として約束されており、名胡桃事件前は北条の所領だった。 その時、深谷の兵も参加したと思われる。

(3)沼田領の引き渡しが七月二十一日で、名胡桃城急襲が十一月二日で、約ニケ月後である。 したがって、深谷兵は深谷城へ戻ったとも考えられる。

(4)しかし、小田原役の八年後の慶長三年(1598)上杉景勝が会津へ転封の時、吉田新左衛門は五百石、深谷城兵の韮塚対馬が 三百石、大沢因幡が百五十石で召し抱えられている。

なお、大沢因幡は、七年前の天正十年(1582) の神流川合戦に手柄を立てた兵で、その後、権現山城の守備につき、会津行きしたと考えられる。

このことから、権現山城から深谷城へ戻る兵と、残って上杉景勝に仕え会津へ行った兵とがあった。

6)権現山城の戦略的位置

沼田・岩櫃城の中間にあり、上田からの真田氏の拠点にあたり、また古い越後通や、三国街道との交差点である。そのため ここに、中山古城・中山城・権現山城の三つの城が築城された。

①中山古城

武蔵児玉党の阿佐美氏が築城、天正十年落城、中山右衛門尉は討死、弟九兵衛は名胡桃城にのがれた。

のちに猪俣邦憲の策略で義兄の名胡桃城主鈴木主水をだまし、名胡桃事件の発端になった。

②中山城

天正十年中山を占領した白井勢は赤見山城守を置いた。 北条氏は新城を築き、山城守の工作で川田・須川・沼田の地侍が多数参加沼田浪人の中に深谷出身の月夜野在住の、増田氏の一族の増田隼人政治が加わり、中山に土着した。

③権現山城(榛名峠城)

天正八年(1580)長尾憲景が中山古城攻撃のため、権現山に砦を築く。

天正十六年、深谷城より百人あまり出兵、天正十八年(1590)小田原滅亡と共に落城。砦として約十年間、北条側の拠点として重要な役割を果たしたのである。