治承・寿永の乱(1)関東の勢力図、伊豆の頼朝

永暦元年(1160)~安元1年(1176)

後に鎌倉に武家政権を築く源頼朝は、平治の乱で敗軍となり、父や兄達を失い、14才の頼朝も斬首の刑となるところを、思い掛けなく命拾いし伊豆へ配流となった。

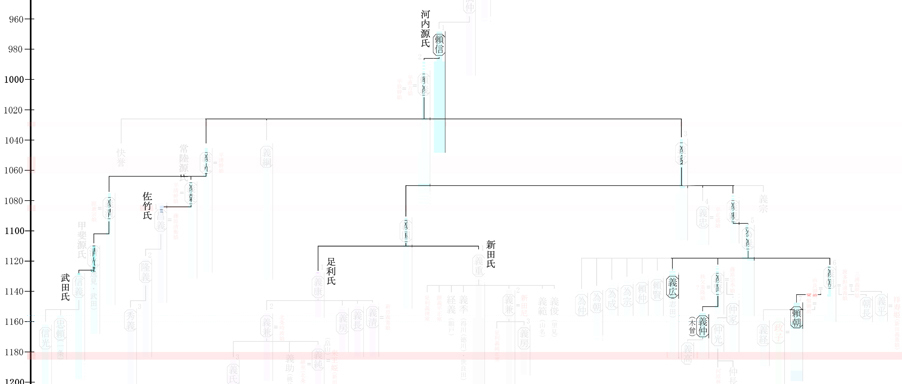

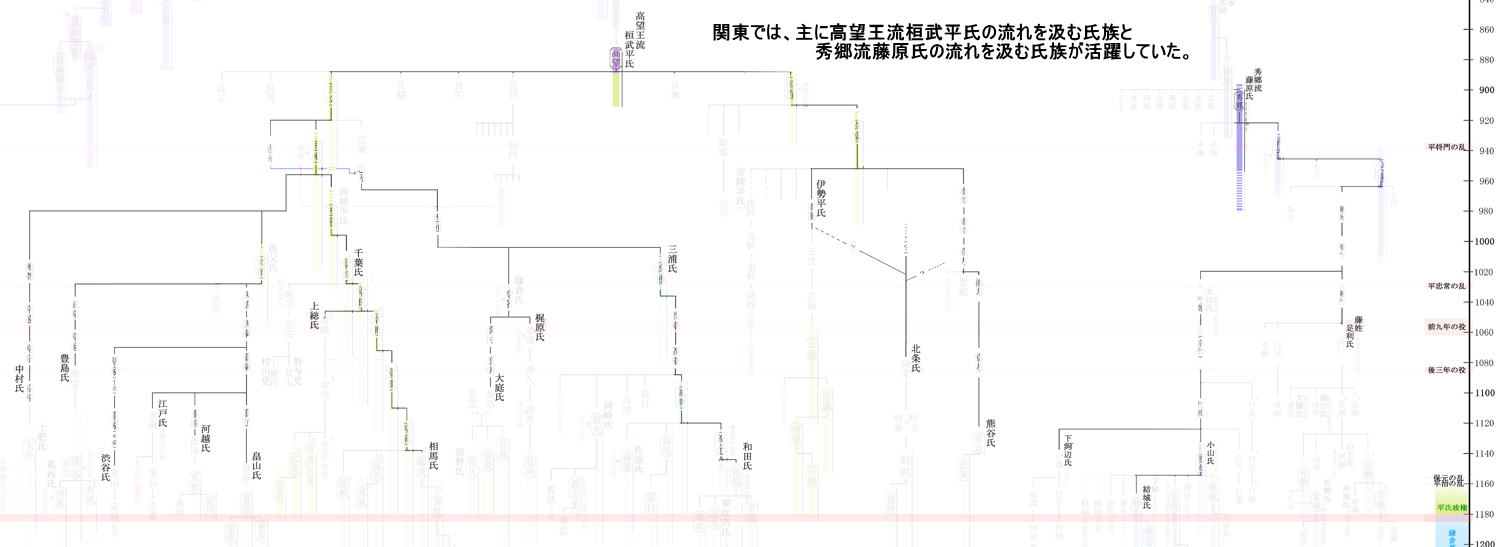

河内源氏の地盤でもある関東では、主に高望王流桓武平氏の流れを汲む氏族と、秀郷流藤原氏の流れを汲む氏族が活躍していた。

秀郷流藤原氏の藤姓足利氏、小山氏、結城氏、下河辺氏。

高望王流桓武平氏の流れを汲むらしい熊谷氏。 出自は定かではないが北条氏。

関東ではないが平清盛の伊勢平氏も高望王流桓武平氏。

三浦氏、和田氏、梶原氏、大庭氏、千葉氏、相馬氏、上総氏、畠山氏、川越氏、江戸氏、渋谷氏、豊島氏、中村氏。

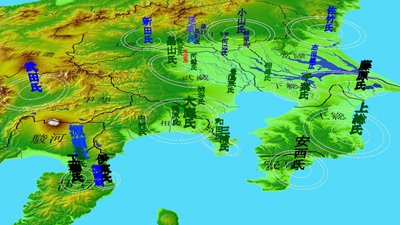

それぞれの国で力を持っていたのは。

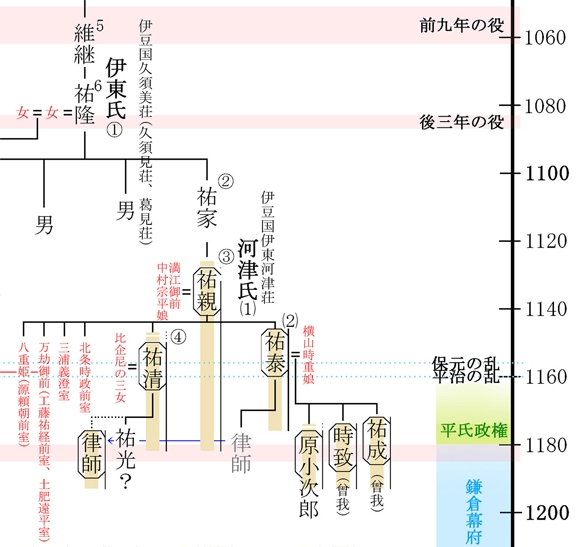

伊豆国;藤原南家の流れを汲む工藤氏と同族の伊東氏。

安房国;安西氏。

上総国;上総氏。

下総国;千葉氏が、しかし平氏との姻戚関係を強めていた藤原北家為光流の藤原氏が強い勢力を誇っていた。

常陸国;佐竹氏。

下野国;小山氏。

上野国;新田氏。

武蔵国;畠山氏。

相模国;先の乱で敗者の側に属した三浦氏の勢力が衰え、先の乱には参加しなかったらしい大庭氏が平氏に接近し勢力を拡大していった。

甲斐国;武田氏。

河内源氏の足利氏は下野国足利荘を領し本貫としていたが、平氏政権と対立関係にある八条院の蔵人として都を拠点として活動していた。

摂津源氏の源頼政は、保元・平治の乱で勝者の側に属し、乱の後は平氏政権下で、伊豆守となっていた。

1160年

永暦元年、伊豆国へ配流となった源頼朝は、伊東氏の監視下に置かれた。

頼朝の乳母であった比企尼は武蔵国比企郡の代官になった夫と共に京から下り、頼朝の援助を続けた。

1172年

承安2年、この頃、源頼朝と、伊東祐親の娘・八重姫との間に千鶴丸が生まれたらしい。

1175年

安元元年9月、京都大番役を終え帰着した伊東祐親は平氏の報復を恐れ、千鶴丸を殺害。

頼朝も命を狙われるが、頼朝の乳母・比企尼の三女を室としていた祐親の次男・祐清が頼朝に身の危険を知らせ、頼朝は祐清の烏帽子親である北条時政に匿われる。

1176年

安元2年2月、源頼朝と、北条時政長女・政子との間に大姫が生まれる 。

大姫誕生から逆算すると、大番役を終えた伊東祐親が京都から帰着する前から、頼朝は政子と交際していた事になり、これって頼朝の移り気が原因では?といった見方もあり。 脚色が強い『曽我物語』などの一部の読み物に描かれているのみで、確固たる史料が無いため、真相は霧の中。

ついでながら、『曽我物語』の曾我兄弟とは、伊藤祐親の孫である。

頼朝挙兵まであと四年半。