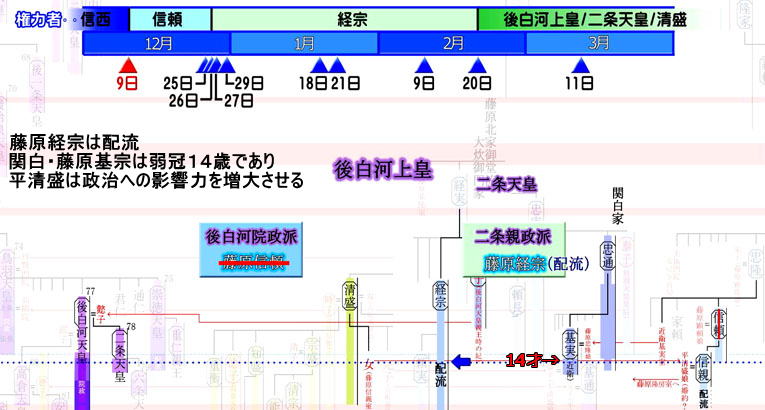

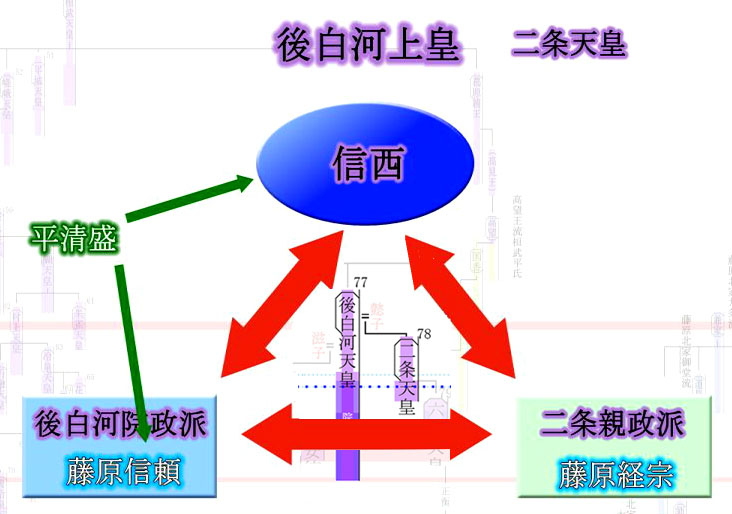

保元の乱後に主導権を握ったのは後白河上皇の乳母の夫であった信西であった。

やがて信西一門の政治主導に対する反発と、さらに後白河上皇を支持する院政派と、二条天皇を支持する二条親政派が存在し、朝廷内は三つ巴の対立の様相を呈するようになった。

平清盛は、信西の子と娘を婚約し、また藤原信頼の子・信親に娘を嫁がせるなど、中立的な立場をとっていた。

1159年

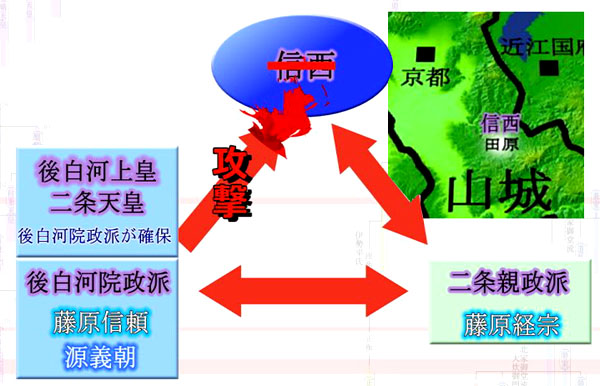

平治元年十二月九日、清盛が熊野参詣に赴き、京都の警護が手薄になった隙をついて、後白河院政派の藤原信頼が、反信西のクーデターを起こした。 平治の乱の勃発である。

後白河上皇が重用している藤原信頼は、この四年前に源義朝の子、義平が大蔵合戦を起こした時、武蔵守であった。

この時、源義朝は藤原信頼に事前に了解を得ていたのではないかと云われており、平治の乱の時には、源義朝は信頼方についていた。

信西は宇治田原に逃れたが、発見されて自害した。

藤原信頼は、内裏に後白河上皇・二条天皇を確保して政権を掌握した。

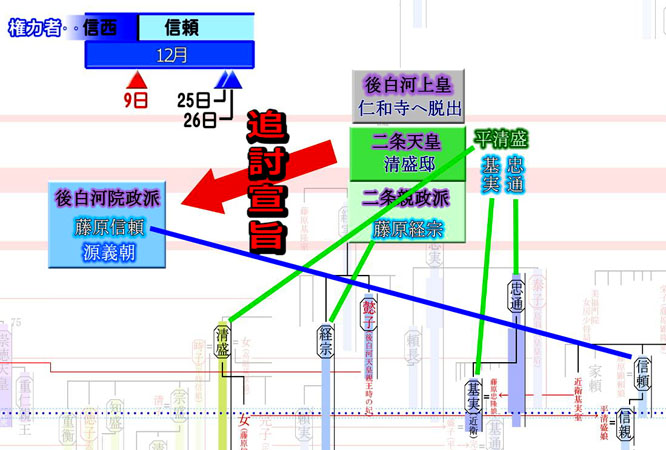

乱の後、信頼の独断専行を見て、二条天皇の伯父、藤原経宗らは、二条天皇の奪還を計画。

十二月二十五日早朝、平清盛は藤原信頼に恭順の意を示し、婿に迎えていた信親を送り返す。

十二月二十五日夜、二条天皇の奪還計画を知らされた後白河上皇は、仁和寺に脱出。

十二月二十六日未明、二条天皇は、清盛の邸である六波羅へ移動。

これを聞いて、朝廷に仕える臣下が続々と六波羅に参入。 信頼と姻戚関係にある摂関家の藤原忠通・基実父子も参入した。

こうして二条親政派が官軍としての体裁を整え、藤原信頼・源義朝の追討宣旨が下された。

二条親政派の三千騎以上の軍勢と、後白河院政派の約八百騎の軍勢が戦う六波羅合戦である。

後白河院政派の信西打倒のクーデターは、隠密理に計画されたため、源義朝配下の軍勢は多くなく、息子の義平・朝長・頼朝。関東からは、三浦義澄・上総広常などが参戦したに過ぎなかった。

藤原信頼は、投降したが、翌二十七日、首謀者として処刑された。

源義朝は平氏軍の攻撃を受け、戦場から脱出。 京都から近江に入るあたりで、家人たちと別れたが、ほどなく頼朝がはぐれてしまう。

義朝らは美濃国青墓宿 にたどりついたが、二男の朝長は負傷により青墓で落命。 ここで義朝は東海道を、義平は東山道を、それぞれ本拠地である鎌倉へと下り、勢力挽回を計画。

十二月二十九日、義朝は、尾張国野間の内海荘官の長田忠致の館にたどり着いたところを、裏切りにあって殺される。

1160年

永暦元年一月十八日、源義平は、捕らえられ、二十一日、六条河原で処刑される。

二月九日、頼朝は、近江国で捕えられ、京の六波羅へ送られ、処刑されるところを、清盛の継母・池禅尼の嘆願で助命された。

頼朝が若年であったことに加え、上西門院に仕えていた事。また、頼朝の母・由良御前の姉(又は妹)が上西門院に仕えており、これら関係の者達が働き掛けた結果とする見方もある。

三月十一日、源頼朝は、伊豆国へと配流となる。

二月二十日、実権を握った二条親政派の藤原経宗が、後白河上皇側への圧迫を強めていったことで。 後白河上皇の命令で、清盛の郎等が経宗の身柄を拘束。 三月十一日、阿波国へ配流となる。