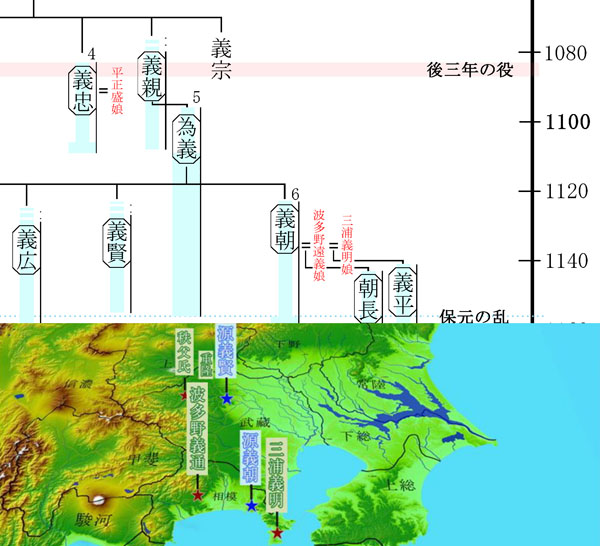

父為義との折り合いが悪かった義朝は、三浦義明の娘との間に、長男義平をもうけ。

更に、波多野義通の妹との間に次男朝長をもうけるなど、在地勢力との繋がりを強め、関東南部で勢力を拡大していた。

1153年

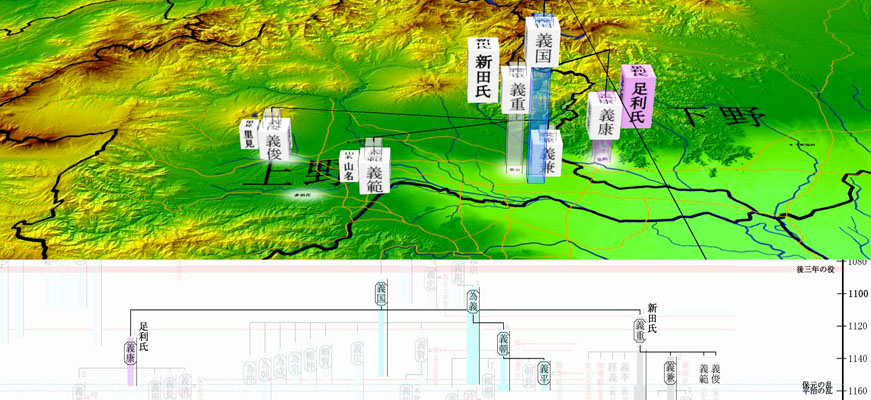

仁平三年、義朝は、父の官職を超え、下野守に任命され、関東での地位を高めていった。

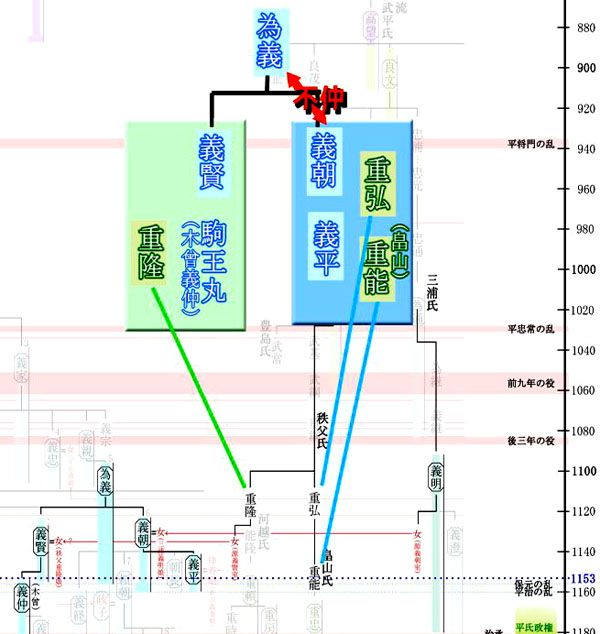

父為義は、義朝への対抗策として、嫡男に指名した次男義賢を、関東に下向させる。

義賢は上野国多胡荘を本拠とし、武蔵国最大の武士団であった秩父重隆と結び、武蔵に進出、大蔵館を新たな拠点とした。

武蔵は兄弟二人の勢力がせめぎ合う場となった。

その頃、秩父一族内でも、秩父重隆と、兄である秩父重弘が対立。 重弘は義朝と結びついた。

1155年

久寿二年八月十六日、源義朝の子、義平率いる軍勢が大蔵館襲った。大蔵合戦である。

源義賢、秩父重隆は討死。

殺害命令が出ていた義賢の子、幼い駒王丸を不憫に思った、畠山重能は、斎藤実盛にとりつぎ、乳母の夫である、信濃国の中原兼遠のもとに逃がした。駒王丸が後の木曾義仲である。

畠山重能は、当時男衾郡畠山に館を構えていた。畠山重忠はこの地で生まれている。

斎藤実盛は、幡羅郡長井荘を本拠とし、秩父氏と新田氏の狭間で、微妙な立場に居た。埼玉県熊谷市にある妻沼聖天山を創設した人物。

治承・寿永の乱の篠原の戦いで、木曾義仲の部将によって討ち取られた。 義仲にとっては、命の恩人である斎藤実盛と二十八年後、首実検の場で悲劇的な対面をする。