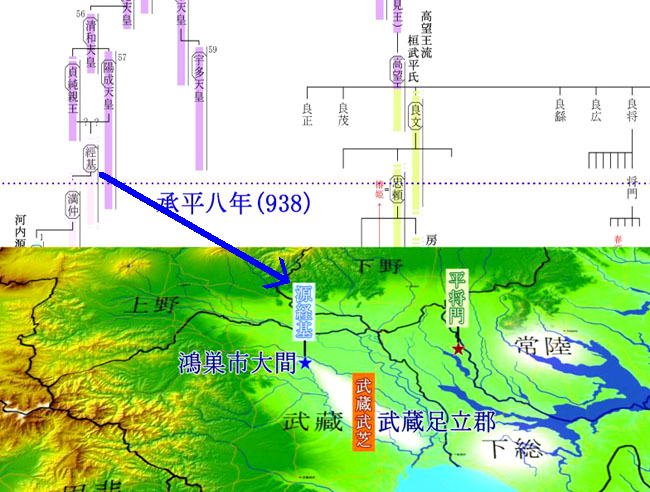

源頼信の祖父、源経基は承平八年(938)、武蔵介として関東に足跡を残している。

この時、武蔵足立郡の郡司・武蔵武芝(むさし の たけしば)との間で紛争となり、平将門が仲裁に乗り出したのだが、武芝の手勢が経基の営所を包囲したため、経基は京へ逃げ帰ってしまう。 その後、経基は将門追討の副将軍に就任するも、活躍の場は無かった。

この頃は、経験も浅い弱小の軍事貴族でしかなかったのである。

1031年

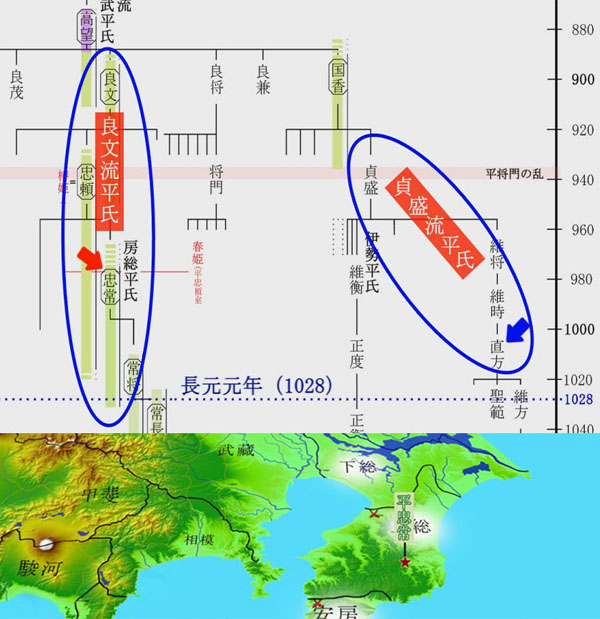

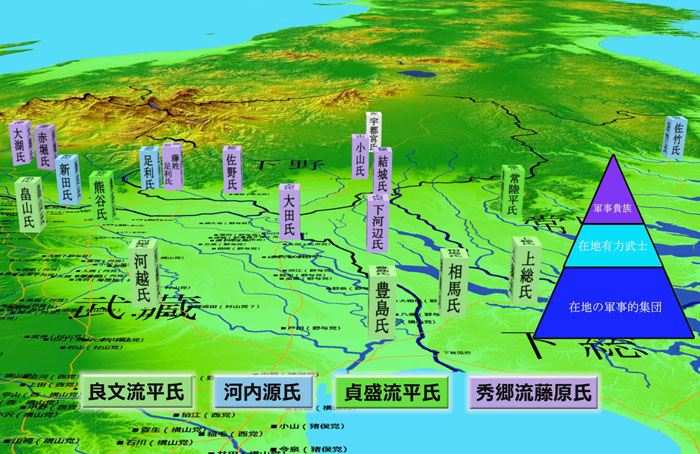

長元四年、長期に及ぶ戦いで平忠常の軍は疲弊しており、源頼信に降伏。 頼信は、忠常を連れ京へ向かうが、忠常は美濃国で病死した。

忠常の子の常将は罪を許され、下総国に帰還し、後に千葉氏の祖となる。

1036年以降

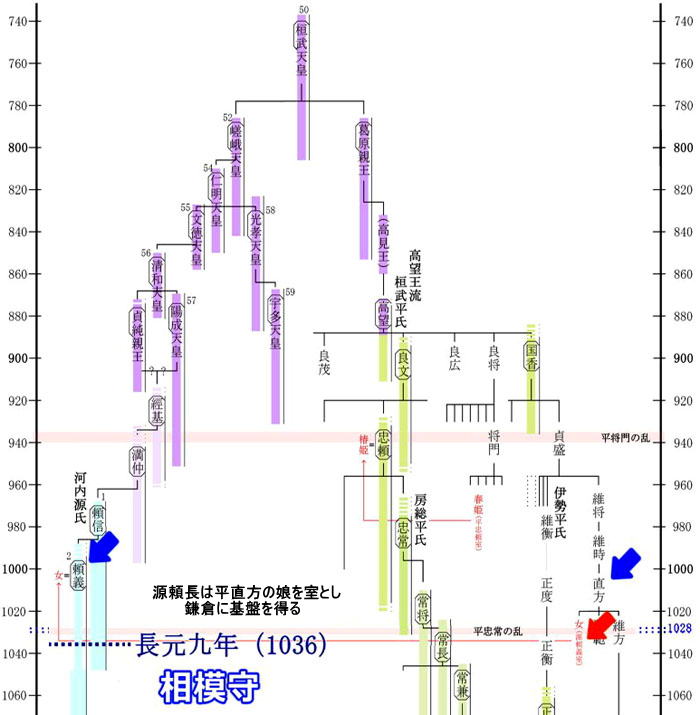

前追討使・平直方は、平忠常の乱で、父源頼信と共に戦い、勇名を馳せ、長元九年に相模守となっていた源頼義へ娘を嫁がせた。 さらに鎌倉の大蔵にあった邸宅や所領、桓武平氏嫡流伝来の郎党をも頼義へ譲り渡した。

頼義が相模守在任中に得た人や土地は、河内源氏が東国へ進出する足場となってゆく。

長元四年、長期に及ぶ戦いで平忠常の軍は疲弊しており、源頼信に降伏。 頼信は、忠常を連れ京へ向かうが、忠常は美濃国で病死した。

忠常の子の常将は罪を許され、下総国に帰還し、後に千葉氏の祖となる。

1036年以降

前追討使・平直方は、平忠常の乱で、父源頼信と共に戦い、勇名を馳せ、長元九年に相模守となっていた源頼義へ娘を嫁がせた。 さらに鎌倉の大蔵にあった邸宅や所領、桓武平氏嫡流伝来の郎党をも頼義へ譲り渡した。

頼義が相模守在任中に得た人や土地は、河内源氏が東国へ進出する足場となってゆく。