1168年

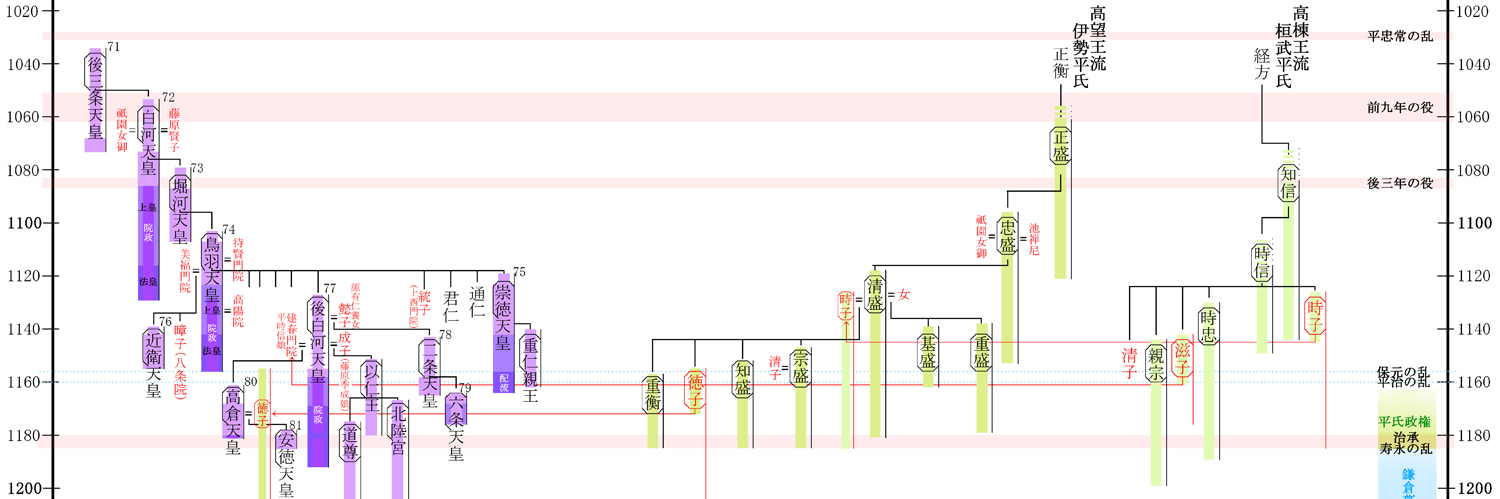

仁安3年、平清盛は、六条天皇を退位させ、清盛の妻の妹・平滋子が産んだ子を高倉天皇として即位させる。

1171年

承安元年、清盛の娘・徳子が、高倉天皇へ入内。 翌承安2年、中宮(皇后)となる。

1178年

治承2年、徳子は皇子を出産、後の安徳天皇。

1179年11月

治承3年11月14日、平清盛が後白河法皇を鳥羽離宮へ幽閉、院政を停止。(治承三年の政変)

1180年2月

治承4年2月21日、平清盛は徳子と高倉天皇の間の子を安徳天皇として皇位に就け、高倉天皇を上皇とした。

こうして平清盛は天皇の外祖父としての地位を掴んだ。

これに不満を持ったのが、天皇即位への可能性が遠のいた、後白河法皇の第三皇子の以仁王(もちひとおう)。

1180年4月

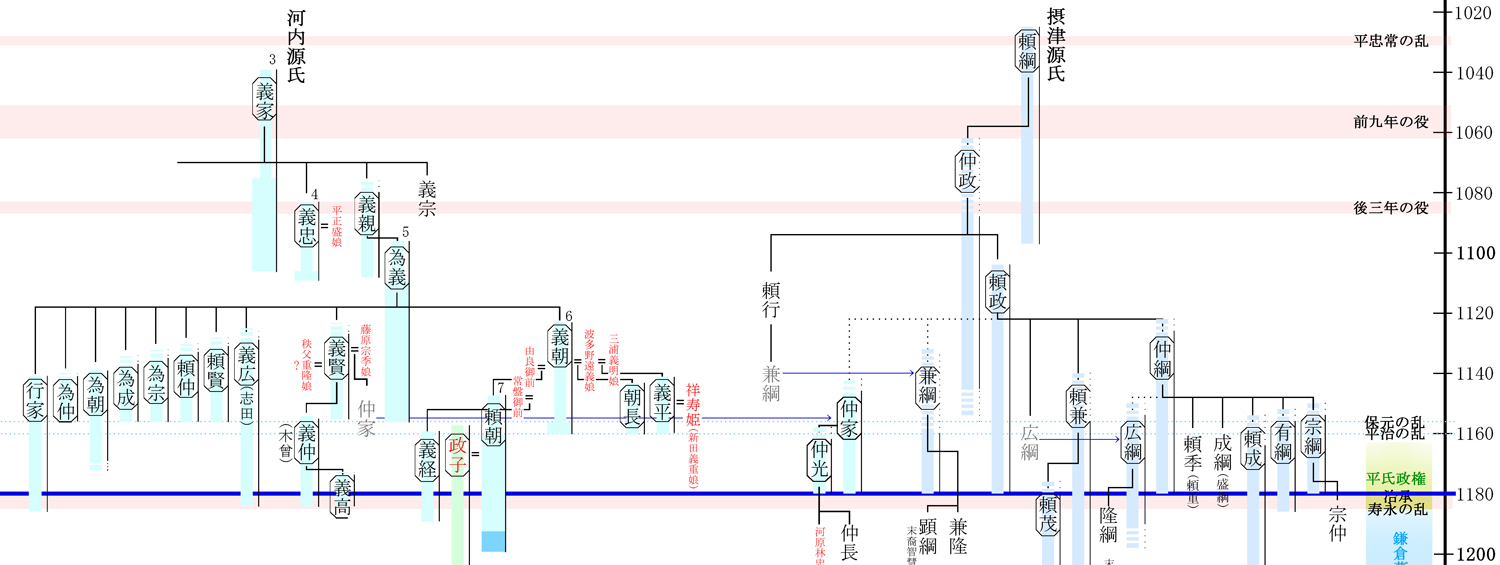

以仁王は、平家打倒の令旨を発令。 この時、源氏ながら平氏の中央政権内で公卿に列せられていた、摂津源氏の源頼政が、以仁王の企てに加わっていた。

頼政がこの企てに加わっていた理由については、色々な説があり判然としない。

以仁王は後白河法皇の妹・八条院の猶子となっており、八条院の蔵人で、熊野に隠れ住んでいた源為義の子・行家が、令旨を伝達する使者に起用されたという。

行家は四月末には、伊豆の北条館を訪れ、源頼朝に令旨を伝えたらしい。

1180年5月

5月15日、挙兵計画が露見、以仁王は皇族籍を剥奪され、土佐国への配流が決まった。

以仁王追捕のために招集した検非違使の中に源兼綱がいた。 兼綱は養父頼政にこの動きを急報。頼政は以仁王を園城寺に移した。この時、平氏は頼政の関与を把握していなかった。

21日、平氏は園城寺攻撃を決めるが、その中の大将には源頼政も入っていた。

その夜、頼政は自邸を焼くと頼政の嫡男仲綱・養子の兼綱以下の一族を率いて園城寺に入り、以仁王と合流。

25日夜、園城寺内に於いても親平氏派が少なからず居り不利と判断、以仁王と頼政は奈良興福寺へ向かうが、夜間の行軍で以仁王が疲労して落馬し、途中の宇治平等院で休息を取った。

26日、そこへ平氏の大軍が攻め寄せ、合戦。頼政は平等院に籠って抵抗する。(橋合戦)

源頼政が宇治で防戦している間に以仁王は興福寺へ向かったが、山城国相楽郡綺田(かばた)で追討軍に追いつかれ、流れ矢を受け落命した。

以仁王の子供たちは捕らえられ仏門に入った。 後に第一皇子が逃れ、木曾義仲により北陸宮(ほくろくのみや)として旗頭に奉じられることになる。

平等院に籠って抵抗した頼政軍は、嫡男の仲綱、その嫡男の宗綱や、養子兼綱と仲家その嫡男仲光が次々に討ち死に、あるいは自害し、頼政も自刃した。

討死した養子仲家は木曾源義仲の兄であり、源義平が起こした大蔵合戦で父義賢が討たれた時、京に居た仲家は頼政に保護されていたのであった。

頼政の子の広綱や、仲綱の子の有綱・成綱は伊豆国に、頼成は美濃国(岐阜県養老町)にいたため生き残り、伊豆で挙兵した頼朝の幕下に参加する事になる。