長享の乱(1)乱のきっかけ・乱に関わる諸勢力

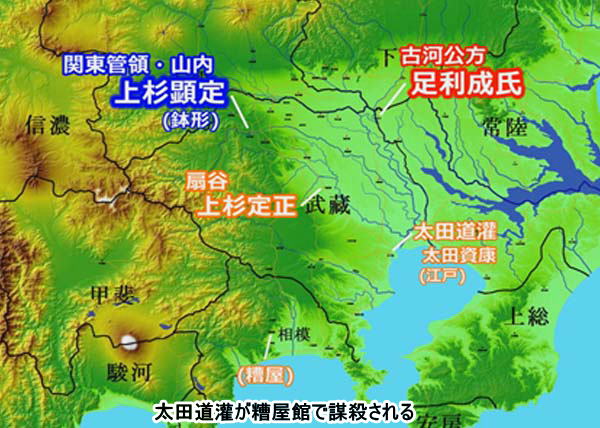

道灌殺害を実行した曾我兵庫助は、上杉定正の養子朝良の執事を務め、暗殺後に河越城代となり、その子佑重は江戸城代となる。

道灌に代わり扇谷上杉家の家政を取り仕切る立場になった。

上杉定正は、形の上では太田六郎右衛門尉に太田家の家督と扇谷上杉家の家宰職を継承させた。太田六郎右衛門尉がどのような人物だったのかは定かではない。

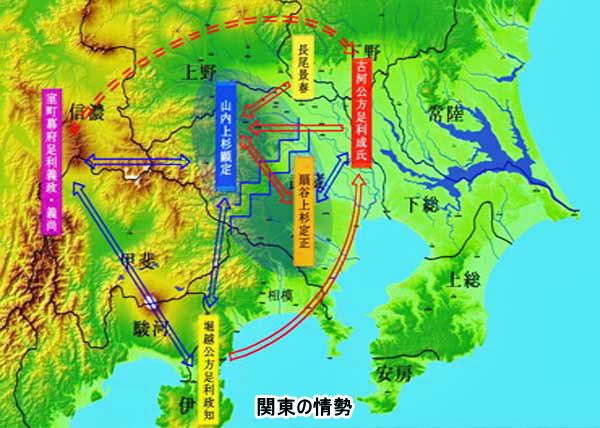

この頃の関東の情勢はどうであっただろうか?

*扇谷上杉

扇谷上杉定正は、関東支配が山内上杉家主導で行われていることに不満を持っていた。

*山内上杉

山内上杉顕定は、享徳の乱や長尾景春の乱での太田道灌の活躍により勢力を拡大した扇谷上杉家に危機感を抱いていった。

こうして山内・扇谷両上杉家は互いに反目し合うようになっていった。

*堀越公方

伊豆には室町幕府公認の鎌倉公方として下向したが古河公方足利成氏の勢力が強大なため鎌倉に入れず伊豆堀越に留まっている堀越公方足利政知が居た。

山内上杉家は室町幕府から関東管領職を任命されており、堀越公方を補佐する立場にある。

*古河公方

古河公方足利成氏も山内上杉氏の勢力が強いことに懸念を抱いており、両上杉の紛争に乗じて山内上杉氏の勢力を削ぐ好機ととらえ、扇谷上杉氏に加勢することにした。

*長尾景春

長尾景春は、山内上杉家に恨みを抱えたまま古河公方の庇護のもと北関東に潜伏しており、両上杉の対立は好機到来であり、扇谷上杉定正に味方する。

*室町幕府

室町幕府も、古河公方と和睦したとはいえ、古河公方足利成氏を良くは思っていない。

このように、それぞれの勢力の思惑が入り乱れ、長享の乱が起こったといえよう。