889年

桓武天皇の曾孫の高望王は、寛平元年、宇多天皇の勅命により、平朝臣(たいら の あそん)を賜与され臣籍降下し、平高望(たいら の たかもち)を名乗った。

898年

昌泰元年、平高望は上総介に任官。

高望は、長男国香、次男良兼、三男良将を伴って任地に赴いた。

高望親子は任期が過ぎても帰京せず、在地勢力との関係を深め上総国・下総国・常陸国の未墾地を開発、高望王流桓武平氏の基盤を固めた。

国香の孫、平維衡は、伊勢国に地盤を築き、伊勢平氏として発展し、後に平清盛が出て平氏の最盛期を迎える。

良将の子は、平将門の乱を起こし、歴史の表舞台から消えてゆく事となる。

923年

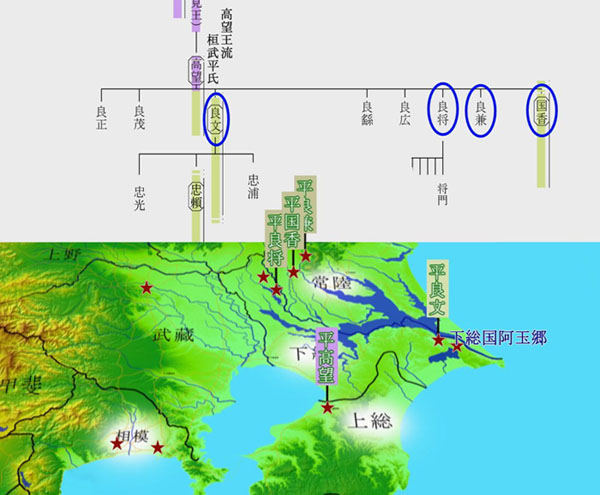

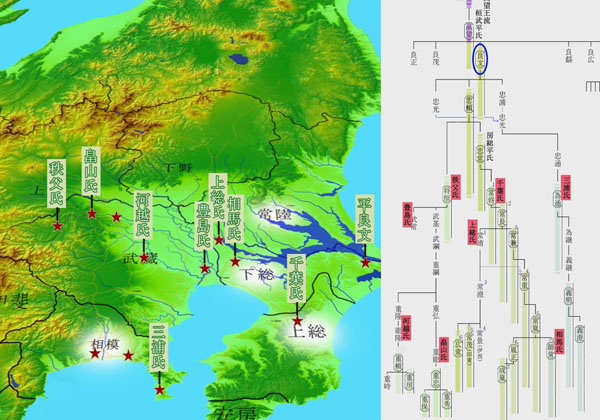

一方、高望の側室の子である平良文は京に残っていたが、延長元年、相模国の賊を討伐せよとの勅令を受けて東国に下向。 その後、武蔵国熊谷郷村岡、相模国鎌倉郡村岡に移ったとされ、下総国結城郡村岡にも所領を有し、下総国阿玉郷で没したとされる。また、千葉県東庄町大友に居館があったとされる。

平良文の三男・忠頼からは、千葉氏、秩父氏、上総氏、河越氏、畠山氏、などを輩出する。 五男・忠光からは、三浦氏なを輩出することになる。

935年~940年

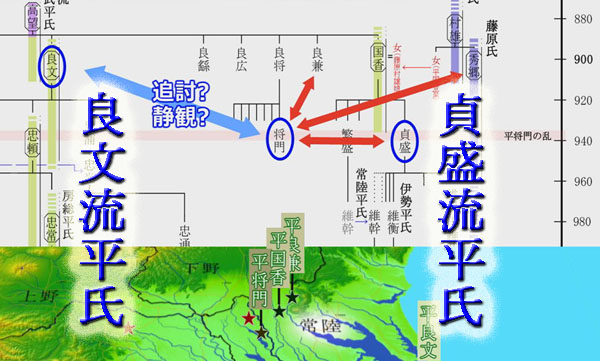

平将門の乱では。国香が戦死。

京から駆け付けた国香の嫡男、貞盛が母方の叔父の藤原秀郷の協力を得て将門を討伐した。

良文は、将門追討に加わったのか、静観したのかは定かではない。

しかし平将門の乱以降、貞盛流平氏と、良文流平氏との対立関係が続いてゆくことになる。