早朝に、新横浜から新幹線に乗り、前回のゴールである樽見鉄道の美江寺駅へ向かいます。

新横浜(6:46)→(新幹線)→(8:48)米原(9:16)→(JR東海道本線)

→(9:53)大垣(10:09)→(樽見鉄道)→(10:23)美江寺

樽見鉄道の美江寺駅で降りると、ホームの直ぐ近くで中山道と交差しており、道路脇に美江寺宿の案内看板が立っています。

上の写真の石碑には、「右 岐阜加納に至る 大正十年」と刻まれています。

美江寺宿に入ってゆきます。

少し歩くと、美江寺の信号の右手に「美江神社」の石の鳥居が見えます。

境内には、「中山道 美江寺宿跡」の石碑と説明板があり、高札場も復元されています。

美江寺の辺りは、昔から長良川や揖斐川の氾濫によく見舞われました。

住民達は、この氾濫から守ろうと、伊賀の国から十一面観音を、ここの寺の「観世音堂」へ移して祀りました。

すると、それ以降、川の流れが穏やかで美しくなったので、人々はこの寺を「”美江”寺」と呼ぶ様になりました。

その後、この辺りは、この十一面観音を祀る「美江寺」の門前町として発展しましたが、戦国時代に戦火で焼かれてしまいました。

そして、ご本尊の十一面観音も、斉藤道三が稲葉城を築いた際に、岐阜に移されてしまいました。

美江神社の本殿の更に奥に、下の写真の「美江寺観世音堂」があります。

お堂には、斎藤道三が持って行った十一面観音の代わりに、美江寺城主の末裔といわれる

和田家に伝わる観音像を祀っています。

中山道は、この「美江神社」の前で直角に左折する「枡形」になっていて、少し進むと、左手に「本陣跡の碑」がありました。

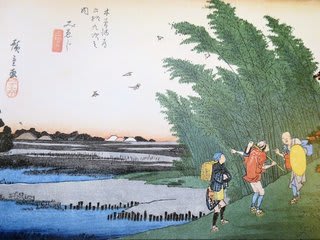

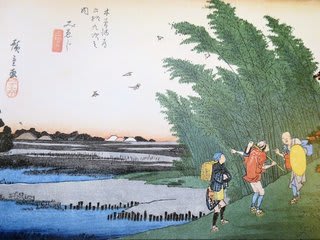

更に少し進むと、突き当たりが、広重が浮世絵「みゑじ」を描いた場所です。

浮世絵は、美江寺宿の西を流れていた犀川(さいがわ)の辺りの田園風景を描いています。

犀川の川縁には竹藪が生い茂っています。

鍬を担いだ農夫は、指差しながら、旅の老僧に道を教えています。

農夫の後ろは、それを聞いている旅商人です。

遠方に、美江寺宿西の田上の小集落の屋根が見えます。

中山道は、その浮世絵が描かれたという所を左折します。

すると、直ぐ左手に、下の写真の道標があり、「右 大垣赤坂ニ至ル」「左 大垣墨俣(すのまた)二至ル」と彫られています。

「墨俣」は、豊臣秀吉が一夜で城を築いたことで有名なあの”墨俣”です。

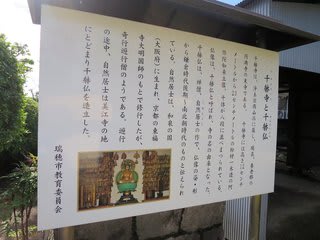

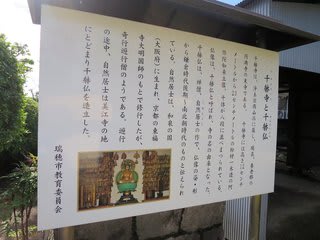

少し進むと、右手に下の写真の「美江寺 千手観音堂」があります。

観音堂の中には、写真の「千手観世音像」が祀られています。

行き倒れの人が多いのを憂いて幕末期に美江寺の方が寄進したのだそうです。

また、この辺りは、全国的に有名な「富有柿」の発祥の地なのです!

糖度が高い「富有柿」は、”甘柿の王様”と言われ、この地方の名産品です。

至る所に、柿の畑が広がっています!

凄い!

延々と続く「富有柿」の畑に沿って歩いて行きます。

美江寺の宿場町の外れから、延々と続く柿の畑を抜けると、やがて、静かな住宅地に入ります。

やがて、「千躰寺」といお寺の前に説明板があり、それによると、千躰寺には、一木造の阿弥陀如来立像が千体も祀られているそうです。

写真は、説明板に貼られていたその千体の阿弥陀如像です。

千躰も?ホント?

更にその先で、右手に農協、左手に巣南中学を見ながら、分かり辛い中山道をどんどん歩いてゆくと、広い道路に合流しました。

その広い道路の反対側に、中山道の全ての宿場町名を刻んだ石碑が建つ、下の写真の真新しい公園がありました。

その先の中山道は、見渡す限りの水田地帯の中を進んでゆきます。

やがて、 広大な揖斐川(いびがわ)に掛かる長〜い鷺田(さぎた)橋を渡ります。

鷺田橋を渡り終え、土手の道を下りると、右手に「良縁寺」を見ながら進みます。

「良縁寺」か!

良い名前だな〜、若い女性の参拝者が多そう〜。

中山道は、やがて右折し、右手に下の写真の立派な門構えの「真淵家」がありました。

真淵家の先に、「呂久の渡し」の跡地に造られたという「小簾紅園(おずこうえん)」があります。

皇女和宮が、徳川家茂の元に嫁ぐために、呂久川(揖斐川は昔は呂久川と呼ばれました)の「呂久の渡し」を利用しました。

御座船の玉簾の中から、対岸の「馬淵家」の庭の楓の紅葉を見て感動した和宮は、

「落ちてゆく 身と知りながら もみじ葉の 人なつかしく こがれこそすれ」 と詠みました。 と詠みました。

(小簾紅園内の皇女和宮の句碑)

この由緒ある「呂久の渡し」は、大正14年、河川改修工事により、川の流れが直線化され、揖斐川が東へ300m移動したため廃止されました。

「小簾紅園」は、和宮を偲び、この「呂久の渡し」の跡地を中心に、和宮が見た楓の庭などを公園にしたものです。

「小簾紅園」の入り口には、下の写真の「揖斐川 呂久の渡船場」跡の石碑と案内板がありました。

その案内板によると、この呂久の渡しには、13もの船頭屋敷があり、中でも真淵家には、船頭8人、助務7人が置かれた、とあります。

(小簾紅園内にある「東の地蔵堂」)

小簾紅園から先を暫く歩いてゆくと、平野井川の土手沿いの道に出ました。

土手には、「右 すのまた街道 左 木曽路」の石碑が立っています。

平野井川に掛かる橋の手前で土手沿いの道を下りてゆくと、土手の下の新しい道に合流し、そこに「中山道 三回り半」と彫られた新しい道標が立っていました。

「三回り半」とは、三つの曲がりと僅かな曲がりが一つある、

という意味です。

この「三回り半」道標に従って左折しますが、その先は、案内図を見ながら歩いていても、どれが中山道なのか、さっぱり分かりません・・・

道なりに歩いてゆくと、いつの間にか道を間違えています・・・

という訳で、この辺りは、中山道の道標だけを頼りに、ひたすら見落とさない様にだけ注意して歩いてゆきます。

道標に従って、「素盛鳴(すさのお)社」、「秋葉神社」と進んでゆきます。

やがて、三津屋の集落に入り、右手に「長徳寺」を見ながら進むと、大きな交差点の手前に、写真の「聖観音菩薩」があり、洞の中には、「聖観音」が祀られていました。

そして、その観音像には、何と!、

「右 ぜんこうじ道 左 谷汲山、ごうど、いび近道」

と彫られています!

そう、この観音像は、道標の役割も果たしているのです!

「聖観音菩薩」の交差点を横切って進んでゆくと、やがて、左手に「中山道 七回り半」の標識がありました。

「七回り半」とは、七つの曲がりと僅かな曲がりが一つある、という意味です。

「七回り半」の辺りは水田地帯で、工事中の高速の下をくぐって行きます。

更に、道標だけを頼りにどんどんと歩いてゆくと、「加納薬師如来 是より北八丁」と彫られた道標と「お堂」があります。

その「お堂」を左折すると、踏み切りが見えますが、その右手が近鉄養老線の「東赤坂」駅です。

東赤坂駅から、今晩の宿である彦根駅前のビジネスホテルに向かいます。

何故、彦根駅前かというと、岐阜駅前、大垣駅前、名古屋駅前のビジネスホテルの一人部屋が全て満室だったからです!

彦根駅前のビジネスホテルにだけ、僅かに空き部屋がありました・・・

”一人旅は厳しい・・・”

美江寺→(樽見鉄道)→大垣(JR東海道本線)→彦根

(彦根駅前の夜景:中央はライトアップされた彦根城)

美江寺宿から赤坂宿までは、約9キロです。

|

![]() |

と詠みました。

と詠みました。