太田宿を訪れた日の2日後の話しです。

太田脇本陣のボランティアのおばさんのアドバイスに従い、「太田宿中山道祭り」の「姫道中」が行われる2:00~3:00の間、中山道歩きを一旦中断して、JR美濃太田駅まで戻り、太田宿の宿場町へ向かいます。

お昼過ぎで、お腹が空いたので、先ず、太田宿中山道会館へ行って、地元の人たちが、屋台で売っている「栗ご飯」(350円)を食べます。

腹ごしらえが出来たところで、一年のうちで、本日の1:00~2:30のみ一般公開されるという”念願の”「林家脇本陣」へ向かいます。

ボランティアのおじさんが、見学者を20人単位にまとめて、順次、各部屋を見学しながら説明してくれます。

その説明によると、林家は、脇本陣の他にも、太田村の庄屋や、尾張藩勘定所の御用達も勤めていました。

また、質屋や味噌醤油の製造販売も営んでいた旧家だったそうです。

主屋は、1769年に建築された居室部と、やや遅れて建てられた座敷部とからなり、 街道に面して建っています。

往時には、東西25間の間口を持ち、土蔵十棟、馬屋三棟、離れ座敷などをもつ壮大な構えだったそうです。

日本アルプスの登山家だった播隆上人は、アルプス登山の帰り道に具合が悪くなり、この林家で亡くなったそうです。

林家脇本陣を見終わって外へ出ると、脇本陣の前のメイン会場では、フルート演奏などをやっていました。

私は、メイン会場の演奏は見ないで、姫道中の行列の出発点である宿場町の入口に向かいます。

(真ノ宮:八代将軍・吉宗へ:伏見宮文仁親王王女)

姫道中の行列は、6人のお姫様をはじめ、侍、腰元、雅楽を奏でる楽人、火縄銃の鉄砲隊など約100人で編成されているそうです。

(比ノ宮:九代将軍・家重へ:伏見宮邦永親王王女倍子)

(お供の侍)

(鉄砲隊)

(大名行列の奴)

和宮様は、蓮台の上から笑顔で手を振りながら、”あ~ら、○○ちゃん、お久し振り~!、”とか挨拶しています。

(和宮:十四代将軍・家茂へ:和宮親子内親王・仁徳天皇第八皇女)

多分、和宮様は地元の女性なのでしょう。

ちなみに、パンフレットによると、6人の姫役は、美濃加茂市にゆかりのある人を公募で選んだ、とあります。

(五十姫:十代将軍・家治へ:閑院宮直人親王王女倫子)

(楽宮:十二代将軍家慶へ:有栖宮織仁親王王女喬子)

(寿明姫:十三代将軍・家定へ:関白・一条忠良の姫秀子)

姫道中の行列を見終わった私は、宿場町から徒歩10分のJR美濃太田駅から電車に乗って、街道歩きを中断した場所に戻って歩き続けます。

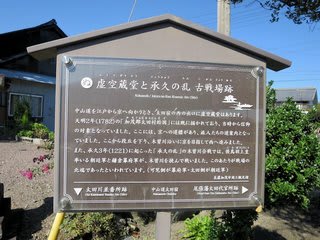

太田宿の外れにある「尾張藩 太田代官所跡」の前を通り、うとう峠を越えて、鵜沼宿へ向かいます。

中山道は、直ぐに、国道道21号に合流して、ダンプの風圧に耐えながら我慢のウォーキングです・・・

やがて、工場地帯に入りました。

「三菱パジェロ生誕の地」の大看板のある長~い塀の工場の前を通ります。

ダンプが身体ギリギリのところを飛ばしてゆくので怖く、風圧に耐えかねて、我慢できずに、国道21号と平行している木曽川の土手の道(ロマンチック街道)に上がります。

木曽川の土手の道を進んでゆきますが、川風が気持ちよく、景色も素敵で、快適です!

太田脇本陣のボランティアのおばさんが、”太田宿から先は、木曽川の土手の道を歩いた方が楽ですよ。”とアドバイスしてくれたのですが・・・

”昔の中山道通りの道を歩きたいので、木曽川の土手の道は歩きません。”とミエを張ってしまいました・・・

おばさんのアドバイス通りに、最初からこちらの道を歩けばよかった、と後悔しました。

木曽川の土手の道には、休憩所もあり、そこから、正面の山の頂上に、写真の「猿ばみ城」が見えました!

土手の道路は、右下の国道21号と平行していますが、「勝山」交差点の辺りで、この長い土手の道は終わりです。

勝山の地名は、秀吉か家康との戦いに勝ったのを記念して勝山と名付けたそうです。

「勝山」交差点から先は、国道の脇の歩道を歩いてゆきます。

やがて、右手に中山道を示す矢印があったので、それに従って、国道脇の山道に入ってゆきます。

「落石注意」の張り紙のある、切り立った崖の脇の狭い道になりました。

崖沿いの狭い道からは、眼下に国道と平行して流れている木曽川の流れが見えて絶景です。

更に、崖沿いの道を上ってゆくと、写真の「岩屋観音」がありました。

岩屋観音の先の階段を下りてゆくと、直ぐに、元の木曽川沿いの国道に合流しました。

更に、国道の脇の歩道を歩いてゆくと、左手に廃墟になったレストランが見えました。

案内書によると、中山道は、”レストラン「ゆらぎ」の駐車場の階段を下りて、国道とJR高山本線をくぐり抜ける”、とあります。

レストランの名前を確かめるために、恐る恐る廃墟に近づいてみます。確かに、レストラン「ゆらぎ」です!

次に来るときには、この廃墟も取り壊されているでしょうから、それを考えると、案内書に記載する目印を何にするか、というのは難しい問題です。

「ゆらぎ」の建物の横の駐車場の端に、下に降りる急階段がありました・・・

急な階段を降りると、国道下にトンネルがあり、トンネルの歩道の脇を水が流れています。

トンネルを抜けて、急な坂道を上ると、正面に「うとう峠」の矢印がありました。

「うとう峠」は、細久手~御嵩の間にあった「謡(うとう)峠」と同じ呼び名なので紛らわしいですが、「謡峠」が”謡う(うたう)”の意味なのに対して、こちらは”疎い”の意味だそうです。

木の小橋を渡り、山の中の「うとう峠」の急な坂道を上ってゆきます。

暫く歩いてゆくと、何と!、「マムシにご注意下さい」の立て看板が!

ひぇ~!、熊、そして蜂、その次は、マムシですかあ~!

私は、小学校の頃から親しみのある青大将なら大丈夫ですが、”蛇”ではなくて敢えて”マムシ”と書いてあるのは、毒を持っています、という意味なのでしょうか?

一休みしているところをマムシに襲われたら怖いので、休息をとらずに、山の中の坂道をどんどん上ってゆきます。

すると今度は、何と!

「イノシシ出没のおそれあり、ご注意下さい」の立て看板が!

ひぇ~っ!、”熊”に、”蜂”に、”マムシ”に、次は、とうとう”イノシシ”ですかあ!!

そして、その横には、再び、「マムシ注意」の立て札も!

もう、これで打ち止めにして欲しい・・・

でも、私は、たとえ何が出ようと、中山道は、やはりこの様な土の山道の雰囲気が大好きなのです。

とは言え、やはりマムシに咬まれるのは嫌なので、この辺りは、小走りで通り抜けます。

やがて、休憩所のある少し広い場所に出ました。

しかし、やはりマムシが怖いので、休憩せずに歩き続けます・・・

この休憩所からは、石畳の道に変わります。

石畳の道をどんどん上ってゆくと、やがて、右手に、いきなり大きな団地が現れビックリします。

その団地の脇の石畳を歩いてゆくと、江戸からちょうど100番目の「うとう峠の一里塚」の標識がありました。

この一里塚の先に、「日本ライン うぬまの森」と刻まれた大きな石碑がありました。

もう鵜沼の町に入ったのでしょうか。

左手には、「センターハウス やまびこ」という木の家があり、ここから大きな舗装道路に合流します。

大きな調整池を右手に見ながら、中山道の矢印に従って、閑静な住宅街の中の坂道の舗装道路をどんどん下って行きます。

やがて、右手が開けてきて町が見え始めました。

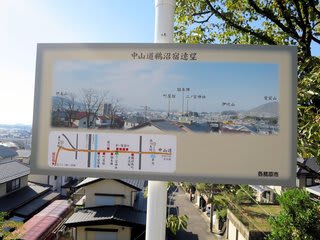

下の写真の「中山道鵜沼宿遠望」の案内板があり、鵜沼の町の中山道の見どころを表示した地図が建っていました。

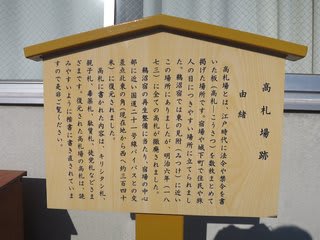

この坂を下りきったところに、写真の高札場跡と赤坂神社がありました。

もう鵜沼宿に入りました。

鵜沼宿の入口の近くにある名鉄・鵜沼宿駅から電車で、今夜の宿である岐阜駅前のビジネスホテル(朝食付き:5,800円)に向かいます。

太田宿から鵜沼宿までは、約10キロです。