十三峠の長くて厳しい山道がようやく終りました!!

中山道の左手に、「中山道 大湫(おおくて)宿」と「宗昌禅寺」の石碑があります。

もう「大湫宿」に入ったのです!

大湫の”湫(久手)”は、沼地や湿地を表す言葉で、峠に挟まれた低い土地で水が溜まり易い場所を指すそうです。

「続膝栗毛(第二部)」(静岡出版)(1,500円)では、弥次さん喜多さんが、「大湫宿」の旅籠に泊まったときの様子が描かれています。

喜多さんは、この旅籠の女中に心を惹かれてしまします。

旅籠の若女将から、この女中は、夜に畑を荒らす猪の番をするために、今夜は見張り小屋にいると聞かされます。

宿の皆が寝静まったころ、喜多さんは、この小屋へ夜這いに行きますが、既に他の男が夜這いに来ていて、当てが外れます。

更に悪いことに、自分の部屋に戻る途中で、猪の罠の落とし穴に落ちてしまい、猪と間違われて大騒ぎになります。

”大わらひ なれや力を落とし穴 あてのはづれし あごのかけがね”

(喜多さんが夜這いの当てが”外れた”と、夜這い失敗を見て大笑いした弥次さんの顎が”外れた”、をかけています。)

(猪の罠から救出される喜多さん)

ちなみに、江戸時代には、この宿場町の周辺は猪が多い場所として有名だったそうです。

「大湫宿」に入り、坂を下ると、左手奥に写真の宗昌禅寺があります。

更に坂を下って左折すると、右手の小高い場所に小学校があり、この小学校が大湫宿本陣跡です。

浅田次郎の小説『一路』では、一路の一行が大湫宿の本陣に宿泊した夜の様子を以下の様に書いています。

”道中の二宿目となる、大湫宿の本陣である。

(小姓がお殿様へ)「お枕元にて朝まで軍記を語れとの、御供頭様よりの

お指図にござりますれば、なにとぞお聞き続け下されませ。」

またしても「古式に則った仕儀」とやらか。お殿様は溜息をつきながら

起き上がった。

(お殿様が御供頭添役へ)「夜っぴての物語はたまらぬ。余はなにゆえ、

一晩じゅう軍記を聞き続けねばならぬのじゃ。」

「参勤道中は行軍にて、ゆえに旅宿を本陣と称しまする。陣中にあらば、

御大将は眠ってはなりませぬ。」

いやはや!、11夜の道中を眠らずに過ごせとは、昔のお殿様は大変だったんですねえ〜!

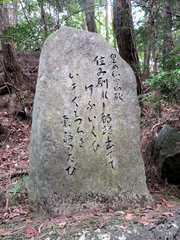

この小学校の前に、皇女和宮が降嫁の際に、大湫宿本陣に宿泊されたことを記念する歌碑が建っています。

”遠ざかる 都と知れば 旅衣 一夜の宿も 立ちうかりける”

”思いきや 雲井のたもと ぬぎかえて うき旅衣 袖しぼるとは”

(校庭入口にある皇女和宮の陶製人形)

皇女和宮歌碑の向い側に、お休み処があったので、ここで一休みして、五平餅(120円)とアイスコーヒー(150円)を注文します。

朝、JR恵那駅をスタートしてから、休みなしに峠道を歩き続けること5時間、ようやく、ここで最初の休息です!

お休み処のおばさん2人に話しかけます。

”中山道の十三峠踏破も、この大湫宿に旅館があると、ここで1泊出来て、比較的楽な行程になるんですけどねえ。”

”私達もそう思っているんだけど、この大湫の誰も旅館をやってくれないんですよ。”

本陣跡の先には、現在は子孫の方が住まわれているという脇本陣跡(非公開)がありますが、門構えは当時のままだそうです。

脇本陣跡の先に上の写真の「神明神社」があり、江戸時代に”大湫宿に過ぎたるもの二つあり”として有名だったご神木の「大杉」があります。

樹齢1,300年の驚くほど巨大で立派な杉です!

この付近の町並みの民家は、江戸時代の雰囲気を残しています。

宿場町を少し歩くと、小高い場所に、江戸時代に言われた”大湫宿に過ぎたるもの二つあり”のもう一つの「観音堂」(1847年再建)があります。

この観音堂の先に高札場跡があり、この辺りで大湫宿は終りです。

この先、中山道は緩やかな下り坂になります。

大湫宿を出ると、緩やかな下り坂になり、街道沿いの左手には写真の「小坂の馬頭様」碑があります。

また、街道沿いの右手には、下の写真の綺麗な休息広場があり、「大湫宿大洞・小坂」の石碑が建っています。

写真は、この休息広場にある広重の木曽海道絵「大湫宿」(大久手宿)です。

広重の浮世絵「大湫」は、ちょうどこの付近から、大湫宿を振り返って描いたそうです。

大湫方面から坂道を上って来る農民夫婦は、山で刈った柴を背負っています。

浮世絵の左手に描かれているのは、「大湫の二つ岩」ですが、この岩は、江戸時代には「五街道中細見記」にも紹介され、また、太田南畝も「壬戌紀行」で詳細に描写しています。

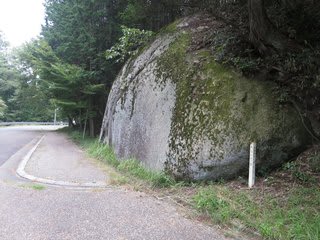

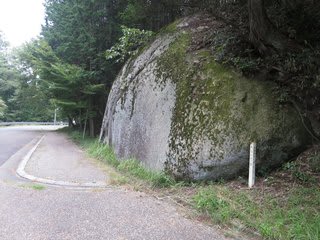

「大湫の二つ岩」は、この休息広場の少し先にありますが、上の写真が「母衣(ほろ)岩」(注)、下の写真が「烏帽子(えぼし)岩」です。

(注)下の写真の様に、馬上の武者は、背後からの矢を吸収する

ために、背中に大きな袋状の布を背負っていますが、この布

を「母衣(ほろ)」と言います。

(NHK歴史秘話ヒストリアから)

(「大湫の二つ岩」の説明)

「大湫の二つ岩」を過ぎると、左手が大湫病院で、この先の右側に石畳の上りの道がありますが、これが中山道「琵琶峠」の上り口です。

上り口には、「中山道 琵琶峠東上り口」の石碑があり、この石碑の前で、3名の方が楽しそうに話しをしていました。

この話の輪に私も加わり、”街道歩きの醍醐味”談話が、4人で大いに盛り上がりました。

上の写真は、その談話中のもので、左から、地元の”岐阜さん”、京都の”丹波國さん”、横浜の”Yさん”です。

(皆さんから顔写真のブログ掲載承諾を得るのを忘れましたので、取り敢えず、写真にはモザイクを掛けていますが、悪しからず・・・)

丹波國さんは、京都から東京を目指して逆コースを歩いているので、私とはここですれ違いとなります。

(後日、丹波國さんから、前の大湫宿の神明神社の芳名録に、私のサインを見付けたとのご連絡を頂きました。)

Yさんとは、今晩の宿が、私と同じ大黒屋であることが分かり、このあと、細久手宿まで抜きつ抜かれつの道中となりました。

十三峠を過ぎて大湫宿を抜けホッとしたのも束の間、またまた難所の琵琶峠の山道が延々と続きます・・・

何とか、日没までに、今晩の宿の細久手に着かねば・・・

ここ琵琶峠の石畳の石は、巨石が多いのが特徴で、特に琵琶峠を中心とする1キロは当時のままだそうです。

「琵琶峠」の名前は、昔、京都へ琵琶の修業に出ていた法師が、修業がままならず、失意のうちに帰国する際、この峠に吹いていた松風の音で奥義を悟った事に由来するそうです。

苦しい石畳の坂を上り切り、ようやく峠の頂上に着きました!

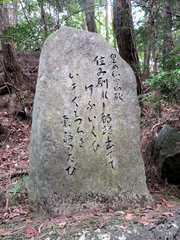

峠の頂上には、下の写真の馬頭観音と、その下の写真の皇女和宮の歌碑が並んで建っていました。

(怖い顔をした観音様の冠の部分には、馬の頭が乗っています。)

”住み馴れし 都路出でて けふいくひ いそぐともつらき 東へのたび”

狭い峠の頂上を過ぎると、一転して、急な下り坂に変わります。

少し進むと、石畳の両側に「八瀬沢の一里塚」が見えて来ます。

更に、石畳を下っていくと、綺麗なトイレがあります。

助かりました!

綺麗なトイレの前には、熊出没注意のポスターが貼ってありますが、これまでのポスターと表現が違います?

「”この付近で”熊の目撃情報がありました。」、

えぇ〜っ!、この付近で?・・・

慌てて、熊除けの鈴を取り出して、腰に付けます・・・

更に坂道を下っていくと、やがて民家があり、民家の庭先を通り過ぎると、「琵琶峠 西上り口」の石碑がありました。

やった!!

熊に遭遇することもなく、最後の難所・琵琶峠もここで終わりです!!

中山道は、アスファルトの車が走っていない歩きやすい道に出ました。

アスファルト道の途中にある大きな養鶏場や、国際犬訓練所という珍しい施設の脇を通り過ぎてゆきます。

単調なアスファルト道を延々と歩いてゆくと、写真の「天神辻の地蔵尊」がありました。

更に、退屈なアスファルト道を歩いてゆくと、右手に、ひょうたんの形をした写真の「弁財天の池」が見えて来ました。

ひょうたん池の真ん中に、写真の石橋が掛かっており、その先に弁財天の祠が見えます。

「続膝栗毛(第二部)」(静岡出版)(1,500円)では、「琵琶峠」の「八瀬沢の一里塚」を無事に過ぎ、「弁財天の池」で一服した弥次さん喜多さん。「弁財天の祠」を拝んで一句。

”矢瀬沢に 弁財天のあるゆえか 霞ひくなる 琵琶の山坂”

(矢瀬沢の”矢”と霞ひくの”引く”、弁財天の”天”と”霞”、

”弁財天”と”琵琶”、とそれぞれの縁語仕立てになっています。)

弁財天の先も、単調なアスファルト道が続き、延々と歩いてゆくと、左右の塚が残っている写真の「奥乃田一里塚」がありました。

今朝、恵那駅をスタートしてから、何と!

もう5個目の一里塚です・・・

(5個×4キロ=20キロ)ホントに疲れました・・・

更に、単調なアスファルト道を歩いてゆくと、写真の「三国見晴らし台と馬頭様」があり、ようやく、この先が細久手宿です!

大湫宿から細久手宿までは、琵琶峠を超えて約6キロです。

|

![]() |