ご挨拶

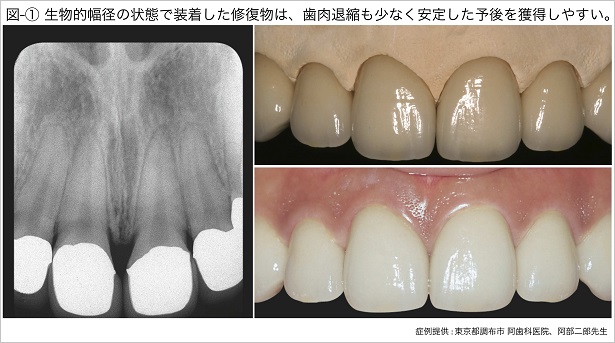

(有)山手デンタルアートは、私、遊亀 裕一が1988年に横浜市中区で開業したのが始まりです。 私は常々「生体にやさしい修復物」を意識して技工を行っています。本来、修復治療を行う際、修復材料の選択や修復設計は歯科医師が行います。 しかし昨今では、その材料選択や設計において、歯科技工士からの提案を歯科医師から求められることが増えています。 そのため、天然歯の歯冠修復、インプラント修復、部分床義歯、総義歯など、様々な修復物を製作していますが、 歯科医師の先生へは「生体にやさしい」を優先した材料選択や修復設計をご提案しております。 歯周にやさしい歯冠修復物と言う観点で考えると、歯と歯肉と骨が適切な関係になっている生物学的幅径の状態で製作した歯冠修復物でしょう(図-①)。

しかし、実際の技工に発注されるケースは、生物学的幅径の状態とは異なっていることが多いのです。 捻転歯や矯正治療を行う予定のない歯列不正、歯頸線が不揃いでエンブレジャーが不規則な広さで観察される歯列群、 歯周治療の安定後大きく歯肉退縮した歯などが修復対象であって、 むしろ生物学的幅径の歯周組織環境による技工依頼は少ないのが現状です。 ところが、私達歯科技工士が多くの患者さん、あるいは歯科医師から求められているのは、生物学的幅径の環境も含め、 様々な条件下でも術後トラブルの少ない機能と審美を維持できる生体と調和した歯周にやさしい歯冠修復物です(図-②)。

私は、そのような修復物を製作するためにいくつかのルールを設けています。 近著『生体と調和する歯周組織にやさしい歯冠修復物―その考え方とラボワーク―』(クインテッセンス出版2014年)では、 そのルールを基に様々な症例を通して歯周組織にやさしい歯冠修復物について述べました。 天然歯そっくりの形態を与え、隣在歯と見た目に同じ色再現ができたとしても、 歯肉の炎症がおさまらない修復物では、生体が受け入れたとは言えません。 歯科技工士も患者さん個々の歯周環境を知ったうえで修復物を作れる知識と技術を有することで、 初めてチーム医療の輪の中に参加できると考えています。 今後も「生体にやさしい修復物の製作」に研鑽してまいりますので、ご指導ご鞭撻の程、心より宜しくお願い申し上げます。

遊亀 裕一(略歴)

- 1977年:日本大学歯学部付属歯科技工専門学校卒

- 1988年:横浜市にて(有)山手デンタルアート開業

- 2006年:明倫短期大学臨床教授就任(2021年まで)

- 2009年:文部科学省委託事業・潜在的歯科衛生士の再就職促進研修会講師

- 2010年:全国歯科技工士学校教員協議会.研修会講師

- 2017年:日本口腔インプラント学会認定講習会講師

- 現在:有床義歯学会監事、日本歯科色彩学会理事、

- 日本顎咬合学会指導歯科技工士、日本歯科審美学会会員、

- 日本臨床歯科補綴学会会員、Wクリック会員、

- GCセミナー講師、京セラメディカルセミナー講師

主な執筆

- ラボサイドへの情報伝達-いかに補綴のイメージを共有するか-(共著)歯界展望.2003年10月

- 補綴主導型インプラントとその技工(共著)QDT別冊YEAR BOOK.2003年

- 咬合調整の少ないクラウンの作り方.デンタルダイヤモンド.2003年11.12月

- デジタル画像により様変りする歯科技工士への情報伝達(共著).日本歯科評論.2004年5月

- 前歯部歯冠修復における「レジンガム」応用テクニック.日本歯科評論.2005年9.10月

- みんなでいっしょに歯周補綴(共著)歯界展望.2008年4.5.6月

- FUNDAMENTALS of Esthetic Dental Technology審美歯科技工の原理原則(共著)歯科技工別冊.2009年

- 診療室・技工室から補綴臨床を考える(共著)2010年1月 株式会社ジーシー

- キャスタブルゴールドアバットメントの技工操作 2010年4月 Japan Medical Materials Corporation

- 問われるインプラント チーム連携で安全・安心―患者を中心に据えた質の高いチーム医療のあり方を考える(共著) 2012年08月 ザ・クインテッセンス

- 生体と調和する歯周組織にやさしい歯冠修復物、その考え方とラボワーク クインテッセンス出版2014年6月10日

- インプラント治療の到達点、過去から現在、そして未来へ 北海道形成歯科研究会編 クインテッセンス出版 (共著) 2019 年 10 月

- 遊亀 裕一 (Hirokazu Yuuki)