|

||

≪日本文化の多様性<稲作以前を再考する>≫(佐々木高明 著)からの考察 |

||

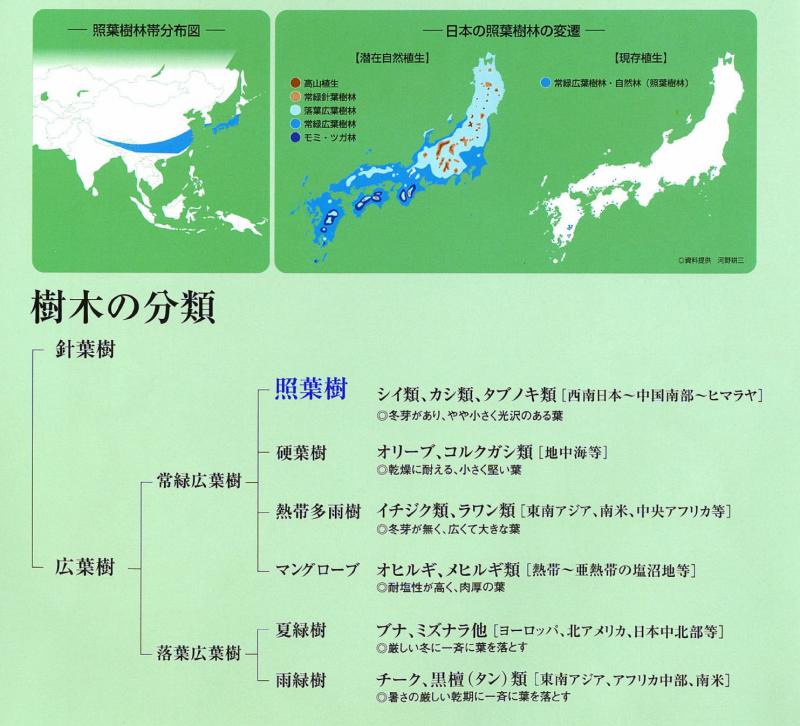

著者の佐々木氏は、専攻は民族学だそうですが、大学教授を経て、国立民族学博物館館長をへて、同館名誉教授、および財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構理事長などを歴任。 上記著書を始め、著書多数。 ≪その一つは稲作以前の農耕の考古学的検証のあとを明らかにすること、第二は稲作以前に起源したいくつかの非稲作農耕の特色を確認すること、さらに第三は日本列島における稲作文化の展開過程について、つまり稲作文化がこの列島に伝来して以後、非稲作文化とどのように共存し競合して、日本の農耕文化の特色を形成してきたかという問題です。≫ 上記は、『第一章 日本文化=稲作文化ではない』の項に記されているのですが、本書は上記命題を解明すべく、以降に著者の『日本文化の多様性 稲作以前を再考する』の核心部へと論証が続いていきます。ここでは、小生が縄文遺跡を訪ねる中各種書籍などを拝見する中で、疑問に思う点に絞って論を述べるもので、以下は本署の全般にわたっての読書感想文ではありませんので、ヨロシク。  ≪コラム 照葉樹林文化とナラ林文化≫ 東アジアでは長江流域を境に、その南には常緑のカシをはじめ、シイ、マテバシイ、タブ、クス、ツバキなどの照葉樹で構成される常緑広葉樹林(照葉樹林帯)が広がる。長江より北にはリョウトウナラの疎林で構成される暖温帯落葉広葉樹林があり、その北東にはモンゴリナラをはじめ、カバノキ、シナノキ、ニレ、カエデなどで構成される典型的なナラ林帯が広がる。なお、アムール川流域や沿海州やサハリンの亜寒帯針葉樹林帯は、実際には針広混合樹林の形をとるところが多く、一部はモンゴリナラ中心にナラ林帯と似た景観を示すところが少なくない。(植生の分布はおもに『中国植被』1980による) 筆者は、図に示す分布図とその分析を以下の文化的特色とし、述べています。 ≪照葉樹林帯における文化の発展段階と文化的特色≫ 【照葉樹林文化】 ・プレ農耕段階 (照葉樹林型の採集・半栽培文化) ・雑穀栽培を主とした焼畑農耕段階 (照葉樹林型の焼畑農耕文化) 【稲作文化】 ・稲作が卓越する段階 (水田稲作文化) ≪ナラ林帯における文化の発展段階と文化的特色≫ ・プレ農耕段階 (ナラ林採集・狩猟・漁撈文化) ・農耕段階 (ナラ林雑穀稲作文化) 第一章では最後に、『しかし、問題は表層に定着した稲作文化ではなく、その基層にある非稲作文化のありかたです。非稲作文化は地域によっていくつかの異なる類型がみられるようで、その異なる類型がそれぞれの文化的特色や歴史的系譜などについて、次に検討を加えることが必要です。』と、述べています。 さてここで小生が興味を憶えたのは、この二つの文化の違いだけには留まりません。この植生の違いが及ぼす生態系にこそあります。つまり、植生が異なるという事は、そこに生息する動物達もその生態も違っていたり、季節によってはそこで生きる動物たちや、それらの生活習慣さえ違ってきます。 小生の“何故、北の地域でトチノキやクリなどを栽培した大集落が出来たのだろうか?”とか、“縄文中期には、九州から熱帯ジャポニカが拡がって行ったはずなのに、近畿以北には拡がらなかったのは何故なのだろうか?”というような疑問は、この二つの植生の違いにあったのだ・・との考えに及んだのでした。 このような日本列島を南北に、また東西に隔てる不思議への答えは、小生の趣味でもある・・山での釣りにも及んでいたのでした。それは、清流に住む魚=ヤマメ・アマゴの生息域の違いです。太平洋側の神奈川県から南の地域と瀬戸内に流れる川にはアマゴが生息し、神奈川県以北と日本海側の北海道から九州までに及び生息するヤマメは、同じサケの仲間にも拘わらず、生息域を異にしているのです。勿論、先の二つの文化圏とは少々その生息域を異にしているものの、小生が挙げた先の疑問は、本論とは大きくは差異はないものと考えます。 【考察 何故、二つの文化として論じる?】 本書では、ナラ林帯と照葉樹林帯との植物相に文化の違いを見出して論じています。しかし文化と呼ぶ場合、そこには前提として人間の生活がある筈です。という事は、何時の時代にどこで住んでいた人々が・・・という対象が前提です。その点が、本書には見えません。ことさらに、東西の文化の違い(生活習慣の相違か?)を並べ、平地に於ける植物相の違いに当てはめても、前述の小生の疑問に答えることとはならなかったのです。 氷期を終え温暖に向かった気候によって縄文の一万年に及んだ年月に、日本列島でどのような変遷で植相が変わり、その当時の人々が森から何を得て生き延びて来たかが、小生の知りたい事でした。また、その気候の変遷とともに、低地から高地へと移動し生活することとなったのは、何が契機なのか? はたまた、東の東北地方と西の九州とでは、どう違っていたのか?などなど・・。小生の疑問には応えて貰えないのです。 |

||

| 【参考】 ≪九州森林管理局webサイト≫より 綾の照葉樹林  |

||

| 【照葉樹林文化】 私たちの住む日本から東アジアに広がる照葉樹林帯には、共通の文化がたくさんあります。照葉樹林の恵みがその起源と言われ、「照葉樹林文化」と呼ばれています。大豆発酵による納豆や味噌・醤油、魚の姿寿司を自然発酵させて作るナレズシ、水さらし法であく抜きをしたクズ粉やワラビ粉、そしてコンニャク。サトイモやヤマノイモ(ナガイモ)が栽培され、モチ米、モチアワ、モチキビなどの粘り気の多い種子澱粉を持つモチ種も共通に分布しています。めでたい時には赤飯、餅、甘酒を振る舞う習慣も同じです。 食物以外でも、野生の繭から作る絹の利用、ウルシの木などからうるしをとって漆器を作る技術も照葉樹林帯が発祥の地です。 上記は、中尾佐助氏が提唱した論文を基とした日本文化論です。下記に照葉樹林文化論を、webから引用しておきます。 【照葉樹林文化論】 昭和41年(1966)、栽培植物学者中尾佐助によって提唱された「照葉樹林文化論」は、それまでの民族学の成果を総合したユニークな日本文化起源論として注目を集めた。 照葉樹とは、九州・四国・関東までの沿岸部に分布するクスノキ、シイ、カシ、ツバキなどの常緑広葉樹を指し、葉は革質で光沢がある。この樹林は、ヒマラヤ山脈南麓からアッサム、東南アジア北部、雲南高地、江南地方の山地を経て日本の西南部に至る、東アジアの暖温帯地域に広がっている。葉の表面が、ツバキの葉のように光っているので「照葉樹」と呼ばれる。 |

||

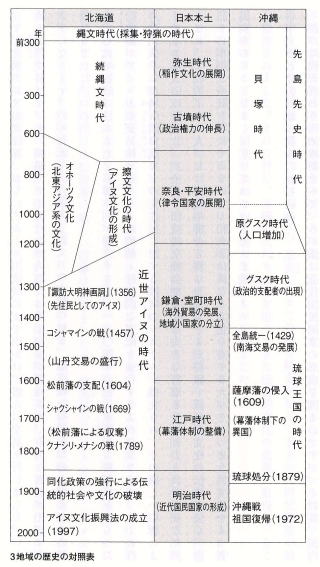

続いて第二章は、『日本文化の東・西の基層にあるもの』として続くのですが“−先史時代にさかのぼる東・西の差”の項で以下のように記述しています。 一般に、縄文時代における文化圏は、その早期から晩期に至るどの時期をとってみても、大局的にみると、中部地方を境に東日本と西日本に大きく分かれています。このうち東日本の文化圏は落葉広葉樹林帯(ナラ林帯)とほぼ重なり、西日本の文化圏は照葉樹林帯とほぼ一致するということができます。なかでも縄文時代の文化の中心地域は、クルミ・クリ・トチなどの堅果類やサケ・マスなどの食料資源に恵まれた東日本のナラ林帯でした。(以下略) と、以下に文化の違いを述べています。そして、東西の言葉の違い(方言)や味覚の違いなどを例に挙げ、文化の違いを述べています。この文化の違いについては小生も異義を唱えるものではありません。しかし、これらの文化の違いは気候風土、他の文化圏との交流の濃淡や孤立していた期間の長短などなどが考慮されてしかるべきでしょう。例えば、ある地域が他の地域と一年間隔絶していたのと、10年、100年、1000年と、それぞれの期間交流が無かったのかで双方の文化のお互いへの影響は異なる筈です。また、一年の半分の間雪に閉ざされる地方と、何年かに一度、雪が積もるかどうかは判らない無雪地帯とでは、生活習慣は異なっていて当然です。 例えば、中国地方や四国地方において、それぞれの地方の北と南では、ある事柄に対する考えが違ってくるのも当然でしょう。同程度の緯度にも関わらず、中国地方の北側(山陰地方)では、冬の寒さに備えなければなりません。一方、四国地方の南側は、夏から秋の台風に備えなければなりません。それに対して、中国地方(山陽地方)と四国地方の瀬戸内側は、それに備える必要はありません。それに対して瀬戸内側では、少雨の被害に準備しておく必要があります。 以上の例のように、小生は、東西の文化の違いは環境が及ぼすものと考えます。その環境こそ、日本列島の北から南の位置関係(緯度)が一つであり、季節によって海抜3000mの山々が北からの雪雲を遮ったり、南からの台風の影響を弱めたりしています。また、大陸を通過した高気圧や南海上に起きる低気圧の通過にも遭遇します。おまけに、大陸に沈み込むプレート上に創られた日本列島には、地下からのマグマの動きの影響さえあります。それら、豊かな自然現象こそが豊かな自然の恵みを与えてくれている所以とも云えます。 そんな日本列島に、偶然にも二つに分かれる植生グループが存在したのでしょう。その偶然に起きた植生グループの違いこそが、後の豊かな文化の創造へと繋がるものと小生は考えます。それは、日本列島で生まれた縄文文化を礎とした二つの環境にも見事に適応した文化の発展、と捉えてはどうなのでしょうか。 図は、縄文時代以降の北海道と沖縄の文化の変遷を掲げています。この時代の変遷こそ、小生が前項で触れた事を証明しているのだろうと、云えはしないのでしょうか。 |

||

第三章の『稲作文化の系譜』では、『照葉樹林文化と農耕の展開』の項から始まります。まず、照葉樹林帯の焼畑農耕として、 日本列島に伝承してきた「南からの文化」「北からの文化」の主体が、具体的には中国南部から東南アジアにつながる「照葉樹林文化」と北東アジアに連なる「ナラ林文化」であることは、いままでにくり返し述べた通りです。では、その照葉樹林文化やナラ林文化に伴う農耕の特色とその展開には、どのような特徴がみられるのでしょうか。 照葉樹林帯では、古くから身近な森林を伐開して焼き払い、そのあとに作物−アワを主とすると雑穀類やイモ類・マメ類、その他−を短期間栽培する焼畑農耕が発達し、この焼畑が照葉樹林文化を支えるもっとも重要な生産形態となっていました。日本列島でも縄文時代後期頃までには、大陸の照葉樹林帯からこの種の《雑穀・根裁型》の焼畑が伝来し、西日本を中心に展開したと考えられます。(以下略) 前項でも述べた通り、小生にとっての関心事は『いつ頃、何が契機で、どういう理由で文化が発祥したのか?』にあります。縄文文化は、著者が云う照葉樹林文化とナラ林文化が生まれるずっと前に出現していると考えられています。それは、北からも南からも1万年以前からの遺物が掘り出されているからです。それは、氷期が終わって温暖に向かう時期と考えられています。 つまり、氷期の終焉とともに食料として追って来た大型獣などが絶滅するなどの環境の変化によって、我々の祖先の食生活が変わらざるを得なくなりました。その食料となる動物達は、草原で草を食む大型獣ではなく、森に住む小型のすばしっこい動物になったものと考えられます。それで、弓矢や投げ槍のように、狩猟具も変わって来たのでしょうし、そして、食物を生や直火で食べて来たのを堅果や貝類などを煮炊きして食することとなった事が、縄文土器の発明に繋がったと考えられているからです。その食物が、南と北、東西で違ってくるという事でしょう。それは、それらが取れる場所でも、15,000年前、10,000年前、5,000年前、2,000年前とでも、異なるものと考えます。そのことは、森の獲物だけでなく海産物にもいえる筈ですし、森の場所や海岸線が変更されることで、獲れていた獲物も異なるものと考えられます。(図は、【日本人を科学する】からの転用) さて本題の縄文の焼畑農耕ですが、残念ながらどこそこの縄文遺跡から、焼畑農耕の遺物が発掘されて、DNA解析の結果、このような穀物が栽培されていた・・などの証明が十分に為されているとは言えないと考えます。 |

||

| 上図に掲げた図の≪日本の照葉樹林の変遷≫に、【潜在自然植生】と【現存植生】との図があります。もちろん、自然環境の変化(氷期を終え、温暖な気候となった)による植生の変化や後退はありますが、人の生活域の拡大による消滅(樹林の伐採や植林)や、近年は更に、温暖化による植生の変化や公害などによる植生の変化などが進んでいます。 このあたりの植生のとらえ方については、こちらの報告を参考願います。 コチラから そして以下、『照葉樹林帯の焼畑農耕』から『原初的天水田から水田稲作へ』と項は続き 日本列島では、必ずしも原始的天水田から水田稲作へ自律的に発展したのではないようです。縄文時代の末頃から弥生時代の初頭頃に新しく伝来した稲作の多くは、福岡県の板付遺跡にみられるように、しっかりした水路や畦畔をもち取排水口も備えた、よく整備された水田をもつものです。事実、菜畑遺跡でも、原初的天水田が確認された次の時期には従来みられたものとは別種の水田雑草を伴い、整った水田をもつ稲作農耕が出現したようです。つまり、日本列島では、旧来の縄文の稲作とは別種の整った水田をもつ稲作農耕が、新たに朝鮮半島や中国大陸から伝来して、新しい稲作文化が成立したと考えられるのです。 北部九州にまず伝来したこの水田稲作農耕は、本州を東方へ伝播するのですが、それは西日本の地域にまず展開します。おそらく縄文時代の後・晩期以後、西日本には照葉樹林文化が展開し、焼畑や原始的天水田などでイネ科作物(雑草や陸稲的な稲)を栽培する技術とその文化がすでに広がっていました。そのことが相対的に高度な技術を要する水田稲作農耕を、比較的容易に受け入れることができた大きな要因だったと私は考えています。 まず植物相としては、氷期が終わり温暖となっていく中(現在の気候に近づく)で、照葉樹林帯が北上しています。その気候の変動は、北海道や東北の“ナラ林文化”の中で花開いていた縄文文化にも影響を及ぼしたものと考えます。一方、西日本の山中(現在で云う里山)で続いていた焼畑農耕とは違う新たな水田稲作を導入した人たちは、海に流れ込む河川沿いの肥沃な土地へと居を変えて行ったものと考えます。この点では、著者の論点とは大きくは相違しないものと考えますが、ここでは、小生の本拠地の愛媛に関しての考察をしたいと思います。 【考察 山中の生活から河岸段丘へと】 大陸から渡って来た祖先が瀬戸内海が出現する遥か以前から狩りを行っていた広大な盆地状の場所は、氷期が終わり、次第に海化した瀬戸内海から現在の四国の地へと住まいを変えざるを得ませんでした。広大な草原で草を食んでいたであろうナウマンゾウやオオオツノジカなどは、草原の消滅と共に絶滅に向かったものと考えられます。海から得られる魚貝類や海産物などとは違い、山中で得られる小動物達は、当時と現在とはあまり変わらない動物達です。 狩猟・採集生活の当初は、岩陰や洞穴での生活だったのでしょうが、動物達や鳥のねぐらを真似たねぐらの竪穴住居を作る事を始めると、平坦な場所を選ぶのは当然でした。その場所は、大雨の際にも浸水しないで、また一方では容易に水を得られる場所だったのでしょうが、しかし、このような生活は縄文文化が生まれる契機とは直接は関連しないものでしょう。そして、魚貝類や山中で獲れる堅果類を食するため、煮る事を発見した祖先が作った土器こそ、縄文時代の幕開けとなったのでしょう。 さて、瀬戸内に面した地の集落はどのような変遷をしたのかが、ここでの命題です。松山平野においては、弥生時代から古墳時代へと続く集落跡は重信川やそれに流れ込む河川の扇状地の平野部に痕跡を見出せます。そして、縄文時代後期の遺跡としては、河岸段丘上にその痕跡を見出せます。その一方で、四国山地の只中で縄文時代だけじゃなくて旧石器時代の遺跡が発見され始めたのは、偶然にも高速道路建設に伴う工事による発掘でした。これらの場所は大概、現在は植林されている山中と思われます。つまり時代を順に追えば、獲物を追って山中で暮らしていた旧石器の時代を経て縄文の初期から、何故だか、山の端に位置する場所に居を変えて、時代が下がり次には、平野部へと降りてきているのです。 四国地方は山の国です。狭い地域に標高が2000m近い石鎚山と剣山とを繋ぐ四国山地があり、愛媛県側の瀬戸内海へと流れ込む川は、一部を除いて大きな平野部を形成しないままに海まで到達しています。以前、四国を案内した友人が国道を走っていて覗く風景に「あんな山の上に家がある」と、驚いていたことを思い出します。小生は、普段目にしている光景だったので、驚いている事が不思議に感じたものでした。 さて、この稿で述べられている“焼畑農耕が行われていた”とされる各地の具体例は報告されていません。勿論、“野焼き”などの風習が現在も残されていることは認めますし、実際に“野焼き”が行われていたことは確かでしょうが、現在は山林となってしまった場所を、何の確証も無く掘り起こす訳にはいかないでしょう。 今回果たせなかった、小生の命題でもある“熱帯ジャポニカの普及”の件については、別稿に譲る事とします。 |

||

|

||