小型赤外線送信機の製作 NO.1

[Previous]

[Next]

[Index]

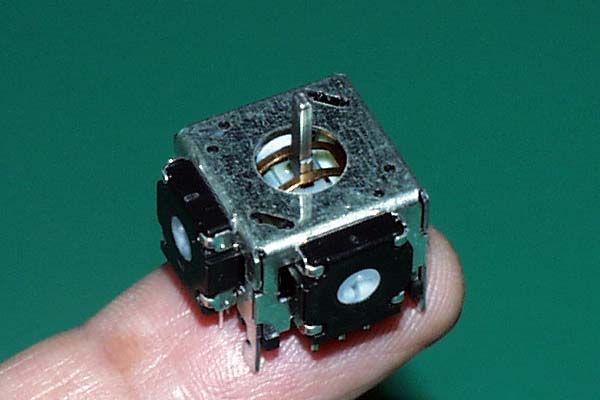

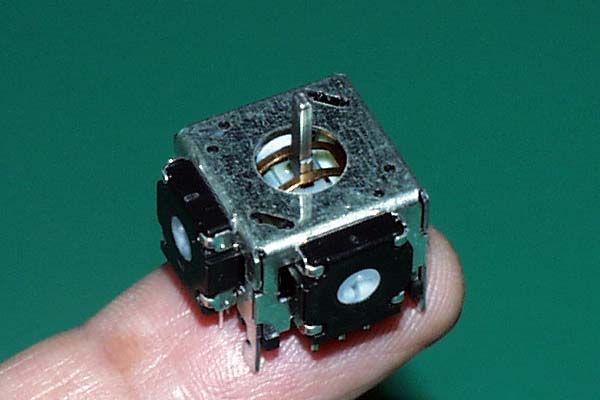

ミニチュアジョイスティックを入手したので小型の赤外線送信機を作ってみることにした

軽量な赤外線受信機を搭載した飛行機を飛ばすのに通常のラジコン送信機を使っているが、送信機自体が大きくてかなり重い。また、実際の飛行ではスロットルとラダーのコントロールだけで十分飛行ができることを確認している。 3 チャンネルを装備した Push-E もほとんどエレベータの操作を必要としない。送信機の右側のスティックコントロールだけで問題なく飛ばせる。そこで何とか片手だけで操縦できる軽い送信機ができないものかと考えていたが、 Didel で超小型のジョイスティックを見つけたので早速調達した。

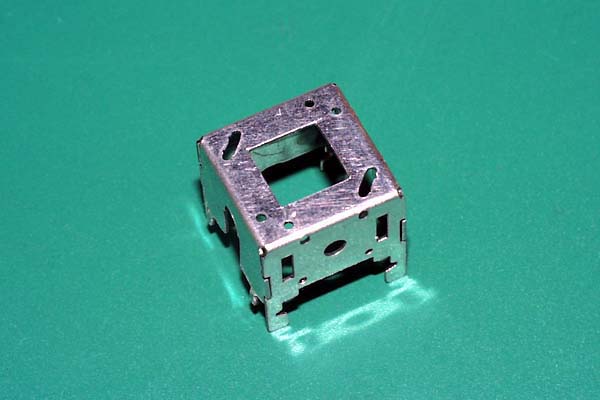

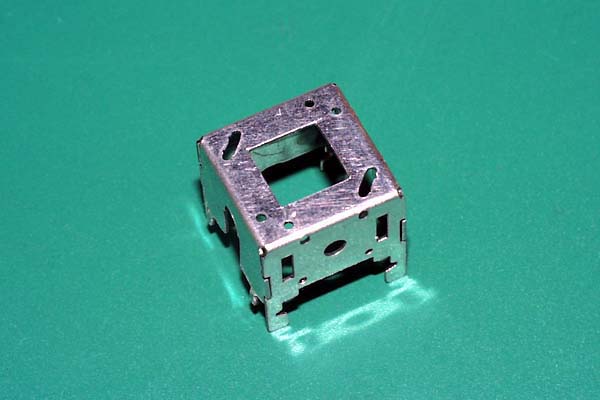

側面に印刷されている NOBLE のマークから帝国通信工業の製品であることがわかった。秋葉原あたりで調達できるかもしれない。 10KΩ のポットがついていて、スティックは常にセンターに戻る構造となっている。このジョイスティックをスロットルコントロールとラダーコントロールに使うにはスロットルをフリーで動くように改造する必要がある。また、スティックの動作範囲がフロントパネルの丸穴の範囲でしか動かないのもラジコンの送信機と異なり具合が悪い。四角い穴にする必要がある。スティックのニュートラルスプリングもかなり硬いのでこのあたりも改善しなければならない。

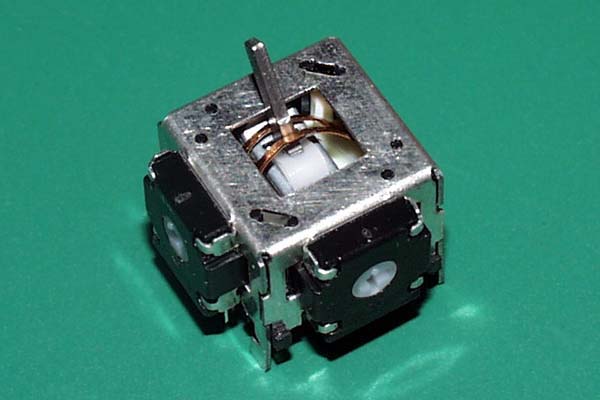

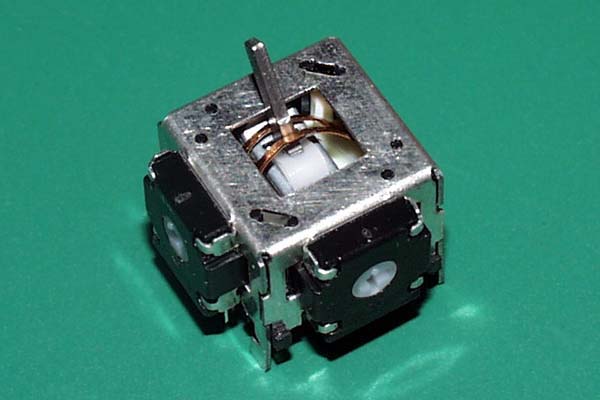

分解したジョイスティックの全パーツ。コンパクトによくまとめられているものだと感心した。早速画像手前右にあるスティックのボトムについている樹脂部分を削ってスロットルがセンターに戻らないようにした。

スティックをセンターに戻すためのコイルスプリングには線径 0.5mm ほどの材料が使われていた。スティック操作を軽くするために、手元にあった 0.4mm のピアノ線でコイルスプリングを作り直したのが右。

スティックの動作範囲を修正するために、フロントパネルの丸穴をヤスリで四角くなるように削った。

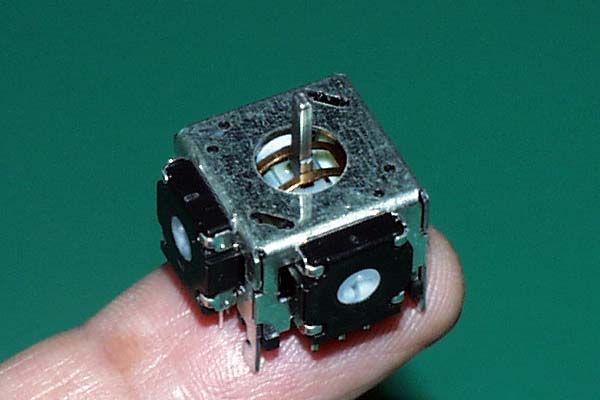

組み立て直してほぼ思惑通りの動作をするジョイスティックができあがった。通常のポットは回転範囲が広く、スティックの動作範囲では抵抗値の一部だけを使うことになるが、このジョイスティックに使われているポットはスティックの動作範囲でほぼ全域の抵抗値変化があった。特別に設計されたポットのようである。また、スティックセンター位置でスティックを押下すると ON になる接点もついていた。

2 チャンネル送信機として組み立てていく予定だが、普段使っている Futaba の送信機と互換性を保つには、パルス列がエルロン、エレベータ、スロットルという順序になっているため、使わないエレベータのパルスも考慮する必要がある。また、センタースティックのパルス幅および最大舵角のパルス幅も合わせる必要がある。

今回は I/O ポートが多い PIC16F84A を使い、スティックの抵抗値変化を簡易 A-D 変換してパルス幅の変化に置き換える。また、38KHz と 56.9KHz の変調波に対応できるように変調波の切り換えスイッチも設けることにした。

[Previous]

[Next]

[Index]

2003/07/01

2003/09/27 update