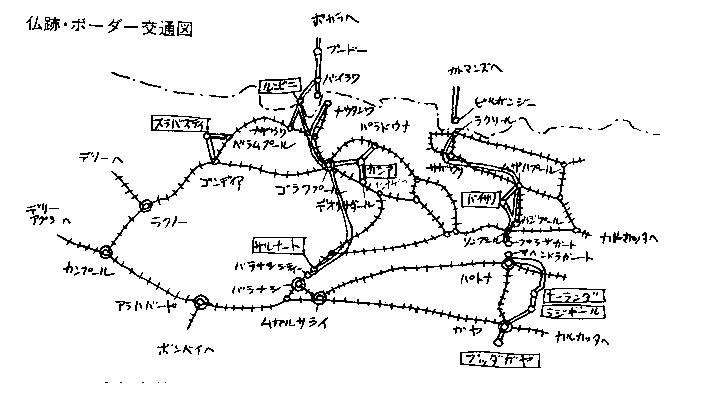

ガヤ ・ブッダガヤ ・ラジギール ・ナーランダ ・パトナ

その他仏教遺跡

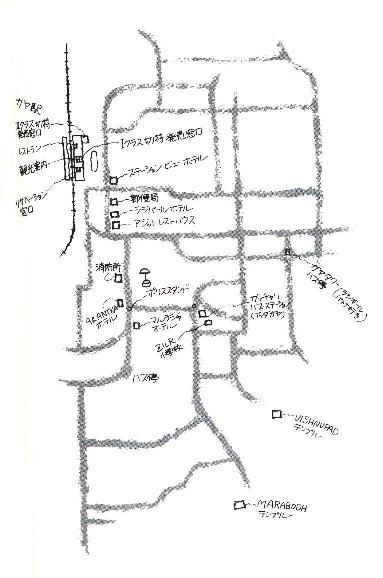

ガヤ

西はベナレス、東はカルカッタにはさまれたビハール州の中心地。

宿泊はAJITレストハウスかA&ANTKAホテルが割と良い。

レストランは駅構内のレストランが便利。

ブッダガヤに行くには、駅前から力車に乗るか歩いて、カッチャリバス停に行く。

力車で5分程(50P)。歩いて10数分。そこから30分おきに、ブッダガヤ行きバスが出ている。料金は85P。

ラジギール・ナーランダ・パトナ方面にはガヤタワーバス停から1時間おきぐらいにバスが出ている。料金はラジギールまで5Rs少々、ナーランタまで6Rs少々。

ブッダガヤ

ガヤから、とことこいなかの農村の道を、左側に水の干あがった白い砂だらけの尼蓮禅川をながめながら、30分程バスに乗ると、ブッダガヤに着く。

釈尊は、ガヤの郊外のセーナ付落のネーランジャラー河(尼蓮禅川)のほとりで、6年もの苦行を続けたが、究極の解脱に達することができなかった。

そして苦行が解脱にとって無意義であることを知りそれを捨て、極度に衰弱した身体を回復させるために、村の娘スジャータの捧げた乳粥をとった。

やがて体力の回復した釈尊は、近くのピッパラ樹の下に独坐し瞑想に入り、そこでついに『悟り』を開きブッダすなわち覚者となった。

釈尊の悟りにちなんで、この地は後にブッダガヤと名付けられ、またこのピッバラ樹は菩提樹と呼ばれるようになった。

硯在は菩提樹の下に金剛宝座が置かれ、そばには大塔がそぴえ、仏教徒にとって最も重要な聖地となっている。

ここは昼間は暑くて何もする気になれないが、朝方や夕方は涼しい風も吹いて、瞑想や物思いにはやはりもってこいの場所だ。

大精舎Mahaboclhi

釈尊にちなんで建てられた、高さ52mの九層の塔。最初はアショカ王が建てたといわれ、現在のものは19世妃に改築されたもの。

菩提樹BodhiTree

釈尊がこの下で悟りを開いたのだが、その後枯れてしまい、現在では新らしく植えられた菩提樹が茂っている。尚、昔の菩提樹は枯れる前に一部が苗木され、セイロンに運ばれ現在でも残っており、聖地になっている。

金剛座Animeshlochan Vihara

釈尊が座禅を組んだといわれる所に長方形の石でできた金剛座が置かれている。

石にはアショカ時代の幾何学模様の浮彫りが施されている。その横には、ブッダの足跡を彫った石が置かれている。

交通

●ガヤ・ブッダガヤ間

バス以外に、オートリキシヤ(乗り合いミゼット)が1Rs50P。

●ブッダガヤ→ガヤタワー→ラジギール・パトナ方面

朝方4時頃と7時頃に出発する。ラジギールまで5Rs50P、4時間程。ナーランタまで6Rs25P、5時間程。パトナまで10数Rsで7時間程。

宿泊

ツーリスト・バンガロードミトリー、 2Rs。

ツーリスト・ロツジ エアーコンディション及び食事付で50Rs。

日本寺

日本仏教会で前もって予約を取っておくとよい。一応、空室があれば予約がなくても泊まれる。寄進だが、食事付きなので10Rs位はおきたい。

日本寺

チベット寺ツイン2〜3Rs程。

ビルマ寺ツイン2Rs程。

チベットの家

ツイン2Rs程。ここは「肝っ玉母さん」みたいなアマラおばさんがやっていて、おいしいチベット料理を食べさせてくれる。

メニュー●お茶・無料。ミルクティー・チベツタンティー25P。レモン水25P。ミルク1Rs。ヨーグルト1Rs。焼ソバ(チョウチョウChow

Chow)2Rsoラーメン(ツクパTukupa)1Rso ギョーザ(モモMomo)2Rs。娩メシ(フライドライス)2Rs。オムレツ75P。チヤパティー55P。

ラジギール

霊鷲山の王舎城

五つの山に囲まれた要塞堅固な盆地。マガタ国の都(王城)のあったところで、城壁が山の尾根づたいに総延長40kmも続いている。その山の一つの霊鷲山Gridhakuta

or Vultures peakと呼ばれる、大きな岩が鷲の頭に似てた山の頂上でブダが法華経を説いた。

また、マガタ国のビンドウサーラ王がブッダの瞑想や説法のために寄進した竹林精舎や、ブッダの死後弟子たちが集まり経典を編集した七葉窟などがある。

宿泊はツーリストバンガローと安宿が数軒ある。日本山妙法寺はお勤めをすれば無料だが、やはり数ルピーのお布施は置きたい。

近くのヒンドゥー寺院に温泉もある。カーストによって入る場所が異なるが、日本人は上の風呂に入れる。無料。

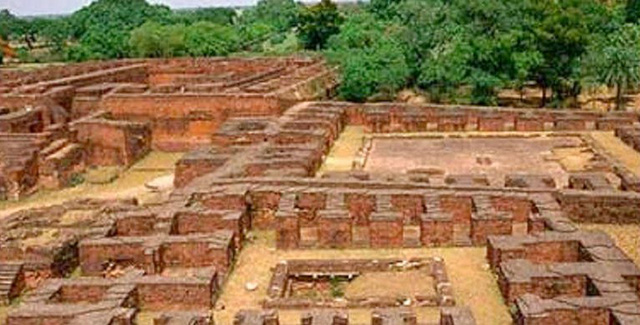

ナーランダ

古代インドの仏教の中心地として5〜12世紀にわたり栄えた仏教の都。

ブッダが弟子たちに問答をしたところであり、後に仏教大学ができ1万人もの学僧が学んでいた。

中国の玄宗や義浄も留学していた。

かつて栄えた仏教大学の大きさには驚く。

仏教大学跡の向かいには小さな仏教博物館がある。

宿泊はナーランダレストハウスがある。

パイサリ

バッジ国のリッチャビ族の首都であり、ブッダに会いに来た娼婦を祝福し、食事を共にしたという伝説など、ブッダの話が多く残されている所。

猿が掘ってブッダに寄進したといわれる水浴池ラマ・フンド・ストウバー、アショカ王が建てた7mの砂岩の石柱ビムセンのラートなどが残っている。

また、ジャイナ教の教祖マハビーラが紀元561年に生まれた所でもあり、ジャイナ教寺院とジャイナ教研究所がある。

宿泊

レストハウスとユースホステルが5Rs程。

ツーリストバンガローがダブルで10Rs程。

交通

鉄道でハジプールかムザハブールに行きそこから車を利用する。

尚、ムザハブールのツーリストオフィスから政府観光局のバスが出ている。4時間の観光で4Rs程。

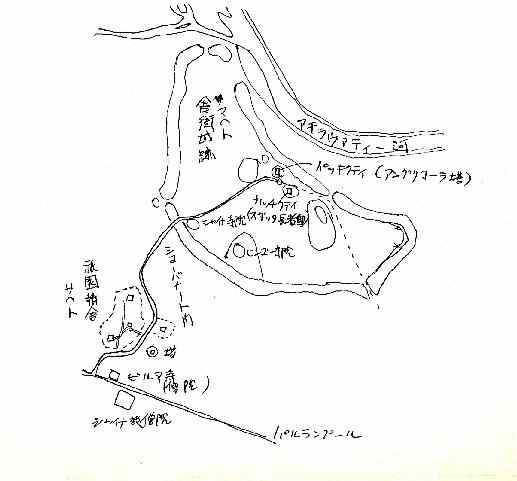

スラパスティ(サへトマへト)

ブッダが生きていた当時栄えていたコラーサの国の首都で、マヘトと呼ばれる舎衛域の遺跡と、森におおわれ周期を域璧に穎まれた中に、マヘトと呼ばれる祇園精舎がある。

祇園精舎

スラバスティという所にいた長者スダッタが、ブッダを首とする出家僧衆の崇高な姿にうたれて帰依し、コラーサ国王パセーナディの太子ジェーダの園林を、その土地に敷きつめた量の黄金で買取り、精舎を建て仏教徒に寄進した所

祇園精舎跡 と 祇園精舎の鐘

宿泊

簡易ホテルが5軒程あり、5〜15Rs程。

交通

鉄道でバラムプール、ゴンディアまで行き、そこからバスを利用する。

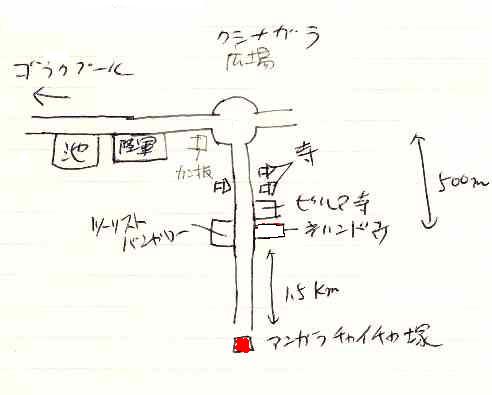

クシナガラ(カシア)

釈尊が80年の生涯を終えて入滅した地。

釈尊はこの近くの村で信者のもてなした食事を食べて赤痢のような病気になり、クシナーラ村のはずれの林の中で、2本のサーラ樹の間に頭を北に向け右脇を下にし、両足を重ねて静かに横臥した。

そして悲款・沸泣するアーナンダに慈愛に満ちた言葉をかけ、また滅後の記念すべき四大聖地(ルンビニ・誕生、ブッダガヤ・成道、サルナート初転法輪、クシナガラ・入滅)、葬儀の方法、塔供養などについて説いた。

そして釈尊の最後の言葉は「修行の者たちよ、いざ汝たちに告げる。もろもろの現象は滅びゆくものである。怠ることなく努めよ。」であった。

釈尊が息をひきとってから、1.5km程先のアンガラ・チャイチャの塚で「タビ」に付された。その後多くの僧院などが建てられたが、今ではすっかりなくなっている。

現在はここの遺跡から発掘された、6mもの巨大な石の涅槃仏を祀った大理石造りのマハパリニルバーナ寺院や、各国の寺が並んでいる。

宿泊

ツーリストバンガロー、シングル2Rs位。

交通

鉄道でゴラクプール、デオリサダールまで行き、そこから2時間程バスに乗る。

(ゴラクプールは「ボーダー歩いて国境を越える」のページ参照)

ルンビニ

この場所から北にあったシャカ族のカピラバスト城から、生母マヤ夫人が出産のため里帰りする途中に、ここでブッダが生まれた。

タイ、ミャンマー、チベット、ネパール、スリランカなどの寺がある。

ホテル

ホテル

中国寺

交通は、ネパールからだと、国境の町「バイラワ」から。

(バイラワは「ボーダー歩いて国境を越える」のページ参照)

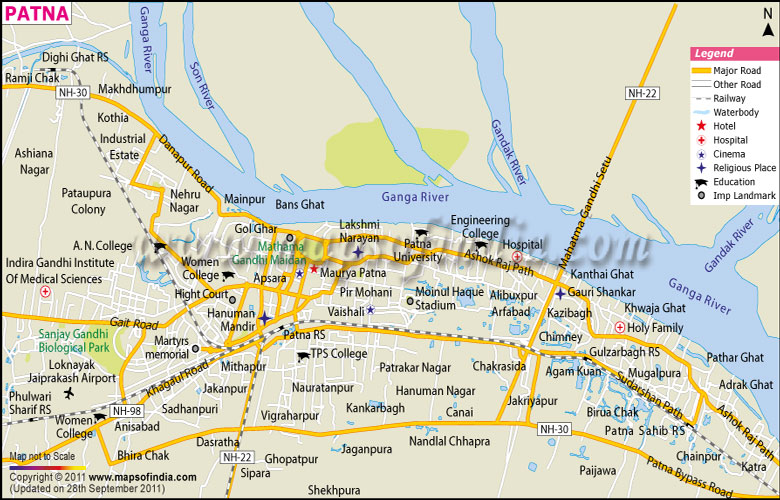

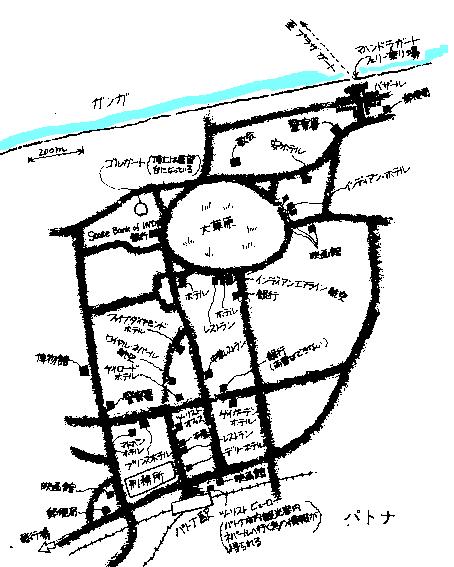

パトナ

ピハール州の首都で、インド・ネパール間の交通の拠点。陸路で行くにしろ、空路で行くにしろ、ここからネパールに行くのがノーマル。

陸路

駅前から力車でマヘンドラガートのフェリー乗り場に行き、フェリーに乗る。料金は、2.5Rs。

カルカッタからラクソールまで汽車の切符を持っている人は、フェリーにもタダで乗れる。

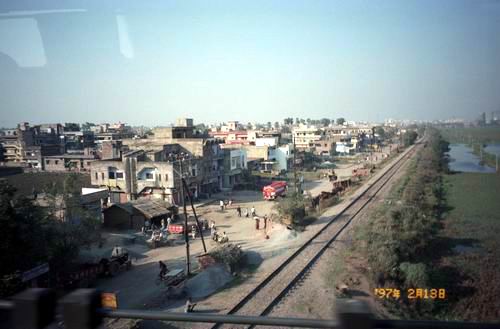

このフェリーは、水車(外輪船)で進み、なかなか情緒があっておもしろい。水面を淡水イルカがはねたりする。

対岸のプラザガートから鉄道で、ソンプールとハジプールを経てラクソールに行く。

空路

ロイヤル・ネパール航空なら25%の学生割引きが使える。

パトナ駅

パトナ駅

パトナ付近の航空写真

プロカメラマン田村仁さんとの思い出

ブッダガヤで大きなアルミ製の四角いバッグを下げた中年の男性と合った。その時は距離も離れていたし顔を会わす機会も無かったので何も話さず、日本人がいるなといった具合であった。その後私がラジギールを経てナランダーに行った時、ガバメントツーリストロッジという宿でまた彼と会った。こんどは食事のテーブルが隣だったので挨拶をした。話をして分かったのだが、彼は名前を田村仁という写真家だった。今回は実業日本社のブルーガイドという世界のガイドブックのインド版の取材に来ているとの事であった。

私は旅行会社の者だが実はインドのガイドブックのため取材をしていると言ったら、それならナーランダの仏教大学遺跡に一緒に行こうと誘ってくれた。そして私は初めてプロの厳しさを知ることとなったのだ。

やはりプロはすごい!まず肩から一眼レフのカメラを下げ、さらに10kgはあろうアルミバッグを担ぎ、真昼間の暑い中を太陽光線が撮影にちょうど良いポイジションに来るまでじっと待つのである。しかも良いポジションを捜して汗だくになりながら何度も近くの高台に登ったり降りたりするのだ。私なら正面からスナップ写真を数枚撮って終わりだが、プロは違う。色々な角度から何枚も撮り、一番良いポジションでは重いバッグから取り出した、更に大きなドイツ製のカメラで再度撮るのである。そのカメラはフィルムのサイズが大きく高画質に写るそうだ。

日本製のカメラの性能について聞いてみたが、普通の一眼レフは世界で最高級クラスであるが、専門のカメラについては田村さんはドイツ製が気に入っていて、今のカメラを愛用しているとの事であった。

しかしどちらかと言うと、早い話、私は彼の助手であった。この荷物バッグを持ってくれ、ここに立ってこのカメラを持ってくれ、バッグから新しいフィルムを出してくれとかetc,、etc。しかし楽しかった。彼はいろんなことを教えてくれた。カメラマンはタフでないと生きていけない(食っていけない)。取材のためならどんな山奥の僻地でも、どんな危険でも恐れない精神力と体力が不可欠である。私のようなプアートラベラーとは根本的に取り組む姿勢が違うことがよく分かった。貧乏旅行というジャンルなら私は負けないが、インド全土を取材するというジャンルでは彼にはとてもかなわない。

後日出版された海外旅行ガイドのブルーブック「インド」では、記事の内容はほとんどが田村さんが集めた資料と写真で埋め尽くされたいた。しかし最後の索引では、有名な人たちの文章が幾つか書かれているのだが、その紹介が大文字で書かれているけれど、一番大変だった人であるはずの彼なのに「本文写真 田村仁」と一行書かれているだけであった。プロというものはそういうものであると知った。厳しい現実である。

後日、東京の私のオフィスに尋ねてきてくれたが、今度はその当時入国許可が始めておりそうなブータンを取材するとの事であった。いつまでもタフな人でした。

戻る