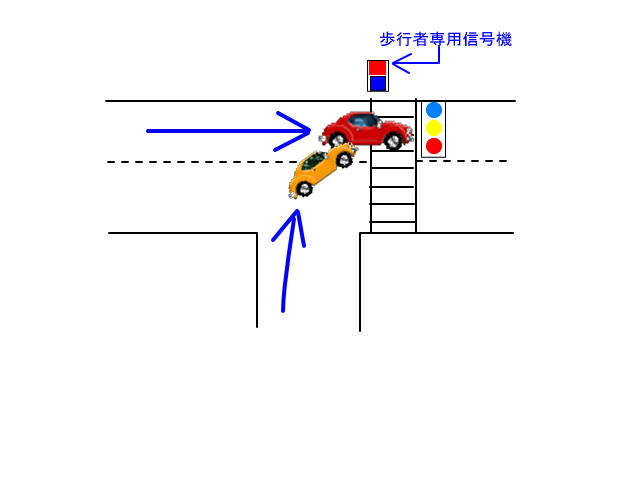

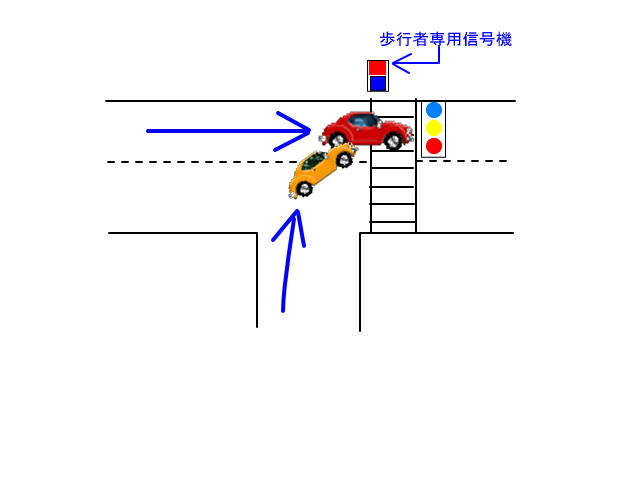

片方に信号機が設置されている丁字路交差点内の事故

平日の昼過ぎ、Kさんが普通乗用車を運転して、千葉県市原市内の押しボタン式信号機のある丁字路交差点を青色信号に従って直進中、右方交差道路から右折のために侵入してきた軽自動車が、Kさんの乗用車の右後方ボディに衝突するという物損事故が発生しました。

各保険会社共通の事故形態当てはめのマニュアル本である「判例タイムズ」によれば、過失の基本割合は9(相手側)対1(Kさん)ということになります。

この事故におけるKさんの素朴な疑問は、「青色信号に従って走行しているのに、何で私にも過失があるの…?」でした。

この事故の形態においては、相手者には、対面する信号機がないので信号無視にはなりません。たとえ歩行者用の信号が赤であっても、車はなんら拘束されないからです

したがって、相手運転者から見れば、信号機のない交差点に進入したときの事故ということになります。

ところで、この事故を法的に分析すれば、Kさんの疑問は正論ということになります。

Kさんにとっては、事故回避不可能ないしは「信頼の原則」が適用される無過失事故と判断される可能性が極めて高いからです。

しかし、現実の問題として、この信頼の原則等を主張し、相手保険会社に100ゼロ主張しても相手にされません。

保険会社は、日常的に大量発生する事故を迅速に処理していかなければならないという会社方針に従って、タイムズ記載の事故類型への機械的当てはめ行為による形式処理という姿勢をかたくなに守ろうとするからです。

極論すれば、事故担当者にとって法律は当てはめによる形式処理の弊害となるものでしかないのです。だから事故担当者は、昭和41年に最高裁で確立された「信頼の原則」とか、民法709条の不法行為責任における「過失の本質」などについては、無知同然のレベルにあり、事故処理上むしろ弊害となる理論といっても過言ではないのです。

その論拠は、後ほどご披露するFAXでのやり取りをみていただければ、その無理解の程度がご納得していただけることでしょう。

Kさんは、この事故について、相手保険会社の女性担当者に対し、次のような方針で臨みました。

9対1の基本割合には同意する。ただし、タイムズ記載の修正要素である「著しい過失」(前方不注視の著しいもの)に貴社契約者は該当するから、10%の修正を入れて、結果として100ゼロを主張する。

以下は、契約者と相手担当者との交渉経緯です。

女性担当者の回答趣旨

同様多数の判例をまとめたものが判例タイムズ。

判例タイムズは「基本割合を定めるに当たっては、事故態様ごとに通常予定される過失を考慮に入れている」と記載し、著しい過失について「前方不注視、操作違反等の著しいもの」との記述あり。

著しい過失として前方不注視を修正要素とするためには、相当程度以上(おおむね時速15㎞/h以上30km/h以下)の速度違反、酒気帯び運転等と並列して斟酌すべき程度の前方不注視があることが必要。だが、本件については、当社契約者に特段の前方不注視があったとは認められないから修正要素には該当しない。

Kさん

:貴殿のおっしゃるとおり、判例タイムズは「同様多数の判例をまとめたもの]。

だからこそ、この類型化された事故形態に、現実の個性ある具体的事故を当てはめていく上においていかなる点を考慮すべきかを、タイムズの筆者自身次のように述べているのです。

「基準は、そもそもあまり画一的で事案ごとの具体的妥当性を阻害するものであってはならない…実際に生じる事故は千差、万別であるから、各表で修正要素として与えられている数値を画一的に適用するのではなく、事案により、その数値を増減して適用するという柔軟な態度が望まれる。」(101頁 )

これがタイムズ適用においての各保険会社共通の基本姿勢でなければならないはずです。

以下の点について、ご質問させて頂きますので、貴殿の考えを明確にお答え下さい。

Kさん質問①

:貴殿は、事故担当の専門職業人として、昭和41年12月20日最高裁において確立した[信頼の原則]をどのように理解しておられるのか。また、この原則は、いかなる事故場面において適用されると考えておられるのか、ご自身の考えをお聞かせ願いたい。

質問①に対する担当者の回答趣旨

対面する信号が青信号の場合は、通常は交差する道路の信号は赤色ということになるが、本件は片方の道路には自動車の通行を規制する信号機がない。だから、質問の3点目の(1)に対する回答と同じ回答とする。

Kさん質問②

:本件事故において、K車に過失の存在を主張する以上、運転者である当方には事故回避可能性及び事故回避義務が存在したことになるが、事故現場において、当方はいかなる義務を果たせば事故回避ができたのか、根拠条文を示し、具体的にお答え頂きたい。

質問②に対する担当者の回答趣旨

事故現場での事故回避可能性の有無。事故回避のための具体的行為につき条文を明示することは不可能。

Kさん

:本件現場は、ご承知のとおり、「押しボタン式信号機」の設置されている丁字路交差点であって、たしかにO氏(注:相手者)は、対面信号がないのであるから、なんら信号に拘束される法律上の義務はない。

しかしながら、交差優先道路を進行する車両は当然のことながら対面信号に拘束されるのであるから、信号機のまったく設置されていない丁字路交差点を通行する場合と同視することは許されないはずである。

すなわち、O氏は、信号機の設置されていない丁字路交差点に進入する場合と異なり、交差点進入に際しては、より高度の左右の安全確認注意義務が課せられていると解すべきである。

タイムズ筆者自身も、「修正要素は類型ごとにできるだけ具体化して設けてあるが、あらゆる要素を網羅して摘出することはおよそ不可能であるから、最後には『その他著しい過失』というような極めて抽象的な要素を設けて、具体的妥当性を図る途を残しておかざるを得ず、本基準では修正要素として

『著しい過失』…という概念を多用している」(101頁)

と述べているように、すべての事故形態を網羅しえないが故に、現実の具体的事故への適用に当たっての配慮を説いているのである。

貴殿は「相当程度以上…の速度違反…等と並列して斟酌すべく程度の前方不注視」ではないので「…修正要素に該当しない…」と述べておられるが、本件事故の現場において、どのような前方不注視が並列斟酌すべきものに該当するのか、具体的に明示した上で、それ故に本件O氏の交差点侵入行為はこれに該当しない、基本割合に予測済みの前方不注視であると結論づけなければならないはずである。

以上の観点から、次の二点について、お答え願いたい。

Kさん質問③その(1)

:対面信号機のない丁字路交差点に進入する者(O氏)は、交差道路側に信号機が設置されているなしにかかわらず、同等の注意義務しか求められないのか。

Kさん質問③その(2)

:速度違反等と並列斟酌すべきものに該当すると思われる『前方不注視』の具体例を明示願いたい。

質問③の(1)に対する回答趣旨

判例タイムズ102頁により「歩行者専用の押しボタン式信号が設置され、一方道路の信号が常時青色灯火を示し、歩行者が押しボタンを操作した時だけ赤色灯火を表示する場合も、その交差道路を走行する車両に対する関係では、信号機により交通整理の行われていない交差点が適用される」との記載がある。この前提に立つ以上、基本割合を特段に斟酌する必要はない。

質問③の(2)に対する回答趣旨

道交法違反で反則行為として該当する程度であり、反則行為として処分されているかその点数等により検討する。

Kさん

:…大変辛らつな言い方ですが、貴殿は、論争というものに慣れていませんね。

論争というものは、相手の主張を正面から受け止めて、それに対する自説を論点から一歩もはずれることなく論じる、という性質のものなのですよ。今回の貴殿の回答は、すべて的はずれのものばかりです(ただし、多忙の中回答期限を守りFAXするという姿勢は認めますが)。

質問①について

:私は、昭和41年に最高裁で確立した「信頼の原則」をどのよう理解しておられるか、貴殿にお尋ねしているのですよ。

質問②について

:貴殿は、過失(行為)というものの本質をまるで理解されていないようですね。だからあのような回答表現になるんですね。事故回避可能性それに基づく事故回避義務の存在の有無は、過失責任成立の重要な要素となるんですよ。

ですから、貴殿がK車に過失(10%の過失責任)ありと主張する以上、少なくとも、K氏は事故回避することが不可能ではなかったということを、貴殿は論拠を示し主張する義務があるんですよ。

質問③の(1)について

:この部分の回答が、今回一番ピントがずれていますね。

貴殿の回答してきたこの当たり前の前提に立って、「著しい過失」という修正要素をいかように評価するかという論争ではなかったのですか?

タイムズ【76】の事故類型を適用するとしても、信号機の設置されていない交差道路に侵入する場合とでは、侵入に際しての左右の安全確認注意義務は、おのずと異なるのではないか、というのが当方側の質問ではなかったのですか?

質問③の(2)について

:おおむね15km/h以上…の速度違反等と並列斟酌すべき「前方不注視」の例示として、貴殿は、「道交法違反で反則行為として該当する程度」のものであり、「反則行為として処分されているかその点数等により検討」と述べておられるが、これ会社としての見解なのですか(笑)。

推測するにおそらくこれは貴殿の独自の見解でしょう。なぜなら明らかに間違っているからです。反則行為に対して、反則切符を適用(つまりは行政処分)するのは原則であるが、反則行為によって交通事故を起こした場合には反則切符は適用できないのですよ。

検討した結果、貴殿のこれまでのFAX回答内容から判断して、貴殿との交渉は今回をもって打ち切り、今後は貴殿の上司との話し合いとしたいと思います。

お手数をおかけしますが、これまでの私とのFAXのやり取りをすべてお見せになり、上司の方から小生にご連絡をいただくか、それとも、上司のお名前をご連絡いただければこちらから連絡を差し上げたいと思います。

という過程を経て、社員F氏と交渉した結果、95対0ということで話はまとまりましたが、情けないことにこの男性社員、契約者側ディ-ラ-代理店を説得できず(契約者はあくまで基本割合である9対1を主張とのこと)、話はまたまた振り出しに戻ってしまいました。

この不甲斐ない相手保険会社の対応をみて、契約者Kさんは、加入している『車両保険』を使い本件事故を解決を希望し、相手との交渉は打ち切りました。

いかがでしたか…?法律上は当然に無過失主張できる場合であっても、実務上、100ゼロをかち取ることは、相手側がかたくなに拒否する以上極めて困難であることがお分かりいただけたと思います。

今回のケ-スでは、Kさんが車両保険に入っていたから、このような処理ができましたがもし車両保険に入っていなければ、修理業者に修理費全額を自腹先行払いをした上で(本件事故の修理費約40万円)、裁判による強制決着をとらざるを得ないことになるわけです。

日常的に大量発生する事故を迅速簡潔に処理していかなければならない保険会社の立場から必然的に生じてくる具体的事故の抽象化・類型化要請。

これに対して、当事者側の立場から当然に生じてくる、現実に発生した事故の具体化・個別的検討要請。

このまったく異なる立場の間にあって、契約者にとって生涯の内、数回起こすかいなかの事故を個性ある事故として捉え、契約者の利益保護のために側面から全面的に協力するのが代理店であり、このような代理店であってこそ、契約者の信頼を勝ち取ることができる存在感のある代理店ということができるのです。

追加

この事故形態は、よく検討してみると、いろいろな問題点を含んでいることがわかりますね。

まず、契約者にとって、本件事故現場は、はじめて通る道であり、交差道路側に対面信号が無いことは、事故後はじめて知ったという状況下にあったということです。

このような状況下にあって、契約者が対面信号青色に従って交差点内を通過しようとする場合、交差道路側には対面信号機が設置されていて当然に赤色であると判断するのは当たり前のことではないのか。車の走行を規制する対面信号機が設置されているかどうかの判断を通過直前に運転者に求めることはあまりにも妥当性を欠くことになるのではないのかということです。

であるならば、対面信号青色で走行する場合は、当然に交差道路側の信号は赤色と信じて走行することは当然のこととなり、そもそも、交差道路側から車が突然飛び出してくることまでを予測する「予見可能性」は存在したことになるのだろうか。

まず、この検討がなされなければならないことになるはずです。

通常、対面信号の色が赤であっても、歩行者や自転車が飛び出してくる可能性はあるわけであるから、「予見可能性」は存在したというべきではないだろうか。そう考えるわけです。

であるならば、この予見可能性に基づいて具体的に発生する「事故回避行為」とはいかなる行為なのか、という段階に話が進むことになるわけですが、突然の飛び出しに備え事故を回避するためには、交差点進入直前での徐行しかないわけであり、これがいかに現実とかけ離れた非現現実的な結論であるかということは容易に想像がつくところです。

したがって、予見可能性の存在を前提として、①事故回避行為をとることが不可能であったとして回避義務を否定するか、②信頼の原則を適用して、そもそも回避行為義務自体が存在しなかったとして過失責任を否定するのかという、いずれかの論法をとれるのではないか思われるわけです。

そして、あえて、独断と偏見で物申せば、本件事故現場を熟知している運転者には①の論法を採用し、初めてのような運転者には。②の論法を採用すればいいのではないかと考えているわけです。

トップへ