| 私が遊覧船に関心を持つようになったのは、小学校3年位の頃、大森・平和島で海水浴をしている時、そこから浅草の方に、当時は木造船の遊覧船が運行されていて、乗って見たいなと思ったことを思い出します、それから大森海岸から中の島(現在のトラックターミナル付近)まで、焼玉エンジンのポンポン船が出ていて、焼玉エンジンのオイルの臭いが好きでした。今思えばそれが、船に興味を持つルーツだったのではないかと思います 。 |

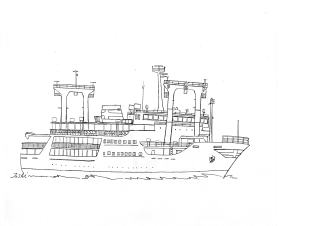

関西汽船の「あいぼり丸」を雑誌を見て鮮烈な印象が鮮烈で、この型の船を,最初に作りました。 1969/8月号「ラジコン技術」臨時増刊号[くれない丸・あいぼり丸をモデル]の記事で掲載された事もありました。そのときの本、記念に保存しています。

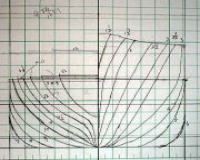

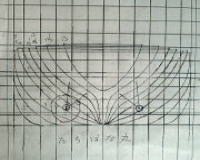

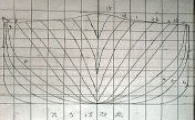

その時に作ったモデルが、アルバムを整理していたら出てきました。この模型は、くれない丸・あいぼり丸をモデルにバルサを主体で作りました

|

|

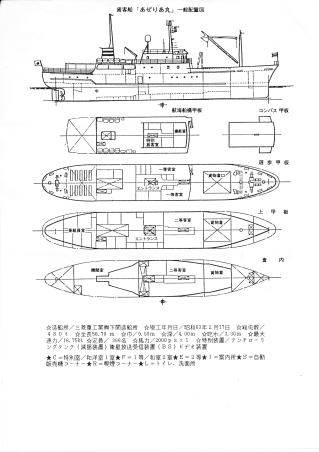

総トン数 2210t 全長83m 幅13m 深5,7m 吃水3,7m

最大速力19,4Kt 馬力2600×2 定員 1264名

岡田港に停泊中の本船と、東海汽船の当時のパンフレットからコピーしました年代物です

岡田港に停泊中の本船と、東海汽船の当時のパンフレットからコピーしました年代物です

船首のアンカー・船首・船尾の形状・ファンネルの形は、東海汽船のフアン・及び模型つくりには、良い資料になると思います。

自分の中ではでは、40年の歳月が経過しているのに、そんな昔の感覚はなく、一昔前の事のように思い出されます

何故モノクロなのかと思いましたら、当時は、モノクロ・カラーと両方あってフイルム・現像と金のかからない安い方にしたのだと思います

| サムネイルになっています、クリックして下さい |

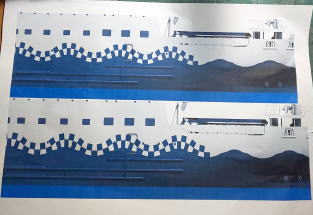

橘丸の廃船で新造された「かとれあ丸」に、竹芝桟橋から、湾岸航路の船が好きで、大島まで、友達と乗船し乗り心地最高でした

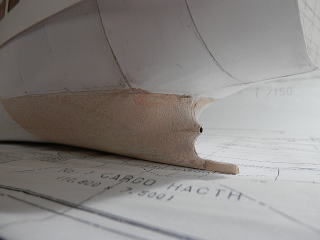

1/100のスケールで作りました

このモデルの使用材料は、船体は木を張り合わせ削り出して成形、上部構造は、0,5ミリ真鍮製です

何分にも、25年前に作った作品ですので、近日中にドック入り予定です

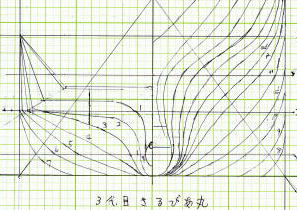

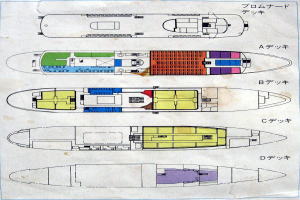

この一般配置図は、東海汽船の工務課まで行って、模型つくりの参考にしたいとお願いして頂いたものです。当時はまだ青写真でした

1/200のコピーしたのを公開します 大変に貴重なものだと思います。 模型作りに参考にしたい方は