|

|

NKK�ߌ����쏊�����i��P�O�S�O�ԑD�j �N�H�@���a�U�Q�|�W�|�R�@�@�@�@�@�@�i���@���a�U�R�|�P�|�Q�O�@�@�@�v�H�@���a�U�R�|�P�Q�|�P �S���@�@�P�R�O�A�O�Om�@�@�@�^���@�P�T�C�T�O���@�@�@�@�r���ʂS�C�X�O�O���@�@���g�����T�C�R�O�OT �z���@�@���l�C��ۈ����@�@�@ |

|

�����D�̔����D�̂��D���ŋ���������܂���

�����A�����w�ǂ��Ă����u�D�̉Ȋw�P�X�W�X�N�R�����v�Ɍf�ڂ���Ă��������D�₵�܂̋L�������Ď����̍�肽���D�͂��ꂾ�ƌ��߂܂���

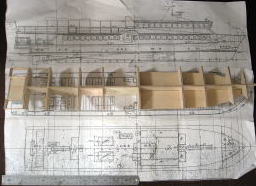

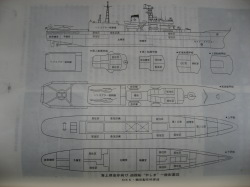

| ���̈�ʔz�u�}���Q�l�ɂ��āA�͌^�����܂Ŋg��R�s�[���܂��� �g��R�s�[������ʔz�u�}���u���E�̊͑D�v�͒��H�w���Q�l�ɂ��āA�D�̐��}����ᎆ�ɍ쐬���܂����B �����܂ł̍�Ƃɖ�P�J��������܂��� ��J���Ċ��������₵�܂̐}�ʂ�p���������Ƃ��A���ɂȂ��Č�����Ă��܂� |

�����ɂ�����ɂ����莑���������̂ŁA�J�����Ў�ɉ��l��V���ɍs���܂����A�^�悭�����D�₵�܂��┑���Ă��܂����B

�����͂܂��A���݂����Ɋ�n�������A��V���ɒ┑���Ă܂���

��g���̕��ɁA�͌^���̎Q�l�ɂ������̂ŏ�D���Ďʐ^���B�点�ĉ������Ƃ��肢���܂�����A�������Ďʐ^���ו��܂ŎB�邱�Ƃ��ł��܂���

�����̃J�����́A�P�Q�E�Q�S�E�R�U���B��l�K�t�C�����ŁA�t�C�����������Ȃ��Ă��܂�����A���g���̐l���t�C��������Ă���܂���

�������ゾ�����ȁE�E�E�E�E���ł͍l�����Ȃ��H

�G���u���E�̊͑D�v�E�C��ۈ����̃J�����_�[���Q�l�ɂ��܂���

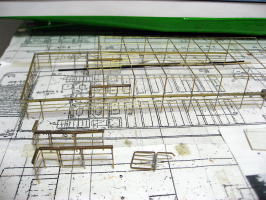

�^�J�ւ̃P�K�L�A�J�b�g�A�͂t���A�`���A�h���̏����Ŏ���ł��B

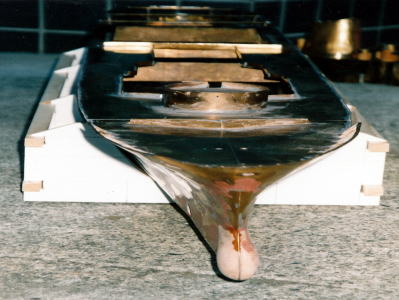

���A�D���傫�����ߑD�̂��S�������č��A�P�Q�N�̍Ό��������ēr�� ���܂��Ă�����߂��Ƃ�������܂����A�悤�₭�������܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S���P�S�W�Z���`�E�I�[���^�J���@�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@