宮崎照雄氏の日本古代史研究における「日向神話」の魅力

| 平成30年11月4日 延岡史談会第四回講演 渡邉斉己 |

日本人の頭を悩ませ続けてきた記紀神話の世界、とりわけ「日向神話」。その謎を、理系学者の視点で見事に解明し、日本古代史の全体像を蘇らせた宮崎照雄氏の独創的論考、その尽きぬ魅力に迫る。

1『宮崎県史』の「日向神話」理解

・「日向神話は高天原の神々の営みを受けて、以下に展開される天皇統治の時代を導き、両者を連続的に結ぶよう置かれている。日向神話の持つ二つの重要な意義としては」、第一、天皇権力基盤を打ち立てること。第二、隼人の服属の起源を説くことと考えられている。

・高天原が「葦原中国」に加えて海原を手中におさめるという話の展開上、「日向地方の伝承や信仰とは全く関係なく、神話の構成上の舞台として地名を借りたに過ぎないとする見解は妥当であると考えられる」(シンポジウム『日本の神話』吉井、岡田、大林)。とすれば、「やはり「日向神話」の舞台がなぜ日向の地でなければならなかったのかが問われなければならない。」

・「日向神話の舞台が日向に設定された最大の理由」は第二であり、ニニギの降臨の地が、政府の支配地と隼人の地の境界の峰(日向襲高千穂)とすることに意味があった。高千穂については「知鋪郷」の郷名も手伝ってかなり早い段階で、高千穂説も力を持つに至ったと考えられる。(『宮崎県史』通史編古代2 p105~106)

2宮崎県『史跡調査報告』の結論

・明治以後の近代史学では、「歴史の再構成は古文書、日記等の同時代史料によるべきであって、他の史料を史料批判なしに使ってはならない」という原則が、広く受け入れられつつあった

・ただし同様の原則を古代史に適用することは、直接皇室の歴史を疑うことにつながるゆえに、禁忌とされてきた。(wiki「津田左右吉」)

・こうした時代背景の中で、『記紀」』神話をもとに、いわゆる「高千穂論争」が盛んに行われた。宮崎県「史跡調査報告」(大正13年)もその一つで、天孫瓊瓊杵尊の高千穂への天下りを所与として、その地が西臼杵か霧島かを論じた。

・『調査報告』の結論としては、「源平盛衰記」が書かれた当時、霧島には未だ高千穂の呼称はなく、西臼杵の高千穂のみで、その経路は、遺跡や遺物の発見とも相関連して、阿蘇→高千穂→吾田の長屋の笠狭崎(愛宕山)であること疑いなし、とした。

3津田左右吉の『記紀』神話理解

・こうした中で、明治以降の近代実証主義を日本古代史にも当てはめ、記紀の成立過程について合理的な説明を行ったのが津田左右吉である。

・津田は、記紀の神代は観念上の所産であり、歴史的事実を記したものではないとして、次のような主張を行った。

・「神武東征」否定:大和朝廷は大和で発生した。それを日向からの東征としたのは、神代(観念)と歴史時代をつなぐ「かけ橋」を必要としたからである。

・「日向神話」否定:なぜ、日向のような僻陬(へきすう)の地が皇室発祥の地となったか。それは政治的統治者としての皇室の由来を「日の神」につなぎ神性を持たせるためである。

・「現人神」否定:高天原の神々の能力や行動は、神的であるより童話的であり、宗教的性質はない。死もある。つまり人間である。(「神武天皇東遷の物語」及び「神代氏の性質およびその精神」津田左右吉参照)

4戦後、幻と消えた「高千穂論争」

・こうした津田の主張は、s15年に関連著書の発禁、早稲田大学教授辞職に追い込まれただけでなく、「皇室の尊厳を冒涜した」として起訴され有罪判決を受けるに至った(s19年時効により免訴)。

・しかし、津田の所説は、第二次大戦後の懐疑的な風潮の中でよみがえり、わが国史学会で圧倒的な勢力を占めるようになった。

・ただし、津田自身は、マルクス主義の立場からの天皇制否定には批判的で、「天皇制は時勢の変化に応じて変化しており、民主主義と天皇制は矛盾しない」とする立場を堅持した。

・戦後は、天孫降臨を前提とした「高千穂論争」はほとんど行われなくなり、代わって「邪馬台国論争」が盛んに論じられるようになった。

・そこでは、津田左右吉流の文献批判が主流となり、「端的に言えば、神代や古代天皇の話は、いわば机上で作られた虚構であり、事実を記した歴史ではない、ただ、それを伝えた古代人の精神や思想をうかがうものとしては重要な意味を持つ」とされた。(安本美典『邪馬台国はその後どうなったか』p17)

5安本美典氏の「記紀」神話解釈

・こうした戦後の歴史学会の論調に対して、安本美典氏は次のような所説を展開している。(以下「前掲書」)

・「戦前のわが国の歴史学のすべてが皇国史観によっておおわれていたわけではない。津田史学の盛行は、皇国史観を否定するとともに、津田史学と相いれない面を持つ、多くの理性的・科学的成果をも顧みない傾向をもたらした。

・私は、「天孫降臨伝承」や「高千穂伝承」は、かってこの地上で起きた史的事実を伝えている部分があると考える。

・私は、北九州の甘木市付近にあった邪馬台国の一部、または主要な勢力が、卑弥呼(天照大神)の死後、三世紀後半に、南九州へ移動した事実があったであろうと考える。これが「天孫降臨」という形で伝承化したと考える。

・南九州の邪馬台国勢力は、さらに東にうつり、大和朝廷をうちたてたと考える。それは三世紀末のこととみられる。すなわち私は、邪馬台国東遷の史実が「神武東遷」という形で伝えられたと考える。」

6大和朝廷の力の源泉はどこから

・では、そうした日本古代史を推進した天皇家の力の源泉は何であったかというと、氏は、主に二つあったという。(「前掲書」要約)

・一つは、伝統からくる力である。中国の魏によって承認された、日本を代表する邪馬台国の後継勢力であり、宗教的・政治的な伝統を持つことからくる力。

・もう一つは、「魏志倭人伝」に倭人は「租賦を納む」とあるが、租税をとることによって国家ははじめて部族国家の域を脱する。兵士を雇い、最新式の武器を持ち、組織的訓練を受けた兵士に一般の人は勝てない。

・なお、日本書紀でさえ「膂宍の空国」(荒れてやせた不毛の地)と記されている南九州から、大和朝廷の起源となる勢力が勃興することがあるであろうかとする疑問については、「私は、歴史を考えるばあいに、「歴史の必然性」や「可能性」以外に「英雄性」なども考慮しなければならないと考えている。元の勃興がジンギス汗という個人の「英雄性」に負うところが大きい」のと同様である。(*辺境から英雄が出る!)

7邪馬台国が降臨した高千穂は何処

・安本氏は、こうした議論を経て、天孫降臨の高千穂の地が西臼杵であるか霧島であるかについて、次のように言う。(「前掲書」要約)

・私は、邪馬台国を伝承的に伝えた「高天原」は北九州の甘木市付近と考える。北九州と都城付近と大和の地名の類似は、天孫降臨や神武東征の伝承と関係するであろうと考える。

・魏志倭人伝に「水行十日、陸行一月」とあるのは、邪馬台国の勢力が北九州から南九州に移ったという伝承(「天孫降臨」)が混乱し、(それが)邪馬台国までとなったのではないか。

・いずれにしても、瓊瓊杵尊らが北九州から南九州に至ったことは確かであり、経路としては、私は、西臼杵の高千穂を通り、霧島の高千穂に至ったとする本居宣長の折衷説を支持する。

・ただし、神代三山稜の比定地から見ても、日向三代の都(高千穂の宮=宮崎神宮)の伝承地から見ても、高千穂の峰は霧島山とする説の方が、西臼杵説より有利と考える。

8安本美典氏の説に対する私の疑問

・こうした安本氏の議論の中で、特に問題となるのは、高千穂論争の考察において、延岡方面には、可愛の山稜があるだけで、「瓊瓊杵尊が至ったとされる笠沙に当たる地は求めにくい」としている点である。(「前掲書」p244)

・延岡には、このほか、祝子川とホオリ、五ヶ瀬川とイツセという名称の一致や、西階地区が古来高天原と言われていたこと。吉野や三輪など大和と一致する地名が残されていること。さらには、近隣の門川や日向に、伊勢地方の地名と一致する五十鈴川や伊勢が浜があることなどの事実が無視されている。

・また、論理的な問題としては、「魏によって承認された伝統的な力を持ち、租税をとる脱部族国家」であるはずの邪馬台国が、なにゆえに、生産性の低い九州南部に降臨しなければならなかったか、についての説明が不十分である。(辺境から英雄が出るはよしとして)

・こうした論理的な疑問は、津田左右吉が提出したものでもあり、安本説はこうした疑問に十分答えているとは言えない。

9石川恒太郎『延岡市史』の日向神話

・ここで、昭和25年に、個人で『延岡市史』を書きあげた石川 恒太郎(いしかわ つねたろう、1900年8月25日 - 1990年10月30日)の、日向神話についての所説を見ておきたい。

・経歴:「宮崎県日向市生まれ。宮崎県立延岡中学校、専修大学卒業。「日州新聞」「大阪毎日新聞」などの記者を経て1940年、宮崎県立上代日向研究所特別委員となる。戦後は宮崎県文化財専門委員として考古学や地方史研究に携わる。歴史研究のかたわらラジオ番組で郷土史の講義を行う。1960年宮崎県文化賞を受賞」(wiki「石川恒太郎」)

・この『延岡市史』は、昭和14年に延岡市の紀元二千六百年記念事業として計画され、石川氏がその編纂を委嘱され、昭和19年に原稿が出来上がったが、戦災で焼失。戦後は、市や市議会の制度が変わったため、石川氏の個人出版として出版を続け、昭和25年までに三巻を出版したものである。

10日向神話の史実性は考古学が決する

・この『延岡市史』では、日向神話は、第二章(付録一)「高千穂の伝説について」として、約20ページが充てられている。

・ここで石川氏は、戦後の風潮も反映したのだろうが、「伝承上の「筑紫の日向」は必ずしも現実の日向国とは限らない。それはあくまで説話上の日向であったと思う」と言いつつ、「ただ然し、日本民族の古い伝承が、全然事実を伝えるものではなく、空想的なものであると断言することもできないであろう。何故ならば、『古事記』や『日本書紀』が大和朝廷の淵源を説明するために編纂されたのに、尚ほその朝廷の初源地を大和国と言わずして、日向国と書いていることは、日本民族の古い伝承の上では、日向国として伝えられていたためであると考えられる。」

・「従って、この皇祖の日向降臨の伝説が事実を伝えるものであるか否かは、今後に於ける考古学の研究の進歩によって、決する以外に方法はないのである」(「上掲書」p312)と但し書きしている。

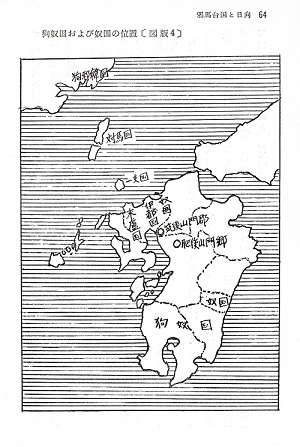

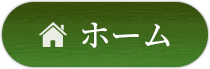

11石川恒太郎の『邪馬台国と日向』

・石川氏には、この他に、昭和47年発行の『邪馬台国と日向』という著書がある。石川氏はここで、「古代日本の国家形成との関係においては、邪馬台国と対立していた狗奴国の研究が最も重要である」として、魏志倭人伝に書かれた邪馬台国、狗奴国と、日向の位置関係を確定することの重要性を説いている。

|

| 串間市で出土した穀璧 |

・氏は、冒頭「今から152年前の文政元年に、現在の宮崎県串間市今町で、中国の前漢の時代のものと思われる「穀璧」(こくへき)が発掘されたこと、同じ穀璧が福岡県の怡土郡(奴国)でも出たことを述べ、これは串間市に「漢と交わりを結んでいた国があったことを証明するもの」としている。

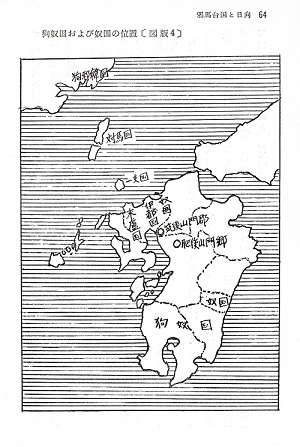

・その上で、魏志倭人伝の帯方郡から倭国への道程について、榎和夫氏の説を採り、邪馬台国を筑紫国の山門郡にとり、他の国は九州の県郡を充てるべきとしている。この中に「奴国」が二つあるが、後の「奴国」を日向の那珂郡に比定し、その南に、邪馬台国と対立した狗奴国=隼人があったとしている。

12狗奴国が東遷し大和朝廷を建てた

・その説を要約すると、その奴国の南にあった狗奴国の領域=宮崎郡は、日向のほぼ南半分の海岸を占める地域で、海洋による生活によって、大隅や薩摩をむすぶ男王卑弥弓呼を中心とする大連合をつくり、邪馬台国の卑弥呼と対立していた。

・瓊瓊杵尊の妃木花開耶姫は、神吾田(阿多)津姫であり、神武天皇は「阿多之小橋君」の妹「阿比(姶)良津姫」を娶っていることから、大和朝廷を開いた皇室の御祖先である氏族と隼人とは兄弟関係にあったと知れる。

・卑弥呼は魏に朝貢(239年)、243年にふたたび朝貢、魏王は使者の難升米に黄幢(こうどう=軍旗)を授けた。これは、女王国が、かねて仲の良くなかった男王の狗奴国と戦争始めたことを意味する。戦争中の248年に卑弥呼は死んだ。

|

| 『邪馬台国と日向』所収 |

・女王国では、卑弥呼に代わって男王を立てたが大乱となり、卑弥呼の長女壱与という13歳の少女を立ててようやく国が収まった。魏は265年に倒れ西晋の時代となった。翌266年、倭人が朝貢しているがこの倭人は女王国とは記されていない。

・これは倭国に異変が起こったということで、女王国は狗奴国に滅ぼされたのであろう。戦争の原因は、その当時は、弥生時代の後期で水田耕作が盛んになった時代であるから、邪馬台国の穀倉地帯をめぐる戦いであったと推測される。

・狗奴国すなわち隼人は、女王壱与の邪馬台国を滅ぼし、第二邪馬台国と称し、都を肥後の菊池郡に移したが、熊襲に叛かれて短時日にして滅んだ。その後、その後裔が日向に入り、3世紀末に東遷し大和朝廷を立てた。

13戦いに敗れた狗奴国の東遷は無理

・これが、石川恒太郎氏の狗奴国東遷説だが、あえてここで氏の説を紹介したのは、これが、先に提出した「なにゆえに、邪馬台国が、生産性の低い九州南部に移住したか」という疑問に答えており、これから紹介する宮崎輝雄氏の「狗奴国が大和朝廷をたてた」とする説に似ているからである。

・ただ、石川氏の説で問題となるのは、邪馬台国の渾名が熊襲、狗奴国の渾名が隼人としていること。狗奴国が邪馬台国を滅ぼして菊池郡に移り第二邪馬台国と称したが、熊襲に叛かれて短命に終わり、その後日向に移った後、一転して、後裔が大和に東遷し大和朝廷を建てた、とする筋立てに無理があることである。

・この無理は、「女王国と狗奴国が不仲だった」「魏の滅亡と同時に女王国が消えた」「大和朝廷を開いた皇室の御祖先である氏族と隼人とは兄弟関係にあった」とする認識と、天照大神の孫である瓊瓊杵尊一行が西臼杵の高千穂に天下りし、その後東征したとする伝承との整合性をはかるため生じたものだろう。

14天孫降臨の史実性の鍵は日向神話

・ここで、『記紀』神話で史実性が問われている「天岩戸隠れ」「天孫降臨」「神武東征」について、今までに交わされてきた議論を整理しておく。

・(1)天岩戸隠れ:天照大神を卑弥呼とすれば、魏志倭人伝の倭国に関する記述と大筋で一致する。247年と248年の日食と関連付けることができればなおさらである。

・(2)天孫降臨:なぜ、天孫は日向のような僻陬(へきすう)の地に降臨したか、については、先に紹介した『宮崎県史』や石川氏の解釈には無理があると思う。また、安本氏の「英雄説」もいまいち。

・(3)神武東征:今日、邪馬台国が九州にあったとする説が有力であり、出発地が日向であるかどうかを別にすれば、九州勢力が大和に東遷した可能性が高い。

・従って、(1)の天照大神=卑弥呼とすれば、(3)の可能性も高いわけで、従って、もし(2)の史実性を説得的に説明できるなら、(3)の出発地の問題も解決でき、『記紀』神話の「史実性」が一挙に高まるわけである。

15日向神話の史実性を毀損する疑問

・つまり、日向神話が『記紀』神話の史実性を疑わせる根本原因となっているわけである。それは

・なぜ、天孫が僻陬の地日向に天下ったか、に始まり、

・三種の神器をもって天下りしたのに、その後、このことが全く言及されていない。

・ 吾田邑で猿田彦が瓊瓊杵尊一行を迎えたり、大山津見神や事勝国勝長狭が瓊瓊杵尊を受け入れているのはなぜか・

・高千穂が二か所あるのはなぜか・

・海神宮は何処にあったか?その訪問の目的はなにか?はり探し?まさか!

・海幸彦はどうして隼人の祖となったか?

・東征した勢力はどれ程?なぜ、直接瀬戸内海に入らず福岡の岡田宮に立ち寄ったか?等々、疑問が尽きないのである。

16照雄氏の大胆な記紀神話解釈

・こうした疑問の数々を、独創的な視点で包括的に解いたのが、理系学者である宮崎照雄氏である。以下、その大胆な仮説の概要を紹介する。

・氏は、魚の病理学を専門とする学者である。もちろんフィールドワークを多くこなしてきた。そして、そこで得られた研究手法や理系科学知識を総動員して、「記紀神話の古史書だけでなく、考古遺物や華夏の史書をとり上げて総合的に論考し、今一度古代の神々の事績を正しく理解」しようと努めた。

・氏の最初の著作は『三角縁神獣鏡が映す大和王権』であるが、氏は、倭人の権力者が欲した「鏡」の研究を通して、鏡の原点ともいえる天照大神を作り出し伝承したのはだれか?なぜ天照大神(鏡)は、崇神天皇により改鋳されねばならなかったか?なぜ天照大神(鏡)は宮中から出され、伊勢神宮に祭られねばならなかったのか?だれが三角縁神獣鏡を作ったか?なぜ三角縁神獣鏡は古墳に埋納されたか、等々の疑問をどう解くか悩んだ。

17「人の情念」を主体に歴史を考察

・そして、これらの疑問を解くためには、客観性の保証が難しいが、あえて、その時代を生きた「人々の情念」を主体において歴史を考察する必要があると考えた。そこで見えてきたのが、先学と全く異なる新たな歴史観だった。その概要は次の通り。(『日本国の神々の聖跡巡礼』『狗奴国私考』(web)「神武は鯨を見たか」等参照)

・一、邪馬台国(連合)は九州北部にあり、邪馬台国の卑弥呼は、魏の明帝から下賜された「長宜子孫」連弧文鏡を「卑弥呼の鏡」として祭っていた。

・二、卑弥呼は248年の日食の日に、狗奴国との戦争の敗北の責任を責められ、邪馬台国の人々の手で殺害された。その卑弥呼の跡を襲ったのが壹與( 「臺與=台与」)で、壹與の時代に邪馬台国(連合)の豪族たちは東遷して近畿、中国、山陰地方に移住し、そこを領有して開発した。

・三、邪馬台国(連合)と交戦後、いったん南九州に移住した狗奴国後継が、その地で武力を蓄え、崇神=神武の時代に「うまし土地」を求めて東征し、先住の邪馬台国後継氏族を降して、その開発した三輪の地を占領した。

18邪馬台国と狗奴国の対立軸で見たら

・四、東征において、崇神=神武は、邪馬台国後継が持っていた王統の象徴の「卑弥呼の鏡」を譲り受け(簒奪?)し、大和王権を創造した。

・五、その後、邪馬台国後継は百済など漢半島からの帰化人の助力を受けて勢力を盛り返し、応神天皇を即位させて、邪馬台国王統を再興した。

・このように「時空を超えた邪馬台国(連合)と狗奴国の対立関係を軸に歴史を見ると、古代の歴史的事象が矛盾なく理解できることが分かった」(『三角縁神獣鏡が映す大和王権』)というのである。そこで捉えられた、日本古代史の全体像は以下の通り

・伊弉諾尊とは、紀元57年に後漢王朝に朝貢し金印を得た委奴(伊那)国王を神格化した神で、その子孫が瓊瓊杵尊の天下りの前に日向の国の吾田邑(現在の延岡)にいた。

・その後、伊那国の倭国王叙任に反発した伊都国の首長との間で権力闘争が起こり、奴国と伊都国に分裂、戦いに敗れた伊那国王は、金印を志賀島に秘匿して遠所(日向?)に逃れ済んだ。

19狗奴国と伊都国の戦いと卑弥呼共立

・この分裂を記紀神話に当てはめて考えると、伊弉諾の禊から生まれた天照大神は伊都国を象徴し、月夜見尊は伊都国の後塵を拝する奴国に見える。

・その後、奴国の王となった伊都国は、107年に後漢に朝貢して叙任を求めた。この時160人の生口(奴隷ではなく技術者)を献上したことに奴国の民は激怒し、多くの不満分子が熊本県の菊池川流域に移住し狗奴国を起こした。その後国力をつけた狗奴国は倭国の覇権をかけて伊都国と戦った。これが倭国大乱で、この乱を終わらせるため、卑弥呼が邪馬台国の女王として共立された。

・この情景を記紀神話は、天照大神(卑弥呼)と素戔嗚尊(卑弥弓呼)の誓約と素戔嗚尊の乱暴狼藉として著している。

・時は魏蜀呉三国鼎立時代。呉の孫権は230年徴兵のため夷州(台湾?)の住民数千人、山越(ベトナム?)から6万人を拉致、倭が後の属領にされれば、何万人の倭人が軍役に駆り出される恐れがあった。狗奴国の卑弥弓呼は卑弥呼が魏の柵封体制に入ったことに反発したのである。

20卑弥呼の死と狗奴国の日向移住

・卑弥呼は239年再び魏に朝貢し、「親魏倭王」の金印を得、魏と同盟関係に入った。このことに反発した狗奴国は、卑弥呼の邪馬台国と248年ころまで、倭国の覇権をかけて戦争を続けた。

・この戦争で、邪馬台国と狗奴国はともに人的に消耗し、狗奴国の卑弥弓呼は有明海からの呉の侵攻を恐れ、一族を高千穂を経て日向国に移住させた。

・この時、稲穂を持って高千穂に入った卑弥弓呼の子狗古智彦一行の様子が、瓊瓊杵尊の天下りとして記紀に物語られた。

・これが何時かというと、『日向風土記』逸文に「天暗冥く、夜昼別かず・・・天開晴り、日月照り光きき」と、日食を思わせる文があり、これは248年9月5日朝の日食と思われる。

・一方、248年には、邪馬台国の卑弥呼が死に(殺された?)、宗女の台与が新女王に推戴された。これが天照大神の岩戸隠れと天照大神の再臨の物語となった。

21瓊瓊杵尊は天照大神の孫ではない

・ここで問題となるのが、瓊瓊杵尊は天照大神の孫ということになっているが、天照の宗女台与はこの時13才であり「結婚をして子をなし、その子が青年になっていたとはあり得ない。それ故、瓊瓊杵尊は天照大神の孫(天孫)ではありえない。」

・また、天孫降臨した一族が後に東征し大和王権を立てたが、『後漢書』倭伝(范曄432年上梓)に「女王国より東、海を渡ること千余里、狗奴国に至る、皆倭種といえども女王に属さず」とある。魏志倭人伝では狗奴国の位置は邪馬台国の南となっていたのに、この時は女王国より東千余里となっているのは、狗奴国が河内・大和国に東遷したと読み取れるのではないか。

・瓊瓊杵尊一行を先導したのは猿田彦(始原奴国の一族)で、阿蘇→高千穂を経て五ヶ瀬川を下り吾田邑の天下に至った。

・問題は、天孫が葦原中国、つまり日本全土を統べるべく天下りしたはずなのに、瓊瓊杵尊が天下りした地は筑紫の日向国だった。ではなぜこの矛盾が放置されたか。天武天皇が狗奴国系だったからではないか。

22吾田邑には伊那国の一族が先に

・ところで、「大国主が国譲りした葦原の中国、すなわち河内・大和に天下りした天照大神(卑弥呼)の孫は実在した。」それが饒速日尊(天日明命)で、臺(台)与の子だが、『記紀』ではこの天下り説話は葬られた。狗奴国系の天武天皇には不都合だったからである。

・高千穂に天下りした瓊瓊杵尊は吾田長屋の笠狭之御碕(かささのみさき)に至った。この地の国主事勝国勝長狭(遠所に逃れた伊那国の一族)が「ここは住む人の少ない土地(空国)である。「請はくは任意に遊せ」といった。

・瓊瓊杵尊は、ここに高千穂の宮を建て、大山祇神の子で美人の木花咲耶姫と出逢って結婚し、ホデリ(海幸彦)、ホスセリ、ホオリ(山幸彦)を生んだ。大山祇神とは、五ヶ瀬川支流の山間部で金や銀を採取する山の民で、移住してきた伊那国一族と縁を結んでいたと考えられる。

・このように、伊那国または狗奴国の移住者が次第に南の方に居住域を拡大したことで、宮崎の伊弉諾から神武に至る様々な伝承が生まれることになったと考えられる。

23海幸彦の出自は隼人族ではない

・瓊瓊杵尊が天下りに随伴した天鈿女命は猿女君となり、猿田彦に請われて「伊勢の狭長田の五十鈴川の上」に同行した。「上」とは南であり、五十鈴川は門川、その南に日向市の伊勢ケ浜、その間の「あまり広くない湿地帯」が狭長田であった。

・ここで猿女君とは、巫女ではなく、文字がない時代に「誦と舞」で、それぞれの国の歴史を伝承する職能集団だった。そして、「誦」によって伝えられた伝承を『記紀』に集大成した人物こそ天鈿女を祖とする猿女君の稗田阿礼だった。

・木花咲耶姫の子ホデリ(海幸彦)について『記紀』は、「是隼人の始祖なり」としている。これを根拠に、木花咲耶姫を隼人族の女神とし、神武天皇を高祖とする皇族を隼人族の血統とする通説が生まれ、さらに拡大されて、瓊瓊杵尊の天下り先が霧島連山の高千穂峯とする通説が生まれた。これは山幸彦との後継者争いに負けた海幸彦が、宮崎の南方に逃れ、隼人族と結婚し魁師となったことから生まれたものである。

24山幸が訪問した海神宮は福岡の奴国

・海幸彦と山幸彦の後継者争いで問題となるのが、山幸彦の海神之宮訪問だが、塩土老翁(=事勝国勝長狭)は弓矢と人柄で山幸を後継者に選び、自分の出身地である「橘の小戸」(福岡市那珂川流域にあった奴国の領域)の海神之宮に行くことを勧めた。

・山幸彦は奴国の海人安曇氏の王の館に遊学し、海人の知識(田の作り方、天候の見分け方、津波の知識など)を学ぶとともに諸々の情報を入手した。饒速日の大和国への東遷の情報もそこでつかみ、それが後に磐余彦尊の東征の契機になったと思われる。

・海神宮で三年過ごした山幸彦は帰国し、兄の海幸との後継争いに勝利する。そこに臨月の豊玉姫が妹の玉依姫に付き添われてやってくるが、豊玉姫は生まれた我が子を残して海神宮に帰ってしまった。そこで、妹の玉依姫が生まれた鵜葺草葺不合を養育した。

・ところで、この鵜葺草葺不合は事績を全く持たない。その子供とされる磐余彦は山幸彦の本名彦火火出見を持つので、鵜葺草葺不合は長じて五瀬となったと見た方が合理的である。

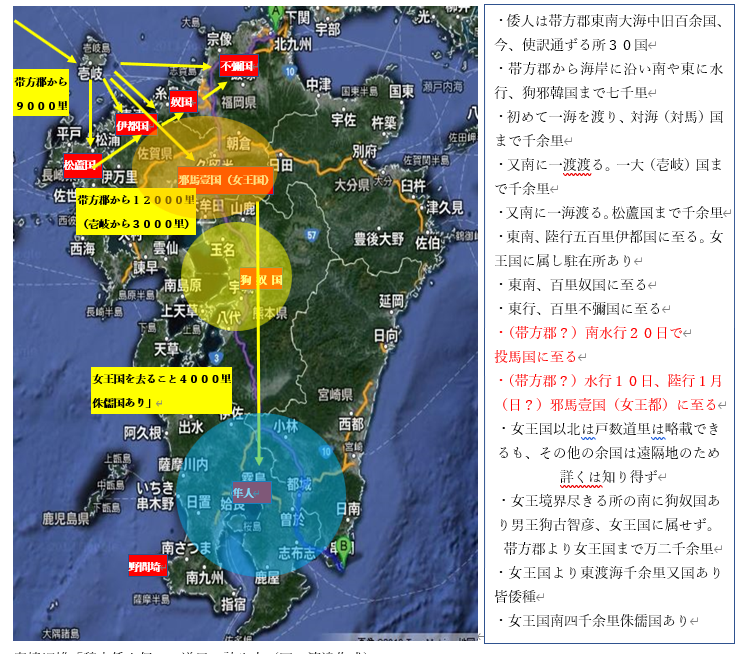

邪馬台国論争における第一の関門が、魏志倭人伝における邪馬台国の場所の特定であるが、著者は、従来の見方と異なり「魏使は方位と二国間の目視(概算)距離を一支(壱岐)国を起点にして記録した」と理解すれば、松廬国、伊都国、奴国、不弥国の比定地と整合する。しかし、その南の邪馬壹(臺)国は目視できないから、当時の日本は距離を日数で表していたとし、隋使は邪馬台国に至る道程を帯方郡から「水行十日陸行一月」とした。一月は、

伊都国に邪馬台国の出先機関が置かれていたことからして「一日」の誤植であり、その位置は、伊都国から背振山を超えた丘陵地=山臺、つまり、現在の吉野ヶ里台地にあったとする。

|

25天皇が小橋君を優遇したわけ

・また、『紀』は海幸彦を「吾田君小橋等之本祖」としている。『記』では「阿多」となっているが吾田が正しい。つまり、海幸彦は吾田村で吾平出身の女(小橋君)と結婚し、磐余彦はその妹吾平津姫と結婚した。小橋氏は神武東征後、海幸彦のいる南那珂郡に移ったと見ることができる。日南には吾田村があり、吾田神社もあり、この神社の位置は小橋とされている。日南の油津に吾平津神社があるのもそのためであろう。

・磐余彦は小橋君の妹吾平津姫と結婚し、手研耳命と岐須美美命を生んだが、手研耳は、神武東征後の神武の後妻(事代主の娘媛蹈鞴五十鈴媛)の子神八井耳命と神渟名川耳との皇位争いで殺され、岐須美美が小橋氏の裔となったことから、磐余彦(神武)の流れをくむ天武天皇が隼人族の魁師を優遇したものと思われる。

・45歳になった磐余彦は吾田邑の高千穂宮で、五瀬命らと、日向は西の辺境なので、葦原中国を治めるためには、塩土老翁から聞いた「東の美き地」に行って都を作ろうと提案し賛同を得た。

26神武東征と残留組の宮崎方面進出

・中国を目指して東征に出るには船軍が必要である。そこで造船所を築き木材を得るに適した美々津(奴国出身や地元の海人がいた)を選んだ。『記紀』にはその場所を記さないが、地元では神立山から楠材を切り出し匠河原で造船したと伝わる。

・「磐余彦尊の東征の船軍には、吾田邑、伊勢ケ浜や美々津の海人が多数参加した。日向の地に残留した狗奴国や奴国の民は、さらに南の沖積平野部に進出して大いに人口を増やして栄えた。一ツ瀬川から大淀川流域には、奴国ゆかりの地名が移植され、それにちなむ住吉神社、江田神社、小戸神社が建てられた。

・西都原古墳には男狭穂塚と女狭穂塚があり、瓊瓊杵尊と木花咲耶姫と伝わるが、これらは狗奴国系の崇神、景行天皇陵と類似する前方後円墳(5世紀)であり、景行天皇、応神、仁徳天皇などの妃となった御刀姫、髪長姫、その父牛諸井らの墓と見た方がよいのではないか。

27磐余彦はなぜ筑紫岡田宮に寄港した

・磐余彦の船軍は、美々津の民を乗せ美々津を出港した。船軍は細島(鉾島)に立ち寄り、イワレヒコが鯨退治を行ったと伝わる。その後、五ヶ瀬川河口の吾田津に入り、磐余彦の母の玉依姫を乗船させた。また、東征に用いる鉄製武器も船に積み込んだ。磐余彦の兄の御毛沼命は参軍せず、高千穂に残ったのではないか。(鬼八退治の伝説)

・磐余彦の船軍は、吾田津を出港した後、宇佐に寄港し、なぜか関門海峡を通って古遠賀潟に入り筑紫国の岡田宮で1年滞在している。この旅程の目的を『記紀』は記さないが、五瀬が母の豊玉姫に別れを告げ、磐余彦は母玉依姫を奴国に送り届けるためと、奴国の技術者を用いて多くの軍船を建造するとともに、日向の吾田村からの軍衆の到着を待つためだったと考える。大和で戦った久米兵士は黥利目(入れ墨目)をしており、奴国の安曇目をした安曇氏の一族であったとしたい。

・東征軍はそこから、安岐国の多祁理宮に立ち寄り(『紀』では1月) 、吉備国の高島宮で船の修理と兵糧を獲得し(『紀』では3年)、難波の岬を通って河内国の草香邑の白肩津に着いた。そこから、奈良盆地侵入を試みた。

28奈良侵入ルートは『記』が正しい

・最初は信貴山南麓の竜田越えを試みたが道が険しくて断念、次に胆駒山の北を超えて侵攻しようとするが地元の豪族長髄彦に阻まれ敗退した。この戦いで五瀬命は矢傷を負い、紀伊国の男之水門で亡くなり、紀ノ川の河口竈山に遺体を葬った。

・東征軍は熊野(『紀』では、この熊野を三重県の熊野とし上陸し紀伊山脈(1500~1900m)を越えて宇陀に入ったとするが無理)に至った後、八咫烏(カラスではない)の案内で紀ノ川から吉野川に沿って進軍した。途中、多くの荒ぶる神を避け、また、地元の豪族を味方につけつつ、吉野を経て奈良盆地の東の宇陀(吾田邑の海人が入植してつけた名?)に至った。吉野川の流域には吾田邑の入植の跡が色濃く残っている。(熊野はイヤと読み紀伊半島西北部を指した)

・この奈良盆地で、長髄彦と最後の決戦をし長髄彦を討って兄五瀬の敵をとった。その後、磯城の豪族兄師木と弟師木を討った。その後、磐余彦より早く大和に天下った饒速日命が磐余彦に天璽(あまつしるし)を献上して帰順し、磐余彦が橿原の地に大和王権を築き初代神武天皇となった。

29見たことも聞いたこともない日本古代史

・以上、瓊瓊杵尊が日向に降臨するに至った前段の事情の解明から、東征し大和に王権を打ち立てるまでの、宮崎照雄氏の独創的見解を見てきた。

・まさに、氏自身の言う通り「これまで見たことも聞いたこともない日本の古代史に遭遇した」という思いに打たれたのは私だけであろうか。

・この論文について氏は、「先行論文は読むが引用せず、オリジナルの史料のみを参照し、日本古代史の謎を解く、全体的な「合理的ストーリー」を展開した」と言っている。

・冒頭紹介した通り、戦後の日本古代史研究におけるアカデミズムは、日本神話の史実性を全く認めていない。そんな中で、宮崎氏は、それは「日本に文字がない時代に猿女の君によって誦習され伝えられた歴史の記録」であるとして、そこから「人の情念で作られる」史実を解き明かそうとしたという。

・氏の論文「神武は鯨を見たか」は平成27年度「邪馬台国全国大会in福岡」の論文募集において最優秀賞を獲得しているが、アカデミズムは今なお無視しているかに見える。

30宮崎氏の卑弥呼の鏡についての疑問に対する宮崎氏の答え(1)

・なお、no16で紹介した、宮崎氏の卑弥呼の鏡ついての疑問に対する、氏自身の答を見ておく。(『三角縁神獣鏡が映す大和政権』)

・鏡の原点ともいえる天照大神を作り出し伝承したのはだれか?

・卑弥呼を殺した邪馬台国後継が卑弥呼を日の神とする天照神話を創った。神武が邪馬台国王統の饒速日を倒し卑弥呼の鏡(天照神話)を簒奪し大和政権の守り神とした。邪馬台国末裔を慰撫する必要もあった。これを正当化するため、瓊瓊杵尊の天下りの際に天照大神が鏡・玉・剣の神器を授けたとする神話を創作した。

・なぜ天照大神の鏡は、崇神天皇により改鋳されねばならなかったか?

・最初は卑弥呼の鏡である長宜子孫銘のある内行花文神獣鏡を模した大型の「八葉紐座内行花文鏡」(=八咫鏡)が宮中に置かれたが、崇神=神武の時、疫病がはやるなど、鏡の祟りを恐れるようになった。そのため本物は他に移し、宮中には改鋳した鏡を置いた。

31宮崎氏の卑弥呼の鏡についての疑問に対する宮崎氏の答え(2)

・なぜ天照大神(八咫鏡)は宮中から出され、伊勢神宮に祭られねばならなかったのか?

・鏡は宮中から笠縫邑の神籠に移され、その後、宇陀、近江、美濃をめぐり最終的に紀伊半島東端の伊勢神宮に移された。この鏡の移動は大和政権が「長宜子孫」を断念させられた鏡の怨念を恐れていた証左。(式年遷宮?)

・だれが三角縁神獣鏡を作ったか?

・大和政権は饒速日氏族が行ってきた出雲との妥協の産物である銅鐸の製造と祭祀をやめさせた替わりに、三角縁神獣鏡を作らせた。

・なぜ三角縁神獣鏡は古墳に埋納されたか?

・物部氏は饒速日を遠祖とし、宮中の鎮魂祭や大嘗祭にかかわった。三角縁神獣鏡を葬具として陵墓に埋納し死者を供養するアイデアも彼らのものと推測される。

おわりに──“日本人とはなにか”

・実を言うと、私も、宮崎説に出会う前は、日向神話について、津田左右吉や吉田敦彦氏が言うように、宗教的というよりむしろ童話的な、今日と変わらない家族の愛憎劇をみるだけで、そこに歴史性というものはあまり感じなかった。

・宮崎氏のおかげで、2世紀から4世紀にかけての日本が、近年の「集団的自衛権」をめぐる政争と同様、中国との同盟関係をめぐり激しく対立していたこと。それが日向という僻陬の地への天孫降臨、あるいは邪馬台国の東遷、そして、統一王朝の樹立へと進んでいったことが理解できた。

・私は、山本七平の教えを受け、昭和史の研究を通して“日本人とはなにか”を考えてきた。宮崎氏の若いころからの興味も“日本人とは?”だったそうで、それが日本古代史研究に発展したとのことである。

・氏の著書を読むと、随所に、「日本人のオリジナリティー」を問う言葉が出てくる。その古代史研究の舞台が延岡というのも、私にとっては、日本古代史を理解するうえでまさに僥倖だった。

・氏の独創的研究によって、日本古代史学会の迷妄が啓かれることを願ってやまない。 おわり

都城歩兵第23連隊の悲劇(延岡史談会講演プレゼン資料)

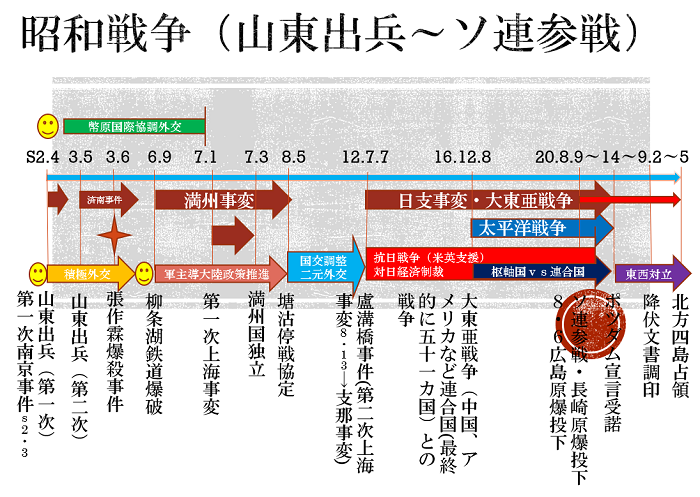

1.GHQは、戦後「大東亜戦争」という言葉の使用を禁止した

・「大東亜戦争」当時の日本人は、この戦争についてどんなイメージを持っていたか。中国との戦争については、通州事件(s12.7.29)などもあり、当初は「暴支膺懲」(s12.8)が唱えられた。

・戦争が拡大し、英米が中国を支援し日本との対立が深まると、欧米のアジア支配に対抗して「東亜新秩序」(s13.11)が唱えられた。

・それが、米英を刺激し、経済封鎖されると、日本は資源を求めて南進。さらにアメリカがハルノート(s16.11.27)で、日本軍の中国からの全面撤兵他を求めると、日本は対米英蘭戦争に突入、その戦争目的は「自存自衛」(s16.12)とされた。

・しかし、戦争が全東亜から南西太平洋全域に拡大すると、戦争目的を世界に通用するものとするため「植民地解放・人種差別撤廃」(s18.10「大東亜宣言」)が唱えられた。

・しかし、日本はあえなく敗戦。GHQは、その最初の仕事として、この戦争の性格を大東亜戦争(=植民地解放)ではなく、「世界支配のための侵略戦争」であるとして、この言葉の使用を禁止した。

・東京裁判の判決は「侵略戦争を共同謀議した」だが、事実は、日本に、日中、日米戦争に対する先を見通した戦争計画があったわけではなく、「持たざる国vs持てる国」論を背景に「行き当たりばったり」の戦争をしただけだった。

2.『都城歩兵第23連隊戦記』発刊の言葉―坂本昵(編纂委員長)

・歩兵23連隊は明治19年6月5日に創設、初め熊本、次いで日向(都城)に駐屯、「光輝ある軍旗の下に一致団結、平時においても精強無比を謳われた連隊」であった。

・日清日露の両戦役、満州、支那両事変、大東亜戦争と、我が国運を賭した戦いにはことごとく参加し、日露戦役では十八個、支那事変では八個の感状を受けた。これほどの武勲に輝く連隊は史上類例を見ず、われらの最も誇りとするところである。(中略)

・本書は主として支那事変以降の作戦行動を記録したものであり、軍全般の作戦の中で連隊の占める地位を明らかにし、各大隊、各中隊の行動も判明する限り明記することに努めた。

・これがためにはあらゆる手段を講じて真相を究明し、聊かも修飾を加えずありのままを忠実に記述したもので、巷間に出ている興味本位の戦記物語に類するものとは趣を異にし、文章は稚拙ながら、これこそ真の歩兵第23連隊の正史である。(後略)

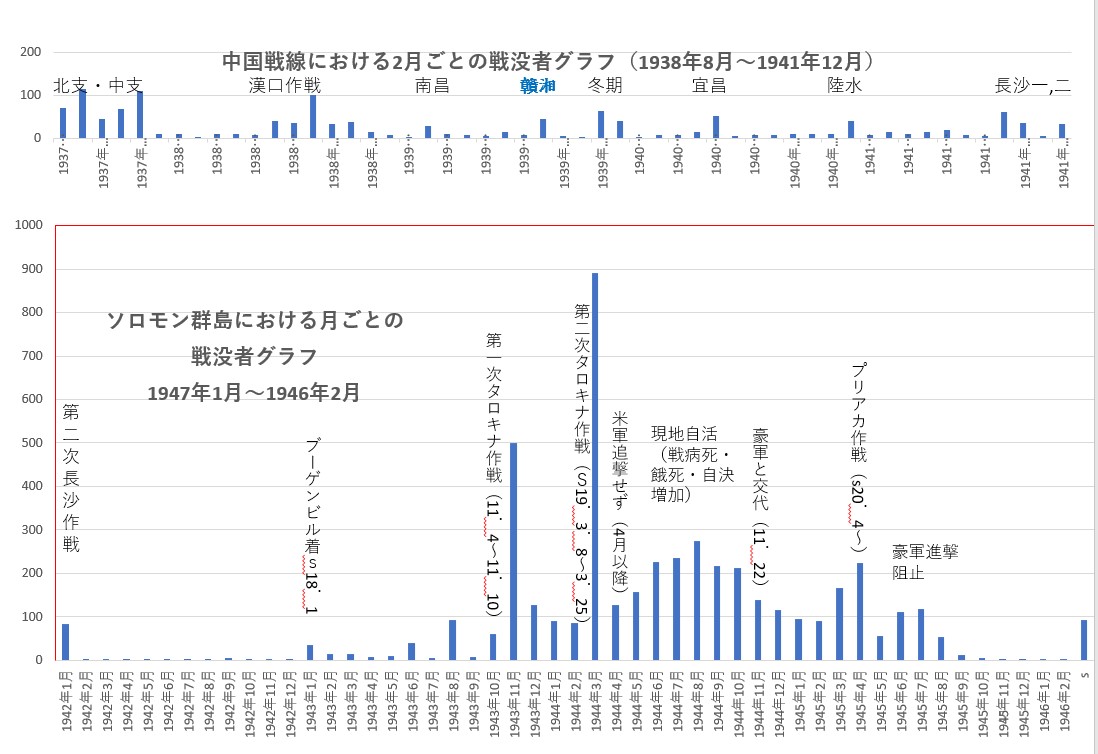

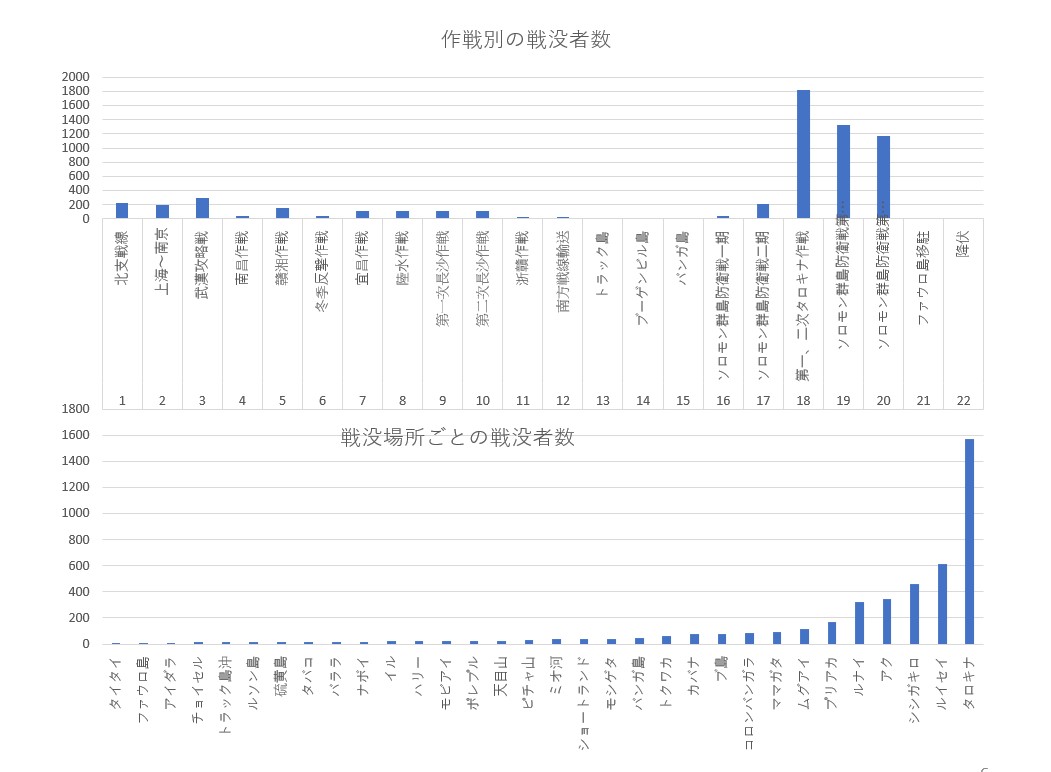

3.都城歩兵第23連隊戦死者約6000名のデーターベースから判ること

・23連隊の場合、戦死者の約8割は、ブーゲンビル移駐以降の米・豪との戦いの中で生じた。

・都城歩兵第23連隊の将兵の出身県は、宮崎63%、沖縄10%、鹿児島9%、大分8%となっているが、その他に、北海道や東北などの出身者も含まれる。

・これは、中部ソロモンには、ガダルカナル戦生き残りの部隊も配置され、戦争末期に解体され、23連隊他に編入されたためである。

・昭和19年2月にラバウルが戦略的に孤立して以降、ブーゲンビルも孤立した。その結果、ラバウルでは約10万の将兵が生き残ることができた。

・しかし、ブーゲンビルでは、将兵約6万の内約3万が生き残ったが、23連隊の場合、上海出発時は約5千数百人の内、生き残ったのはわずか400名(NHK)に過ぎなかった。

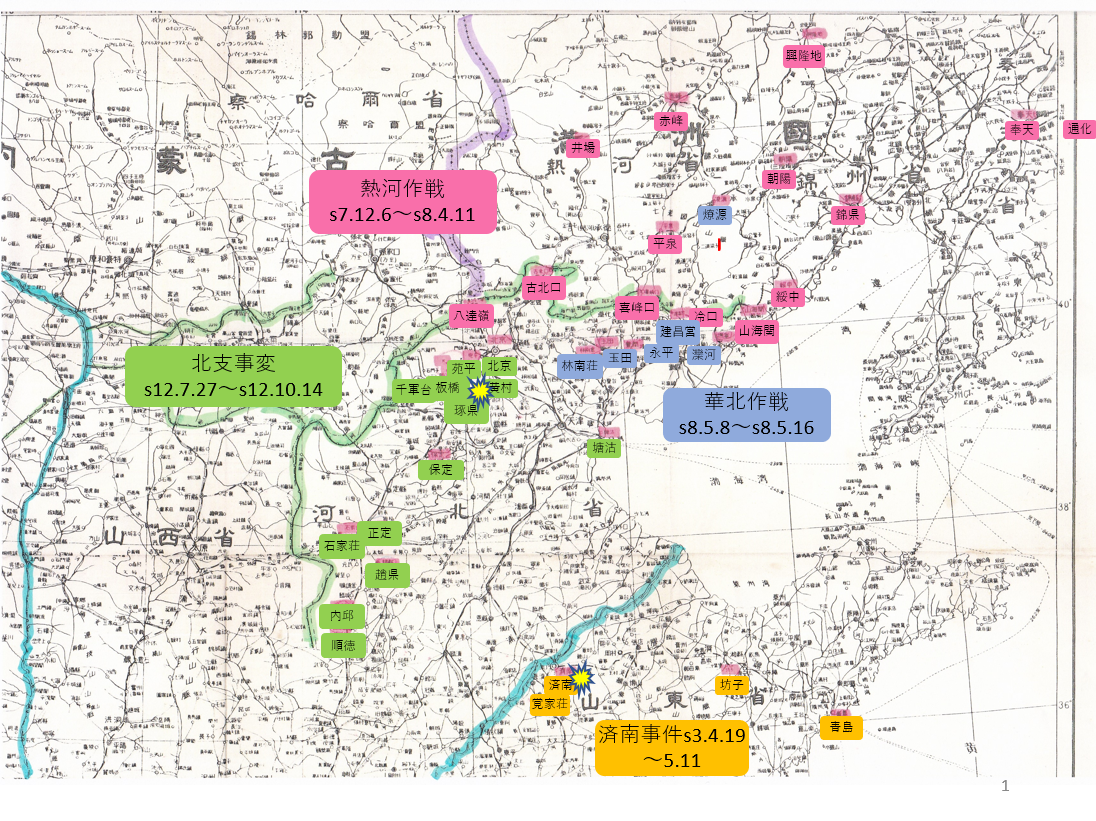

4.23連隊戦いの軌跡「済南事件」が日中戦争に至る日中反目の種を蒔いた!

*s2.3.24 第一次南京事件発生、その処理を巡り第一次若槻内閣退陣、田中義一内閣誕生、その対支積極外交が済南事件(s3.5.8)を引き起こした。

・s3.4.19 第6師団出動電報受領 都城→門司→青島→済南(4.25)→日本軍と北伐軍が衝突(邦人男女十数名惨殺)→済南城攻撃(5.8)、23連隊は商埠地西南方12キロの覚家荘攻撃・掃討

*日本軍の済南城攻撃で北伐軍に多大の犠牲が出た(中国側調査死者約3200とするが、児島襄『日中戦争』ではその1/10)ことが、中国の統一妨害と受け取られ、蒋介石の対日政策が硬化した。*外交部長を親日派の黄郛から革命外交の王正廷に代えるなど

*その後、「張作霖爆殺事件」s3.6.4)発生。これが張学良の恨みを買い、満州の易幟(12.29)となり、以後、満州でも、排日運動が激しくなった。

済南事件から北支事変までの主な戦闘地点(『都城歩兵第23連隊戦記』付属地図より作製)

5.「熱河作戦」→日本の国際連盟からの脱退を余儀なくさせた

・s6.9.18 満州事変勃発、満州国成立(s7.3.1)

・s7.12.6 第6師団に満州派遣命令→都城出発→門司→鴨緑江を渡り通化→奉天→通化警備(s7.12.27~s8.2.5)

・23連隊は、2月15日、師団司令部から熱河作戦集中を命ぜられた。→赤峰 (零下40度)周辺の敵を掃討。

・関東軍は、熱河省の敵を掃討して満州国の建設を確立するため、長城線に進出することを決した。

*s8.2.24 国際連盟は、リットン報告を元に満州国を認めない勧告案を成立させた。松岡、国際連盟脱退演説。

・23連隊、赤峰→冷口東側長城線占領(s8.4.11)

*政府は、国際連盟に止まる方針だったが、国際連盟の勧告案が出された後に軍事行動(熱河作戦)を行うと、連盟規約16条により対日宣戦または経済制裁を受ける恐れがあり、そこで、こうした制裁を防ぐため、日本政府は勧告前の脱退を決意したとされる

6.「華北作戦」→満州事変は塘沽停戦協定で収束、日中親善を模索

・s8.4.10 23連隊第6、7中隊、冷口付近から関内突入、建昌営→永平(4.16)・河東岸一帯占領

・s8.4.19 師団は軍命令により長城線に引き返す。その後、中国軍が進出してきたとして反撃、林南倉まで押し返す。

・s8.5.10 昭和天皇「熱河作戦は関内に進出しないが条件」然るに「勝手にこれ之を無視したる行動を採るは綱紀上、統帥上穏当ならず」(本庄日記)

・s8.5.31 塘沽停戦協定成立(非武装地帯設定など)

・23連隊「林南倉」出発(6.12)→燎源(6.19~9.26警備に任ず)→都城帰還(10.11)

*満州事変は、塘沽停戦協定で一応収束。これ以降、蒋介石は、剿共作戦に邁進、日本の広田和協外交を歓迎、日中親善を図ることがアジアの平和ひいては世界戦争の危機を免れるとし、日本政府に対し、1.相互の独立尊重、2.真正の友誼、3.紛争の平和的外交的解決、という中国側三条件を提案。満州問題については「不問とする」とした。

7.「北支事変」→不用意な華北分離工作が抗日戦争を招いた

*支那駐屯軍および関東軍は、非武装地帯での反満抗日活動を抑える名目で、梅津何応欽協定、土肥原秦徳純協定を中国側に強い非武装地帯の拡大、さらには親日傀儡政権の樹立を図った(華北分離工作s10.6)。*中国に満州国を承認させる事が目的

*このため日中和平交渉は頓挫、 s11.12.12西安事件発生、蒋介石は剿共作戦から安内攘外政策に転換

* s12.7.7盧溝橋事件発生。日本は不拡大方針をとるも、中央軍の北上を恐れ内地3師団派兵を決定(7.11)、廊坊事件、公安門事件(7.26)、通州事件(7.29)発生、中国の抗日機運は止められなくなっていた。

・s12.7.27第6・5・10師団に動員下令、23連隊「神柱神社」で出陣式(8.1)→釜山→山海関を経て北京南東黄村に下車(8.13)

・23連隊、北京西方板橋・千軍台の戦い(8.22~9.17)→保定占領(9.24)→石家荘占領(10.17)

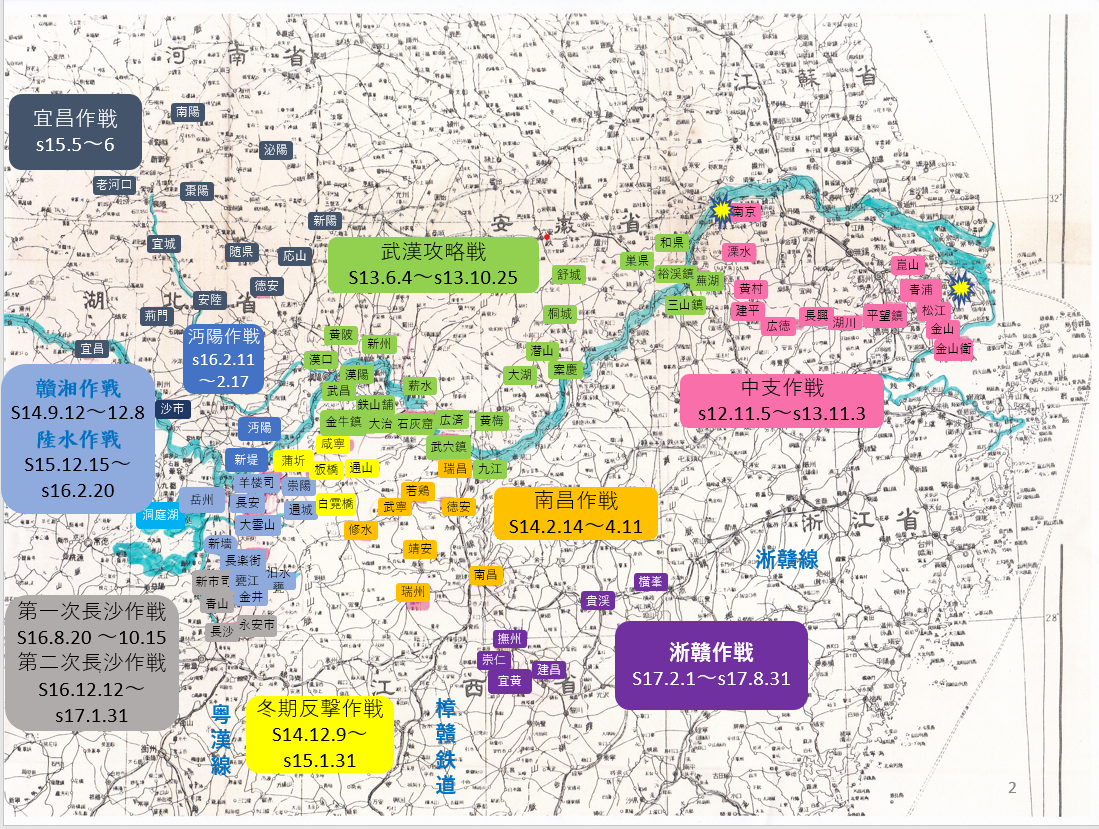

8.「中支作戦」→激戦の末、総崩れとなった中国軍を追って南京へ

*石原莞爾が危惧していた通り、北支の戦線は上海に飛び火(s12.8.13)。8.15第3、11師団、9.9第9、13、101師団派兵、さらに第16師及び第十軍(

6、18、114師、国崎支隊他)を増派した(11.5上陸)。この時点までに日本側の戦死傷者数は4万に達した。

・第6師団は、北支から塘沽を経て船で杭州湾に上陸、雨、ぬかるみ、クリークで、車、馬は上海に回送、重火器は分解搬送。中国軍は、第10軍の杭州湾上陸を機に一斉退却に転じた。

・23連隊は、杭州湾上陸後、第10軍から上海派遣軍に編成替→松江(11.7)→青浦→崑山占領(11.14)後第10軍に復帰、南京めざし平望鎮(11.25)→広徳→・水(12.6)と進撃。

* 12月9日、日本軍中国軍に降伏勧告。中国軍応ぜず南京城総攻撃開始(12.10)

中支作戦から淅・作線までの主な戦闘地点(『都城歩兵第23連隊戦記』付属地図より作製)

9.「南京戦」→南京大虐殺と都城歩兵第23連隊

・23連隊の南京城攻撃は、城壁西南角を担当、s12.12.13城壁占領、城壁に沿い城内を清涼山まで北上、その間「敵兵はほとんど見ず住民も退避して大した銃声もなく」その後、連隊は水西門東側地区に後退し付近に宿営、翌年1月3日まで南京に駐留。

・この間発生したとされる南京大虐殺について「戦記」は、「戦後喧伝されたこの事件について、当時全く見聞したこともなく、また夢想だにしなかったことであり、戦後そのことを聞いて甚だ驚いた次第である。

・また、仮にも万々一そのような事実があったとしても、我が連隊の関知する所ではないことは言うまでもない。戦場ではよく戦った訓練精到な軍隊には、非違行為等のないことは旧陸軍の定説である。」*都城23連隊「ニセ写真事件」

10.「武漢攻略戦」→なぜ、23連隊は漢口入場の前衛となったか?

*南京陥落(12.13)、徐州会戦(s13.5.19)後も、蒋介石政権は日本に対し、「持久」による徹底抗戦を継続。日本軍は、中国の要衝を攻略することで、蒋介石を屈服させようと、30万以上の兵力を動員して本作戦を強行した。

・第6師団は蕪湖に移動、その後約半年間周辺地区を警備。

・s13.7.5、第11軍戦闘序列(第6、9、27、101、106師、台湾独立混成旅団、司令官岡村泰次)を発令、6師団は揚子江北部を漢口に向かった。

・潜山(7.25)→黄梅(8.2)→広済(9.22)→田家鎮(9.29)→漢口(10.26)→漢口入場式(11.3)

*漢口入場に際して、第11軍司令官岡村寧次は、南京事件の再発を恐れ、第6師団中「最も、軍規・風紀の正しい都城連隊(宮崎県)の2大隊に限り、・・前衛」とした。(『岡村寧次大将資料(上)』)。

11.「南昌作戦」→仏印ルート、援蒋ルート遮断及び(かん)湘作戦

*南昌は、大陸沿岸→長沙に通ずる援蒋ルート、ハノイを通ずる仏印ルートの拠点

・そこで、第11軍はこの南昌を攻略し、反抗拠点を覆滅せんとし、第6師団に武寧方面の作戦を命じ、石灰窟(s14.2.13)→瑞昌(2.19)→若渓(2.24)→靖安(3.29)と進み、武寧周辺の敵を掃討(4.11)して、南昌作戦を終結した。

・その後、第6師団は、武昌に転進し、その地区の警備に当たり、9月下旬から(かん)湘作戦を実施した。

・(江西省)湘(湖南省)作戦とは、粤漢線沿いの蒋介石直系中央軍主力を撃破して、継戦意思挫折を促進することを目的に実施したもの。新墻→崇陽→長楽街→汨水渡河し、金井近くまで進出(9.28)したが深追いを避けて反転した。

12.「冬季反撃作戦」→中国軍の反攻が強まり、持久戦の様相

*武漢三鎮攻略作戦終了後、日本軍の占領地域は著しく拡大。陸軍の動員余力は底をつき、国内の軍需生産能力も限度に達した。

*一方ソ連は、s13年来ソ連国境に24個師を集結

*そこで、対ソ戦に備えるため、「中国戦場においては自今積極作戦実施せず、治安の回復を第一として、政謀略により事変の解決を図る」こととした(汪兆銘工作のこと)

*蒋介石は、これを見て攻勢に転じた。

・ これに対する反撃作戦が、第一期(s14.12.12~12.19)、第二期(s15.1.15~1.22)冬期反撃作戦で、板橋、白霓(ゲイ)橋付近の蒋介石軍の攻勢を撃退。その後、持久戦の様相を呈し、各部隊は現地自活態勢に入った。

13.「宜昌作戦」→重慶との和平工作推進のため圧力かける

*宜昌は、重慶に圧力を加える戦略上の要衝で、この地の第五戦区軍を撃破することで、蒋介石との和平工作(桐工作)を促進しようとした。

・23連隊からは池田支隊に、第3、7、12中隊、第二機関銃中隊、第二大隊小隊他が参加。

・第一期作戦 池田支隊は、随県(s15.5.4)→棗陽(ソウヨウ)→安陸を経て漢水渡河準備(5月末)。第二期作戦 襄陽、宜城付近で漢水を渡河→荊門→沙市。宜昌攻略は6月12日。

・陸水・・陽作戦 大雲山東方及び通常西南方地区の中国軍に痛撃を与える。桃林(s16.1)→通城→・陽(2.17)

・「宜昌確保」は兵力増強できず反転(6.17)。しかし、ドイツ軍快進撃(6月パリ無血入場)で積極論が台頭、宜昌を再占領。*重慶では、日本軍の重慶進攻の噂が流れ、国民政府内部での抗戦・和平派の分裂が激化。蒋介石総統が抗戦8年間に最も危機を感じたのは、この宜昌作戦の時であったとされる(wiki)→カイロ会談

14.「第一次長沙作戦」→「南進」を前に中国第9戦区軍に打撃

*長沙には、中国軍第9戦区軍司令部があり、その戦力は充実していた。宜昌作戦で追い詰めた蒋介石にさらに打撃を与えることで、事変の早期解決を図ろうとした。

*ところが、昭和16年6月独ソ戦が勃発、松岡洋右の日独伊ソによるアメリカ牽制が崩壊、南進論or北進論が拮抗する中、「関特演」への兵力転用や、日米交渉の難航による南方作戦準備で、長沙進攻中止論が台頭した。

*しかし、第11軍司令官阿南惟幾中将は、南方や満州への兵力抽出の前に中国軍に打撃を与え、以後の自存自活を容易にするため、この作戦を実行に移した。(wiki)

・23連隊は、新墻河~汨水間の敵撃破(s16.9.18)→汨水渡河し金井に突入(9.24)、長沙に向かい追撃、74軍壊滅→長沙突入(9.27)→11軍は、敵骨幹戦力(74軍、37軍、26軍、10軍)を壊滅させ、作戦目的を達成したとして反転(10.1)

・「第二次長沙作戦」→日米開戦後の南方作戦に呼応

*対米英開戦(s16.12.8)により始まった香港攻略作戦(第23軍)を支援する目的で、広東方面へ南下した中国軍を牽制するのが目的。

*あくまで牽制が目的だったが、阿南軍司令官は、中国戦線が戦争の主戦場で無くなったとみる風潮が広がるのを恐れ、積極的攻勢策をとった。

*しかし、第一次長沙作戦とは異なり、第3師団以外は準備不足で、弾薬・食料・医療品・輸送手段などの十分な準備もないまま長沙への進攻を開始。そのため、長沙周辺で準備していた敵の頑強な抵抗を受けた。(wiki)

・第6師は、新墻河北岸地区に集結(s16.12.20)→汨水渡河(12.27)→長沙追撃(12.29)するも苦戦の連続、ついに、第11軍は各師団に撤退命令(s17.1.3)「撤退作戦間は常に敵の重囲に陥り、終日突撃の連続で敵と一体となって後退」を余儀なくされた。

15.「淅(かん)作戦」→ドーリットル空襲に衝撃を受け浙江の飛行場を潰す

*s17.4.18、米航空母艦2隻(エンタープライズ、ホーネット)を基幹とするアメリカ海軍機動部隊が本州東方海域に到達、ホーネットよりB-25双発爆撃機16機が発進し、東京、名古屋、大阪を空襲。

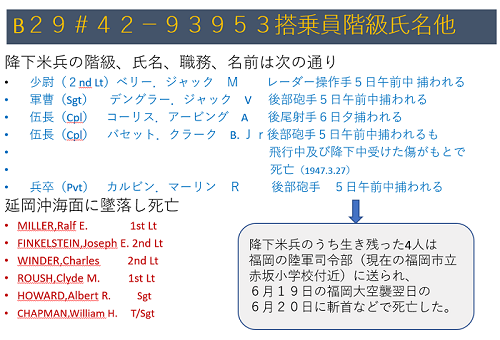

*日本本土爆撃を終えたB-25のうち、15機は中国大陸に不時着、飛行機は全損。搭乗員8名が日本軍の捕虜(3名処刑)となった。また1機はソビエト連邦支配地域に不時着して、搭乗員は抑留された。

*日本陸軍は、ドーリットル空襲に意表を突かれ、その再発を防ぐため、作戦に利用された浙江省以南の国民革命軍の飛行場を利用できなくすることを目的として、浙・作戦を実施した。(wiki)

・23連隊は、警備地長安・出発(5.20)→(武昌・九江を経て徳安(5.31)→南昌→撫州→建昌→貴渓→横峯(7.1)と進み西部隊と相会、淅(かん)打通作戦に成功(7.1)

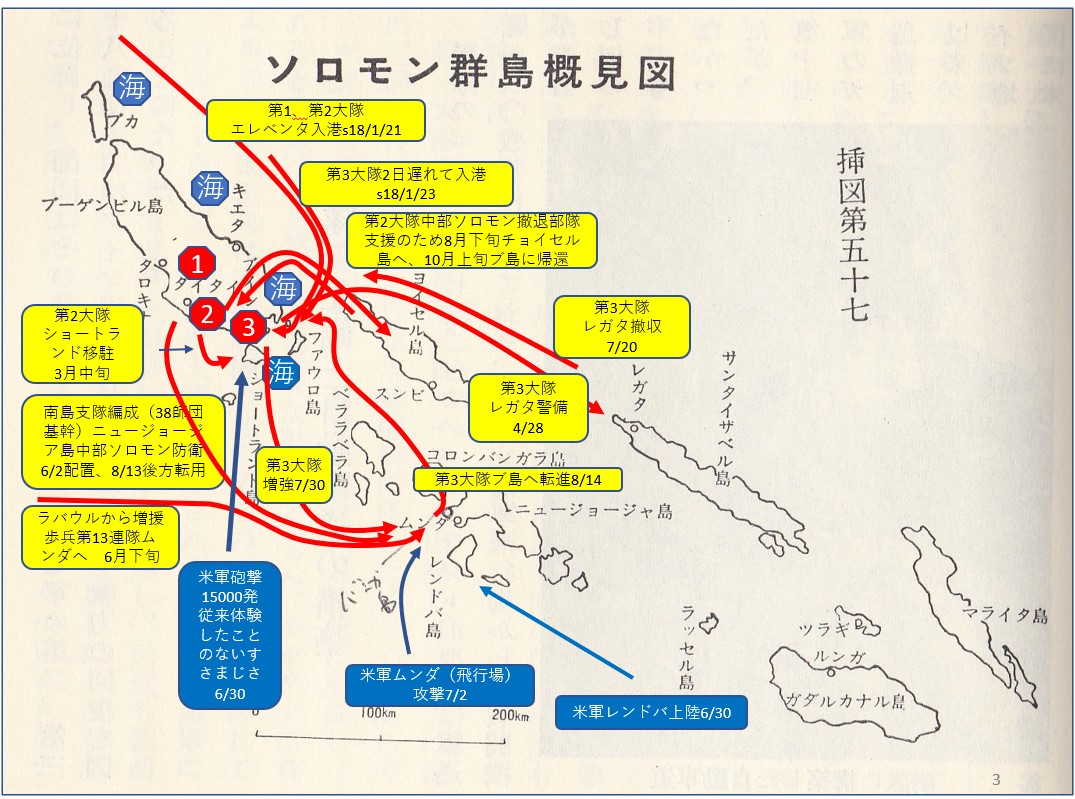

16.「南方への転出」→ガダルカナルに行く予定がブーゲンビル島へ

*淅(かん)打通作戦を終えた23連隊は、中支における作戦の幕を閉じ、揚子江を船で下って12月初旬上海周辺に集結。*その目的は大体南方転進と思っていた。

*編成装備改変し連隊総人員は五千数百人に達した。

*12月18日、師団の行き先判明。畑総司令官「第6師団は日本陸軍を代表して、ガダルカナルに行くのだから、しっかりやって貰いたい」

・上海出航(s17.12.20)→パラオ(s18.1.1~3)→トラック島(s8.1.9)入港、翌日ガ島奪回作戦中止、

*第6師団は、第17軍に編入ブーゲンビル島へ。途中、敵潜水艦の魚雷攻撃を受け、23連隊は第3、7、8中隊、第3機関銃中隊から37名の戦死者と1800名の水難者を出した。受領した新兵器、弾薬、食糧の大部分を失った。1月21日ブーゲンビル東南端エレベンタ海岸に上陸。

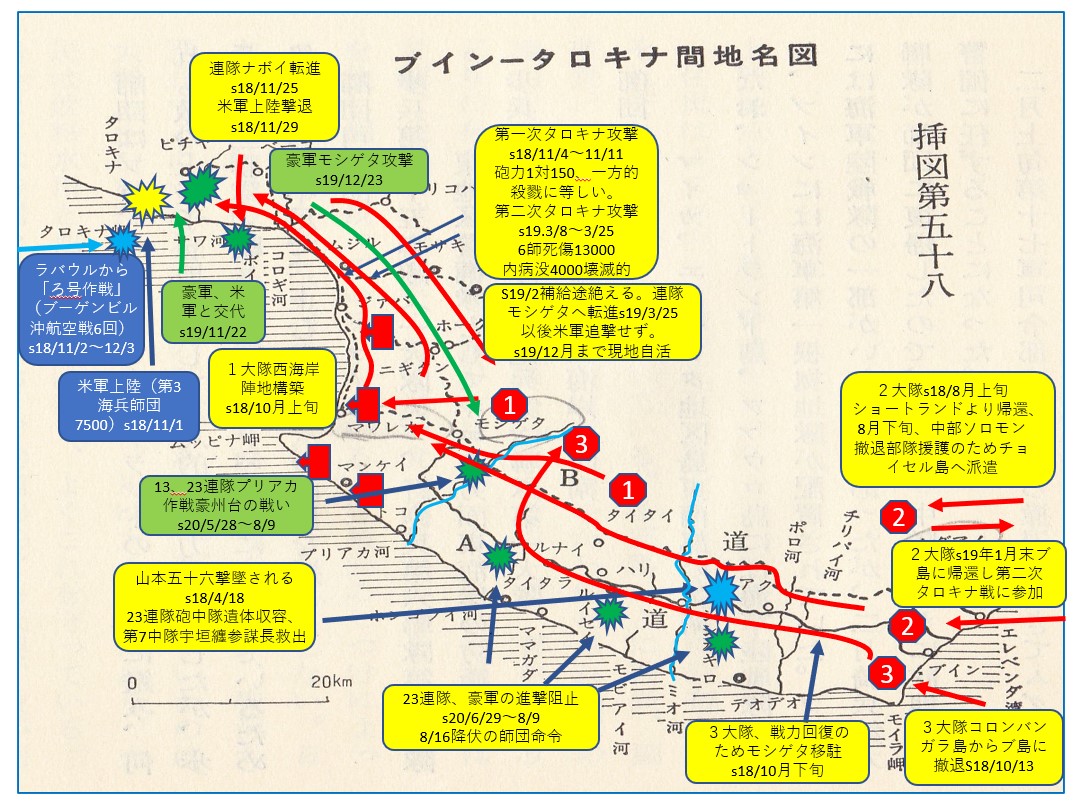

ソロモン群島での戦い(『都城歩兵第23連隊戦記』地図より作製)

17.「山本五十六遭難」→第23連隊兵士による救出作戦

・ブーゲンビルでは、6師23連隊各大隊はムグアイ、タイタイ、モシゲタに分駐。

・この頃からロッキードp38の偵察飛行が始まる。日本軍は万一を考慮し現地自活態勢を取った。

*s18年4月18日、山本五十六長官「イ号作戦」でラバウルからブインに行く途中、アク西方上空で米軍戦闘機に邀撃され墜落戦死。

*連隊砲中隊浜砂少尉以下12名捜索を行い遺体収容、第7中隊西門軍曹、宇垣纏参謀長海中より救出。

・4月28日、第3大隊サンタイサベル島派遣

・5月、海軍の要請で「南島支隊」編成、ガダルカナルを撤退した38師3個大隊でムンダを中心に中部ソロモン防衛

・6月下旬、ラバウル待機中の第6師歩13連隊、コロンバンガラ進出

18.「中部ソロモンからの撤退」→ブーゲンビル島に兵力集中

・s18.6.30米軍レンドバ島上陸、7月2日ムンダ上陸開始、南東支隊苦闘、

・ショートランドの第2大隊、米海軍の艦砲射撃15000発の集中攻撃を受ける。「従来体験したことのないすさまじさ」(6.30)。8月上旬ブ島帰還。8月下旬撤退部隊支援のためチョイセル島に派遣。

*大本営は、中部ソロモン防衛は限度に達したとし南東支隊を後方転用(8.13)、コロンバンガラ守備隊もブ島に撤収。第3大隊ブ島上陸(10.13)しマワレカ北部で戦力回復

・第1大隊10月上旬マワレカ進出。米軍上陸に備え、水際撃滅のための陣地構築。

・タロキナに守備隊( 第1大隊第2中隊、機関銃1小隊、連隊砲1分隊、無線1分隊、計234名)を置く。

19.「第一次タロキナ作戦」→ラバウル空襲の米軍飛行場攻撃

*s18.11.1 米軍タロキナ砲撃開始、米軍タロキナに上陸し橋頭堡設置。目的は、タロキナ岬にラバウル空襲のための航空基地建設。日本側守備隊全滅。

*同日、日本海軍は「ろ号作戦」発動、ラバウルよりブーゲンビル島のアメリカ軍へ航空攻撃を行い、以後ブーゲンビル島沖航空戦が六回(12.3まで)に渡り行われた。

・第6師団長は、タロキナ上陸の報に接し、23連隊に上陸した米軍攻撃を命令 (第1、3大隊計2240名(戦闘要員1200名、輜重兵1000人)7日分糧食)。

・第1大隊マワレカ出発(11.4)タロキナ道~ビーバー河小支流の線に躍進。第3大隊敵陣地攻撃(11.8)

*米軍一旦後退。第1大隊攻撃前進(11.9)、米軍集中射撃、「弾量の差1対150。戦闘と言うより一方的な殺戮に等しい」。各隊に対し離脱命令(11.10)。ナボイの戦い(11.29)では、1大隊規模の米海兵隊の上陸を阻止

ブーゲンビル島での戦い(『都城歩兵第23連隊戦記』地図より作製)

20.「第二次タロキナ作戦」→ラバウル孤立、米軍追撃せず

・s19.1月末、第2大隊チョイセル島より帰還。

*s19.2.20 ラバウル基地航空部隊の撤退と、s19.2.29アメリカ軍のアドミラルティ諸島上陸で、ラバウルは完全に孤立。ラバウルからブーゲンビルへの補給も途絶えた。

*日本の第17軍は、第6師団を主力とする2万人の兵力で、タロキナ航空基地制圧を再度試みたが(3月8日) 、圧倒的なアメリカ軍の火力で損害が増え、食料・弾薬にも事欠き、攻撃中止を決定(3.25)。この作戦での第6師団の損害は、死傷1万3千人の壊滅的なものであった。

*第6師団長神田中将回想「軍紀も勅諭も戦陣訓も百万遍の精神訓話も、飢の前には全然無価値だった」

*第二次タロキナ作戦後、アメリカ軍第37師団長ロバート・S・ベイトラー少将は、降伏しようとする日本兵を捕虜とせずに射殺するよう命令。(wiki)

・「現地自活」→豪軍、日本軍の全面的撃破に出てきた

・第6師団、パポナ(ナボイ西方2キロ)からモシゲタ転進後(s19.3.25)米軍の追撃なし。次期作戦を準備しつつ現地自活始まる。

・椰子の葉を編んで作った屋根の家、兵士の半数は食糧採集、半数は農園作り。主食は甘藷の葉の茎をゆでたもの。ジャングル野菜、トカゲ、蛇、蝉、ねずみ、鬼椰子澱粉(団子やかゆ、澱粉虫採集)等。甘藷の植え付けは2ヶ月半で一人一日100グラム支給できるようになり、食糧の危機を脱した。

*しかし、将兵の体力は極端に弱っており、医薬品もなく、マラリヤ、栄養失調で死亡するものが続出。

*s19.11.22 米軍は豪州軍と交代。米軍がタロキナ橋頭堡確保後その航空基地からラバウル、ブインに対し戦略爆撃を実施する作戦に終始したのに対し、豪州軍は、ブ島の日本軍を全面的に撃破する積極方針に出た。

21.「プリアカ作戦」→米軍、豪軍と交代、豪軍全面撃破に出る

・s19.12.23豪州軍、モシゲタ方面に対して作戦開始。

・20年2月末、西地区警備隊はプリアカ河以東に撤退。

・師団では、19年4月の自活生活以降、甘藷の代わりに陸稲に転換指導。立派に成長し、将兵一同稲刈り、脱穀、もみすり等考慮中、プリアカ作戦開始(s20.4)され、一粒も利用できぬまま戦場に。

・豪州軍、プリアカ河渡河し東岸の豪州台占領。第6師団反撃開始(4月~5月)。豪州軍ハリ河の我が陣地を攻撃(5.28)。23連隊は、師団命令でモビアイ河西岸に後退。

・第6師団は、豪軍の前進を阻止するため、23連隊はA道(ルナイ・\ルイセイ・\シシガキロ、ミオ河)方面の要所を占領し、豪州軍の進撃を阻止(6.29~8.9)。

22.無条件降伏、軍旗奉焼、復員

・s20.8.16「日本は8月15日無条件降伏」の知らせ

・8.20 参列将校の嗚咽の声も高く場内に流れる間に厳粛に軍旗奉焼。

・8.25 武装解除とファウロ島移駐、キャンプ生活始まる。

・s21.2.12 病院船氷川丸入港、第一次は入院患者と負傷兵送還。

・2.25 復員船空母「鳳翅」入港、「生死を誓い合った戦友の大半は忠勇護国の神と化し、数多くの先輩僚友を残しての別離は、真に断腸の思いで、将来必ずお迎えに参りますと心の中に誓った」

・佐世保入港(2.27)、歩兵第23連隊解隊(2.28)。

・「上海出発当時、精鋭五千数百名を数えたわが連隊の将兵も、この時(復員船で)帰還した者は僅か百三十五名に過ぎなかった。」(入院患者負傷兵を合わせ約400名)

作戦年月別戦死者数(『都城歩兵第23連隊戦記』戦没者名簿より作製)

作戦別戦死者数の比較(『都城歩兵第23連隊戦記』戦没者名簿より作製)

23.ソロモン諸島は、世界屈指の親日地域

・ブ島の先住民に対する宣撫工作では、日本兵に略奪禁止を徹底、先住民には日本式農園の作り方や塩、魚の取り方、ドラム缶からスコップやナイフ等を作る技術を教えて信頼関係を築き上げた。特にブカ島では先住民向けの学校を設置し、各地の青年を集めて上記の技術を教えた。

・戦争終結後、現地に於ける軍事裁判で、旧日本軍側に対する恣意的な判決が続出した際、多くの現地住民が日本軍将兵を擁護。また、過酷な捕虜生活に於いて、困窮している日本軍将兵を原住民が助けた。この影響は終戦後も続き、ソロモン諸島は世界でも屈指の親日地域となっている。

・「結局は誠意の問題である。白人は彼らを人間として扱わなかったが、私達は彼らを人間として扱った。そこが違っていたのだろう。」(wiki)

24.問題は外交より軍事が優先したこと

・以上、日中戦争を最前線で戦い、日米豪戦争で殿を務めた都城歩兵第23連隊の戦いを見てきたが、その「あわれ」は、第6師団長神田中将回想「軍紀も勅諭も戦陣訓も百万遍の精神訓話も、飢の前には全然無価値だった」という言葉に尽きている。

・日本軍は、「生きて虜囚の辱めを受けず」で人命尊重しなかったと言われるが、板東捕虜収容所における捕虜の人道的取り扱いは有名である。

・また、国際連盟における日本の「人種差別撤廃」提案や、幣原喜重郎の国際協調外交は、英米だけでなく中国の信頼も集めた。

・しかし、敗戦の結果、日本は、侵略戦争の烙印だけでなく、南京大虐殺、慰安婦強制連行等、残虐非道の汚名を着ることになった。

・もし、この時期、日本が「植民地解放・人種差別反対」の先見の下に、武力によらず、粘り強い外交を展開していれば、済南事件以降の中国との関係悪化は防げただろうし、日中戦争も日米戦争も起きなかっただろう。

25.大東亜戦争に至る危機的局面で、日本が取りうる外交的選択はいくつもあった

・仮に、(1)コミンテルン・中共の謀略があったとしても、華北分離工作をやらなければ、蒋介石との講和は可能だったのではないか。

・(2)それができず、アメリカに経済封鎖され、さらに「ハルノート」を突きつけられたとしても、逆に、戦争反対のアメリカ世論に訴えることで日米戦争を回避できたのではないか。

・(3)もしや回避できなかったとしても、日本からはアメリカに宣戦せず、戦域を東アジアに止め、邀撃戦を展開すれば、勝利は望めなくてもドローに持ち込めたのでは?

・よく、ポイントオブノーリターンはどこか、ということが言われるが、このように、外交には、多段階の、いくつもの選択肢があることを忘れてはならない。

26.先見性→外交→国内体制整備→軍事力は、それぞれの局面でどう間違ったか

・日中関係を悪化させた事件の連鎖→済南事件、張作霖爆殺事件、満州事変、華北分離工作等(軍)

・トラウトマン和平工作等和平工作の失敗(外)

・ヒトラードイツとの同盟締結(先)

・真珠湾攻撃でアメリカ世論を一気に戦争に向かわせたこと(外)

・米豪遮断のためのFS作戦、MO作戦、珊瑚礁海戦、ガダルカナルの戦い、ニューギニア戦、ブーゲンビル戦等、補給困難な遠隔地での消耗戦を強いられたこと。(軍)

・アッツ島、ギルバード諸島、マーシャル諸島における玉砕戦、特攻攻撃など(軍)

・植民地解放・人種差別反対の先見性を堅持し、正しく、外交→国内体制の整備→軍事力の手順を踏んでいれば、あるいは・・・。

27.なぜ、GHQは、「大東亜戦争」という言葉を禁じたか?

・「大東亜戦争」は、日本が昭和16年12月8日、米国・英国・オランダ・中華民国との間に始めた戦争に、東条内閣が12月12日の閣議で、それ以前の支那事変を含めて名付けたもの。

・昭和の戦争は、満州事変が引き金となり、北支事変(盧溝橋事件(s12.7.7)発生以降上海戦が本格化火するまで)→支那事変(s12.9.2近衛内閣閣議決定)→大東亜戦争(s16.12.10)と変化した。

・また、その戦争目的は、支那事変は暴支膺懲から東亜新秩序、大東亜戦争は自存自衛から植民地解放と変化した。

・つまり、日本は、欧米の植民地主義に対する批判を根底に持ちつつも、中国との連携に失敗して戦争となり、その中国を英米が支援したため、戦争目的を暴支膺懲(s12.8.15)から東亜新秩序へと格上げしたのである。

・それが、さらに米英を刺激し、日本に対する経済封鎖が強化されため、日本は日独伊三国同盟(s15.9.27)+日ソ中立条約(s16.4.25)でアメリカを牽制しようとしたが、独ソ開戦(s16.6.22)で破綻、その後、北進か南進か迫られ、南進=南部仏印進駐となった。

28.日本の将兵、国民は植民地解放という戦争目的を信じた!

・これに対してアメリカは、在米日本資産凍結(s16.7.25)対日石油全面禁輸(s16.8.1)、さらにハルノート(s16.11.26)で、中国からの全面撤兵他を要求し日米交渉は決裂。こうして日本は、「自存自衛」を目的とする大東亜戦争に突入した。

・戦争は、全東亜から南西太平洋全域に拡大。戦争目的は「自存自衛」から「植民地解放・人種差別撤廃」(「大東亜共同宣言」s18.11.6)へと格上げされた。

・これに対してアメリカは、この戦争を「世界の自由な人民」と「ヒトラーと同じ世界征服を目指す軍国主義者」との戦い」であると宣言(「カイロ宣言」s18.11)。

・東京裁判では、日本は「世界支配のための侵略戦争を共同謀議した」と断罪された。そのため、植民地解放という「大義」を内包する「大東亜戦争」という言葉の使用は、GHQにより禁止された。

・世界侵略戦争か植民地解放か?いずれにしろ、戦争終結後、世界の植民地解放・民族独立が進んだことは事実であり、また、当時の日本の将兵、国民がこの「大義」を信じて、米英と戦ったことも事実である。

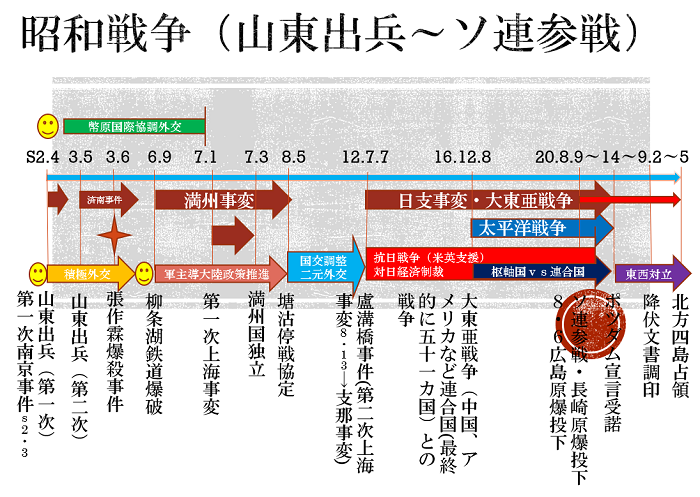

昭和史の謎を解く30の視点(延岡史談会講演プレゼン資料)

あなたは、子供や孫たちに、なぜ日本は昭和になって、あんな無謀な戦争をしたのか、納得できるように説明することができますか?

Q1なぜ、昭和の軍人は政治に関与したか

1.軍が政治に関与しなければ昭和の戦争はなかった

軍縮:第一次世界大戦後、世界的に軍縮が叫ばれ、日本陸軍は山梨軍縮、宇垣軍縮で将兵約10万を削減、4師団を整理した。そのため、多くの軍人が早期退役、ポスト削減、減俸を強いられ、世間の軍人に対する人気も悪くなり、ともすれば軽んぜられるようになった。そのため軍内に「10年の臥薪嘗胆」という言葉が生まれ、軍縮を行った政党政治が敵視されるようになった。一方、海軍でも1922年のワシントン海軍軍縮会議で主力艦が米英日比5・5・3・に制限され、さらに1930年のロンドン海軍軍縮会議では、補助艦比率が10・10・6.975に制限されたことで「統帥権干犯」問題が勃発した。この後、統帥権の名のもとに「軍の編成や装備に関する予算」に政府が口を出せなくなり、結果的に、軍の暴走を許すことになってしまった。

2.政党政治への国民の失望:原内閣以来、日本の政党政治は定着するかにみえたが、昭和初期の経済不況や政治的混乱の中で金権腐敗、党利党略の政党政治に対する国民の不満が高まった。

3.普通選挙:昭和3年から普通選挙が実施されたことで、政治に対する国民の不満が、直接、政治に反映するようになった。このような状況の中で、いち早く政治宣伝の重要性に気づいたのが軍だった。ここで、軍が目を付けたのが「満州問題」で、これを「日本の生命線」と宣伝することで、軍に対する国民の支持を得ようとした。

Q2なぜ、国民は満州事変を支持したか?石原は国民が支持しなければ失敗すると考えていた

4.石原莞爾の思想:石原の思想は、西洋(覇権)文明と東洋(道徳)文明を対立的に捉え、最終的には後者が前者を倒し、世界平和が実現するというものだった(これは近衛の「持てる国」vs「持たざる国」論の延長上にある)こうした思想をベースに、石原は満蒙領有論を唱え、その手段として「霊妙なる統帥権」を梃に、満州事変を引き起こした。この頃、軍の宣伝効果もあり、「満州問題」の解決に武力を用いることを支持する国民は9割に達していた。

5.真相の隠蔽:ここで、満州事変が関東軍一部将校の謀略だった事実は隠された。国民はあくまでこの事件を「報償=侵害された条約上の権利を取り戻す」と捉え、満州国の成立は、満州人の自治運動の結果と説明された。真相が明らかになったのは昭和30年のこと(「花谷正」証言)

6.結果オーライ主義:実は、「満州問題」の処理に関する軍中央の方針は“武力を使うにしても国際社会の支持を得べく約1年隠忍自重する”だった。満州事変はこうした軍中央の命令に反し、かつ天皇大権をも無視するものだった。当然、軍紀違反で処罰されるべきだったが、軍はこれを「結果オーライ」で褒章。国民はこれを大歓迎、この結果、軍内に下克上的統制破壊が蔓延することとなった。

Q3なぜ、関東軍は華北に進出したか?日本が満州に止まれば、日中戦争にはならなかった

7.満州国確保:満州国成立後の日本の基本方針は“長城を超えて関内に入らない”だった。1933年5月には塘沽停戦協定が成立し、華北には非武装地帯が設定された。しかし、華北における反日活動が止まないことから、支那駐屯軍や関東軍の一部将校が暴走し、梅津・何応欽協定、土肥原・秦徳順協定を中国側に強要し、華北から中国軍を排除しようとした。その態度が強圧的であったことから、中国人は華北の満州化を恐れるようになった。

8.対ソ防衛:関東軍は、対ソ防衛を確実にするためには、満州国確保だけでなく、華北、内蒙地域に反日容共でない政権の樹立が必要と考えた。綏遠事件はその一環。しかしこれは失敗し、かえって中国軍の抗日意識を高める結果となった。この頃、参謀本部作戦部長だった石原莞爾は、こうした工作は日中戦争を誘発する危険があるのでやめさせようとしたが、“満州事変当時の石原さんの行動を見習っている”と反論される始末だった。

9.軍事資源の獲得:華北には満州では得られない良質の石炭や鉄鉱石が多くあった。対ソ防衛、さらには将来の米英との戦争に備えるためにも、華北の軍事資源が必要とされた。

こうして、華北の非武装化に止まらず、さらに進んで、華北に親日政権樹立を目指す「華北分離工作」が行われるようになった。

Q4なぜ、日本は中国と戦争をしたか?日中双方とも戦争を望んでいなかった、望んだのは?

10.敵か友か」(1934年12月、南京で発行された雑誌「外交評論」に発表された蒋介石の見解):「理を知る中国人はすべて、究極的には日本人を敵としてはならないということを知っているし、中国は日本と手を携える必要があることを知っていることである。これは世界の大勢と中日両国の過去、現在、そして将来(もし共倒れにならなければであるが・・・)を徹底的に検討したうえでの結論である」蒋介石は、この論文で、「満州問題」処理における中国の拙速を反省するとともに、日本が中国の主権を尊重するならば、「満州問題の棚上げ、日中親善・互助互恵」は可能とした。

11.西安事件:その一方で、蒋介石は塘沽停戦協定以来「掃共戦」を推し進め、共産軍を陝西省の延安に追い詰めた。1936年12月12日、紅軍の根拠地撲滅の闘いの督励に来た蒋介石を張学良は拉致「内戦停止」他8項目を要求した。国民政府はこれを受け入れ蒋介石は解放されたが、国民党は、翌1937年2月の三中全会で中国共産党の完全掃滅を決議した。

12.船津工作:こうした状況の中で、1937年7月7日北京郊外の盧溝橋で日中両軍が衝突した。日本は不拡大に努めると共に、中国との和平の道を開くため、日本の出先軍が1933年以降積み上げてきた華北既得権の大半を放棄する「寛大な案」を中国側に提示した。特に満州承認問題については、「今後問題にせずとの約束を隠約の内になす」ことで足りるとした。

Q5なぜ、日本軍は上海に止まらず南京を攻めたか?居留民保護が目的だったが

13.第二次上海事件:盧溝橋事件に端を発した日中の衝突は、1937年8月には上海に飛び火した。盧溝橋事件もそうだが、この第二次上海事変も、中国の抗日意識の高まりの中で発生した。日本は上海でも不拡大に努めたが、1937年8月14日、国民党軍機が上海の日本艦艇を空襲するに及んで日中全面戦争となった。日本軍の戦争目的は、当初、上海の「居留民保護」だったが、上海周辺はドイツ軍の指導で堅固な防御陣地が築かれ、中国軍兵士はドイツ式の訓練を受け、武器を供与され、中国軍精鋭部隊の投入もあって、上海戦は激戦(中国軍総兵力約80万、日本軍総兵力約20万)となり、日本軍の死傷者は4万を超えた。この予期せぬ膨大な犠牲が、杭州湾日軍10万上陸の報で総退却に転じた中国軍を、南京まで追撃することになった。

14.参謀本部の制令線設置:参謀本部は二つの制令線設置によって軍の追撃を制止しようとした。しかし、軍の勢いは止まらなかった。また、上海派遣軍司令官松井石根は、1937年12月10日、南京城の中国軍に投降勧告を行ったが、中国側は応ぜず、日本軍は南京城を総攻撃することになった。ところが、南京城(12.13)陥落直前の12月12日夕刻、南京防衛司令官唐生智が南京城を脱出したため、逃げ遅れた中国軍将兵がパニックに陥り、ここに「南京事件」と呼ばれる事件が発生することになった。

Q6なぜ、日中戦争は泥沼化したか?中国国民は汪兆銘でなく蒋介石を支持した

15.蒋介石を相手にせず:日本軍が上海から南京に向かう途中で行われた和平工作がトラウトマン和平工作で、この条件は視点12の「船津工作」の条件に準ずるものだった。しかし、蒋介石の日本軍不信は強く、回答が遅れる間南京陥落となり、和平条件が加重されることになった。そのため中国側の回答は、翌年1月15日の期限に間に合わなかった。参謀本部は持久戦争を恐れ、交渉継続を主張したが、近衛首相は“蒋介石を相手にせず”声明を出した。

これは、南京陥落直後の12月14日、華北に樹立された「中華民国臨時政府」(宋哲元)の要請を受けたものだが、このことは、日本が蒋介石政権を否認し、親日政権を樹立したことを意味した。いうまでもなく、これは、先のトラウトマン和平工作で示した、華北の既得権全面放棄による日中和平方針を放棄するものであり、ここに、つとに持久戦を覚悟する蒋介石と、武力で蒋介石打倒を目指す日本軍との、泥沼の日中戦争が開始されることになった。

ところで「中華民国臨時政府」の樹立は、華北の日本軍が勝手にやったもので、近衛首相も知らず不満だったが、上海事変は中国が始めたものであり、日本軍の犠牲はすでに6万を超えていた。国内では南京陥落で世論が沸き立っていた。そんな中で戦争開始前の条件で和平交渉をするなど、世論を気にする近衛にできるはずはなかった。

Q7なぜ、繰り返された和平工作は成功しなかったか?

16.繰り返された和平工作

(1)トラウトマン和平工作(s12.11.2~s13.1)駐華ドイツ大使トラウトマンを介した和平工作。船津工作の条件を踏襲(白崇禧「これだけの条件ならいったい何のための戦争か」12.2)するも、蒋介石の日本軍不信さらには南京陥落後の講和条件加重のため失敗

(2)宇垣和平工作(s13.5~9)国民政府行政委員長孔祥煕との間で進められたが、近衛に不信を抱いた宇垣の突然の辞任で挫折*近衛の優柔不断

(3)汪兆銘工作(s13.12.18~)「日華協議記録」(影佐禎昭─高宗武らによる日華国交調整(2年以内完全撤兵、満州国承認など)をもとに親日派の汪兆銘を国民政府から離脱させ汪政権の樹立をめざした。しかし、日本政府は「撤兵事項を曖昧にし、駐兵を拡大」したことで汪兆銘に背信。s15.3.30汪政権を樹立、s15.11.30日本政府は南京国民政府(汪兆銘)を承認するも、この間蒋介石との和平交渉も行う(以下)。

(4)桐工作(s14.12~15.9)蒋介石相手の和平工作、満州国承認も駐兵も条件とせず、日支相互援助条約の締結程度で停戦、中国側は土壇場でこれを回避。*蒋介石の汪兆銘工作妨害が目的か?

(5)松岡・銭永銘工作(s15.9~11)和平条件は船津工作案より寛大、華北特殊状態解消、重慶政府と南京政府一本化、満州国黙認、日本軍全面撤兵、防共駐兵は必要が生じた時、防守同盟を結ぶことを原則とする案。ただし、重慶側は南京傀儡政権不承認を要求。これに汪派が巻き返しで交渉は頓挫

Q8世界歴史始まって以来、前例のない戦争とは?日中関係を兄弟関係のように見る誤り

17.「抗日をやめて親日たれ」(岸田国士『従軍五十日』s14)

「ところが今度の事変で、日本が支那に何を要求しているかというと、ただ「抗日を止めて親日たれ」といふことである。こんな戦争といふものは世界歴史はじまって以来、まったく前例がないのである。云ひかへれば、支那は、本来望むところのことを、武力的に強ひられ、日本も亦、本来、武力をもって強ふべからざることを、他に手段がないために、止むなくこれによったといふ結果になっている。

支那側に云はせると、日本のいう親善とは、自分の方にばかり都合のいいことを指し、支那にとっては、不利乃至屈辱を意味するのだから、さういふ親善ならごめん蒙りたいし、それよりも、かかる美名のもとに行われる日本の侵略を民族の血をもって防ぎ止めようといふわけなのである。実際、これくらいの喰ひ違ひがなければ戦争などは起らぬ。

欧米依存と云ひ、容共政策と云ひ、支那の対日態度をそこへ追ひ込んだ主要な原因について・・・日本自ら、一度、その立場を変えて真摯な研究を試みるべきではなからうか。」

Q9なぜ、自発的撤兵論が南進論に急転回したか(日本人のなし崩し時局迎合と空気支配)

18.バスに乗り遅れるな(『大本営機密日誌』p32~33)

昭和15年3月30日参謀本部の提案に基づき、陸軍中央部で支那事変処理に関し次のことが決定された。

「昭和15年度中に支那事変が解決せられなかったならば、16年初頭から、既取決に基づいて、逐次支那から撤兵を開始、18年頃までには、上海の三角地帯と北支蒙彊の一角に兵力を縮める」

「省部の最高首脳会議で、この重要決定がなされると、さっそく、陸軍省から岩畔豪雄(ひでお)軍事課長が・・・今後の兵力量の打ち合わせにやってきて、省部事務当局の会議が重ねられた。陸軍省側では、今すぐからでも、撤兵を開始するような権幕であった。」

ところが、欧州ではドイツが突如「独ソ不可侵条約」を締結し、華々しい実力行使を始めた。昭和15年5月10日フランス侵入開始、6月17日フランス降伏、英本土上陸間近しとの声は巷にあふれた。「バスに乗り遅れるな」日本ではそんな言葉がはやり出した。欧州情勢の急変転は、とうとう陸軍部内の考え方にも、180度の大転換をまき起こし、必然的に南進論が激成せられるに至った。

Q10なぜ、日本はドイツと同盟したか?陸軍のドイツ好き、「持たざる国」同士の共感

19.日本に対する経済制裁:1938.9国際連盟対日経済制裁を採択、39.4天津英租界封鎖(イギリスは対支援助を停止)、39.7米「日米通商条約」廃棄を通告(6か月後発効)、39.8独ソ不可侵条約、平沼内閣「欧州情勢複雑怪奇」で退陣、39.9第二次世界大戦、40.1日米通商条約廃棄(日本は原油、精銅、機械類、飛行機生産原料、屑鉄その4割をアメリカから輸入していた)

日本とアメリカの緊張関係が高まり、中国と戦争している場合ではない・・・。こうして、軍中央部に中国派遣軍兵力削減、自主撤兵論が起こった。ところが、フランスがドイツに降伏したことによって、フランスの植民地である仏印(フランス領インドシナ)への進出が容易となった。

20.北部仏印進駐(40.9.22):フランス降伏を受けて成立したヴィシー政権との間に「松岡・アンリー協定」締結。米英による援蒋ルート遮断及び南方資源確保のための橋頭堡設置が可能となった。

21.三国同盟:三国同盟を支持する陸軍に押され、 40.7第二次近衛内閣成立、 9.27海軍首脳の米内光政、山本五十六、井上成美らの反対を抑え、「日独伊三国同盟」締結

Q11なぜ、日米交渉は挫折したか?日本は何とかして日米戦争を避けようとした!

22.日米諒解案:1940.11アメリカメリノール宣教会ウォルシュ司祭とドラウト神父来日、近衛に近い井川忠雄と「日米諒解案(井川・ドラウト案)」作成に着手、1941.4.4野村・ハル会談で「日米諒解案」を日米交渉の出発点とすることで合意。日本側“受諾で一致、外遊中の松岡を待つ。41.5松岡外相「日ソ中立条約」を締結して帰国、三国同盟+ソ連の四国連携でアメリカ牽制を狙った。「日米諒解案」に対しては不快を表明し大幅修正した(松岡三原則)。

ところが、1941.6.22突如ドイツ軍がソ連に侵攻、松岡の構想した四国連携案崩壊。41.7.18近衛首相、松岡外相更迭のため内閣総辞職、第三次近衛内閣発足

23.南部仏印進駐: 日本が南進の動きを見せる中で、7.25ルーズベルト「仏印中立化」を日本に提案、さらに在米日本資産凍結で南進を牽制するも、

7.28日本軍南部仏印進駐開始

24.石油全面禁輸:アメリカはこれに対して、8.1対日石油全面禁輸。近衛はルーズベルトにトップ会談を呼びかけるも、9.3米拒否、9.6「帝国国策遂行要領」で「日米交渉期限10月上旬、対米英蘭戦争を決意」。天皇“四方の海”)、41.10「ハル4原則」(領土・主権尊重、内政不干渉、通商平等、現状維持)で日本に中国からの撤兵を求めた。10.12五相会議(東條撤兵反対)、10.18近衛内閣総辞職、同日東條内閣成立(天皇→9.6決定の白紙還元の御諚)

Q12なぜ、日本は南進を選択したか?日本は列強の思惑が読めず、希望的観測で南進を選択した

日本の思惑:「持たざる国」日本の悩みは資源を外国に依存していること。だから、アメリカに経済制裁で締め上げられる。日本が南進で独自資源を確保できれば、その“くびき”から解放される。そもそも日本の南部仏印進駐は条約に基づくもの。確かにイギリス植民地は脅威を受けるが、アメリカの植民地はフィリピンのみ。従って、日本の南進による英米分離は可能と考えた。

ソ連の思惑:「独ソ開戦」後、ソ連は東西兵力の分散を避けるため日本の目を南方に向けさせたかった。日本が南進すれば必ずアメリカと戦争になる。日本は短期的には勝利するが長期的には敗れる。この間、日本による東南アジア植民地解放は歓迎すべき。日本敗戦後、東南アジアを含めた共産化が可能となる・・・。

尾崎秀実の工作:尾崎は近衛のブレーンとして、上記のようなスターリンの指示を受け、“日本の北進は独ソ戦の状況を見て判断すればよい。それより、日本はアジアの植民地を解放し、大東亜共栄圏を創るべき”と論陣を張った。近衛は南進を決意(7.28)

!

アメリカの思惑:アメリカの狙いはイギリスを助けて対ドイツ戦に参戦すること。「独ソ開戦」は四国連携崩壊となり、アメリカへの脅威が減るから歓迎、日本に妥協する必要もなくなった。日本の北進はソ連兵力の分断となるから望まない。一方、日本の南進は、イギリスの資源供給ルートを遮断するだけでなく、日本が独自資源を確保し自立することを意味するから、絶対阻止する。

Q13なぜ、アメリカは日本を挑発したか?アメリカは、日本との戦争は不可避と考えていた

25.甲案・乙案:41.11.5「帝国国策遂行要領」(12.1まで外交、まとまらなければ戦争決意)、第7回御前会議で、甲案、乙案作成、11.7甲案、11.20乙案米に提示

26.暫定協定案:アメリカ、3カ月の交渉引き延ばしのため乙案に応する「暫定協定案」を準備するも、蒋介石及びチャーチルの猛反対を受け破棄、一転11.26ハルノートを野村、来栖両大使に提示。11.26日本海軍機動部隊単冠湾出港(山本五十六司令長官、南雲中将に「もし、日米交渉(12.1まで)が上手くいったら、すぐ引き返せ」と命令。南雲の士気を損なうとの言に、「百年兵を養うは何のためか(平和のためではないか)!引き返せないというなら即刻辞表を書け!」と迫ったという。

27ハルノート:12.27本政府受領(「中国とインドシナからの日本軍の全面撤兵、重慶以外の政府否認、三国同盟空文化」を求めた)。これは、アメリカの対ドイツ戦参戦の口実「米国の損害を少なくして、日本人に初撃を発射させる」ことが目的?(米政府は米国民にハルノートを秘密にした)。東郷重徳外相“目もくらむばかりの失望に打たれた”*吉田茂「ハルノートは言い値だ、これをたたき台にすればむしろ交渉を継続できる」12.1開戦決定、12.3“ニイタカヤマノボレ”、12.6ルーズベルトから天皇への親電(アリバイ?)、12.8対米覚書(宣戦布告)手交(米時間7日2時20分、真珠湾攻撃開始の1時間後)

Q14なぜ、山本五十六は真珠湾を攻撃したか?外交的には拙劣だが軍事的には勝算あり

28日米戦争絶対反対:三国同盟締結の報を受け、友人の原田熊雄に「全く狂気の沙汰。事態がこうなった以上全力を尽くすつもりだが、おそらく私は旗艦「長門」の上で戦死する。そのころまでには東京は何度も破壊され最悪の状態が来る」と予言、近衛首相の問い(日米戦争)に対し「是非やれと言われれば初め半年や1年の間は随分暴れてご覧に入れる。然しながら、2年3年となれば全く確信は持てぬ。三国条約が出来たのは致し方ないが、かくなりし上は日米戦争を回避する様極力御努力願ひたい」

29.連合艦隊司令長官:山本は陸軍次官の職にあったが、三国同盟反対で命を狙われ“海に逃がす”配慮でGF長官に任命された。そのため連合艦隊司令長官として勝つ方法を模索することになった。

30.早期講和に賭ける:海軍の伝統的漸減邀撃作戦では長期戦となり勝ち目はない。取りうる唯一の方法は、開戦劈頭真珠湾の太平洋艦隊を撃滅、その後1年位、太平洋の制海制空権を握り、この間、攻勢に出る米軍を叩き犠牲を強いる。アメリカの主敵はドイツであり、アメリカ国民の厭戦意識も高まるだろうから、その機をとらえて早期講和に持ち込む。

だが、真珠湾攻撃で二つの誤算が生じた。開戦通告遅れでスネーキーアタックとなり、2隻の空母を撃ち漏らした。その挽回を図ったミッドウエーの海戦で、逆に4隻の味方空母を喪失、山本の戦略構想は瓦解。ガダルカナル戦以降玉砕・特攻を繰り返すことになった。

|

| 写真キャプション |