2.6 節 生物の誕生

2.6.1 太陽風のH+が原始大気のCO2に衝突して合成された炭化水素分子

1953年にスタンリー・ミラーがハロルド・ユーリーの指導で初期の地球の環境で誕生した生命の起源を再現する実験として、 メタン(CH4)、アンモニア(NH3)、

水素(H2)、水蒸気(H2O)の混合気体中で、放電を行い5種類のアミノ酸を生成しました{7]。 その後、原始大気は地球内部kら脱ガスした二酸化炭素や窒素酸化物などの酸化性気体が主成分であったと考えられるようになりました。

しかし、惑星は太陽風の水素イオンが高速で通過する環境を周回しています。プラズマ中を走る荷電粒子により生じた磁場と並走する荷電粒子の相互作用で,プラズマが細いひも状に収縮し高温を発するピンチ効果があります。自転する地球の上空のイオンと太陽風のH+が磁気的に結合します。そこで、太陽風が地球の大気を加速して、3~4日周期で大気を西から東に巡回させ続けます。理科年表の地球高層大気物性の高さの分布によれば、

大気中の水素原子の濃度のピークは上空80kmにあり、それより上空の酸素原子の層があります。太陽風の水素イオンは地球の大気の気体分子と衝突を繰り返して、衝突の平均自由行程が1μm程度の大気密度の到達しません。

太陽風は地球の高層大気と衝突して化学反応をしています[5]。

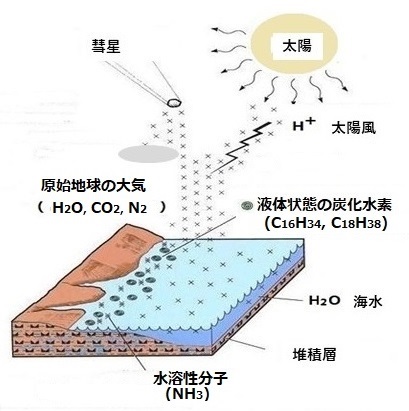

そこでは、二酸化炭素などの原始大気に太陽風の水素イオンH+が500km/secで衝突するので上空の大気中において炭化水素(CnH2n+2)が生成されます。 CH4の沸点は−162 ℃であり、 軽い炭化水素分子は上空で反応を重ねます。

]

]

図2.6.1. 生物の細胞膜の主成分である炭化水素の合成

表2.6.1 炭素原子が直鎖状の炭化水素の温度特性

| 分子式 | 融点 [℃] | 沸点 [℃] | 比重 [20℃] | |

| テトラデカン | C14H30 | 4 to 6 | 253~257 | 0.76 |

| ヘキサデカン | C16H34 | 18 | 287 | 0.773~0.776 |

| オクタデカン | C18H38 | 28~30 | 317 | 0.777 |

| エイコサン | C20H42 | 36~38 | 343.1 | 0.7886 |

ヘキサデカン(C16H34 : 融点18℃ 沸点287℃)および、オクタデカン(C18H38 : 融点28~30℃ 沸点317℃)です。 そのヘキサデカンかオクタデカンの分子が地表に絶えることなく液体状帯のままで留まり、蓄積された炭化水素の分子は 地球上の生物の細胞膜の主成分になっています。

2.6.2 新陳代謝した最初の分子間結合の組織

液体の水は水素結合によって水素原子が結合する酸素原子を入れ替えることができて、 水素原子の結合相手は非常に短い時間で入れ替わっています。 水面に浮かぶ炭化水素の分子は疎水性であり、大気と水の境界面で分子間結合により膜を形成します。

分子間結合の膜は温度のエネルギーには大きさにばらつきが幅があります。そこで、熱運動で切断されますが、再び膜が生成されるので、 一部の結合の破損は修復されます。

気泡はかえって振動を加えることを止めると壊れます[8]。それは生成を続ける新陳代謝が存続するために必要であることを物語っています。 こうして、水面に浮かぶ疎水性の炭化水素に様々な分子を付着した膜は絶え間なく波風にゆすられる水面に浮かび、日中には太陽から紫外線や光の照射を受けて化学進化しました[9]。

2.6.3 DNAによるタンパク質を複製するしくみの誕生

水面に垂直方向に回転軸を持つラセン構造が液体bの水の低いエネルギー状態であるのでラセン構造の組織的な熱運動があります。 そこで細胞膜のアミノ酸の分子が膜の内側に侵入してラセン運動すると、その周辺に外側に向かラセン運動が起こります。

それがDNAの2重ラセンにおいて1方がm-RNAで他方がt-RNAとなり両者がかみ合う関係の起源になっています。

地球上のすべての生物はL-型(左手型)キラリティのアミノ酸とD-型(左手型)のキラリティの糖鎖で構成されており、

アミノ酸をペプチド結合したたんぱく質は歯車がかみ合う仕組みの糖鎖の組織により配列が制御されています。

L-型のアミノ酸はD-型のt-RNAに背負われたように

結合します。アミノ酸の配列の陣所m-RNAに記憶されています。アミノ酸とm-RNAが物理的に関係があると、

アミノ酸がランダムな順序でm-RNAに接続してしまい複製が正確に出来ません。そこで、m-RNAのコドンとt-RNAのアンチコドンが一致した時だけ、

アミノ酸がm-RNAの連結するようにしています。

鍵と錠の関係のコドンとアンチコドンの分子構造は2回転対称になっていて、順方向と逆方向が同じという構造になっています

。なお、タンパク質とm-RNAの糸状の分子は反応の直後には反応できない不応期によって進行しています。

タンパク質を複製する仕組みを記憶するDNAのシステムはポリラーゼやヘリカラーゼといった酵素タンパクを伴っております。

こうして、DNAからRNAそしてタンパク質へと一方的に進行してタンパク質が合成されるセントラルドグマのシステムが確立されました。(last modified

April 2, 2023)

[参考文献]

[7] Miller, S. L. (1953). “A Production of Amino Acids Under Possible Primitive

Earth Conditions”. Science 117 (3046): 528–529. doi:10.1126/science.117.3046.528.

[8] S. Karasawa, The spirit of bubble, [ https://www.youtube.com/watch?v=7mLPULp-il8 ], 2010.

[9] S. Karasawa, The birth of life on the Earth, https://www.youtube.com/watch?v=p-PfUaZ1s7A 2018.

[10] S. Karasawa, "Origin of Life in the Water of the Earth, Geol

Earth Mar Sci,., Vol.5(1):1-7, 2023, DOI: 10.31038/GEMS.2023511

目次へ -2.6-