4.開削残土丘

|

|

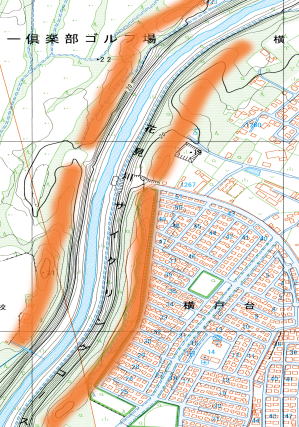

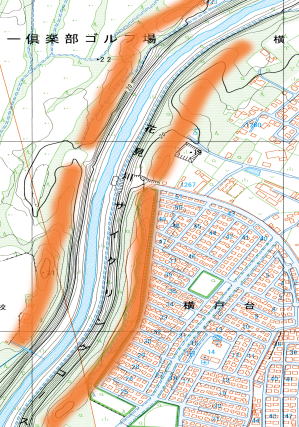

| オレンジに着色した部分が残土丘 | 東側の開削残土丘の一部は公園になっている |

|

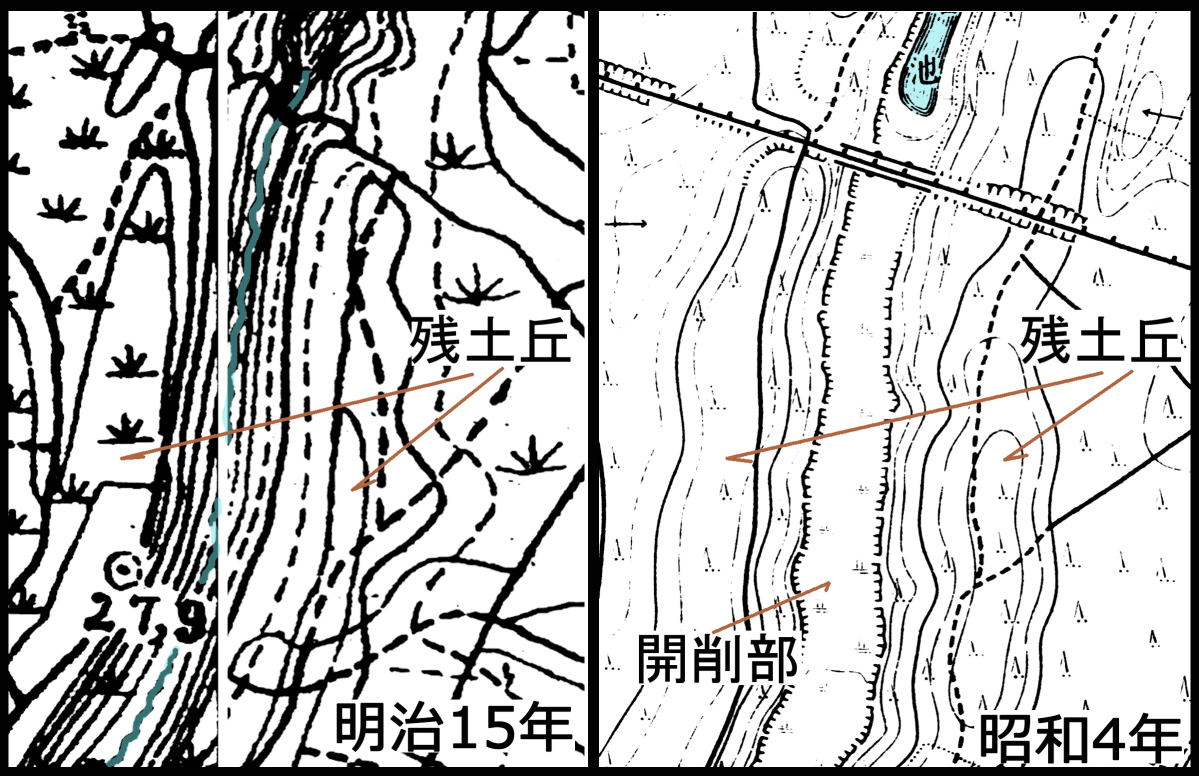

上の写真は横戸緑地です。ここの場所は花見川に沿って、堤防状に高くなっています。その高まりは花見川を挟んで東西に1列ずつ、2列ありますが、台地上にこのような地形ができることは自然ではありません。明らかに人為的な地形です。地図を見ると、1924(昭和4)年のものにも、1882(明治15)年の地図にも、この堤防状の高まりが描かれています。江戸時代以降、昭和の開削工事までの間、ここで大規模な土木工事は行われませんでしたから、この残土の山は江戸時代の工事によるものと考えられます。 今から30年前、横戸の宅地開発が行われた際に、ここの切り割りができ、それを見る機会がありました。ローム層の上に貝化石の層が乗っていて、とてもびっくりしました。しばらく考えて、貝化石は木下層のものであり、花見川開削時に台地を切り割った残土を、下から持ち上げられたものであることに気づいて、妙に納得したことを覚えています。 |

|

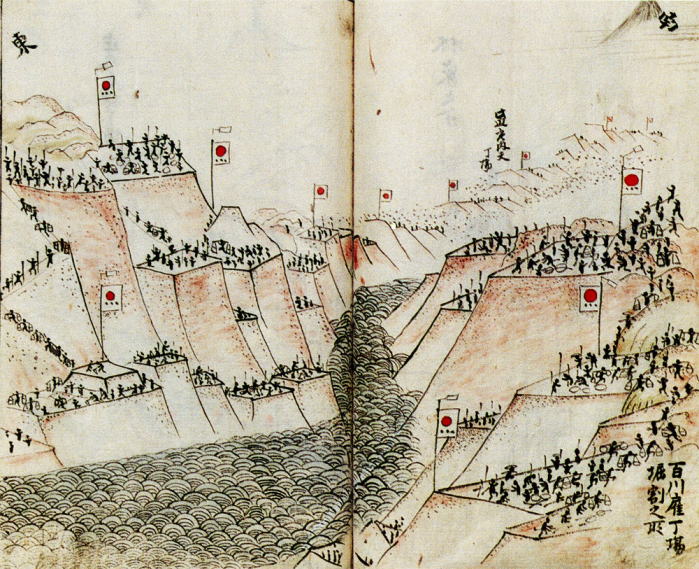

左は天保普請時の横戸台周辺です。この図は北から東京湾方向を見ていますから、右が西(鷹の台カントリークラブ側)、左が東(横戸台側)です。右上に見えているのは富士山でしょう。底に水面が描かれているのは、天明普請である程度掘り割りが出来ていたことを示しています。庄内藩は国元から1350人の農民を動員しましたが、それではとても足りず、江戸の百川屋や茨城県の結城地方出身者の七九郎・新兵衛等を通じて、更に6000人の人夫を雇っています。ですから庄内藩受け持ち区域は三つの現場(「丁場」といいます)に分かれ、庄内人夫丁場を挟んで、北側が百川雇、南側が七九郎・新兵衛雇の丁場で、図中富士山の左下には小さく、「此辺庄内夫丁場」の文字が見えています。百川雇、庄内人夫丁場は台地部の開削でしたが、七九郎・新兵衛雇丁場には一部、低地を掘る地盤の悪い部分がありました。左側には掘った土を担いで斜面を登るたくさんの人夫と、その先には砂山のようなものが描かれ、同様な砂山は右側にもあります。それぞれ現在の横戸台側と鷹の台側に残る開削残土丘にあたるものと考えられます。 |

| 天保普請庄内藩担当百川丁場(続保定記) |

|

|

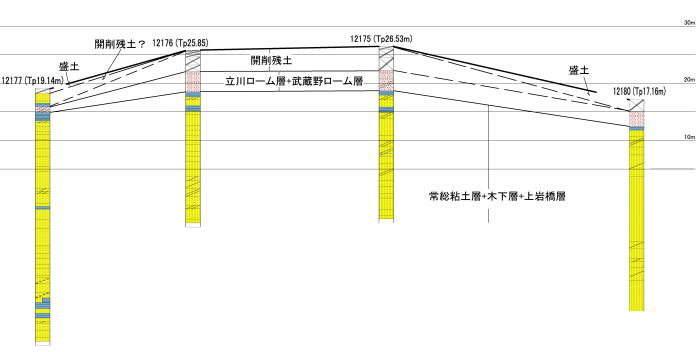

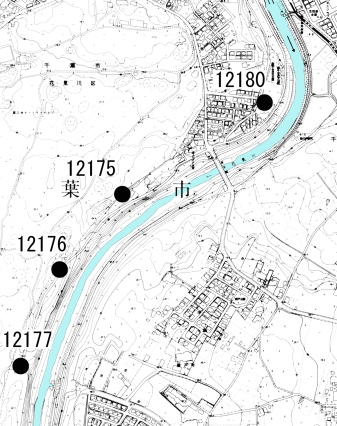

| 西側の開削残土丘のボーリング柱状図が、千葉県地質環境インフォメーションバンク(http://wwwp.pref.chiba.lg.jp/pbgeogis/servlet/infobank.index)で公開されています。それらを元に地層名を入れ、対比線を入れて並べたのが上の図です。図の12177の位置に県の広域下水道のポンプ場があり、そこに至る道路が残土丘上に作られています。12175〜7のボーリングは、その道路上で行われたものです。なお12180は残土丘上のものではありません。 常総粘土層以下の層序区分は、常総粘土層の下部の砂層と木下層との柱状図上での区別が難しいので省略しました。12175,6の両地点には厚さ4m前後の開削残土が分布します。層相は粘土質細砂で粘土の薄層や塊が混じっているようです。12180地点にも埋め土がありますが、コンクリート片や煉瓦片を伴っていますので、開削残土ではありません。12177地点の柱状図では、全部で2mほどの厚さの微細砂や細砂、粘土などがローム層の上に乗っています。これも開削残土と思われますが、この場所は軍用軌道が花見川を渡っていた位置にあたっており、架橋するために少し掘り下げています。開削残土の堤防状高まりはここにもあったはずですが、地形的には見られません。この時に削剥されたのでしょう。この場所の開削残土は、その時に人為的な再堆積によって生じた可能性があります。この軌道は昭和4年の地図で、その上部を横切っています。12177地点の近くには現在でも、当時の橋脚の一部がヤブに埋もれるように残っています。 |

|

|

| 軍用軌道橋脚跡 | 植生をはぎ取られた開削残土丘 |

| 開削残土丘の切り割りはその後見ていません。最近(2012年)横戸緑地の南で林が切り払われ、表土が露出している現場に出会いました。その写真を掲げておきます。地表を見る限り貝化石等は見つかりませんでしたが、やや泥混じりの中粒から細粒の砂の山でした。 |

| 地図へ | 古い地図を歩く | ホーム | 目次 |