10.旧花見川跡

|

|

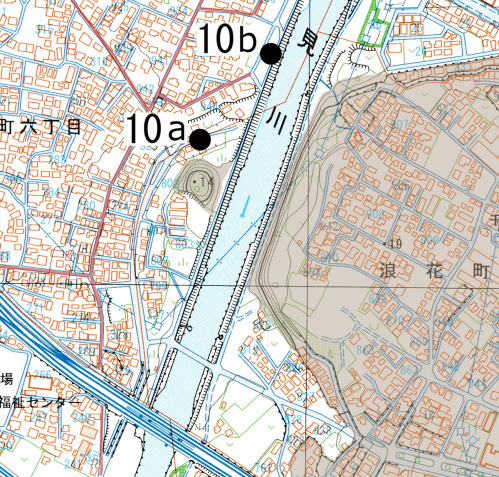

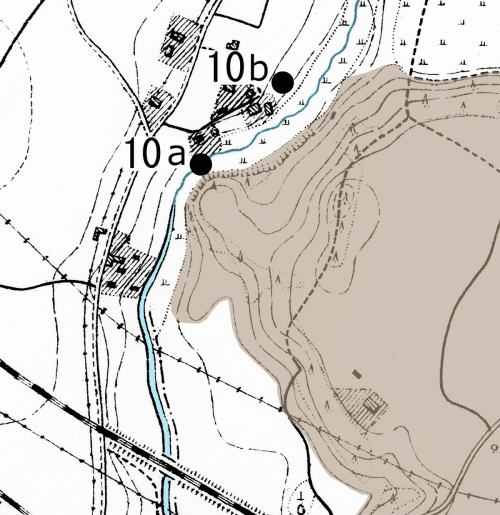

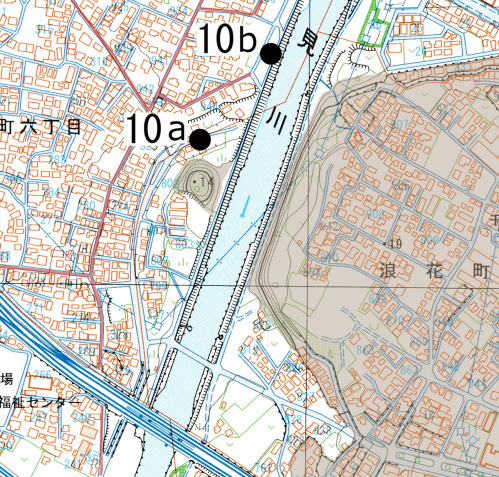

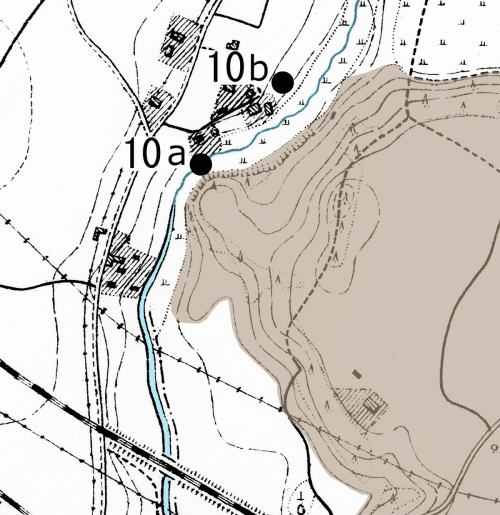

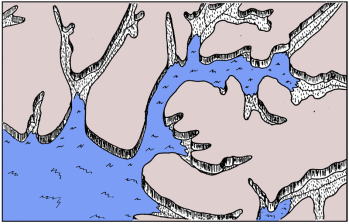

| 現在(赤線は1928年の道、薄茶は台地) | 1928年の花見川河口付近 |

| 右は1928(昭和3)年の花見川河口付近の地図です。74年前の花見川は小さな細い流れだったことがわかります。天保普請の際に、この部分を担当した秋月藩は、五藩の中で唯一工事を完成させています。ですから花見川の川幅は10間(18m)あるはずですが、この地図上で花見川の川幅はそれほど広くありません。しかしよく見ると、川の両側に水田が作られていて、その部分の幅を入れると10間になりそうです。川幅は広げられたものの、印旛沼からの水がここを流れることはありませんでしたから、水の量は少なく、広げられた河川敷はその後水田として利用されるようになったのでしょう。 左の地図はほぼ同じ範囲の現在のものです。花見川はずいぶん広く、真っ直ぐに台地(茶色の部分)を切り割って流れています。これは昭和の花見川-新川筋疏水路工事によるものです。 |

|

|

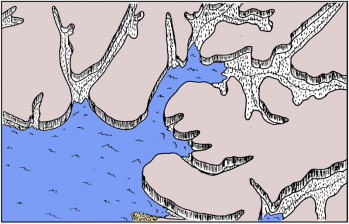

| 新河道 | 旧河道 |

| 左の写真はこの部分の花見川です。右側と左側で、木がこんもりと見えるのは台地の部分です。 元々は右の地図のように台地の縁を回り込むように流れていたはずです。この部分は今、どうなっているのでしょう。現地に行くと細い路地(10a)でした。アスファルトで舗装された部分が当時の川でしょう。その緩くカーブする様子が地図の川筋そっくりです。 |

|

|

| 花見川の西側の土手を歩くと、高さ約1mの土手状の部分が連続して、その上には畑が作られています。土質は暗灰色の砂で貝殻が少し混じっています。おそらく昭和の工事の堀り上げ土でしょう(10b)。 |

花見川河口の付け替え−幕張砂丘と花見川河口

|

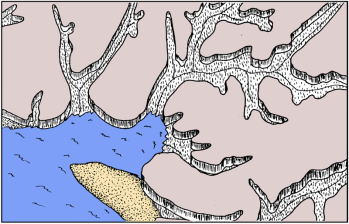

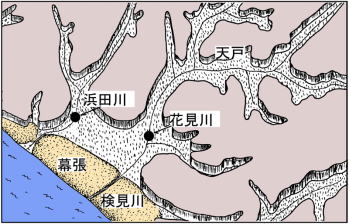

左は昭和3年の幕張周辺の地図を台地(段丘崖を含む)と低地とに塗り分けたものです。低地は更に畑と田んぼとに土地利用に応じて塗り分けました。 幕張の町は浜田川低地と花見川低地の東京湾への出口をふさぐようにして広がる砂丘上に立地しています。この部分は周囲の低地よりも3〜4mほど高くて水はけが良く、地盤も比較的安定しているので家が建てられ、周囲の空いた場所には畑が作られています。通常低地の地質は泥炭質で地盤が悪く、水はけも良くないので水田として利用され、集落が作られることはありませんが、東京湾の北東側の海岸では低地の出口の部分には砂丘ができることが多く、そこに市川や船橋、千葉などの大きな町が広がっています。これに対して、今は埋め立てられてしまいましたが、地図の北西端と南東端では海が台地の縁ぎりぎりまで迫り、そのわずかなすき間を縫うように千葉街道が通っています。ここには充分な場所がなく大きな集落はありません。ここは台地が波によって削られてできた海食崖です。波の浸食は特に、縄文海進時に活発に起きました。生じた大量の土砂は沿岸流に運ばれて、当時の入り江の入り口に溜まって、海水面の低下と共に顔を出して砂丘になったと考えられます。幕張砂丘はその北西端と南東端をそれぞれ、浜田川と花見川によって区切られますが、よく見ると花見川が畑地の部分を横切って海に出るのに対して、浜田川の両側には狭いながらも水田が伴われています。通常自然の川が砂丘を乗り越えることはありませんから、花見川の流路は幕張砂丘を堀割って作られた人工的なもので、元々は幕張砂丘の北側を回り込むようにして浜田川と合流した後で、海へ注いでいたのではないでしょうか。幕張砂丘を横切る花見川の流路が作られたのがいつなのか、江戸時代の普請によるものなのか、あるいはそれ以前なのかわかりませんが。 |

| 1928年の花見川河口部の土地利用 |

幕張砂丘のできる様子を簡単な図で示します。

|

|

|

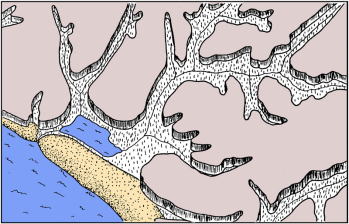

| 1.縄文海進最大海進時 海は花見川沿いに天戸付近にまで入り込む。海の入ってこない奥部は低湿地になっている。 |

2.海退の始まり 海退が始まり、幕張砂丘が南東側から顔を出す。 |

3.幕張砂丘の伸長 入り江の入り口を閉め切るように砂丘が延びる。入り江の水は次第に海水から淡水へと変わる。 |

|

|

|

||||

| 4.幕張砂丘の完成 砂丘が入り江の入り口を閉じ、内部に湖が残る。湖は次第に縮小し、低湿地へと変わる。 |

5.花見川河口の移動 花見川の流路を付け替える。砂丘上には幕張と検見川の集落が立地し、内部の低湿地には水田が作られる。 |