1.平戸橋で

|

|

|

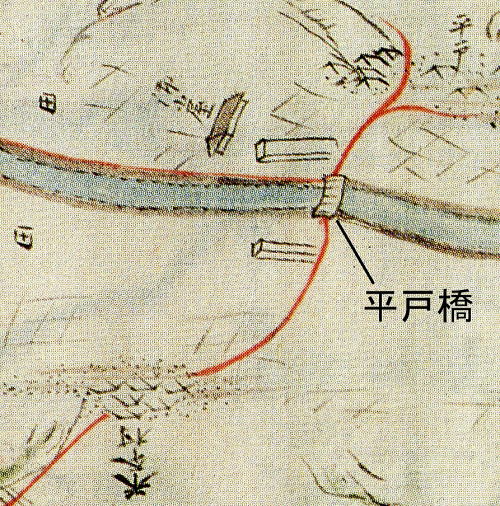

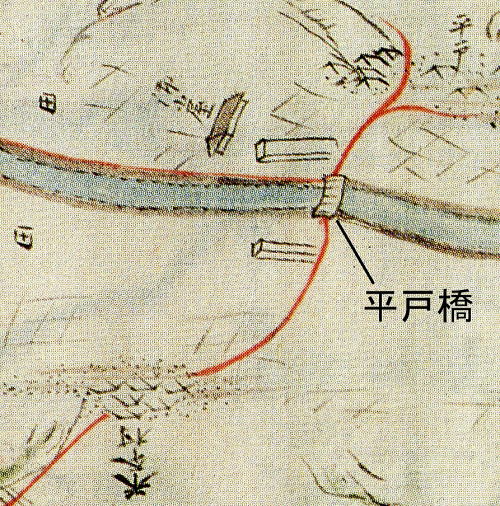

| 天保普請の絵図(続保定記)の一部 | 大正14(1925)年の平戸付近 | 2012年の平戸付近(赤は1925年の地図上の道) |

| 左は江戸時代の平戸橋です。橋のたもとに柱のようなものがあるのは、天保普請で平戸-横戸間を担当した沼津藩の持ち場がここから始まることを示しています。「米本村」とあるのは、逆水の集落です。 平戸橋を渡る現在の道は昔(大正14年)の地図にはありません。昔の道は、たばこ屋さんと酒屋さんとが筋向かいに向かい合う、十字路から新川の方に延びる狭い道です。今の平戸橋は印旛沼総合開発事業の工事に伴って、東京湾側に少し行った場所に架け替えられたもので、旧道が新川の堤防にぶつかる場所が昔の橋のたもとになります。 |

|

|

| 「南無阿弥陀仏」の水難碑(水難碑1) | 「南無妙法蓮華経」の水難碑(水難碑2) |

| ここに高さ1mほどの石塔があって「南無阿弥陀仏」と刻まれています。また現在の平戸橋を渡った反対側にも同じような石塔がありこちらには特徴のある字体(「ひげ文字」)で「南無妙法蓮華経」と刻まれています。これらの石塔はどちらも水難碑です。二つの水難碑で刻まれている文字が異なっているのは、これらを建てたお寺の宗派が異なっているためです。「南無妙法蓮華経」と刻まれているのは日蓮宗です。側面には「安養山」と刻まれていますから、平戸の東照寺という日蓮宗のお寺でしょう。日蓮宗のお寺は八千代市の北部、新川-桑納川と神崎川とにはさまれた地域に多く分布し、全て中山法華経寺の末寺です。これは鎌倉時代末期の1331年、千葉胤貞が自領の臼井の庄島田村、真木野村、平戸村などを中山法華経寺に寄進したことによると言われています。 これに対して「南無阿弥陀仏」は浄土宗または浄土真宗で唱えられますが、平戸口の西福寺は真言宗のお寺です。浄土宗のお寺は少し離れた米本に善福寺があるのみで浄土真宗のお寺はありません。 |

|

|

| 平戸の集落 | |

| 「享保普請」の概略 徳川吉宗の享保の改革は、倹約と増税による幕府財政の再建と言って良いでしょう。倹約令で消費を抑える一方、年貢の四公六民から五公五民への引き上げ、豊凶に関わらず一定の額を徴収する定免法の採用など、年貢収入の安定化と増加を図りました。そうした中で、新田の開発が奨励されています。 享保9(1724)年、平戸村(現八千代市平戸)の染谷源右衛門等は、当時頻発した利根川からの逆流水による印旛沼の氾濫の防止と、干拓による新田の開発を目的に、現在の新川と花見川をつないで、印旛沼の水を東京湾に流す工事を計画し、幕府にその実施の許可を願い出ます。幕府はの願いを聞き届けて、勘定の井沢為永、直井伊蔵、安藤園左衛門の3人を調査に派遣し、その結果、井沢は以下のような見積書を提出しました。 ①平戸村-検見川村間の掘割長 9384間・4里12町(約17km) ②同区間土掘り坪数 116万3144坪(383万㎡) ③必要人足・賃金 延べ1507万7315人(13人/坪) 301,146両(銀1匁2分/日・人) ④普請による潰れ地と買収費用 70町歩(約70ha) 1400両(2両/反) ただし1反=990㎡ ⑤江戸湾の干満の差 5尺8寸(1.75m) ②の「土掘り坪数」というのがよくわかりません。疏水路を開削するために掘り上げる面積のように思えますが、そうだとすると①の掘割長で割り算した、383万㎡÷17km=225mがその幅ということになります。これは少し大きすぎるように思います。④の「潰れ地」を水路と開削の土捨て場と考えると、幅は(990㎡×10×70)÷17km=40.8mとなって、これは実際に近いような気がします。 源右衛門等78名は井沢の見積もりに基づき、幕府から数千両を借用し、源右衛門を請負人として工事を始めますが、多額の負債を抱えて破産し、中止のやむなきに至りました。 この時の工事がどのように行われたか、どの程度進められたかなど、ほとんどわかっていません。30万両余りの見積もりに対して、幕府から得られた援助は数千両しかなく、計画には元々無理があったのではないでしょうか。 「享保度は人民より上請して着手せしものなるを以て、各村境界堀筋画一ならず、甲村は右往、乙村は左往と、掘削区々にして屈曲甚だしく、疎通を妨げるが故に、天明度は一直線に改掘りせしと言ふ・・・」 平戸など印旛沼周辺の村は水害の防止というメリットがありますが、村上や萱田など沼から離れた村々にとっては、掘られる水路のために水田がつぶされるだけで、迷惑にこそなれ何の利益もありません。おそらくは協力らしい協力も受けられなかったのではないでしょうか。 |

|

| 地図へ | 古い地図を歩く | ホーム | 目次 |