私の好きなこと

東日本を1周しました

<最涯を求めて>

自転車を担いだ富士登山!

オートバイツーリング

日本中を走りました

タンデムも楽しみました

最近、バイク乗りを復活しました

登山・キャンプ

山も登りました

キャンプが大好きです

車

乗るのもいじるのも好きです

猫

我が家の猫たちです

日曜大工

ものを作るのが好きです

プロフィール

サイトマップ

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

ご意見、ご感想などは、こちらからお寄せください。

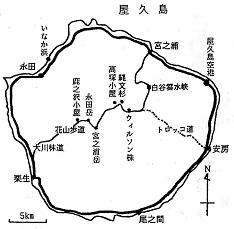

屋久島・宮之浦岳

憧れの屋久島の旅 1992年7月11〜17日

かなり前から屋久島に憧れを持っていたので、いつかは行ってみようと思っていた。

そんな折り様々なTVで屋久島の紹介が数多くなされた。

まず最初に見たのがTV朝日のニュースステーションで、立松和平が2日間にわたり紹介していた。

その後、鹿児島TV20周年記念特番「青峰・屋久島の四季」として放送され、また、NHKの衛星放送でも「自然の宝庫・屋久島」として何と3時間にわたり紹介された。

もういても立ってもいられなかった。早速計画を練り上げ航空券や宿の手配を済ませた。

92年7月11日(土)、いよいよ憧れの屋久島が現実のものとなる。幸先よく出発前日に九州南部の梅雨が明け週間天気予報を見るとこの先1週問、鹿児島はずっと晴れのようだ。山行に限らず出かけると必ず雨に降られる僕にとっては、全く珍しいことだ。しかも「月に35日は雨が降る」と言われる屋久島ではなおのこと。おっと言い忘れたが、今回の旅の同行者は雨女ではない家内である。

昼過ぎの飛行機で羽田から鹿児島に飛び、その後屋久島行きのYS11に乗り換えて、屋久島空港に着いたのが16時、初めて乗ったプロペラ機の実に飛行機らしい感覚には感動した。

その日は、島で一番のホテルと書われている「ホテル屋久島」に泊まった。明日からの山行に備えてうまいものを腹一杯食べ酒をのみ早く寝るつもりだったが、興奮してなかなか眠れなかった。

翌7月12(日)は、前もって予約しておいたタクシーがホテルの玄関に迎えに来ており予定通り6時に出発、車での終点である標高約560mの白谷雲水峡に6時20分に着いた。東京で暮らしている僕は初乗り440円には驚かされたが、それでも2500円はかかった。

運転手さんに屋久島に多いと言われている蛭についての情報を聞いた。その対策に良いと言われているサリチル酸(サロメチール等の筋肉痛の薬が代用できるそうだ)は、残念ながら持っていなかった。

今朝は、ホテルに頼んでおいた朝食のおにぎり弁当だ。(昼も全く同じ弁当であることにあとで気付く)ひとつで2ヶ分はあろうという大きなおにぎりがふたつと漬物だけの弁当だ。ただ本物の竹の皮でくるんであったのには感動した。そんな朝食を済ませいよいよ登山の第一歩を踏み出すことになる。ちょうど7時、岩のごろごろした河原を歩き、定員が何と1名という吊橋を恐る恐る渡ったりしながら徐々に山奥に入っていく。

1時間もしたころ、白谷山荘を通過し辻峠へと続く上りに入り既に妻は息絶え絶え、やっとの思いで峠を越えると今度は長い下りが始まる。下りは楽だけれど「せっかくここまで登ったのに」といつももったいない気持になる。そんな下りの山道を進み9時20分に、伐採で栄えた頃に活躍して今は全く使われなくなったというトロッコ道に出合う。入山者のために歩き易いようにと2本のレールの間に板が敷いてあり枕木の凹凸を気にせず歩けて実に快適だ。少し後から3人の女の子が、僕たちにしてみれば驚く程軽装でやってきた、きっと途中のウィルソン株か縄文杉あたりまでの往復なのだろう。

そんなトロッコ道を楽な思いで進んだあとでいよいよ本格的な山道である大株歩道の入ロに10時40分に着いた。ここで、小休止を取りウィルソン株に向かう。このあたりまではかなりの入山者があり、年配者の夫婦もいるがそれでも本州の主要登山道に比ペるとかなり少ないしコースもハードだ。くたくたになりながら11時15分にウィルソン株に到着、ここで朝食と全く変わらないおにぎり弁当を食ぺることになったが、朝と全く変わりばえしないためか貪欲が半減し二人とも1ヶづつしか食ぺられなかった。ウィルソン株は、今から400年程前に伐採されたもので切り口の直経4.5m、中は空洞で10畳もの広さがある。その株の中から湧いている貴重な水を汲み取りいよいよ縄文杉ヘと向かい。途中にこれまた大きな大王杉や別々の杉でありながら枝がつながった夫婦杉などを見ながら進んだ。

水量の少ない大きな沢を越えたところで突然回りが開け明るくなったかと思ったら、そこが縄文杉だった。何でも登山者に見易いようにと周囲の杉を切り倒したらしく、そのため、縄文杉の周囲は土が流れ出し危機的状況にあるらしい。そういえば屋久島空港に土ひと握り運動と書かれたポスターが張ってあった。それにしても樹齢7200年などと言われる風格には全く圧倒される。人間の一生などなんとちっぽけなものなのか、小さなことでいがみあうことの愚かさなどを痛感する。約30分の休憩を取り、沢で露営に備えて3リットルの水を確保し、今夜の露営地である高塚小屋には14時40分に到着した。

この時点では、僕たちの他に川崎から来たという大学生くらいの男の人がひとり居た。テントを持たずに小屋を泊まり歩き、明日には下山とのこと。僕たちと反対方向から来たというので、ルートの情報を交換する。私たちは、だれもいない露営地の一番よさそうなところへ早速テントを張った。ここは本州でいう露営地とはまるで違い設備が何もないのは当然としても、テントを張れそうな平らな土地さえほとんどないのだ。

早めの夕食をとり、早々に休もうというころからだんだんと人が増えて、翌朝出発時にあたりを見回したら、テント10数張り50人以上はいた。よくもこんなに狭い場所にテン卜が張れたものだと感心する。それもそのはず、通路だろうがどこだろうがテントを張っているのだ。これがまた、みんなかなり遅くまでワイワイ騒いでいたので、なかなか眠れなかった。おまけに今回の山行は、軽量化のためにアルコールを一切持参していないので、酒の力を借りるわけにもいかず、イライラがつのるばかり。(おかげで何と半年ぶりの休肝日となった。)今夜ここに泊まっている人は皆僕たちとは逆のコースであり、明日が下山なのだ。気持ちはわかるが、山では静かにしてもらいたいものだ。

寒さに対する備えも十分にしてきたのだが、夜の冷え込みは全くなく、逆に少し暑いくらいだった。

明けて7月13日(月)、予定より少し寝坊したので、慌てて朝食をとり、6時40分には露営地を後にし、今回の山行のメインイベントである宮之浦岳山頂を目指した。いきなりの急な上り坂と、踏み跡程度の山道には閉ロした。途中、新築中の山小屋(新高塚小屋とでもいうのか?)の横を過ぎ、山道を2時間30分も進んだころ、やっと周囲が明るくなり、ヤクザサが一面に茂る稜線に出た。遥か彼方にこれから登っていく宮之浦岳、今夜の露営地に行くためにどうしても越えなければならない永田岳が大きくそびえ立っていた。すばらい晴天で、体中がジリジリと焼ける。宮之浦岳方面と永田岳方面を分ける焼野三叉路で小休止をとり、いよいよ山頂を目指す。夏休み前の月曜日ということもあり、ほとんど登山者とすれ違わない。コースタイムではここから1時間となっているが、足の遅い妻のこと、5割は余計にかかることを覚悟して登りにかかる。傾斜は徐々に増し、コースはますます荒れてくるが、山頂からの展望だけを唯一の心の支えに少しずつ登っていく。何度もカツを入れないと妻は止まってしまう。半分べそをかいているようで、その姿がとてもいじらしく可愛く見える。

10時59分、予想どおりコースタイムの1.5倍をかけてやっと1935mの宮之浦岳に登頂した。雲がかかっており、海や周囲の島をはっきりと見ることはできないが、それにしてもすばらしい展望だ。今まで苦労して登ってきた登山道がはるかかなたまで続くのが見える。これから進んでいく永田岳への長い道のりもはっきりと見える。妻に昼食の準備を任せ、早速CQを出してみる。実は、今までも何度か山行に無線機を持っていったが、いつも応答がなく残念な思いをしていたのだ。今度こそはという気持ちで「・・・こちら宮之浦岳山頂・・・」と呼んでみる。

すると、まずは海を隔てて約100kmは離れているだろう開聞岳山頂の登山者とつながった。名前も聞かないうちに一方的に「73(さようなら)」と言われてしまったが、それでも初めての山頂交信だけにうれしい! 昼食ができるまでもう少しと思い、再度CQをすると、今度は麓の宮之浦から応答があった。余りに近くなので声を掛けるのを遠慮していたという地元の方だった。屋久島のこと、登山のこと、旅のことなどいろいろ話し、カードも交換することになった。ラッキー! 「島を離れる時にカードを港まで届ける」とまで言って頂いたが、下山後の予定がはっきりしていなかったのでJARL(協会)経由とすることにした。「宮之浦山頂は条件のいいところですから頑張って遠くの人と交信してください。」といわれたものの、昼食の準備もできたし、余り山頂でのんびりもできないので、無線を切り上げた。食事を済ませ、こころゆくまで景色を楽しんだ。ときどき雲の切れ間から25kmくらい離れた口之永良部島など近くの島が見えた。

あんなに苦労した登りも下ってみれば25分。何と3分の1だ。焼野三叉路まで戻り、今夜の露営地へと向かう。ここからがまた大変な道が続く。1935mの山頂からまずは約1720mの鞍部に下り、再び一気に1886mの永田岳に登る。今朝からの疲れがたまりにたまって足が重い。なかなか進まない。やっと越えた永田岳からの下りがこれまたひどいところで、本州であればはしごや鎖のついているようなハードコースでありながら何ひとつ 手を加えていない。屋久島は殆どがこんなルートだ。しかし、これが本当の山登りなのだろう。辛く長い下りが続く。時々雲間から見える永田の浜の青い海が実に綺麗だった。

15時20分だんだんと大きくなる沢の音に吸い寄せられるようにして今夜の露営地である鹿之沢小屋に到着した。きのう高塚小屋で会った川崎の人が言っていたように、短い草の生えたすばらい露営地と水浴びもできる水量の沢があり、まるで天国。今までの苦労を忘れるかのように僕はパンツ一枚になり水浴び。妻もギリギリのところまで露出して体を拭いた。

小屋には3人の若いパーティがいたが露営地から少し離れており、しかもその夜テントを張ったのは結局僕たちだけだったので前夜の高塚小屋と違ってゆっくりと休むことができた。まだ日も高いので、靴下やらTシャツやらを洗濯した。(もちろん洗剤などはいっさい使っていないのは言うまでもない。)

夜から雲に被われ、明日の天気が気になったが、どうせ明日は下山だ。何が降ろうとも平気。それよりも入山してからのこの2日間、島に入ってからの3日間、全く雨に降られることなく晴天続きで、本当に誰に感謝したら いいのだろうか。明日のルートを確認して今夜も酒の力を借りずに早めに休むことにした。今夜は、とても静かで沢の音だけが心地好い。

7月14日(火)、2日間の疲れとフカフカの草、そして何より静かな露営地のおかげで、予定よりも1時間も寝坊してしまった。急いで食事を取り出発だ。今日は下山後バスに乗るが、予定のバスは最終バス。乗り遅れたら大変だ。下山の朝独特の喜びと寂しさの混じった複雑な気持ちだ。降っていた小雨もほとんど止み涼しさが心地好い。それでも歩き出して10分もすると、全身汗だくになった。今日のコースは、海抜0mの海岸までの下り道なのにもかかわらず、まずは険しい登りの道が続く、山行も3日目となり、妻は全身の痛みや疲れを訴えている。しかし、今日の山道は花山歩道だけ。それさえ過ぎれば大川林道に出る。林道に出てしまえば、最終バスの時間だけに気を付けてのんびり歩くだけなので、最後の難所がこの花山歩道という訳だ。何故難所かというと蛭がたくさん いるからだ、屋久島の中でもここ花山歩道とひとつ北側の永田歩道には特に多いらしい。これまでの2日間も蛭には気を付けていた。登山道にも数多くの蛭を見かけたが幸い上から落ちてきて刺されたりすることはなかったが、最も多いと書われている花山歩道では、安心できないだろう。妻は暑いのを我慢してでも合羽を着る覚悟をしていたが、昨日までの2日間はその必要がなかった。上部の稜線とは違い展望が全く利かない森の中の荒れた(これが本当の姿であり本州の整備された登山道をむしろ荒れていると言うべきなのだろう)登山道を登り以上に汗をかきながら必死で下った。

展望がきかずいくら歩いても、どこまで来たのか全く見当がつかなかった。それでも、時々森の向こうに海がチラリと見えることがあった。中間点である焼峰までどのくらい近付いたか全くわからなかった。(実は後で既に通過していることに気付きホットすることになる)途中で僕は手足が痺れて動けなくなり困ってしまった、するとさっきまで「もうダメ」と言っていた妻が急にしっかりした。人間とは気を張ると強くなるものだ。15分くらい休んで元気を取り戻し再び歩き出した。蝉の鳴き声が大きく耳に届いた。地図を見ると、大川林道との合流点は標高510mくらいだ。しかも川が流れている。はるかかなたから沢の音が聞こえ、大分下ったことを感じる。「もう少し」とお互いに励まし合い頑張ったが、沢の音が遠ざかることもあり辛い思いをした。しばらく下ると、木に巻かれたテープにだれかがつけてくれた「AH600m」という文字を発見した。とても嬉しかった。あと90m下れば林道だ。そう思うと足取りも軽くなり、沢の音までも大きく耳に届いた。

もうすぐ、もうすぐと心の中でつぶやき、最後の踏ん張りを見せたころ、急にあたりが明るくなり、沢の音が大きくなったところが林道との合流点だった。10時59分ついに花山歩道をクリアした。蛭にも刺されずに済んだ。途中で写すスナップでは笑顔を見せなかった妻もここに来て笑顔を見せるようになった。近くの水場で早めの昼食と休憩をとった。苦労した甲斐があり、予定時間(妻と一緒の山行では地図のコースタイムの1.5倍を基準に計画を立てている)よりも早く、この分なら最終バスの1本前に乗れそうだ。そう思えば林道を歩く足にも力が入る。一刻も早く宿に入り風呂に入りたい。登山や野宿ツーリング(バイク)で何日も風呂に入らないことに慣れている僕と違って妻には辛いようだ。楽だと思っていた林道の下りも意外に傾斜がきつく、大小の石のごろごろした道は歩きにくい。だんだん近づく海・もしかしたら林道のことだから車が通って拾ってくれるのではないかという甘い思いを励みにしていた。しかし、林道を歩き始めて1時間しても車1台、人一人とも会うことはなかった。ただ一度、木の切り出し作業をしているおじさんたちに出会った。

そのおじさんたちに会ってから30分、林道を歩き始めてから1時間30分、丁度林道が終わり、島の外周道路(海岸沿い)に出たところでクラクションが鳴った。それは何とあのおじさんたちだった。「おい、にいちゃんたち乗っていけ。」その言葉は天の声のように聞こえた。道路に出たからといってもこの付近は路線バスが通っておらず、バス停まではまだ歩いて1時聞の距離があるのだ。3日間一歩一歩歩いてきた僕たちにとっては、車のスピードは飛行機の様に思えた。

思いがけなく(思惑とおり)車に乗せてもらい、時間が大幅に短縮できたので、ガジュマルアーチやフルーツガーデンで有名な中間地区で降ろしてもらった。その後は汚れたザックや服のままだが登山者から旅行者へと一気に変身した。

(観光編に続く)

[←TOPへ] [観光編に続く] [番外編へ]