|

★世良田長福寺多宝塔

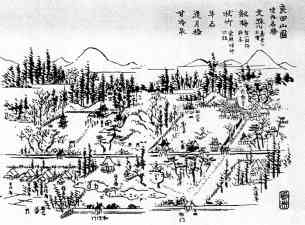

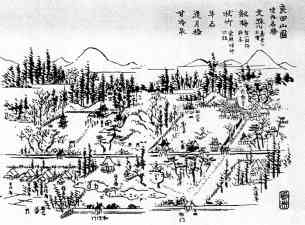

◆世良田山図:この図の素性は良く分からない。

上野長楽寺本地塔(多宝塔)は徳川秀忠元和建立日光奥宮本地塔を寛永年中に移建された多宝塔であった。

この本地塔は明治の神仏分離で取り壊される。

|

|

良田山図:左図拡大図:年代不詳

長楽寺本堂、開山堂、文庫などの長楽寺堂宇の東方に三仏堂があり、さらに南方に御社・多宝塔があった。

(図の右が北、上が西)

|

|

|

1989年東武電車発行「とーぶ健康ハイキング おじま町」 より。

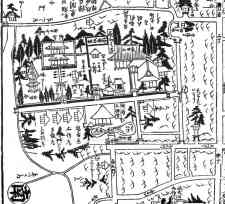

境内名勝原図:左図の全体図

「勅使門前『境内名勝原図』」とあるが、この図の素性は不明。

「赤字の建物はありません。」とも解説が付く。

御本地塔・本堂・大通院、東照宮前の坊舎などは退転。

勅使門、蓮池・渡月橋、三仏堂、太鼓門などは健在。 |

◆新田郡世良田村絵図:弘化2年(1845):右が北で、上方を西で描く。

(弘化2年の別絵図「上毛新田世良田略絵図」は下に掲載)

○新田郡世良田村絵図:全図 ○ 同左(長楽寺・東照宮部分図)

長楽寺本堂西側の一画が東照大権現社で塔の薬師(多宝塔)を付設する。

長楽寺門前に大通庵、東照宮門前に指善庵、正伝庵、万像庵、自得庵の坊舎がある。<現在は世良田小学校校庭と化す(推定)。>

図中の「新田館の坊」:新田氏総領の館があったと云う、真言宗の学問所であったと云う。

2007/09/02追加:

◆「関東天台宗の堂舎構成に関する研究-世良田山長楽寺(世良田東照宮)-」棚橋信広ほか3名(日本建築学会大会学術講演梗概集(東北)2000年9月 所収)

より

□長楽寺の堂舎構成

東照宮は東面する。本地塔の向きは不明ながら、配置から北面と考えられる。

◆日光山本地堂:「日光山輪王寺 宝ものがたり」 より:

この図書には、「日光山絵巻」とも云うべき絵が掲載される。

(但しこの「絵巻」についての解説が全く無く、近世のものなのかそれとも近年のものなのかは不明、名称も不明。)

○堂社御造立の段:本社後方の多宝塔が墓所と思われる。

○奥院御供養の段:奥の院墓所に多宝塔を建立し、諸仏を安置し、天海大僧正は東照大権現に戒灌頂を授ける。

この絵巻に描かれる多宝塔が長楽寺東照宮本地塔として移建されたと思われる。

なお日光山東照宮奥社の現状(家光寛永の大造営による奥社)は以下とされる。(未見)

徳川家康の墓所。銅鳥居、銅神庫、拝殿、鋳抜門、宝塔などからなる。坂下門からの奥社参道石段は、踏み石に1枚石を使用。

奥社宝塔:宝塔に納められているのは家康神柩と云う。

宝塔は最初は木造、後に石造になり、さらに天和3年(1683)大地震で破損、綱吉が唐銅製に造替(現存)。

2009/07/04追加:

◆「新田荘歴史資料館」(東毛歴史資料館)模型

2009/07/04追加:

◆「長楽寺史 中世編」定方賀津夫、長楽寺史中世編刊行会、平成14年 より

本地塔はもと日光東照宮の宝塔。

三仏堂の仏前6枚の折込桟唐戸は本地塔にあったもので、現在は東毛歴史資料館に保管。(未見)

★長楽寺略歴

承久3年(1221)長楽寺創建、開基は徳川義季、開山は釈円栄朝(臨済宗の明庵栄西の高弟で、後に多くの弟子を輩出するが禅宗の系譜は興味がないので省略)。その後禅刹として隆盛であった

。

しかし、戦国期には荒廃する。

慶長8年(1603)征夷大将軍徳川家康は、長楽寺に寺領を寄進し、僧天海を住持に任命し、寺の復興を命ず。

天海は天台宗に改宗し堂宇を修繕し、長楽寺の経営に務める。(末寺700ヶ寺と云う。)

元和年中、徳川秀忠、日光東照宮造営(元和造営)。

寛永13年(1636)徳川家光、日光東照宮を造替。

寛永17年(1640)天海、家光に請い、元和造営の旧奥社拝殿・唐門・木造多宝塔を移建。(但し社殿は新造)

※多宝塔は神廟であったと思われる。

寛永21年(1644)正遷宮。(天海は寛永20年没)

幕府は寺領100石、東照宮領200石の朱印を付与する。

※2012/02/15追加:

信濃神光寺は当寺の末寺と云う。(「町の石造文化財

松原神光寺跡石造物 その3 」の項を参照)

明治維新の神仏分離で多宝塔は取り払われる。

※神仏分離の詳細は不詳、上記の経緯のように、徳川氏創建とされる長楽寺に日光東照宮を勧請したもので、

長楽寺は東照宮別当として、世良田東照宮を管理した。

多宝塔跡は(地上には)何の遺物も残らず、現在「本地塔跡」と標した一基の「木碑」のみが建つ。

東照宮本殿(寛永造営・重文)、唐門(元和造営?と思われる。重文)、拝殿(元和造営日光東照宮奥宮拝殿・重文)

<附たり:東照宮棟札7枚及び鉄燈籠>

三仏堂(慶安4年1651家光造営)、太鼓門、勅使門の江戸初期の建築を残す。

2005/11/30追加:

☆「群馬の古建築」より

東照宮は明治8年別当長楽寺より分離、東照宮と称する。

○本 殿:一間社流造、銅板葺き。近世の各種修造棟札が残存するも、建造当初のものはない。建造年代を確定する資料はなし。

最古の元禄9年棟札裏面に「寛永16年家光御建立御遷宮・・」とある。この寛永16年は寛永19年に拝殿が下賜されたなどと矛盾し、寛永16年は誤記であろうとする。完成は寛永21年であろう。

○唐 門:四足平唐門・銅瓦葺き。建立年代を確定させる資料は無い。日光から移建とする見解もあると云う。(元和建立)

寛永21年の新造とする見解もあり、現段階では不明。

○拝 殿:5×3間、入母屋造り・銅瓦葺。寛永19年と推定される蟇股上巻斗の墨書銘「日光より御被下申候也、・・・取付」とある。

元和年中(1615−24)に建立した日光東照宮拝殿を寛永19年に移建したものと推測できる。

2009/07/04追加:

「尾島町近世社寺建築調査報告書」新田郡尾島町教育委員会、平成10年 より <※「O」氏より入手資料>

明治8年神仏分離の処置で、長楽寺と東照宮が分離(世良田東照宮の成立)

明治12年世良田東照宮は郷社となる。

本殿には以下の7枚の棟札を残す。

1)元禄9年(1696)棟札

裏面には「寛永16巳卯 大将軍家光公御建立御遷宮之節為御名代酒井讃岐守御参詣」と記され、これは本殿などが寛永16年(1639)の建立であることを示す。しかし、寛永19年と推定される墨書がある蟇股上巻斗、寛永18年の染銘(長楽寺華曼の袋)及び寛永18年の渡月橋擬宝珠銘などから寛永16年は誤記であろうと云う見解もある。

(しかし棟札とか年記などの重要な記載を軽々しく「誤記」と片付けるのは疑問であろう。)

現状建築年代を確定する資料はないが、遷宮式が行われた寛永21年が建造の年とするのが妥当であろう。

:本社・・・宝塔など社殿一式が修復

2)正徳4年(1714)棟札:本社・・・本地塔など社殿一式が修復

3)元文元年(1736)棟札:本社・・・本地塔など社殿一式が修栄

4)宝暦13年(1763)棟札:本社・・・本地塔など社殿一式が修営

5)安永6年(1777)棟札:本社・・・本地塔など社殿一式が修営

6)寛政8年(1796)棟札:本社・・・本地塔など社殿一式が修営

7)天保15年(1844)棟札:本社・・・本地塔など社殿一式が修営

●世良田東照宮棟札:(表)は施主と年記のみ収録、(裏)は全部の記載。

2009/07/04追加:2009/06/25撮影:

世良田長楽寺本地塔跡1:写真中央やや右の木標の位置

同 2

同 東照宮拝殿1 同 2 同 3

同 三仏堂1 同 2

同 太皷門1 同 2

同 開山堂

同 本堂:鐘楼とともに2005年新築落慶、旧本堂の処置は不明。

同 石造宝塔:重文、建治2年(1276)銘、文殊山(古墳)上の徳川家累代の墓所にある。

※東照宮本殿及び唐門、勅使門、渡月橋などは未見。

2006年以前作成:2009/07/04更新:ホームページ、日本の塔婆

|