| (3) 壬生車庫と千本線 |

|

| 撮影: 1971/9~10, 制作: 2017/4 |

| 1971年4月に就職して、京都の住民になりました。これからのんびりと市電に乗ったり、じっくりと市電の撮影ができると考えていましたが、現実は甘くありませんでした。わずか1年もたたないうちに、四条・千本・大宮線が廃止になったのを皮切りに、京都の市街地から少しずつ市電がなくなっていきました。加えて仕事は結構忙しく、満足な写真が撮れなかったことが今でも悔やまれます。 今回は、京都市電の本局があった壬生(みぶ)車庫と、そこから北側の千本通を走る市電の姿をご紹介します。 |

|

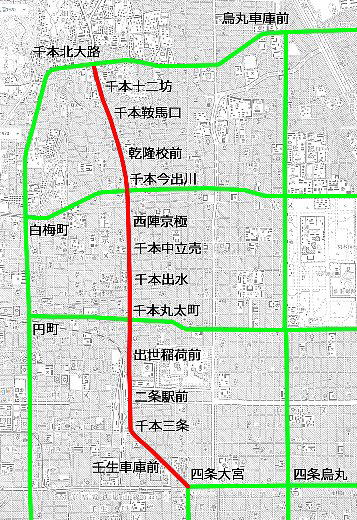

1971年10月当時の京都市電路線図です。 |

今回ご紹介する千本線の詳細図です。 |

|

Shijo Ohmiya 京都の街路は碁盤の目状になっていることで知られていますが、四条大宮の北西側に珍しく斜めになった道路があります。飲食店や商店が立ち並ぶ後院(こういん)通です。 元々、市電は千本通をまっすぐに通す計画でしたが、地元の反対にあって千本三条から四条大宮へ道路を新設して大宮通へつないでいます。しかしどう考えても、こちらの方が無理矢理の感じがします。 (1971/9/4) |

|

|

四条大宮から後院通を北西側へ少し上がったところで、四条大宮方向を写しています。後方にニュー大将軍のビルが見えます。系統は[10]番。以前は1961年に廃止されたN電の堀川線(北野線)が付けていた番号です。番号を引き継いで、旧堀川線に近いルートで白梅町と京都駅前を結んでいました。 (1971/10/3) ※N電: 京都電気鉄道が開業した堀川線はのちに買収されて市営になりましたが、開業時の狭軌のままでした。このため他の市営車両と区別するためにナローのNを付けたことから、N電と呼ばれました。 |

|

|

Mibu Yard 壬生車庫前です。乗務員の交替風景が見られました。 市電のルーツは1895年開業の京都電気鉄道にありますが、1912(大正元)年になって京都市が独自に市営の電車を走らせるようになりました。 千本線はその時に開業した市営では最も古い線の一つです。 |

|

|

同上地点です。左側に車庫への引き込み線があります。 系統は[5]番。京都駅前から河原町通を上り、北大路を経由して千本通を下る四条大宮行きです。 車両は1800型。元の800型に中扉を増設、ワンマン化しました。進行方向右側の前扉がない非対称のスタイルになっています。また、屋根上のライトが左右2灯のシールドビームに変わっています。 |

|

|

Mibu Yard ここから壬生車庫の構内で撮影した写真が続きます。 壬生車庫は、1912年に千本線の開業に合わせて開設しました。以降、京都市交通局の本局として機能しています。後方が局庁舎です。 |

|

|

上掲局庁舎の前に操車を行なう事務棟があり、その事務棟を取り囲んで一周する複線のループ線がありました。 手前に見える直線の線路は、工場へ至る線路と留置線です。 |

|

|

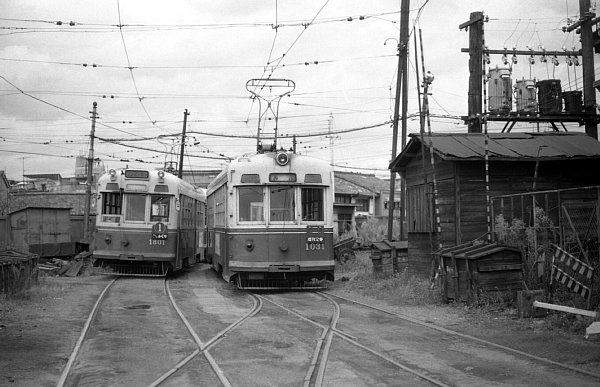

構内ループ線の南側です。車両は右がツーマンの1000型、左がワンマンの1800型です。 |

|

|

Type 1000 京都市電の中で最も長尺の1000型です。全長が13.8mあります。1949~1950年に32両が造られました。3扉車として登場しましたが、中扉を閉め切って座席を増設しています。 壬生車庫が廃止される1972年1月まで現役で活躍しました。 |

|

|

壬生車庫には電機、車体、鋳物、塗装などの各工場があり、点検と修理だけでなく改造も可能な設備が充実していました。 レンガ造りの建屋には20本ほどの線路が並んでいましたが、晩年は使われてない区域もありました。 |

|

|

建屋の内部です。修理ピットがあり、床下から車両を眺めることが出来ます。 車両は800型後期車のラストナンバー890号。900型と同様に側板下部が一直線になったデザインです。運転席妻面の中央窓が広いのが特徴です。 |

|

|

|

|

|

|

庫内の一角では、車両の解体作業が行なわれていました。 職員さんが廃車体からナンバーを剝がしています。 |

窓枠、ギアの付いた車軸、軸受けなど、取り出した廃材が山のように積まれていました。 |

|

Sembon Sanjo 車庫から外に出て、千本線を北上します。 千本三条で、後院通が千本通に合流します。国鉄山陰本線二条駅には広いヤードがあって、倉庫が並んでいました。 ※現在ここは、立命館大学の朱雀キャンパスになっています。 (1971/10/23) |

|

|

Nijo Station - Shusse Inari 二条駅前の北側に、屋根に望楼のある古びた旅館がありました。1000型の市電と良くマッチした光景です。 ※この辺りは、軒並みビル街に変貌しています。当時の面影はありません。 |

|

|

Shusse Inari 出世稲荷前です。太閤秀吉の立身出世に因んで、後陽成天皇からこの名を授かったと伝えられています。 市電の廃止後もバス停にその名を残していましたが、2012(平成24)年に神社は大原に移転し、跡地はマンションになっています。 ※現在のバス停名は千本旧二条です。 |

|

|

Sembon Demizu 丸太町通を越えた北側、千本出水です。木造三階建ての商店が目を引きました。 市電の走る千本通から一筋西に入ったところが、水上勉の小説で有名な五番町の旧遊郭街です。 (1971/10/24) |

|

|

Sembon Nakadachiuri 千本中立売の電停で、北を向いて撮影しています。かつてN電の堀川線(北野線)が手前の道路を東西に走っていました。ここから左へ行くと、ほどなく北野天満宮です。 千中といえば、千中ミュージックが有名でした。1987年に惜しくも火災で焼失、閉館になりました。 |

|

|

Nishijin Kyogoku この辺りは応仁の乱の時に、西軍の大将山名宗全が陣を敷いたところから、西陣と呼ばれるようになりました。 全国的には高級絹織物西陣織の産地として知られていますが、地元では京都を代表する歓楽街のイメージが強く、多くの飲食店や映画館がありました。 ※現在も映画館が1軒営業中です。 |

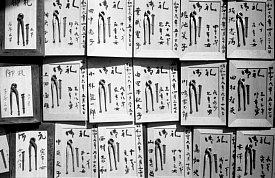

Kenryu Elementary School 今出川通の北側、乾隆校前の電停です。乾隆小学校は1869(明治2)年からの歴史があり、歌手の都はるみさんの母校です。 近くには「釘抜き地蔵」で知られる石像寺(しゃくぞうじ)があります。西暦810年に空海が開いた由緒あるお寺です。心や身体の痛みが消える御利益を願って、八寸釘と釘抜きがセットになった絵馬を奉納します。 市電に関係の無い話ばかりで申し訳ありません。 |

釘抜き地蔵・石像寺  |

|

|

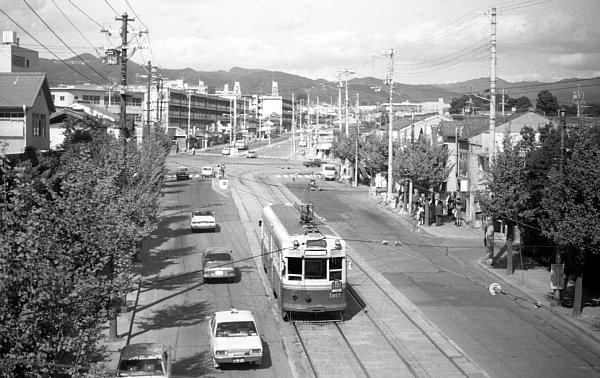

Sembon Junibo 千本十二坊の歩道橋から千本北大路方面を眺めています。ここまで来ると北山の峰々が間近に見え、市電がなだらかな坂道を登っていきます。 京都の街は南北の坂になっていて、千本北大路と九条大宮の標高差が71mもあります。つまり、千本北大路は東寺五重塔(55m)のてっぺんより高いところに位置しています。 千本線は1972年1月22日限りで廃止されました。 |

| References: 京都市交通局「さよなら京都市電」毎日写真ニューサービス, 1978.9.30 http://syusseinari.or.jp/lineage.html http://www.bbweb-arena.com/users/senbon/ http://www.jisyameguri.com/chiiki/kyoto/kuginuki/ |

Copyright© 2014 railbus All Rights Reserved.

写真及び文章の著作権はrailbusに帰属します。無断転載を禁じます。