| (9) 下之一色 その1 |

|

| 撮影: 1969, 制作: 2015/11, 改訂: 2024/8 |

| 名古屋市の西側、中川区の尾頭橋(おとうばし)と港区の稲永町を結んでいた下之一色線をご紹介します。全線が単線で、田圃の中や水郷地帯を走る、名古屋市電としては異色の存在でした。市電と言うよりもローカル鉄道と言った感があります。2回に分けて、北から順番にご案内します。 ※下之一色~稲永町の正式名称は築地線ですが、一般に尾頭橋~稲永町を下之一色線と呼んでいました。 |

|

|

下之一色線は、起点の尾頭橋から旧佐屋街道を西へ走っていました。市街地の単線区間は、名古屋市電とはかけ離れたイメージです。 尾頭橋 (1969/2/1) |

|

|

長良橋~二女子では、中川運河に架かる長良橋を渡ります。 この付近には、五女子(ごにょうし)、二女子(ににょうし)という珍しい電停名があります。その昔、この地を治めていた領主に7人の娘がいて、それぞれの嫁ぎ先に一女子~七女子の地名を付けたという昔話があります。 |

|

|

長良本町です。理髪店が何ともレトロなたたずまいを見せています。 尾頭橋~下之一色は、大正の初期, 1913年に、下之一色電車軌道によって開業しました。下之一色が漁港として栄えた頃で、魚を運ぶのが目的でした。 (1969/2/2) |

|

|

同じく長良本町、市街地の併用軌道はここまです。電車に隠れていますが、この奥には近鉄の烏森(かすもり)駅があり、乗換の乗客も多くいました。カーブを曲がった左の先が、専用軌道になります。 |

|

|

長良本町のカーブから、いよいよ専用軌道が始まります。沿線が、いきなりローカル色に包まれます。 |

|

|

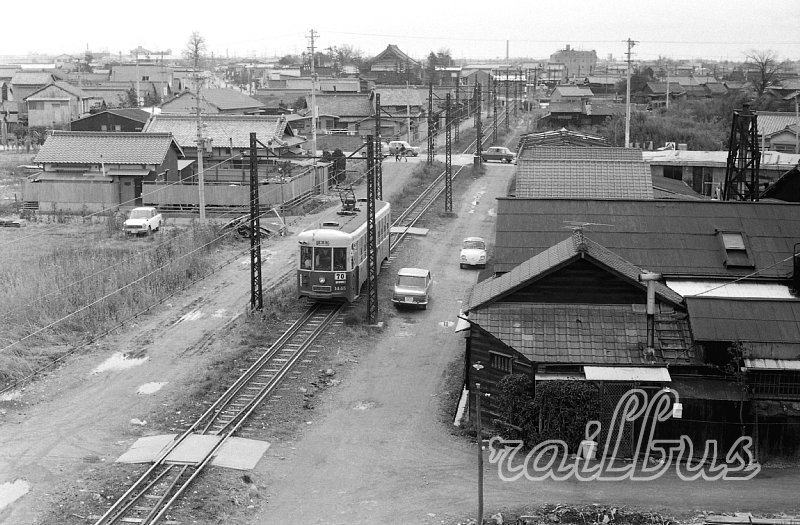

次の電停、松葉です。ほとんどの電停にこのような交換設備がありました。 車両の左上に2つの続行灯が見えます。交換(行き違い)の時に続行便を示すランプで、下之一色線の専用車両装備でした。 系統番号[70]は、下之一色線の基本系統で、稲永町から先の築地口まで乗り入れていました。 |

|

|

電停名にあやかって、松葉の陰から撮影してみました。特に深い意味はありません。ここは中川区松葉町ですが、電停名に町が付いてません。明治中期まで四女子村、その後合併で松葉村になったところです。松葉は瑞祥地名と考えられています。 |

|

|

下之一色線は田園地帯を走ります。 沿線には網の目のように水路が走っていて、小さな鉄橋がいくつもありました。 松葉~小本 (1969/2/3) |

|

|

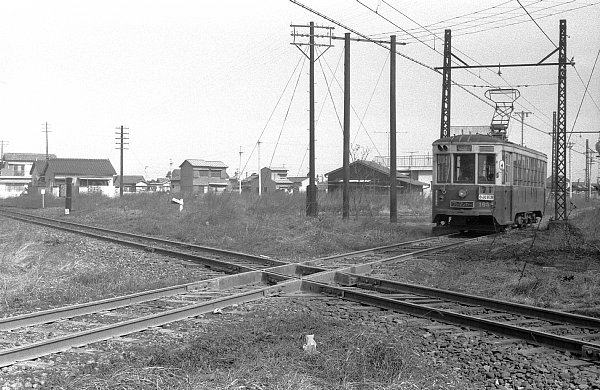

小本~荒子(あらこ)には国鉄西名古屋港線との平面クロスがありました。全国的に見ても非常に珍しい光景です。市電はクロスの手前で一旦停車します。 系統番号[71]は、下之一色車庫の入庫系統です。 ※2004年10月、国鉄西名古屋港線は、名古屋臨海鉄道あおなみ線に生まれ変わりました。 |

下之一色線は1969/2/20に廃止されました。 |

↑クロスポイントを通過する西名古屋港線の貨物列車です。市電の線路と架線が写っています。 D51 352[稲一], 587列車 ←クロスの手前で停車中の[70]系統です。上掲写真のわずか2週間後ですが、廃止直前には方向幕が無く、系統板に「尾頭橋=築地口」と表示されていました。 (1969/2/15) |

|

刈り取った稲穂が積んである田園風景は、ローカル鉄道の雰囲気に満ちあふれています。 小本~荒子 |

|

荒子の停留所です。尾張四観音の一つ、荒子観音にお参りする善男善女は、市電を利用しました。この日は節分会で、大勢の参拝客で賑わっていました。 当時、年配の女性の多くは日常的に和服を着ていました。小生, railbusのお気に入りショットです。 (1969/2/3) |

|

|

中郷(ちゅうごう)の電停です。このように続行便を含む複数の車両と交換する風景が見られました。 |

|

|

築地口行きの[70]系統が、下之一色に到着しました。右側の引き込み線を入ると車庫があります。 |

|

|

下之一色車庫の構内です。[70]と[71]の系統板を付けた、下之一色線仕様の1600 型が並んでいます。 |

|

|

1700型です。名古屋市電で唯一、左右非対称のドア配置が特徴です。1950年~51年にかけて、わずか5両が製造されました。ワンマン化後は全車下之一色車庫に配属されていました。 2700 型連接車を造る計画を変更して、1700型に材料を流用しています。このため正面両脇の窓が小さいデザインは、2700型にそっくりです。 |

|

1700型は、1954年2月に日本で最初のワンマン運転をした、歴史に残る車両です。 |

|

←系統板に「荒子=尾頭橋」と書かれています。該当する区間系統の設定はなく、いわゆる「臨」系統です。 車庫でお願いして方向幕を回してみたら、八事(やごと)線「杁中」(いりなか)の表示が出てきました。→ (1969/2/15) |

|

Copyright© 2014 railbus All Rights Reserved.

写真及び文章の著作権はrailbusに帰属します。無断転載を禁じます。