ファルコン9と折り紙ヒコーキ

|

(2017年3月31日)

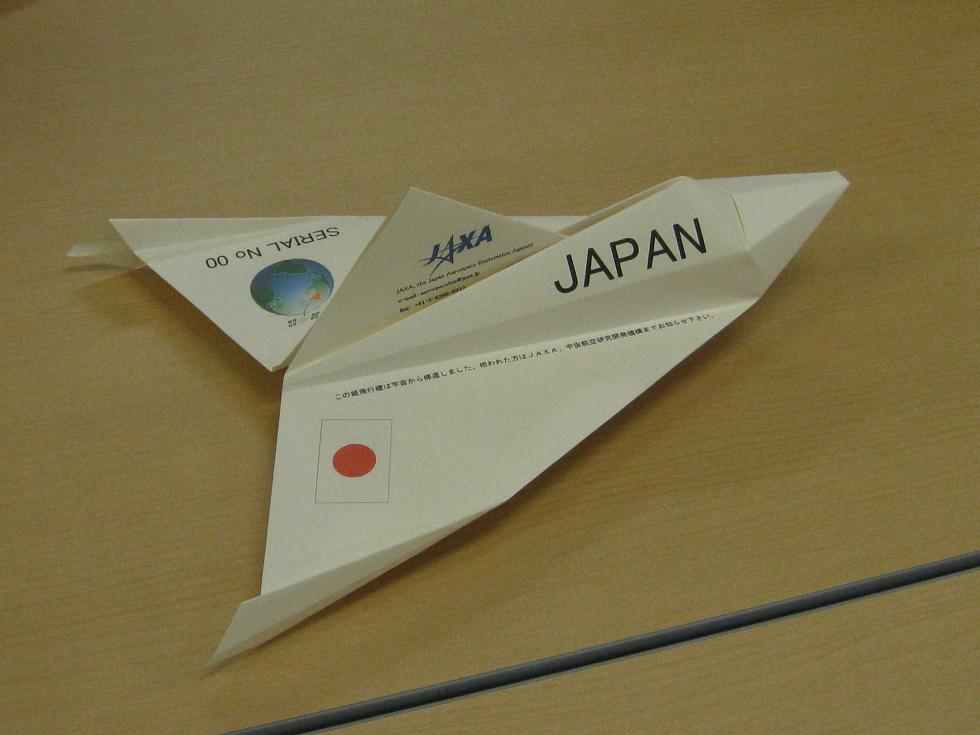

ロケットのエンジンを吹かしながら地上に降り立つ様子は宇宙開発での新たな一頁を開いたことは確かである。 1,2段分離後の1段は推進薬の殆どを使い果たしており、軽量になっている。従って回収のために作動させるエンジン推力は上昇時に比べればわずかで済む。むしろ発射時の推力では大きすぎて着陸できないだろう。 エンジンの推力を絞る機能を付加することはロケットが高価になってしまうから、おそらく帰還飛行時には9基束ねたエンジンの1基だけを作動させているのであろう。 1段だけでも再利用できれば良いことであることは間違いない。しかし、回収及び再整備が必要なことを考えると10%の値引きもサービス価格のように思える。再整備をするにしても発射時にフル作動させるエンジンを10回も使えるとは思えない。ジェット旅客機のエンジンでもフル作動させるのは離陸時の数分間に限られる。 有人宇宙飛行では宇宙からの帰還方法を確立することが絶対条件である。そのため考えられてきた方法はすべて大気を利用して減速し、最後はパラシュートで軟着陸を果たすというものである。ファルコン9の1段回収のための軟着陸は無人機であるとはいえ、大気を利用しない方式という点で画期的なのである。 しかし、打ち上げに使いたいエネルギーの観点から見れば、帰還のためにもロケットエンジンを吹かすことはエネルギーを無駄に使っていると言わざるを得ない。 スペースシャトルはシステムを構成する外部タンク(ET)は回収できないが、2本の固体ロケット(SRB)はパラシュートにより海上で回収し、軌道機(オービタ)は有翼で滑走路に飛行機のように着陸するシステムであった。スペースシャトルは多くの成果を上げたものの宇宙輸送コストを下げるという最大の目的は果たせず退役してしまった。 オービタは打ち上げ時には最大加速度が4G程度で加熱も殆どないが、帰還時には最大加速度は4Gに抑えられているものの加熱が大きく、オービタの全面に35,000枚の耐熱タイルを貼り付ける必要があった。オービタにとっては打ち上げ時より帰還時の方がずっと厳しいのである。 帰還時の負荷が厳しいのはそのような帰還経路を通るからである。オービタは有翼であっても大気の薄い高度ではその翼を有効に利用しない航法設計をしたからだと思われる。 地球を周回するオービタ(再突入機)の軌道速度秒速8kmである。大気に突入する再突入機はその揚力(L)と効力(D)の比L/Dが重要なファクターとして降下の軌道経路が決まる。これを決めるために迎え角の制御とかフラップの上下など、ある程度の制御のための工夫はできる。 川面に平たい石を出来るだけ水平に投げると石はそのまま川に突っ込むことなく何回もスキップさせることができる。もしL/Dが大きいままで大気に突入すると、再突入機はちょうどこのようにスキップして大きく地球から離れてしまう。こうなると再突入機のダウンレンジは限りなく伸びて、どこに着陸できるかの予測が非常に困難になる。また着陸までの時間が断然長くなってしまう。 スペースシャトルを設計した当初では帰還のための時間が長くなることを嫌ったのではないかと思われる。太平洋の真ん中に着水しても、ヒマラヤ山脈の頂上に降りても困るからである。どこに降りられるのかの不確定要素が多くなることの他に、オービタのカーゴドアは宇宙空間では放熱用に開けておく必要があることも制約条件であったかも知れない。 一般に大気への突入角は薄いと低加熱率、低加速度で済むが長時間の飛行となる。突入角が大きすぎると短時間で地上に戻れるが高加速度と高加熱率を経験し再突入機にとっては設計条件が厳しくなる。 大気への突入角は秒速8kmでの速度からの減速量で決まる。エンジンは後ろについているから機体を反転してからエンジンを噴射する。所定の減速が済むと、再び機体を反転させて大気に突入する。 人間は数秒なら8G程度まで耐えられるが一般人の科学者も搭乗することが期待されていた。このような事情から、なるべく早く帰還できるために4Gを加速度制限とし、加熱は耐熱タイルで対処できるものとしてスペースシャトルは設計されたものと考えられる。 狭い室内で座席に縛り付けられたまま1日も過ごすのはつらいことだろうが、現在宇宙ステーションに乗り込むミッションでは、軌道を合わせるために打ち上げウインドウが1日に1度でかつ短い時間に決めれてしまう。そして同じ軌道に入ったときに宇宙ステーションが遠くに離れていればランデブーに至るまでに1、2日かかることも稀ではない。現在の宇宙飛行士はこの程度は耐えている。 最初から帰還に1,2日かけても良いという条件であれば、オービタの設計は変わっていたかもしれない。耐熱タイルがほとんど不要であるような解を見つけていたかもしれない。 最初の大気への突入角を小さくし、スキップさせない程度にL/Dの値を制御させて高度をゆっくり下げ、気長に減速を待つのである。進行方向の速度がゼロに近くなれば、後は落下の速度が大きくなりすぎないように滑空すれば良いのである。 時間をかければ紙ヒコーキでも燃え尽きないで地上に降りれるかもしれない。もしこのことが実証できれば、耐熱タイルも不要で航空機の設計と同じ再突入機の設計ができる。飛行時間が長くなっても現在のコンピュータの性能があれば降りる地点の予測は十分可能であろる。 実は、7年も前にJAXAに宇宙ステーションから折り紙ヒコーキを飛ばしたいとの申し込みが戸田拓夫氏から持ち込まれた。燃え尽きないで降りてくる可能性があったとしても、どこに降りてくるのか追跡装置を積めない紙ヒコーキでは回収の方法がない。この問題は確率で対処することである。折り紙ヒコーキなら100基でも宇宙ステーションに持ち込むことは容易である。これらの検討の結果、最終的にJAXA産官連携部の予算で共同研究のテーマとして認められた。 JAXAホームページには「折り紙ヒコーキによる宇宙からの帰還プロジェクト」として現在も載ってはいるが、一向に実行に移す気配がない。 http://aerospacebiz.jaxa.jp/solution/open-labo/h20_02_01/ このHPには「将来の超軽量宇宙船のコンセプト作り」に資すると書かれているが、宇宙からの帰還方式の新開拓につながることの意義が大きいのである。

戻る

|