| 日本刀の条件 |

日本刀の条件は、「折れず」「曲がらず」「良く切れる」ことだと言われます。しかし、この条件には矛盾があります。つまり「折れない」と言うことは鉄が柔らかくなくてはいけません。また「曲がらない」と言うことは鉄が堅くなくてはいけません。1本の刀に柔らかくもあり、堅くもある鉄と言う矛盾する条件を解決するため、比較的柔らかい鉄を、堅い鉄で包み込むと言う手法を用いました。つまり、もなかのようにあんこを皮でくるむような形です。これにより、外側の鉄は堅いので曲がらず、中には柔らかい鉄がくるまれてるので、衝撃を吸収して折れないのです。外側の鉄を「皮鉄(かわてつ)」、内側の鉄を「芯鉄(しんてつ)」と呼びます。また、刃の部分を別に鍛え刃鉄として組み合わせることもあります。

「銃砲刀剣類等所持取締法」によると、「日本刀とは武用または観賞用として、伝統的な製作法によって鍛錬し、焼き入れを施したものをいう」とあります。つまり、和鉄を使って折り返し鍛錬で鍛えた堅い鉄と柔らかい鉄を組み合わせて制作されたものとなります。従って、洋鉄で作られたもの、戦時中などのスプリング刀、鉄を打ちのばして刀の形にしただけのものは日本刀とは言えません。また、基本的に所持出来ません。

日本刀の断面

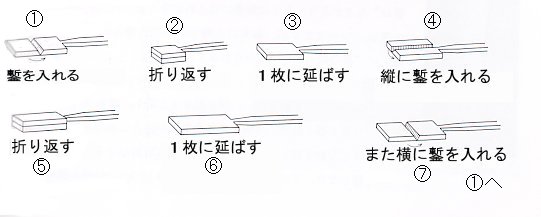

折り返し鍛錬とは、材料である鉄のブロックを火の中で赤らめ、打ちのばしては半分に折り返し、また打ちのばして半分に折り返す作業のことです。普通外側の皮鉄では10回程度折り返して鍛錬します。この作業により、含まれている不純物を取り除き、適度の炭素を均一に含んだ鋼にしていきます。10回折り返すと2の10乗で1,024枚の層が出来ることになります。これが強靱な鉄となる所以です。

洋鉄では折り返した際に、その面がくっつかないのです。和鉄なら折り返して打つことによってくっついてくれるのです。また玉鋼と言えど場所によって炭素の量が違うので、均一になるようにしなければなりません。打ち延ばす時に火花が飛びますが、これが不純物で、普通刀匠1人では手が足りないので、向槌(むこうづち)と呼ばれる弟子を2〜3人向かいに立たせてトンテンカンと打っていきます。TVなどで見たことがあると思います。ただ、この向槌はかなりの技量が求められます。打つ位置や強さによって、炭素の均一化が出来るか出来ないかに掛かってきます。この作業により、玉鋼の重量が数分の1まで減っていきます。いかに重労働かがうかがえます(日本刀の出来るまで参照)。

鏨=たがね