<室町時代>

■宗長(むねなが)約500年前

摂津国二代中島来 国長の子。若狭国小浜へ移住。匂本位の中直刃や備前風の乱れ刃、末相州風のムラ沸の付いたものなどがあります。

■冬広(ふゆひろ) 約450年前

初代。相模国三代広次の子。小浜に移住。末相州物と見えるもので、末相州物同様、沸がほとんど付いていません。新々刀期まで同銘が続いています。

| 冬広の作風 |

|

■次広(つぐひろ)約450年前 業物

冬広門人。

<南北朝時代>

千代鶴系

■国安(くにやす) 約650年前

山城国の来一族。「越前来」と呼ばれます。この時代の作はほとんど無いようです。室町まで同銘があります。奥州の「宝寿」、美濃の「寿命」などと同じく、名前が目出度いことから武家間の祝儀などで利用されたようです。

浅古系

■信長(のぶなが)約630年前

大和国当麻派。大和国浅古から越前国へ移住した信長一派を「浅古当麻」と呼びます。同銘が数代続いています。細川三斎の愛刀信長に付いていた拵を「信長拵」と言い、この豪勢な拵は後の見本にもなり、その意味で有名です。(信長拵については「拵あれこれ」を参照してください。また浅古当麻を加賀国としている刀剣書がありますが、浅古当麻信長は越前国が正しく、加賀国の信長は藤嶋系です。)

<室町時代>

■国安 約600年前

■信長 三代 約550年前

<戦国期>

■家吉(いえよし)約530年前 業物

千代鶴一派。

<江戸時代>

康継(御紋康継)、虎徹もこの国の生まれですが、江戸へ移住してしまいました。なお、高橋喜内という人が出て、刀身彫刻に絶妙な業を見せています。

■兼先(かねさき)約400年前

近江国に住した初代越前康継(武蔵国)の父である広長の門人。下坂住。

■肥後大掾貞国(ひごだいじょう さだくに) 約400年前

越前下坂。初代康継の弟だとか、肥後の同田貫正国の弟だとか色々説があり正体が判然としないそうですが、越前で一二を争う名匠です。焼き幅の広い小のたれ、小互の目に足が入ります。切刃造の平地一面に樋を掻き、中心にまで樋を通して、その樋の中に銘を切ったものもあります。重要美術品の脇差しがあります。

■越前康継(えちぜんやすつぐ) 約340年前

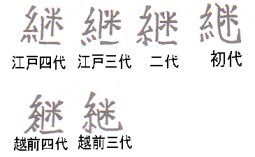

三代康継。初代康継三男。二代目の後継争いを起こし、越前へ移住、越前康継家を起こしました。幕末まで九代続いています。江戸の康継とは銘字で見分けが可能です。

| 江戸と越前の銘字 |

|

■山城守国清(やましろのかみ くにきよ)約370年前 業物

駿河国島田鍛治の分家の家系。山城国の堀川国広最晩年の弟子の一人。中心に菊花紋を切ることを許された名匠。中直刃が主で、地肌は小板目詰んで北陸物には見えない綺麗な地肌です。以後数代続き、三代目以降菊花紋の下に「一」を切ったものもあります。後代もほとんどが「山城守藤原国清」と切っています。銘は太刀銘になります。重要美術品の刀があります。

| (菊紋)一 山城守藤原国清 |

|

| 講談社「日本刀の歴史と鑑賞」小笠原信夫氏著より |

■播磨大掾重高(はりまだいじょう しげたか)約400年前 業物

幕末まで十一代続いています。初代兼則門人。焼き幅の広い大乱れ、大のたれ、互の目などを焼き、黒澄んだ北国肌です。

■大和大掾正則(やまとだいじょう まさのり)約400年前 良業物

山城国三条吉則の後代。現在の福井県大和町はこの正則が住んでいた所で、大和大掾の大和を採って付けられた町名だそうです。数代同銘があります。

■山城大掾国次(やましろだいじょう くにつぐ)約370年前 良業物

正則門人。菊花紋を許され、「高鉄」と号しています。同銘が数代続いています。

■伯耆守汎隆(ほうきのかみ ひろたか)約340年前 業物

二代目は広高と改銘し加賀国へ移住しました。

■宗道(むねみち)約340年前 業物

上総大掾。下坂住。

■貞次(さだつぐ) 約360年前

下坂住。

越前関(えちぜんせき)

戦国時代以降、越前国は重要な戦略地点となり、美濃国から多くの刀匠がやってきました。これらを総称して越前関と呼びます。

■肥後大掾兼法(ひごだいじょう かねのり) 約400年前

祖は美濃国の出。江戸下坂の生まれで初代康継と同族。三代目。重要美術品に指定されている作がある名匠です

■越前兼則(えちぜん かねのり)約400年前 業物

二代目。美濃国の出。この一門は越中富山や加州金沢などに移住してかなり繁盛しました。

■越前包則(えちぜんかねのり) 約380年前

二代兼則の弟。筑後守包則二代(業物)。二代以後数代続いています。

■越前兼植(えちぜん かねたね)約400年前 良業物

初代。美濃系。同銘が数代続いています。

■兼中(かねなか)約320年前 業物

武蔵守。

<南北朝時代>

藤嶋系

■友重(ともしげ)約670年前 良業物

初代。鎌倉時代末期に越前国藤嶋より移住して来たと言われます。来 国俊門人。この時代は山城伝風の作ですが作品は希です。以後同銘が新刀期まで続いています。

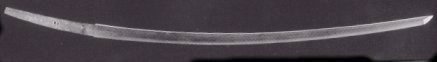

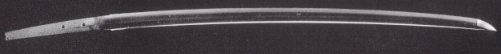

| 藤嶋の太刀 |

|

| 徳川美術館蔵品抄6より |

橋詰系

■真景(さねかげ) 約640年前

越中国則重の高弟。他の北陸物と違い相州伝となります。古刀期の加賀国を代表する名工です。

越中国の則重によく似た作風で、焼き幅の広い直刃仕立てで互の目に足が入り、砂流しかかって稲妻が現れます。橋爪に住したので橋詰派と呼ばれるとの通説ですが、能美郡能美村の小川の橋詰に住したから「橋詰派」と言うのが正しいようです。同銘が数代居ます。

■国次(くにつぐ) 約630年前

初代。二代真景の子。同銘が数代続いています。

<室町時代>

藤嶋系

■友重(ともしげ) 約600年前

三代目。

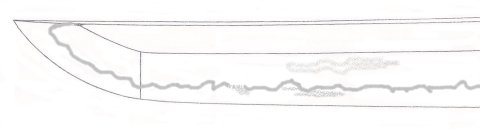

<作風>大肌が現れて肌立ち黒みを帯びた地鉄で、なめくじが這った跡のような北国肌で、備前風の互の目乱れに美濃風の尖り刃を交え、相州風の砂流し、沸崩れを見せ三法ミックスしたような作風です。

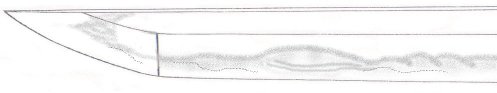

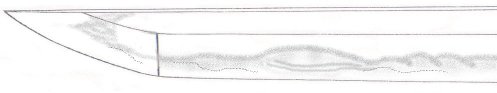

| 藤嶋系の作風 |

|

■行光(ゆきみつ) 約550年前 良業物

藤嶋系。相州行光とは全く関係のない藤嶋系の鍛治です。直刃やのたれ刃を焼きます。行光は数代同銘が続いています。

■信長(のぶなが) 約500年前

藤嶋系の鍛治で、友重の子とか弟子、行光の弟子など色んな説があり、この信長が浅古当麻(越前国)の信長と混同されていますが、こちらのほうは藤嶋系の鍛治で、浅古当麻は加賀ではなく越前国です。

■勝家(かついえ)約600年前

初代。陀羅尼の祖。美濃の孫六兼元のような三本杉の焼刃を焼きます。

橋詰系

■真景三代 約600年前

■家次(いえつぐ) 約600年前

初代。初代国次の子。同銘が数代続いています。この家次の系統を「加賀青江」と呼びます。備中国青江物とよく似ていることや、同銘が青江に居ることなどからこう呼ばれるようです。

<戦国期>

■勝家 約500年前 良業物

藤嶋系、陀羅尼。四代目。

■清光(きよみつ)約500年前

藤嶋系。加州清光。清光二代(業物)。直刃やのたれを焼きます。同銘が数代続いています。この系統はのち越中国守山(現高岡市)、富山城下へと移住し(越中清光・同銘が数代続いています)、江戸期に金沢へ戻っています。

■景光 約530年前 良業物

藤嶋系。備前長船景光とは関係ありません。行光や清光と違ってこずんだ互の目を焼いています。南北長期から室町にかけて同銘が数人居ます。

<江戸時代>

橋詰系

■陀羅尼勝家(だらに かついえ)約370年前 業物

越前国千代鶴一派系。橋詰派として代々繁栄しています。

藤嶋系

■家重(いえしげ) 約370年前

四代勝家の子。

■家忠(家重の子。初代。業物)、家平(家忠の子。初代。業物)

■陀羅尼勝国(だらに かつくに)約340年前 大業物

初代。伊予大掾。家重の子。美濃国の兼元の三本杉を模倣した焼刃を焼いています。鑢目は鎬地を切り、平地を筋違いにしています。

■藤嶋友重(ふじしま ともしげ)約370年前

古刀期より続く。

兼若系

■兼若初代(かねわか)約400年前 大業物

名は甚六。父は美濃国志津三郎兼氏(しずさぶろうかねうじ)の末裔。初代兼若は後に「加賀正宗」と言われた名匠。越中守を受領し、その後「高平」と改銘。重要美術品指定の刀があります。地元では兼若を持つ者には禄は低くても娘を嫁にやるとまで言われた名匠。重要美術品の刀があります。

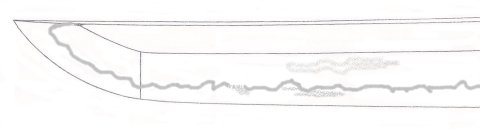

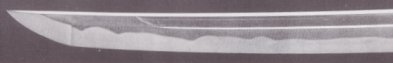

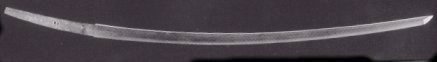

<作風>焼き幅の広い大のたれ刃、箱がかった互の目乱れを焼き乱れの谷に太い砂流しがかかります。

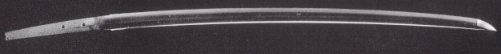

| 兼若の作風(高平銘の刀) |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第4巻より |

■景平(かがかげひら)約370年前 良業物

初代兼若長男。兼若銘は名乗りませんでした。

■越後守有平(えちごのかみ ありひら)約370年前

初代兼若次男で、景平の弟。

■兼若二代 約370年前 業物

初代の三男。又助。以後数代同銘が続いています。

■清平(きよひら)約340年前 業物

初代兼若四男。のち江戸へ移住。二代目清平は江戸で生まれています。

■出羽守高平(でわのかみ たかひら)約300年前 業物

二代兼若の子。祖父の高平銘を継ぎました。

その他

■清光(きよみつ) 約330年前

藤嶋系。非人清光(ひにんきよみつ)。戦国末期ごろ越中国へ一門移住。越中から金沢へ戻ってきたものの、平和な時代に刀の注文もなく、前田家が救済のために設けた非人小屋に入ったのでこう呼ばれます。別名乞食清光。

■炭宮兼則(すみのみや かねのり)約300年前 大業物

炭宮とのみ切ったものがあります。

■兼巻(かねまき)約350年前

本国美濃。

<鎌倉時代>

義弘系

■義弘(よしひろ) 約670年前

正宗十哲の一人。郷 義弘とも言います。「郷」は越中国松倉郷に住していたからとか、姓が大江なので「江(ごう)」を「郷」にしたなどの説があるようです。桃山時代には粟田口吉光、正宗と共に「天下の三作」と呼ばれたようです。また、昔から「郷と化け物は見たことがない」と言われるほど在銘品は全くありません。現存する物のほとんどは既に名刀として位置づけられています。若くして亡くなったようです。

<作風>身幅の狭い切先延びふくら枯れた優美な姿で、小板目がよく詰んで湯走り、地景が交じり、焼き幅の広い沸本位の大のたれ、稲妻、金筋など働きが豊富です。横手下三、四寸を焼き幅広く乱れ大きくなると言われます。しかし、在銘の物は皆無なので、本阿弥家が極めた物の作風で、中には本阿弥家がはじめ海部、宇多、筑前左と極めていた物を、義弘らしい姿に研ぎ尚して義弘に出世させたものが三口あるとのことです。

★名物 稲葉江

無銘の作で、表に「天正十三 十二月日 江本阿弥磨上之(花押)」、裏に「所持

稲葉勘右衛門尉」とあります。稲葉勘右衛門は秀吉の近侍です。

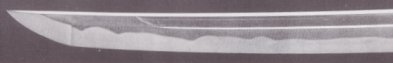

| 義弘の作風 |

|

| 義弘の刀(大磨上無銘・名物五月雨郷) |

|

| 徳川美術館蔵品抄6より |

| 名物 稲葉江(二尺三寸一分・国宝) |

|

|

| 徳間書店「日本刀全集」第1巻より |

則重系

■則重(のりしげ) 約670年前

初代。「呉服郷」とも呼ばれます(呉服郷とは地名)。正宗十哲の一人と言われますが、兄弟弟子であったようです。呉服郷に住したので通称「呉服郷」。「則重肌」と呼ばれる松の皮肌に似た渦巻き状の肌を出す名匠。

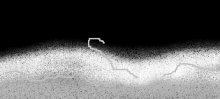

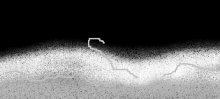

<作風>太刀はほとんどなく、短刀が主です。地鉄は黒みを帯び、独特の松皮肌とよばれる地肌で、見所は稲妻が激しくそのまま地に入り地景となる点です。

| 則重の松皮肌 |

則重の作風 |

|

|

<南北朝時代>

■為継(ためつぐ)約630年前 業物

義弘の子。父早死のため、則重に学ぶ。のち美濃国不破郡に移住。

宇多一派

大和国宇多郡より移住してきた大和鍛治です。

■国房(くにふさ)約640年前

初代。則重門人。東京赤坂の日枝神社に重要美術品の太刀があります。

■国宗(くにむね) 約640年前

国房の弟。初代。

<室町時代>

宇多一派

■国房(二代。約600年前)、国次(初代。二代国房の子・約570年前)、、国宗(二代。約600年前)、国久(初代。二代国宗弟・約600年前)などが居ます。

<江戸時代>

■越中清光(えっちゅうきよみつ)約340年前 業物

加賀国の清光の分派。播磨大掾。

■近江大掾行光(おうみだいじょう ゆきみつ)約340年前 業物

播磨大掾清光の弟。

■重清(しげきよ)

越中清光系。江戸の和泉守兼重門。清光銘を重清と改銘。

<南北朝時代>

山村系

■正信(まさのぶ)約640年前

越後の豪族。姓は山村。山城国二代信国を召し抱え、鍛刀技術を学び慰みに作刀しています。

桃川系

■長吉(ながよし)約640年前

越後桃川住。甘呂俊長が来住したさい、門人となったと言われる武家出身の鍛治です。