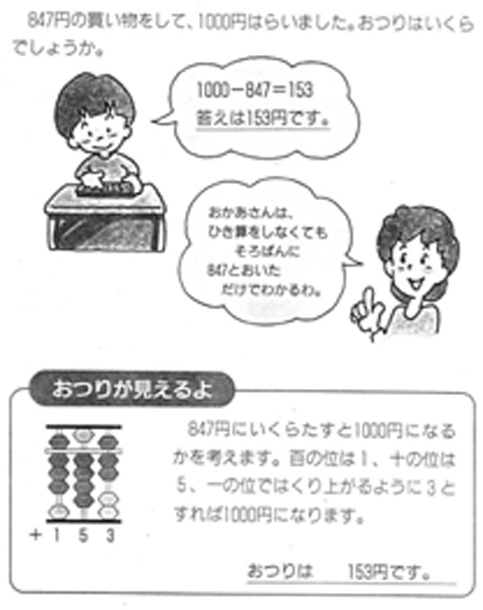

そろばんは視覚的にイメージできるので

こどもの数量感覚をそだてます。

『大切なことはみんな芸能界が教えてくれる』という本に、

私は、九九というのは、日本人が編み出したテクニックの中で、一番すぐれたもんだと思う。 そのおかげで、日本人はつい最近まで世界で一番算数が得意だった。

私が小学生だったころは、九九を習ってる年ごろの子は、学校の行き帰りにブツブツ言いながら覚えた。 ホントにダサイ勉強だよね。漢字だって、同じ字を何回も何回も書いてくる宿題をだされたもんだ。

でも、この手のダサイ勉強も必要なんだよ、普通の子には。 九九をスラスラ言えるようになる前から「『3かける9』と『9かける3』は、どこが違うか」なんて 考えたって、普通の子には意味ないんだよね。そんな難しい話は、九九を覚えてからやればいい。

と書いてありましたが、ゆとり教育が言われるようになると、なかなか学校で

地味な反復学習の時間がとれないということになるかもしれません。

そろばん塾では、九九プリントで反復練習、そして割り切れる割り算問題で訓練、

さらに余りの出る割り算の練習という3段階で習熟していきます。

『文藝春秋』十二月特別号2001掲載大特集「教育、教育、そして教育」で永六輔氏(作家・タレント)が

まず「読み」だが、日本人は漢字、平仮名、片仮名の文章を読む。仮名そのものがすべて漢字のバリエーション。だから昔は「漢文」の授業があり、文字の文化を身につけた。意味がわからなくても漢詩を暗誦し、「箱根八里」のような唱歌を歌い難解な詩吟を楽しんだ。作曲家服部公一氏は幼稚園長でもあるが、子供達に落語でおなじみの「寿限無」の暗誦をさせている。子供達は理解できなくてもアッという間に憶えて面白がるという。漢詩を暗誦することが教養だった明治の知識人に較べて今の子供達は、メールの文字を打ち出すワープロで変換する文字が読めない。「門司が嫁無い」の世界である。読めないから書けない。

そして算盤である。 学校教育から算盤が滅びつつある。電卓の時代に、なぜ算盤なのだというバカな声もある。電卓は電卓が計算をする。算盤は人間の頭が暗算し、指先きで記録するのだ。つまり暗算の技術、こんなに脳を刺激するものはない。かつて算盤の世界コンテストで、日本の子供は首位を独占してきた。最近はシンガポール、台湾、韓国の子供達に追いあげられている。彼等は学校で算盤をやっているし、アメリカでも授業に取り入れられ始めた。日本は播州そろばん雲州そろばんが、伝統工芸として高い評価を受けているのだが、教育の現場から姿を消しつつある。一方で、中学校の音楽教育に邦楽器を取り入れることが決った。ドレミで育った教師が教える邦楽が、文化遺産といえるのだろうか。その町の芸者衆やお師匠さんが教えてこそ伝統が守られる。同じように老人達を先生に、伝統としての算盤を復活すべきである。

(略)「ハイ」という返事が出来ること。「こんにちは」「さようなら」「いただきます」「ごちそうさま」こうした挨拶の出来ること。遊んだ後、学んだ後の後片付けの出来ること。この三ツを付け加えると、「読み・書き・算盤・返事・挨拶・後片付け」ということになる。返事・挨拶は「話し方」と言い替えてもいいが…

と述べていました。そろばん塾で身につけることができるのは、計算だけでなく挨拶や、読み上げ算ができたときの返事、自分で席について準備をして片付けて帰る。ないのは給食でしょうか。 やっぱり寺子屋的よさでしょうか。