長崎古版画 〔長崎絵〕

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() のカデンツ

のカデンツ

中村洪介著 『近代日本洋楽史序説』 東京書籍  から

から

長崎古版画について詳しく述べられていますので、引用させていただきます。

当時の日本の知識人にとって、

西洋文化を輸入する窓口となったほとんど唯一、最も重要な国は オランダであった。

当然予想される通り、

安政6年(1859年)神奈川(横浜)・長崎・函館 の開港、

慶應三年(1867年)の兵庫(神戸)開港、明治元年(1868年)新潟開港

以前の 日本人の洋楽体験の中心は

オランダ商館の所在地 長崎 にあった。

長崎市民、とくに絵師が接した西洋音楽の様子は、長崎古版画からも察せられる。

江戸絵、上方絵に対応して、長崎絵とも呼ばれる長崎古版画は、異国情緒を題材とし

長崎に集まる旅人たちの郷里への土産を目的に制作された。

一板の枚数は30枚から50枚、江戸、上方絵の200枚前後に比べてずっと少ない。

初期の版画は17世紀後半頃にまで遡れるが、18世紀中葉から19世紀初頭にかけて誕生した

版元の制作になる作品が現存版画の大部分である。

これらは大体、嘉永年間(1848〜54年)に版行を閉じ

以後 横浜版画(横浜浮世絵)に

異国情緒伝達媒体の座を譲り渡すことになる。

この長崎で西洋音楽を体験した人々は蘭学者や幕府の役人たちばかりではなかった。

商館長ヘンメイ(在任1792−98)は 日本の音曲を好み

三味線の名手 内島匂当を 出島に招いて

リュ−ベン、バンシャルという二人の黒人使用人に

三味線を伝授させたほどの人物。

彼はまた日本の楽器と阿蘭陀の楽器を合奏させ酒興を添えた。

黒人使用人の多くはベンガル、セイロン、ジャワ、セレベス、ボルネオなどの出身で

裁縫、料理、楽器を能くする者は阿蘭陀人に高値で買い取られたが

黒人の邦楽習得などは長崎古版画にみられるとおりである。

・・・・・・・・

大由版 「阿蘭陀人図」 は

磯野文斎の署名のある以前の大和屋版初期の作品と考えられるが

江戸で渓斎池田英泉に学んだ磯野文斎の繊細流麗な画風は

他の絵師たちにも 多大な影響をあたえた。

長崎絵中興の祖と称せられる所以である。

それでは 長崎絵のコレクションカードを ご紹介しましょう。

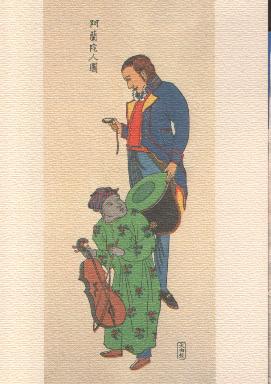

阿蘭陀人図

806

806

806 阿蘭陀人図・・・これから館内の宴会に出かけようとして時計を気にしている甲比丹(カピタン)

帽子から推して正式の礼装。従僕が伴奏用の提琴を持っている 長崎文献社

2000・6・22入手 ![]() ヴァイオリン

ヴァイオリン

神戸市立博物館企画展 描かれた音楽より 図録-5 解説  から

から

右手に時計、左手に帽子を持つオランダ人と、ヴァイオリンを持つ少年が描かれている。

長崎の出島で生活したオランダ人の身の回りを世話したのは

セイロン、ジャワ、ボルネオなどの出身の使用人であった。

彼らの中で裁縫料理楽器の演奏に長けたものはオランダ人に厚遇されたという。

(大由板 紙本木版色摺 44.8x16.1 神戸市立博物館蔵)

阿蘭陀人巡見之図

1196

1196

1196 阿蘭陀人巡見之図・・・巨象を江戸へ献上するについて、ついでに楽隊を組み市中を一巡して市民にみせた。

象も楽器も乗り物も市民にはめずらしかった。 長崎文献社 2001・4・8入手 ![]() パレード

パレード

中村洪介著 『近代日本洋楽史序説』 東京書籍

化成期頃に出版された文錦堂版 「清蘭船肥前国瓊浦江入津並異国人遊戯之図」

七枚揃いの中の一枚と考えられる。 瓊浦(けいほ)は長崎の異名。

弦、木管、金管、打楽器、各一の市中行進の楽隊としてはめずらしい編成。

洋楽器の演奏の様子と同様、あるいはそれ以上に長崎市民の目をみはらせたのは

黒人の御者と阿蘭陀人カピタンを背に乗せて画面中央をゆっくり歩く白象。

象の渡来を多くの人がその目でみて、自分たちとは異なった世界を実感しただろう。

↓ 阿蘭陀人巡見之図 七枚揃いのうちの 他の二枚 (神戸市立博物館企画展の図録から)

カードに ならないかな?

紅毛人巡見之図

3024

3024

3024 紅毛人巡見之図 江戸時代後期 神戸市立博物館 2003・12・29入手 ![]() パレード

パレード

神戸市立博物館企画展 描かれた音楽より 図録-10 解説  から

から

本作には象、地球儀、ホルン、太鼓が描かれ、画面上部には「OLIEANT uurwerk」 の文字。

江戸時代に日本に連れてこられた象や駱駝はその珍しいかたちで画家たちを惹きつけた。

そうした珍しい動物や地球儀と同じように西洋楽器が扱われていることがわかる。

(紙本木版色摺 21.3x30.5 神戸市立博物館蔵)

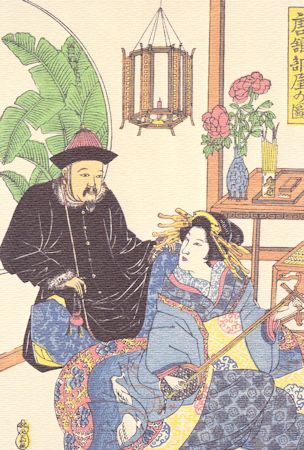

唐館部屋の図

604

604

604 ながさき・ゆめ〜る 唐館部屋の図

帽子の唐人は 貿易商 陸明斎 遊女は大町という名妓 明斎は 親日派の大物で

大町から 浄瑠璃を習って くろうとはだしの芸をみせた 2000・6・22入手 ![]() 三味線

三味線

805

805

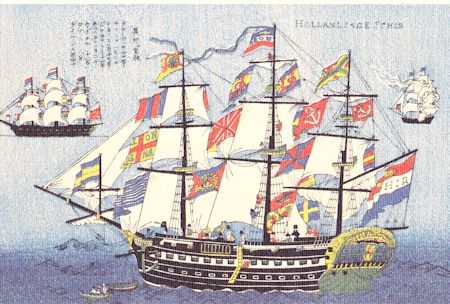

805 長崎・ゆめーる オランダ船−7月貿易風にのり長崎へ 9月頃帰帆

長50幅 20m前後 乗組員約100名 織物・薬品・染料・砂糖・硝子を運び 銀・銅・陶磁器・漆器 輸出

幕末版 2000・6・22入手 ![]() 軍楽隊

軍楽隊

冒頭でご紹介した本に

開港以前の 日本人の洋楽体験の中心はオランダ商館の所在地 長崎 にあった

とありましたが

じつは 長崎には それよりずーっとずーーっと前に ↓ こんな歴史もありました。

皆川達夫著 『中世・ルネサンスの音楽』 講談社現代新書 から

から

日本と中世・ルネサンス音楽のかかわりについて 抜粋引用させていただきます。

1549年(天文18年)スペイン宣教師フランシスコ・デ・シャヴィエル九州に上陸

京都山口平戸で布教、グレゴリオ聖歌流れる。

1551年(天文20年)サンチェス宣教師が大分で15人の少年に声楽と器楽(ヴィオラ・ダ・ガンバ)を教える。

1579年巡察師ヴァリニャ−ノが来日、各地にセミナリョやコレジョを設立して日本人少年の教育に力をいれ

1582年(天正10年) ヨーロッパに向けた遣欧少年使節団は、すでに洋楽を身につけていた。

1605年(慶長10年)長崎で サカラメンタ提要 という典礼書が出版され

グレゴリオ聖歌の旋律が赤と黒の二色刷りで印刷された。

そればかりか、1601年(慶長6年)長崎では、

ローマ生まれの神父の指導のもとでオルガンおよびその他の種々の楽器が制作されもした。

せっかくのこのような上げ潮にあった日本のヨーロッパ音楽の摂取の気運も

その後の禁教の嵐(1613年以降)により一挙に阻止された。

その後ヨーロッパ音楽は、19C後半の明治開国期まで 約2世紀半のブランクが続いた。

唯一隠れキリシタンのうたう オラショ(祈り) くらいであろう。

250年のブランク!

う〜〜ん、 せっかくのチャンスだったのに・・

・鎖国のもたらした 西洋音楽への影響は 本当に残念ですね。

![]() /ポストカード音楽会

/ポストカード音楽会

![]() /和もの

/和もの ![]() 楽器ジャンル

楽器ジャンル ![]() 画家索引

画家索引 ![]() 参考文献

参考文献