● 2020年度のレッスン日記

'20/1/12(日)

■ 曲

W.A.モーツァルト: 「フルート

四重奏 KV.285a ニ長調 」より

第3楽章 Rondo.

・何度も出てくるテーマの吹き方のポイント(フレーズを作るに当たっての留意点)を下譜例に朱書きで書込んでみました。

朱書きの、スタッカート・マークの音は特に歯切れよく吹くが、短くなっても音色が汚くならないように注意。

20/1/19(日)

■ デュエット曲

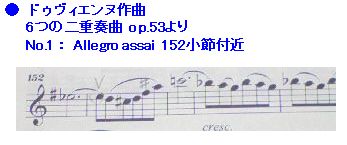

「ドゥヴィエンヌ作曲 6つの二重奏曲 op.53」より

No.1 第1楽章:Allgro assai

・今日は、代講の先生によるレッスンとなった。

前半部分(104小節まで)を聞いて頂いた。

<アドバイス・メモ>

① とにかく、優しく吹くこと。

曲の出だしの時、アパーチャが狭い状態を作ってから、優しいアタックで発音すること。

アパーチャが緩んで、広い状態で吹き出してしまうと、どうにも無理押しの粗い音になってしまう。

② ①と関係あるが、指も優しく動かすように。

力まず、上げ過ぎない。軽く動かす。

そうしないと、テンポを上げられない。まあ基本的なことだけど。

③ 3拍子の中央の4分休符は、終始感をだすこと。次のフレーズに繋げる休符。

④ pp~ffのメリハリをつけること。特にpp, pのドルチェな音を美しく。

20/1/26(日)

■ デュエット曲

「ドゥヴィエンヌ作曲 6つの二重奏曲 op.53」より

No.1 第1楽章:Allgro assai

・何時もの先生とのデュエットで、最後まで初めて吹いた。

注意点としては、

① 自分のテンポをキープするだけでなく、相手のテンポ・フレーズも、よく聞いて合わせることが

デュエットを演奏する上で大切なこと。

② 例えば下譜例のように、符点2分がタイで次小節の頭に繋がっているような場合、

ベタに吹き過ぎると、タイミングが後ろにズレるので、ここは次小節の頭の8分音符を短めにして

その隙間でブレスを取るよにすると次フレーズへのタイミングがズレることはない。

'20/2/9(日)

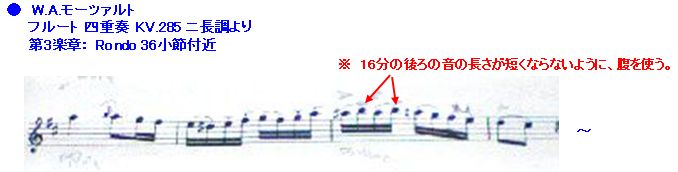

■ 曲

W.A.モーツァルト: 「フルート

四重奏 KV.285a ニ長調 」より

第3楽章 Rondo.

・例えば下譜例のように16分が出てきた時、16分の後ろの音が短くならないように注意。

腹を使うと良い。これモーツアルトを吹く時のポイント。

20/2/16(日)

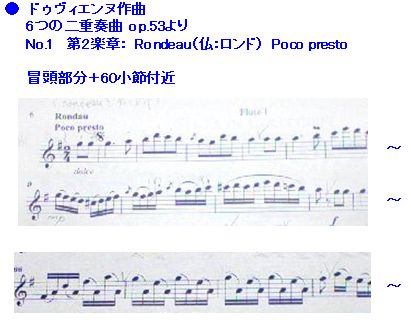

■ デュエット曲

「ドゥヴィエンヌ作曲 6つの二重奏曲 op.53」より

No.1 第2楽章: Rondeau(仏:ロンド)

Poco presto

・今日は、代講の先生によるレッスンとなった。

前半部分(77小節まで)を聞いて頂いた。

<アドバイス・メモ>

① 最初は、ゆっくり目のテンポで、フレージング・アーティキレーション等がいい加減にならないよう

丁寧に練習し、徐々にテンポを上げてステップアップを図る。まあそうは言うが、最初から速く吹きたがるもの・・

② 指に関して、ちょっと厳しいことを言われた。

右手(指)に力が入り過ぎ。

指を立てて(曲げて)キーを抑えるのは良くない。このスタイルは力が入り易い。

むしろ指は、ストレートぎみにして、ふわっとキーを抑える方が、速いテンポになった時に有利。

③ 下譜例(下段60小節付近の譜)の、低域ラに落ちるパターンが続く(ラ以外はメロディ音)箇所だが、

ラの時には短く消す(ディミニエンド)感じにして、次の音の隙間で素早くブレスするとフレーズが長持ちする。

20/2/23(日)

■ デュエット曲

「ドゥヴィエンヌ作曲 6つの二重奏曲 op.53」より

No.1 第2楽章: Rondeau(仏:ロンド)

Poco presto

・この曲、演奏する際、どういう順番で演奏して良いか迷う。

そもそもロンド形式というものが理解出来てないと、そういう疑問を生ずるようだ。

シーケンス指示に、セーニョ・マーク('S'に似た記号)しか使ってないのもその要因の一つだが・・・

<ロンド形式とは?>

次のシーケンスで、曲が進行して行く形式。(下記進行は、A・B・A・C・Aの、小ロンド形式)

ロンド主題→ Couplet1(クープレ:対)→

ロンド主題→ Couplet2→ ロンド主題

・上譜例だと、上段の譜が、ロンド主題部で、下段の譜が、Couplet1部

Couplet2は、下譜例の、Mineur(仏:ミヌール

小さい・短調)の部分になる。

20/4/8(水)

・新型コロナの影響で、3月・4月のレッスンは全て休講。

5月も、10日までは休講になってしまった。

再開は、5月17日(日)の予定だが、どうなることやら。

昨日、総理大臣から「緊急事態宣言」が発せられたが、何時も個人練習で使っているイオンモール内の貸しスタジオ

が休館となって暫くの間使えなくなってしまった。先週まで使えていたのに・・・

アパート住まいなので思い切って音出せないし・・・小さな音でハーモニックスやるか・・・

20/5/8(金)

・レッスンセンターから連絡が入った。

コロナ収束せず当分の間、休講とのこと。

緊急事態宣言が5/31まで延長されたが、収束するまでは休講。収束したらまたtelするとのこと。

9月の発表会は無しになる可能性が出てきた。

20/6/6(土)

・5月25日に緊急事態宣言が解除されたが、未だレッスンセンター再開ならず。

準備出来次第連絡が入る予定にはなっているが・・・

ただ、個人練習で使っているイオンレイクタウン内にある島村楽器のスタジオは、6月3日から使えることになったので

早速予約入れてフルート吹いてきた。(6月4日)

音を出すのは約2ヶ月ぶりだったが、思ったよりブランクを感じさせない音だった。(ただの自己満足・・)

20/6/15(月)

・レッスンセンターから連絡が入った。

① レッスン再開日:7/5に決定!!

但し、7~9月までは、隔週で月2回のレッスンになる。

② レッスン室内に飛沫防止のシールドを設置

③ 1クラスにつき2部屋のレッスン室を設け、レッスン後40分間扉を開放し空気の入れ替えを行う。

④ 受付で検温・音出し用としてのレッスン室は利用出来ない。・発表会は中止決定

20/7/5(日)

・待ちに待った約5ヶ月ぶり(3~6月の4ヶ月は完全休講)のレッスン再開の日。

受付で「赤外線放射温度計」による検温があった。

気になっていた「レッスン室内に飛沫防止のシールドを設置」だが、大人二人分が隠れる大き目のアクリル板

が衝立(シールド)になっていた。

今日は、久々に、ドゥヴィエンヌのデュエット曲を、そのシールド越しに吹いた。

音的には、衝立があることで自分の音は良く響いて聞こえていたように感じる。

・この曲は、Cのマークに棒線が引かれた、2/2拍子だが、遅めの2拍子のようだ。

ただ譜面には、速度指定は無く自由のようだが・・・

今日は、4/4でカウントし、70位の遅めのテンポで吹いたが正直吹きにくかった。

スタジオでの個人練習では、かなり速いテンポ120位で吹いていたので、なおさらだ。

しかしこの曲はデュエット曲なので微妙な音のタイミングを把握するには、最初は遅めのテンポで練習した方が良さそうである。

慣れたら2拍取りで、100位で吹くのが良いかな。

20/7/19(日)

■ 曲

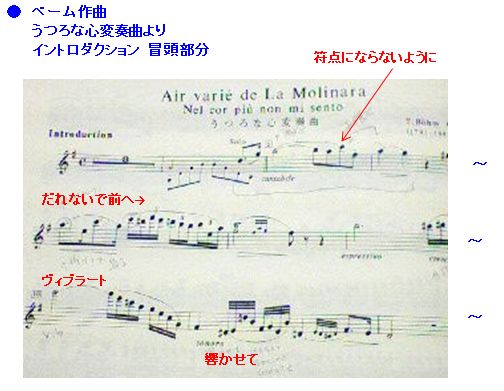

ベーム作曲: 「うつろな心変奏曲 」より

イントロダクション

・下譜例に冒頭部分のポイントを朱書きしてみた。

'20/8/2(日)

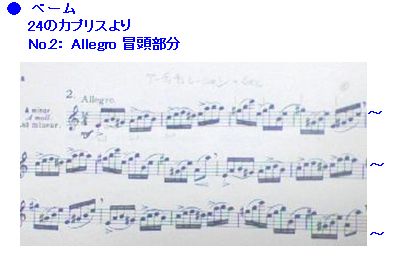

■ 練習曲

ベーム 24のカプリスより

No.2:Allegro

16分主体、さまざまなアーティキュレーション、イ短調(Am/

A moll)の練習曲

・昨年11月頃、ベルビギエの練習曲集が終わってから次の練習曲集を何にするか決まってなかったが、

難易度の高い、ベームの「24のカプリス」をやることになった。

この練習曲の、最初のNo.1は、ハ長調ではあるが、Vivace.で冒頭から、最低域で音が、うごめくので

とても難しい。とにかく右手小指の動きが忙しく難しい。

という訳で、No2から吹くことになる。

・ベルビギエに似てるところがあるが、曲想は、こちらの方が面白味がある感じを受ける。

同じフレーズが何回も出てくるが、アーティキュレーションが違って書かれているので注意を要する。

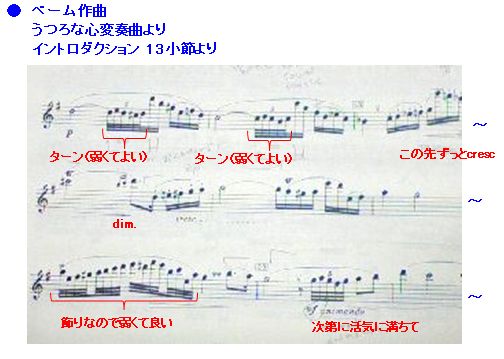

■ 曲

ベーム作曲: 「うつろな心変奏曲 」より

イントロダクション

・下譜例に16小節以降のポイントを朱書きしてみた。

'20/8/23(日)

■ 練習曲

ベーム 24のカプリスより

No.2:Allegro

16分主体、さまざまなアーティキュレーション、イ短調(Am/

A moll)の練習曲

・「通しで吹いてみて」と言われて不安感一杯で吹き始めたが、思い切りが良かったのか、何とか最後まで

吹き切った。

割と、いい感じで吹けたということで、OKになる。

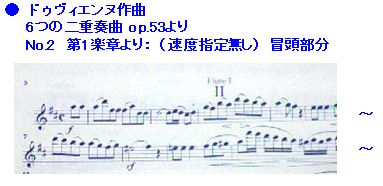

■ デュエット曲

「ドゥヴィエンヌ作曲 6つの二重奏曲 op.53」より

No.2 第1楽章: 速度指示表示は無いが、遅い2拍子(2拍取り)で吹いた。

・前回は、4拍取り(4分=1拍)で吹いていたが、曲が流れないし、吹きずらいので、2拍取り(4分=1/2拍)

にして吹いてみた。

注意点としては、4分→ 8分休符→ 8分音符のフレーズでの、8分音符の入るタイミング。

これは、言葉で感じるとすれば、「ちょっと」と感じて吹くと良いというアドバイスを頂いた。

"ちょ"が4分、"っ"が8分休符、"と"が8分音符てな感じかな。

個人練習の甲斐が合ってこの曲もOKになった。

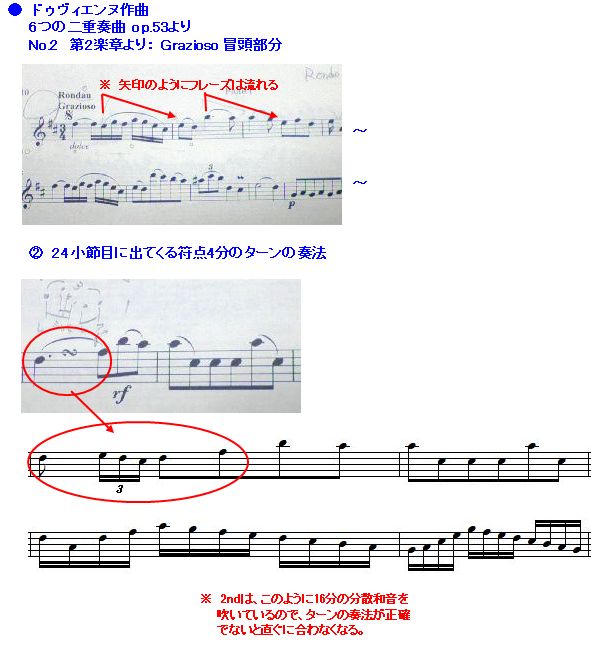

'20/9/6(日)

■ デュエット曲

「ドゥヴィエンヌ作曲 6つの二重奏曲 op.53」より

No.2 第2楽章: Rondau

Grazioso

・下譜例にポイントを朱書きしてみた。

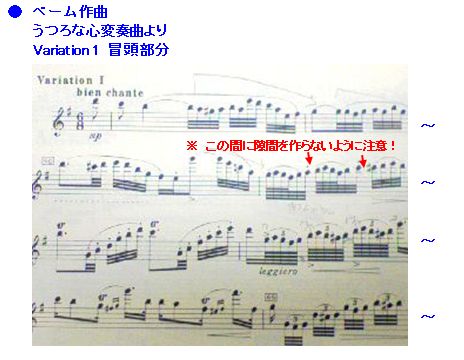

■ 曲

ベーム作曲: 「うつろな心変奏曲 」より

Variation 1 bien chante(よく歌って)

・下譜例に冒頭部分のポイントを朱書きしてみた。

'20/9/20(日)

■ デュエット曲

「ドゥヴィエンヌ作曲 6つの二重奏曲 op.53」より

No.2 第2楽章: Rondau

Grazioso

・一応、通し(Rondo- Couplet1- Rond- Couplet2(Mineur) -Rondo)で吹くが、OKになる。

Couplet2(Mineur)の裏メロぽいシャフルフレーズが、独特の趣を与えている。

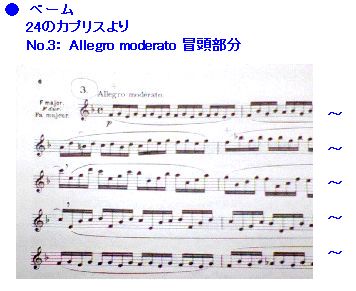

■ 練習曲

ベーム 24のカプリスより

No.3:Allegro moderato

16分主体、転調しながら進行、最低音域での難運指練習、へ長調(F/

F dur)の練習曲

・最低音:Cからの3度のインターバルで指を動かす、とても難しいフレーズが何度も出てくる難曲。

・16分が最後まで続くが、テンポをキープして、骨組みの音を響かせて吹くことが出来ると良いかな・・

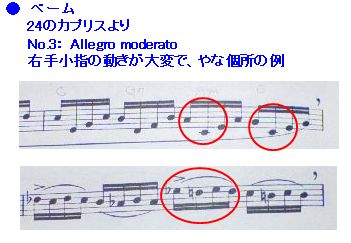

'20/10/11(日)

■ 練習曲

ベーム 24のカプリスより

No.3:Allegro moderato

16分主体、転調しながら進行、最低音域での難運指練習、へ長調(F/

F dur)の練習曲

・コロナ日程のため、3週間ほど空いてしまった。

この2,3日で、だいぶ気温が下がってきて、今日は寒いくらいな体感。

そのせいか、ちょっと鼻が出てきて、やな感じ。

そこでこのベームの難曲である。

とにかく右手小指が頻繁に動くようなフレーズが随所に出てくる。

下にその例を朱書きで示した。

他の音から最低音Cキーに移行する時の小指の位置が少しでもズレると音が出なくなる。

また下の例では、♭ミ・レの繰返しだが、一回だけならそんなに苦にならないが、繰返されると指

が辛い。

■ デュエット曲

「ドゥヴィエンヌ作曲 6つの二重奏曲 op.53」より

No.3 第1楽章: 表情・速度指定無し

・赤丸で囲んだブレスであるが、ここは素早くしないと、2ndと合わなくなる。

そのためには、ファの8分音符を、16分2つと考え、後半の16分の間にブレスを十分とる練習が必要になる。

理屈では理解できるのだが、吹き終えた瞬間にブレスしないといけないので難易度大。

・赤丸で囲んだ装飾音であるが、これはよく見ると、8分音符に斜線が入っている。

なので、短前打音ということになり、音形を崩さないで素早く吹かないといけない。

'20/10/25(日)

■ デュエット曲

「ドゥヴィエンヌ作曲 6つの二重奏曲 op.53」より

No.3 第1楽章: 表情・速度指定無し

・音符が混んでいる小節(16分)が暫く続いて、音符が空いた小節(4分+8分等)に移行した時、拍子取りがいい加減(速くなる)に

なりがちなので注意すること。

・伴奏のアルべジオは、主要のベース音を響かせて吹くとよい。

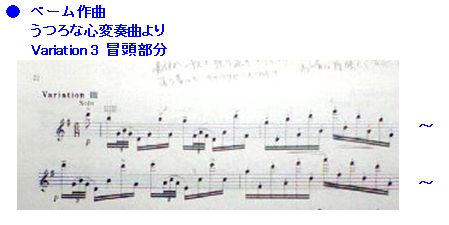

■ 曲

ベーム作曲: 「うつろな心変奏曲 」より

Variation 3 Solo

・最初の一段を繰返して、飛躍の唇状態を慣らす。後は同じようなパターンなので。

・落着いたテンポで、キャラクタをつけて。(高域のメロディ音は軽く・低域のベース進行は響かせて)

・高い音は唇狭くして「Pu」と発音すると良い。

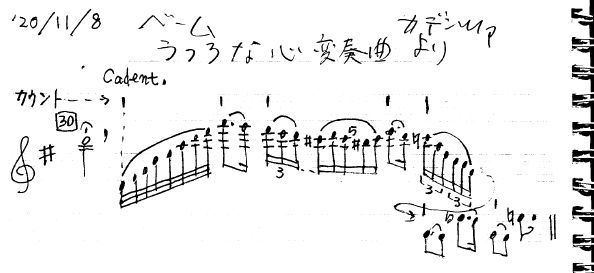

20/11/8(日)

■ 曲

ベーム作曲: 「うつろな心変奏曲 」より

イントロダクション

・先生の意向で、久しぶりに最初の序奏から復習。

・最後に出てくるカデンツァであるが、最初は、譜割りを、しっかりと決め、カウントに合わせて丁寧に練習すると良い。

以下に、下書きの、ノート・メモをアップした。

'20/11/22(日)

■ 練習曲

ベーム 24のカプリスより

No.3:Allegro moderato

16分主体、転調しながら進行、最低音域での難運指練習、へ長調(F/

F dur)の練習曲

・何とか通しで吹けた。

しかし、何度吹いても、右手小指を動かす頻度が、凄く多いので、特に最低域での、cキー上の

動きを最後までスームースに保つのがとても大変。

この練習曲は、一応okになる。

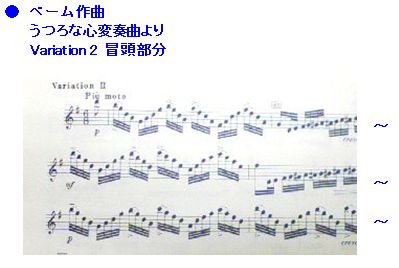

■ 曲

ベーム作曲: 「うつろな心変奏曲 」より

Variation 2 Piu moto

・高域のメロディ音よりも、むしろ、低域のベースラインの音を響かせて吹くとよい。

それには、アパーチャは全音域で狭くし、歌口に対し下唇を安定(固定)させることが大事。

とは言ってみたが、これがなかなか安定して出来ない。

こりずに練習あるのみ・・かな・・

'20/12/6(日)

■ デュエット曲

「ドゥヴィエンヌ作曲 6つの二重奏曲 op.53」より

No.3 第1楽章: 表情・速度指定無し

・なかなか最後まで通しで吹けてなかったが、なんとか完走。

このデュエット曲は、一応okになる。

20/12/20(日)

■ 曲

ベーム作曲: 「うつろな心変奏曲 」より

① Variation 1 bien chante(よく歌って)

・アウフタクト部の休符の種類が細かく3種(8分休符・16分休符・符点16分休符)で指定されているので

違いを明確に吹き分ける事。(71小節・67小節・65小節に出てくる)

② Variation 2 Piu mote(活気を持って速く)

・6拍子のアクセントは、強・弱・中強(次の準備)・強・弱・中強(次の準備)

ピアノの伴奏形に載って吹くと良い。

③ Variation 3 Solo

・最初は遅いテンポで慣らして練習するが、目標は高く持って最終的には速いテンポを目指すこと。

※ これで今年も最後のレッスンとなりました。

今年は、コロナ騒ぎで明け暮れた大変な、1年になり、レッスンも暫くは休講が続いたりして

いつもの年と比べて先生と吹く機会が減り、ちょっと残念でしたが、来年は、良い年になることを祈って

また日々練習に励みたいと思います。